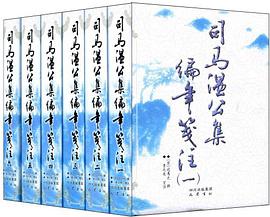

蘇軾詩集合注(全六冊) 豆瓣

作者:

(清)冯应榴辑注

/

黄任轲 朱怀春校点

上海古籍出版社

2001

- 6

《苏轼诗集合注(套装共6册)(繁体竖排版)》包括《苏轼诗集合注1》、《苏轼诗集合注2》、《苏轼诗集合注3》、《苏轼诗集合注4》、《苏轼诗集合注5》、《苏轼诗集合注6》。内容简介:郭纶、初发嘉州、犍为王氏书楼、遇宜宾见夷牢乱山、夜泊牛口、牛口见月、戎州、舟中听大人弹琴、泊南牛口期任遵圣长官到晚不及见复来、过安乐山闻山上木叶有文如道士篆符云此山乃张道陵所寓二首、渝州寄王道矩等內容。