木心

文学回忆录 Goodreads 豆瓣

8.8 (282 个评分)

作者:

木心 口述

/

陈丹青 笔录

广西师范大学出版社

2013

- 1

文学是可爱的。生活是好玩的。艺术是要有所牺牲的。

八十年代末,木心客居纽约时期,亦自他恢复写作、持续出书以来,纽约地面的大陆和台湾同行在异国谋饭之中,居然促成木心开讲“世界文学史”,忽忽长达五年的一场“文学的远征”——从1989年1月15日开课,到1994年1月9日最后一课,每位听课人轮流提供自家客厅,在座者有画家、舞蹈家、史家、雕刻家等等。

听课学生陈丹青说,“我们当年这样地胡闹一场,回想起来,近于荒谬的境界:没有注册,没有教室,没有课本,没有考试与证书,更没有赞助与课题费,不过是在纽约市皇后区、曼哈顿区、布鲁克林区的不同寓所中,团团坐拢来,听木心神聊。”

菜单开出来,大家选。从古希腊神话、新旧约,到诗经、楚辞,从中世纪欧洲文学,到二十世纪文学世界,东方西方通讲,知识灵感并作。其中听的听,讲的讲,“金句”纷披,兀自燃烧。“讲完后,一部文学史,重要的是我的观点。”木心说。古代,中世纪,近代,每个时代都能找到精神血统,艺术亲人。

他爱先秦典籍,只为诸子的文学才华;他以为今日所有伪君子身上,仍然活着孔丘;他想对他爱敬的尼采说:从哲学跑出来吧;他激赏拜伦、雪莱、海涅,却说他们其实不太会作诗;他说托尔斯泰可惜“头脑不行”,但讲到托翁坟头不设十字架,不设墓碑,忽而语音低弱了,颤声说:“伟大!”而谈及萨特的葬礼,木心脸色一正,引尼采的话:唯有戏子才能唤起群众巨大的兴奋。

木心开讲时六十二岁。多少民国书籍与读者,湮灭了。他的一生,密集伴随愈演愈烈的文化断层。他不肯断,而居然不曾断,这就是纽约世界文学史讲座潜藏的背景:在累累断层之间、之外、之后,木心始终将自己尽可能置于世界性的文学景观,倘若不是出走,这顽强而持久的挣扎,几乎濒于徒劳。

如今,听课学生陈丹青整理那五年那五册听课笔记,共八十五讲,逾四十万字,结集这本大书时,已不再将之仅仅看做“世界文学史讲座”。诚如木心所最早时设想的那样,这是他自己的“文学回忆录”,是一部“荒诞小说”,“在自己的身上,克服这个时代”。

这也是木心留给世界的礼物,文学的福音书。

本书首次披露的木心先生及其亲属的珍贵照片,由陈丹青先生和木心的外甥王韦先生提供。附印民国版本的世界文学书影,是一部民国出版史的私人旁证。

八十年代末,木心客居纽约时期,亦自他恢复写作、持续出书以来,纽约地面的大陆和台湾同行在异国谋饭之中,居然促成木心开讲“世界文学史”,忽忽长达五年的一场“文学的远征”——从1989年1月15日开课,到1994年1月9日最后一课,每位听课人轮流提供自家客厅,在座者有画家、舞蹈家、史家、雕刻家等等。

听课学生陈丹青说,“我们当年这样地胡闹一场,回想起来,近于荒谬的境界:没有注册,没有教室,没有课本,没有考试与证书,更没有赞助与课题费,不过是在纽约市皇后区、曼哈顿区、布鲁克林区的不同寓所中,团团坐拢来,听木心神聊。”

菜单开出来,大家选。从古希腊神话、新旧约,到诗经、楚辞,从中世纪欧洲文学,到二十世纪文学世界,东方西方通讲,知识灵感并作。其中听的听,讲的讲,“金句”纷披,兀自燃烧。“讲完后,一部文学史,重要的是我的观点。”木心说。古代,中世纪,近代,每个时代都能找到精神血统,艺术亲人。

他爱先秦典籍,只为诸子的文学才华;他以为今日所有伪君子身上,仍然活着孔丘;他想对他爱敬的尼采说:从哲学跑出来吧;他激赏拜伦、雪莱、海涅,却说他们其实不太会作诗;他说托尔斯泰可惜“头脑不行”,但讲到托翁坟头不设十字架,不设墓碑,忽而语音低弱了,颤声说:“伟大!”而谈及萨特的葬礼,木心脸色一正,引尼采的话:唯有戏子才能唤起群众巨大的兴奋。

木心开讲时六十二岁。多少民国书籍与读者,湮灭了。他的一生,密集伴随愈演愈烈的文化断层。他不肯断,而居然不曾断,这就是纽约世界文学史讲座潜藏的背景:在累累断层之间、之外、之后,木心始终将自己尽可能置于世界性的文学景观,倘若不是出走,这顽强而持久的挣扎,几乎濒于徒劳。

如今,听课学生陈丹青整理那五年那五册听课笔记,共八十五讲,逾四十万字,结集这本大书时,已不再将之仅仅看做“世界文学史讲座”。诚如木心所最早时设想的那样,这是他自己的“文学回忆录”,是一部“荒诞小说”,“在自己的身上,克服这个时代”。

这也是木心留给世界的礼物,文学的福音书。

本书首次披露的木心先生及其亲属的珍贵照片,由陈丹青先生和木心的外甥王韦先生提供。附印民国版本的世界文学书影,是一部民国出版史的私人旁证。

温莎墓园日记 豆瓣

8.6 (47 个评分)

作者:

木心

广西师范大学出版社

2006

- 6

《温莎墓园日记》是木心的小说选集。

经过年近八十的作者手订,小说集删去了原来繁体字版《出猎》一小节,把“我”隐得更深,实际上是更耐人琢磨了。《美国喜剧》《一车十八人》《夏明珠》《两个小人在打架》《SOS》《完美的女友》《七日之粮》《芳芳NO.4》《魔轮》等,每一篇都在尝试新的视角,“从彼岸回来的人”,原来是这么了解人世的酸楚,生活没有“退息”,他对此岸洞若观火。

1982年,已过知天命之龄的木心离开中国,旅居美国纽约。到了国外后,他决意把主要精力放在写作上,自1984年至今,木心已出版了繁体字版多本散文、诗集和小说,颇负时誉。木心自己提了一个说法,他是"文学不明飞行物"。木心也是文体家,作品不重复自己,用字非常讲究,标点也讲究。

经过年近八十的作者手订,小说集删去了原来繁体字版《出猎》一小节,把“我”隐得更深,实际上是更耐人琢磨了。《美国喜剧》《一车十八人》《夏明珠》《两个小人在打架》《SOS》《完美的女友》《七日之粮》《芳芳NO.4》《魔轮》等,每一篇都在尝试新的视角,“从彼岸回来的人”,原来是这么了解人世的酸楚,生活没有“退息”,他对此岸洞若观火。

1982年,已过知天命之龄的木心离开中国,旅居美国纽约。到了国外后,他决意把主要精力放在写作上,自1984年至今,木心已出版了繁体字版多本散文、诗集和小说,颇负时誉。木心自己提了一个说法,他是"文学不明飞行物"。木心也是文体家,作品不重复自己,用字非常讲究,标点也讲究。

木心画集 豆瓣

9.4 (5 个评分)

作者:

木心

广西师范大学出版社

2010

- 8

自1984年始,木心应邀在欧、美、港、台的华文刊物发表大量文章,《联合文学》创刊号特出专卷“木心散文个展”,形成文学狂飚,一时“人人争问木心是谁”。纽约《中报》召开《木心散文专题座谈会》,台湾洪范书店争先出版木心著作,接着圆神、远流等出版社连出小说、散文、诗篇十二集。

新世纪伊始,木心又投入绘画事业,筹备三年,举办了《木心的艺术》大型博物馆级全美巡回展。于耶鲁博物馆隆重开幕,《纽约时报》整版报道,华盛顿、芝加哥、华尔街的各大报刊纷纷激赏揄扬,佳评一浪高一浪,展览历芝加哥、夏威夷、纽约,最后此三十三幅杰作全部为耶鲁大学博物馆所典藏,其画册畅销全世界,一直列为五星级。

新世纪伊始,木心又投入绘画事业,筹备三年,举办了《木心的艺术》大型博物馆级全美巡回展。于耶鲁博物馆隆重开幕,《纽约时报》整版报道,华盛顿、芝加哥、华尔街的各大报刊纷纷激赏揄扬,佳评一浪高一浪,展览历芝加哥、夏威夷、纽约,最后此三十三幅杰作全部为耶鲁大学博物馆所典藏,其画册畅销全世界,一直列为五星级。

An Empty Room 豆瓣

作者:

Mu Xin

译者:

Toming Jun Liu

New Directions

2011

- 5

A dazzling cycle of short stories by one of China s most revered contemporary writers and one of the world s leading artist-intellectuals.

An Empty Room is the first book by the celebrated Chinese writer Mu Xin toappear in English. A cycle of thirteen tenderly evocative stories written whileMu Xin was living in exile, this collection is reminiscent of the structural beautyof Hemingway s In Our Time and the imagistic power of Kawabata s palm-of-the-hand stories. From the ordinary (a bus accident) to the unusual (Buddhisthalos) to the wise (Goethe, Lao Zi), Mu Xin s wandering I interweaves plotswith philosophical grace and spiritual profundity. A small blue bowl becomes asymbol of vanishing childhood; a painter in a race against fading memory scribblesnotes in an underground prison during the Cultural Revolution; an abandonedtemple room holds a dark mystery. An Empty Room is a soul-stirringpage turner, a Sebaldian reverie of passing time, loss, and humanity regained.

An Empty Room is the first book by the celebrated Chinese writer Mu Xin toappear in English. A cycle of thirteen tenderly evocative stories written whileMu Xin was living in exile, this collection is reminiscent of the structural beautyof Hemingway s In Our Time and the imagistic power of Kawabata s palm-of-the-hand stories. From the ordinary (a bus accident) to the unusual (Buddhisthalos) to the wise (Goethe, Lao Zi), Mu Xin s wandering I interweaves plotswith philosophical grace and spiritual profundity. A small blue bowl becomes asymbol of vanishing childhood; a painter in a race against fading memory scribblesnotes in an underground prison during the Cultural Revolution; an abandonedtemple room holds a dark mystery. An Empty Room is a soul-stirringpage turner, a Sebaldian reverie of passing time, loss, and humanity regained.

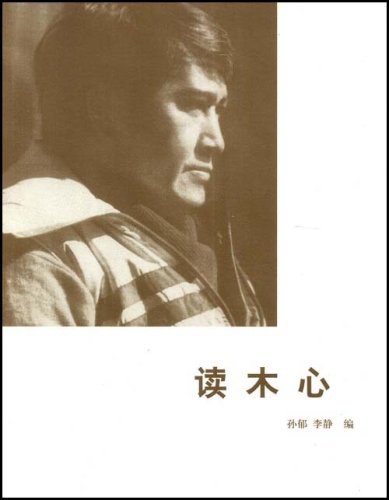

The Art of Mu Xin 豆瓣

作者:

Alexandra Munroe

/

Toming Jun Liu

…

YU Art Gallery

2001

- 10

Mu Xin (b. 1927) is one of the leading artist-intellectuals of the Chinese diaspora. Now living in New York City, he is known for his complex writings and paintings. A formidable figure in the cultural and intellectual history of Chinese modernism, Mu Xin is admired for his unique synthesis of Chinese and Western aesthetic sensibilities and intellectual traditions. This beautifully illustrated catalogue focuses on a group of thirty-three landscape paintings that Mu Xin painted between 1977 and 1979, in the immediate aftermath of the Cultural Revolution. Many of these works have never been exhibited or published in the West. In addition, the book features Mu Xin's Prison Notes, sixty-six sheets that were written when the artist was in solitary confinement in China in 1971-72. This catalogue will accompany an exhibition on view at the Yale University Art Gallery from October 2 to December 9, 2001. The exhibition will then travel to the David and Alfred Smart Museum of Art at the University of Chicago from January 24 through March 31, 2002, at the Honolulu Academy of Art from October 2 to December 1, 2002 and at the Asia Society in New York City. Other venues to be announced.