本雅明文选 豆瓣

8.4 (5 个评分)

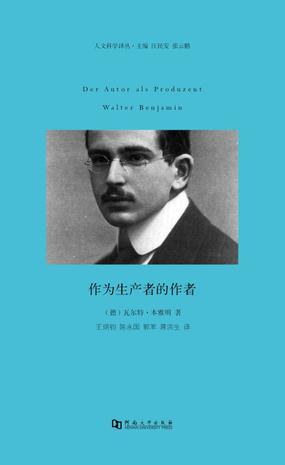

作者:

本雅明

译者:

陈永国

/

马海良

中国社会科学出版社

2011

前言:本雅明学术思想述略

一、批评概念/内在批判/寓言:德国浪漫主义的批评概念(节选)(1920)/歌德的《亲和力》(1911-1922)--献给尤拉.科恩/德国悲剧的起源(节选)(1928)

二、诗歌/小说/新闻:超现实主义(1929)--欧洲知识界之最后一景/卡尔.克劳斯(1930-1931)/弗朗茨.卡夫卡(1934)

三、语言/翻译/叙事:论语言本身和人的语言(1916)/翻译者的任务(1921)/讲故事的人(1936)--尼古拉.列斯科夫作品随想录/什么是史诗剧(1939)

三、律法/文化/历史:暴力的批判(1921)/单向街(1928)/历史哲学论纲(1940)

译后记

一、批评概念/内在批判/寓言:德国浪漫主义的批评概念(节选)(1920)/歌德的《亲和力》(1911-1922)--献给尤拉.科恩/德国悲剧的起源(节选)(1928)

二、诗歌/小说/新闻:超现实主义(1929)--欧洲知识界之最后一景/卡尔.克劳斯(1930-1931)/弗朗茨.卡夫卡(1934)

三、语言/翻译/叙事:论语言本身和人的语言(1916)/翻译者的任务(1921)/讲故事的人(1936)--尼古拉.列斯科夫作品随想录/什么是史诗剧(1939)

三、律法/文化/历史:暴力的批判(1921)/单向街(1928)/历史哲学论纲(1940)

译后记