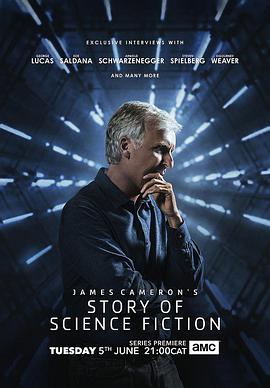

詹姆斯·卡梅隆的科幻故事 (2018) 豆瓣

Story of Science Fiction

8.8 (93 个评分)

演员:

詹姆斯·卡梅隆

/

雷德利·斯科特

…

AMC宣布立项科幻小说历史纪录剧集《詹姆斯·卡梅隆的科幻小说轶事》(暂译)。剧中詹姆斯·卡梅隆将通过分析科幻小说从起初被人们崇拜到如今轰动影视界的成功演变,深度探究人类与科幻小说之间的历史关系及现实意义。詹姆斯·卡梅隆将担任执行制片人。该剧将于2018年上线AMC,共6集。