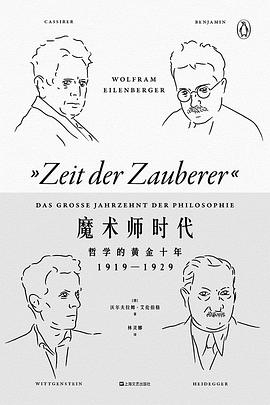

魔术师时代 豆瓣 Goodreads

8.9 (15 个评分)

作者:

[德]沃尔夫拉姆·艾伦伯格

译者:

林灵娜

上海文艺出版社

2019

- 8

*2020年《卫报》年度推荐图书

*2020年《经济学人》年度推荐图书

*2020年《纽约时报》年度推荐图书

20世纪20年代,一个处在多彩生活与经济危机之间的年代,一个一战刚刚结束、纳粹主义正在酝酿的年代,一个德国哲学的黄金年代。

马丁·海德格尔的事业平步青云,并邂逅了与汉娜·阿伦特的爱情。跌跌撞撞的瓦尔特·本雅明在卡普里岛疯狂迷恋上了一个来自拉脱维亚的无政府主义者,也正是这 段爱恋使他自己成为了一名革命者。天才维特根斯坦是亿万富翁之子,他在剑桥被誉为哲学的上帝,而这样的天之骄子却来到了上奥地利州偏远地区担任乡村小学教师,过着完全赤贫的生活。最后还有恩斯特·卡西尔,他在迁居到汉堡中产阶级区的几年前,亲身经历了正在抬头的反犹主义。

本书除梳理了海德格尔、本雅明、维特根斯坦和卡西尔在1919-1929年间的各异的日常生活、情感经历和思想状况,还力求将四位哲人的思想予以对观,展现了他们在面临时代根本问题时各自的回答和应对方式。借助作者出色的叙述,我们在这四位卓越哲学家的生活道路和革命性思想中,看到了当今世界的根源。回望20世纪20年代,既是感悟又是警醒。

—

◆“本书以高超的叙述方式描绘了1919年至1929年间的故事。海德格尔、维特根斯坦、本雅明和卡西尔赢得了世界性的重要意义。他们一同绘制出了一幅令人赞叹的精神图景,留下了四种不同的生活轨迹。由此,在二战阴影前后的一段时期里、在一片广阔的视野中,显现出了一幅哲学星座图。”——吕迪格•萨弗兰斯基(Rüdiger Safranski)

◆“在很长的一段时间里,很难再出现一本这么好的书了”。——Micha Brumlik,《日报》

◆“以令人赞叹的叙述技巧将人物传记和思想史结合到了一起”。——《西班牙国家报》

◆“就如同一部长篇小说,必定引导读者置身于一场极其复杂的讨论之中”。——意大利《共和报》

*2020年《经济学人》年度推荐图书

*2020年《纽约时报》年度推荐图书

20世纪20年代,一个处在多彩生活与经济危机之间的年代,一个一战刚刚结束、纳粹主义正在酝酿的年代,一个德国哲学的黄金年代。

马丁·海德格尔的事业平步青云,并邂逅了与汉娜·阿伦特的爱情。跌跌撞撞的瓦尔特·本雅明在卡普里岛疯狂迷恋上了一个来自拉脱维亚的无政府主义者,也正是这 段爱恋使他自己成为了一名革命者。天才维特根斯坦是亿万富翁之子,他在剑桥被誉为哲学的上帝,而这样的天之骄子却来到了上奥地利州偏远地区担任乡村小学教师,过着完全赤贫的生活。最后还有恩斯特·卡西尔,他在迁居到汉堡中产阶级区的几年前,亲身经历了正在抬头的反犹主义。

本书除梳理了海德格尔、本雅明、维特根斯坦和卡西尔在1919-1929年间的各异的日常生活、情感经历和思想状况,还力求将四位哲人的思想予以对观,展现了他们在面临时代根本问题时各自的回答和应对方式。借助作者出色的叙述,我们在这四位卓越哲学家的生活道路和革命性思想中,看到了当今世界的根源。回望20世纪20年代,既是感悟又是警醒。

—

◆“本书以高超的叙述方式描绘了1919年至1929年间的故事。海德格尔、维特根斯坦、本雅明和卡西尔赢得了世界性的重要意义。他们一同绘制出了一幅令人赞叹的精神图景,留下了四种不同的生活轨迹。由此,在二战阴影前后的一段时期里、在一片广阔的视野中,显现出了一幅哲学星座图。”——吕迪格•萨弗兰斯基(Rüdiger Safranski)

◆“在很长的一段时间里,很难再出现一本这么好的书了”。——Micha Brumlik,《日报》

◆“以令人赞叹的叙述技巧将人物传记和思想史结合到了一起”。——《西班牙国家报》

◆“就如同一部长篇小说,必定引导读者置身于一场极其复杂的讨论之中”。——意大利《共和报》