法国

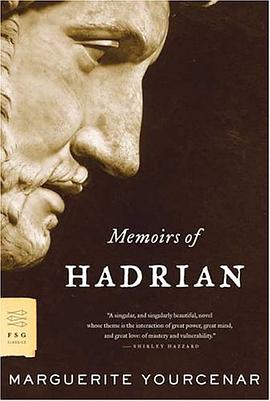

Memoirs of Hadrian 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

Mémoires d'Hadrien

10.0 (5 个评分)

作者:

Marguerite Yourcenar

译者:

Grace Frick

Farrar, Straus and Giroux

2005

- 5

Both an exploration of character and a reflection on the meaning of history, "Memoirs of Hadrian" has received international acclaim since its first publication in France in 1951. In it, Marguerite Yourcenar reimagines the Emperor Hadrian's arduous boyhood, his triumphs and reversals, and finally, as emperor, his gradual reordering of a war-torn world, writing with the imaginative insight of a great writer of the twentieth century while crafting a prose style as elegant and precise as those of the Latin stylists of Hadrian's own era.

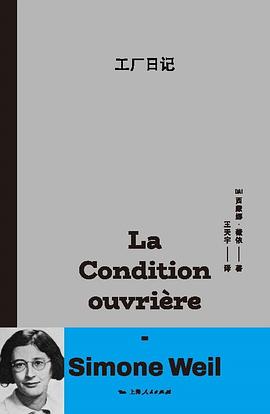

工厂日记 豆瓣

La Condition ouvrière

9.0 (24 个评分)

作者:

[法]西蒙娜·薇依

译者:

王天宇

上海人民出版社

2023

- 4

****

法国向当代世界奉献出的一份珍贵礼物:西蒙娜·薇依。

——切斯瓦夫·米沃什

*****内容简介******

如何摆脱工作中的痛苦和烦闷?为了像被压迫者那样感受压迫并尽可能真实地追求她所认为的自由社会,1934年12月,西蒙娜·薇依抛下哲学教师的身份,进入工厂。在将近一年的时间里,这位反叛的哲学教师轮流做切割工、包装工和铣床工,经历疾病、事故、解雇的折磨,遭受服从、羞辱和不公。这种残酷性给她留下了终生的烙印。

在这本《工厂日记》中,薇依记录下自己的观察、遭遇、工作时间和收入、肉体和精神的痛苦,以及对这段经历的哲学和道德的思考。这本书是一份原始的文件,没有抒情,也没有感伤,展现出西蒙娜·薇依对当下现实的关注和她始终站在劳动者一边的立场。

法国向当代世界奉献出的一份珍贵礼物:西蒙娜·薇依。

——切斯瓦夫·米沃什

*****内容简介******

如何摆脱工作中的痛苦和烦闷?为了像被压迫者那样感受压迫并尽可能真实地追求她所认为的自由社会,1934年12月,西蒙娜·薇依抛下哲学教师的身份,进入工厂。在将近一年的时间里,这位反叛的哲学教师轮流做切割工、包装工和铣床工,经历疾病、事故、解雇的折磨,遭受服从、羞辱和不公。这种残酷性给她留下了终生的烙印。

在这本《工厂日记》中,薇依记录下自己的观察、遭遇、工作时间和收入、肉体和精神的痛苦,以及对这段经历的哲学和道德的思考。这本书是一份原始的文件,没有抒情,也没有感伤,展现出西蒙娜·薇依对当下现实的关注和她始终站在劳动者一边的立场。

采访布鲁诺·拉图 第一季 (2022) 豆瓣

Entretien avec Bruno Latour Season 1

导演:

Camille De Chenay

/

Nicolas Truong

演员:

Bruno Latour

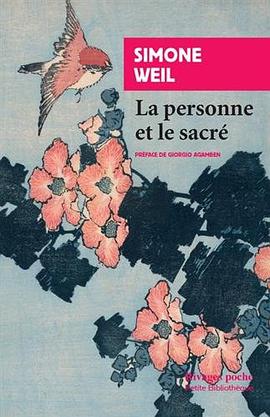

La personne et le sacré 豆瓣

Rivages

2017

- 4

黑暗托马 豆瓣

Thomas l'Obscur

8.5 (39 个评分)

作者:

[法] 莫里斯·布朗肖

译者:

林长杰

南京大学出版社

2014

- 6

《黑暗托马》为布朗肖的第一部“虚构作品”。此书的英、德文译者都不讳言其翻译甚至阅读的困难性。福柯曾指出布朗肖作品的特色之一在于 “脱离表象的王朝”,而这正符合《黑暗托马》的阅读经验:没有过去、未来,没有动力、原因的一场爱情,轻浅地难以让人有明确的形象,但这些没有形象的意象却又如同噩梦般让人难以舍弃。

一部不安定的作品。哈罗德‧布鲁姆在《西方正典》的附录将此书放在混乱时代的推荐书单,可说是意外地恰如其分。精神分析大师拉康在他著名的讲座中盛赞《黑暗托马》是一种“幻想的实现”。对于中文读者而言,《黑暗托马》中文版的问世,无疑能够补充法国思想中的失落环节。

一部不安定的作品。哈罗德‧布鲁姆在《西方正典》的附录将此书放在混乱时代的推荐书单,可说是意外地恰如其分。精神分析大师拉康在他著名的讲座中盛赞《黑暗托马》是一种“幻想的实现”。对于中文读者而言,《黑暗托马》中文版的问世,无疑能够补充法国思想中的失落环节。

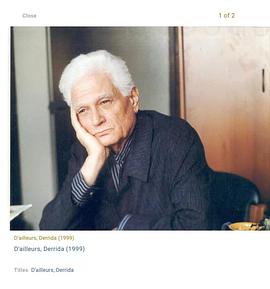

Derrida's Elsewhere (1999) 豆瓣

导演:

Safaa Fathy

演员:

Jacques Derrida

其它标题:

D'ailleurs, Derrida

An exploration of the man and his ideas, DERRIDA'S ELSEWHERE investigates the parallels between the personal life and the life work of arguably the most important philosopher of the 20th Century, Jacques Derrida. We follow Derrida around his home, office, in the classroom and on his travels as he speaks of the suffering, the challenges and the questions that have conditioned his thought since his childhood in Algeria. The film is woven around readings from Derrida's book Circumfession, evoking a number of seemingly disparate themes including hospitality, religion, sexuality and the place of the subject in philosophy. Derrida shows us the common thread he perceives running though them: responsibility. Incorporating related imagery, DERRIDA'S ELSEWHERE uses footage of the places Derrida knew in his childhood and adolescence in Algeria, photos of his life there, super-8 footage from the 1960's and 70's... Written by leila-59

尼采 豆瓣

Nietzsche

7.6 (5 个评分)

作者:

[法]吉尔·德勒兹

译者:

王绍中 译

/

黄雅娴 审订

上海人民出版社

2020

- 11

尼采说:“哲学家经常向未来伸出创造性的手——未来的哲学家即是立法者。”尼采也曾提出“上帝之死”“主人—奴隶道德”“永恒回归”“超人”“权力意志”等创见概念,并对西方文明的诸多弊病提出批判,他的思想具有深远影响力,却也让当代哲学界争论不休。尼采如何成为对后世深有影响力的哲学家?我们究竟用什么角度解读尼采思想,又如何才能不会误读尼采的作品?

已故当代法国重量级思想大师德勒兹,在《尼采》这本小书中,除了针对尼采哲学做出深刻的分析外,为使尼采的思想脉络更清晰,也详尽介绍了尼采生平,爬梳整理了尼采作品中的主要角色,并收录了所挑选的尼采文摘。通过德勒兹的诠释,读者对尼采这位哲学大师的思想面貌将会有更全面的认识。

通过本书,不仅能一窥德勒兹如何以其灵魂之眼剖析尼采哲学的精髓,更能见识到他对于哲学研究的独辟蹊径,如何照亮后来者,引领世人探索思想的新疆域,进而使哲学生生不息。

已故当代法国重量级思想大师德勒兹,在《尼采》这本小书中,除了针对尼采哲学做出深刻的分析外,为使尼采的思想脉络更清晰,也详尽介绍了尼采生平,爬梳整理了尼采作品中的主要角色,并收录了所挑选的尼采文摘。通过德勒兹的诠释,读者对尼采这位哲学大师的思想面貌将会有更全面的认识。

通过本书,不仅能一窥德勒兹如何以其灵魂之眼剖析尼采哲学的精髓,更能见识到他对于哲学研究的独辟蹊径,如何照亮后来者,引领世人探索思想的新疆域,进而使哲学生生不息。

色情 豆瓣

L'érotisme

7.4 (27 个评分)

作者:

[法]乔治·巴塔耶

译者:

张璐

南京大学出版社

2019

- 2

【编辑推荐】

★比《色情史》更深入、更系统、更全面的色情研究著作。

★南京大学法语系副教授张璐翻译。

★色情,可以说是对生的赞许,至死为止。

【内容简介】

1957年,乔治•巴塔耶出版《色情》一书,相比其1950—1951年撰写,但并未完成的草稿《色情史》,这本《色情》展开了更深入、更全面的色情研究,系统地建立起了他关于色情的理论,是一部相当精彩的理论作品。

全书分两部分:第一部分围绕禁忌与僭越,从内在体验、死亡禁忌、生殖禁忌、僭越、杀戮与战争、献祭等多方面分析了色情作为人类内心生活的一部分,在这些不同方面中的一致性;第二部分结合金赛、萨德、列维-斯特劳斯及巴塔耶本人的研究成果或文学作品,对色情主题进行了个案研究。巴塔耶循序渐进地分析多种形式的色情,让色情这一庞大的主题从深陷的黑暗中脱身而出,从而揭开色情的秘密。

★比《色情史》更深入、更系统、更全面的色情研究著作。

★南京大学法语系副教授张璐翻译。

★色情,可以说是对生的赞许,至死为止。

【内容简介】

1957年,乔治•巴塔耶出版《色情》一书,相比其1950—1951年撰写,但并未完成的草稿《色情史》,这本《色情》展开了更深入、更全面的色情研究,系统地建立起了他关于色情的理论,是一部相当精彩的理论作品。

全书分两部分:第一部分围绕禁忌与僭越,从内在体验、死亡禁忌、生殖禁忌、僭越、杀戮与战争、献祭等多方面分析了色情作为人类内心生活的一部分,在这些不同方面中的一致性;第二部分结合金赛、萨德、列维-斯特劳斯及巴塔耶本人的研究成果或文学作品,对色情主题进行了个案研究。巴塔耶循序渐进地分析多种形式的色情,让色情这一庞大的主题从深陷的黑暗中脱身而出,从而揭开色情的秘密。

驳斥所有对电影《景观社会》的判断,无论褒贬 (1975) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu'hostiles, qui ont été jusqu'ici portés sur le film 'La société du spectacle'

6.7 (6 个评分)

导演:

居伊·德波

演员:

居伊·德波

其它标题:

Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu'hostiles, qui ont été jusqu'ici portés sur le film 'La société du spectacle'

/

Refutation of All Judgments

…

1975 film by Guy Debord

景观社会 (1974) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

La Société du spectacle

8.1 (29 个评分)

导演:

居伊·德波

演员:

居伊·德波

其它标题:

La Société du spectacle

/

The Society of the Spectacle

…

作者:明瀚

一:生平与实践

Guy-Ernest Debord,理论家、电影导演和社会运动者,生於1930年11月28日,卒於1994年11月30日(自杀身亡),是国际情境主义Situationist International (简称SI)的创始人和理论贡献者。他曾是Lettrist International和Socialisme ou Barbarie的一员(此二团体皆是发起於二战後法国的左翼社群,前者是脱离Lettrist的极端分支,後者则源自於扥洛斯基主义-第四国际),此外,1953年德博也参与了这群Lettrist International者所标志了巴黎的精神地形学地图,藉由自由联想式的行走步调漫游於巴黎城中,这些活动之後被收录在Naked Lips一书之中。

1967年《景观社会》一书的出版造成了许多知识人和学生的,1968年学运中在巴黎街道上的墙上不时有著从这本书中徵引的话语。他该书的理论是试图去解释日常生活中公私领域在於欧洲的资本主义现代化所导致的精神衰弱的问题,而他假设「景观」就是罪魁祸首,而他对於景观的批判基本上是承袭於马克思、马库塞、卢卡奇对商品的批判。1972年因为他涉及Gerard Lebovici(他的好友兼他的出版者)的暗杀命案而遭致名声诋毁,因此他的著述和多部重要的电影也因此无法在他有生之年出版发行,他五部电影也是於这两年才陆续在法国本土重新由私人释出、出版,2005年11月15日也才真正完整发行。(台湾目前买不到,要订)

二:情境国际Situationist International 介绍

「情境国际」对社会的批判和主张对当下生活采取的行动和作为是当时知识青年主要思想的来源之一,除了奇德博之外,还有Asger Jorn以及另外一位撰写《日常生活的革命》(The Revolution of Everyday Life) 的哈伍尔˙范内哲姆(Raoul Vaneigem)也是大将之一。「情境国际」1959年正式从Lettrist(单字主义:一支後结构主义的作家和诗人派别,主张用低限和抽象形式的方式作出艺术表达,源自达达Dada,主要想区辨当时布尔乔亚的品味)分裂出去,「情境国际」同时也是68五月学运的主要催化者。

「情境国际」(1957-1972)相信思考当下性的时刻能有作出改变的高度潜力,并且从中藉由有效的权力关系去转化社会,而自我的解放也来自於此;而这个对社会结构的转化也就是去改变我们对世界的知觉方式。「情境国际」试图去创造一连串源自於超现实主义和达达主义的策略,例如世俗启迪、衍生(encounters:行动的流窜和无以名状的偶遇)、创旧手法(Dtournement:运用已存在的形式、概念,将之加以改造後对原先的意义和作用产生反噬和颠覆力,并以此传达不同的、甚至是相反的讯息 ),在当时,他们与「眼镜蛇」(CoBra)这个艺术团体(北美馆有展过)交往也十分密切。

之後,研究显示(参考【今艺术】156期)从英国的庞克运动也可以看出「情境国际」的些许传统,当情境主义见用於80、90年代的政治领域时,许多以Psychogeography(暂译「精神地形学」,该词首用於【情境国际】1958年第一期的刊物中)一词为名的派系则纷纷出现於世界各地。

三. 德博拍过哪几部电影:

Howls for Sade (1952) :从原声带译文揣想,第一到三音轨不同的voice在说著不同的话,但是没有一个提到萨德(But no one talks about Sade in this film)。这部片似乎是运用意识流的手法,每个段落看似互不相关,但又有其特殊观关联的方式,路如不同音轨的间续叙事,以及一个大叙事/後设叙事的旁白。

On the Passage of a Few Persons Through a Rather Brief Unity of Time (1959):

从原声带译文揣想,应近似於1953年德博参与了那群Lettrist International者藉由自由联想式的行走步调漫游於巴黎城中去标志了巴黎的精神地形学地图,这个传统的延伸可以在高达早期新浪潮电影或是瑟铎(De)的“Walking in the City“文章中可见一般。

Critique of Separation (1961)

片中就是一个短发女性和男性友人不断地在巴黎街头行走、或坐下喝咖啡,就像是《爱在黎明破晓前》上集的维也纳或下集的巴黎那样相知相随,见片段:@

The Society of the Spectacle (1973)

这部片利用大量的电影片段拼装而成,其中插入一些颇具意象的片段或是街头暴动的纪录片,德博以覆颂他於1967年写成的《景观社会》段落的方式进行影片的画外音叙事,在有限的下集阅听中,德博用了不少关於战争或革命的电影来说明革命的时间观,从布尔乔亚革命到後续的无产阶级革命,透过陆续放映《埃及战役》、《波坦金战舰》、史达林政权阅兵、1968年学运纪录片等片,来达成他的影像实践。其中有许多问题性留待之後课堂举证与讨论。

Refutation of All the Judgments, Pro or Con, Thus Far Rendered on the Film The Society of the Spectacle (1975)

In girum imus nocte et consumimur igni (1978)

在有限的影片阅听中,这部短片似乎是以360度摇镜的方式将巴黎某处的广场周边景观全数摄尽,而片末重新回到摄影机一开始拍摄之处,这看似无意义的拍摄其实可能是有对话性和政治性的,例如对蒙太奇的省用、以及俗常市民生活的捕捉,或是对城市景观化的批判(这似乎有些薄弱)。见片段:@

四:《景观社会》的阅听札记

与本堂课讨论读本同名的《景观社会》那部电影主要在演什么,很可惜我无法获得上集,所以不能窥知全貌,但是我可以针对下集作出解释、批判和一些根据该片内容具高度关联也具联想性的切题方向:

札记1:女子听到曲调的多愁善感而後又豁然惊醒,是否意味者班雅明强调超现实主义化「入梦」之後必须「出梦」的实践重要性。麻醉的问题一向是神游者的问题。而资本主义的新纪元是一种内在去历史的历史观,正如流行会不断循环,历史在其中自己取消了,而这便是德博所说的历史的瘫痪,时间的错误意识。(但是德博在电影後半段又说,不能只一昧地否命资产阶级历史,无产革命有更无限和完整的任务要实现。)

札记2:在《埃及战争》(War in the Land of Egypt)的选映片段中,德博讨论到权力如何规避其自身获取的方式,正如编年史也没有记载任何权力更迭的事件细致是如何发生的,总用一种模糊化的技术让权力或神话永远置於高位。德博说:「这是一个沉默的表演,统治者走出门外,对群众招招手,不发一语,不加解释自身统治阶级的合法性和让何往後的政治主张」

札记3:布尔乔亚和农耕者(平均地权者)曾经同心合力过,但後来布尔乔亚取得统治地位後则幸存者(Survivals)逐一灭绝,布尔乔亚的历史变成了统治阶级的历史,个体在其中仍然牺牲,而商品经济成为宿命,以物之拥有这件事来评断一切也是宿命。(History was, but is no more, new immobility in history,资本主义让time unify。)

札记4:所谓资本主义让time unify,同一的不可逆转的时间是世界市场的时间,同时也是全球的一般化时间,而这便是世界景观的必然结果(景观是资本高度积累的必然结果)。

札记5:而劳动阶级也不外於此同一化的时间,所以第二次革命即无产阶级革命,阶级斗争的新纪元兴起也来自布尔乔亚的发展,{电影中有氢弹大爆炸的画面}则,历史又动了,无产阶级点出了一种为著新的历史生活的可能之点

札记6:在现代景观中,工人也可以被再现为阶级自身的对立物。要如何能抿除景观,则必须够过思维对景观的穿越,意识则於此成形。

札记7:不能只一昧地否命资产阶级历史,无产革命有更无限和完整的任务要实现。正如同意识形态不能将部份目标伪装成整体目标,无产阶级革命也不臣服於意识形态之下,基於这样的实践氛围,劳工应该是更多变的、自发的并且范围更大的(故不被特定化利用)。

札记8:革命和理论的关系德博身为国际情境的理论创建者也有讨论,他说,是有理论需求这件事,但是他们并不被理论地塑造,他举例:苏维埃政府并不是一个理论的发现。

问题1:德博挑选几段当成旁白来念,与影片有一种对应、无关也有扞格,到底他的叙述策略为何?这些电影的选用有什么样的策略性、批判性(或教条意味),会不会他所正面支持扬言的革命在他的影像化时间中也变成了一种景观,如果这是一个社会资本宏大实现後的景象背後,又是一种完美的决裂?他有没有注意到这样的一个盲点,阶级斗争完全无法影像化、也无法理论化。

问题2:如果这部影片是基於史达林集权主义的思考,是否便是呈现了那一代知识人对左翼热情的逐渐淡却,虽然在片尾看似庆功般赞许(可以讨论本片中那神来多笔的配乐)者68学运的活跃和罢工(推翻布尔乔亚社会)的全面胜利,但是不免嗅到镇暴烟硝味後的那一股沧凉且永不止歇的官僚臭气。

五: 相关电影作品网站、68电影与书籍

˙德博电影作品文字载录:

˙德博影像全集网站:

˙德博影像全集法国fnac贩售网:

˙文章:“Henri Lefebvre on the Situationist International”

˙路况,<五月之砖---68学运影想录>,《五月之砖》2005.1唐山出版社

˙贝托鲁奇,The Dreamers《巴黎初体验》,金马影展片名译为《爱做爱作梦》

一:生平与实践

Guy-Ernest Debord,理论家、电影导演和社会运动者,生於1930年11月28日,卒於1994年11月30日(自杀身亡),是国际情境主义Situationist International (简称SI)的创始人和理论贡献者。他曾是Lettrist International和Socialisme ou Barbarie的一员(此二团体皆是发起於二战後法国的左翼社群,前者是脱离Lettrist的极端分支,後者则源自於扥洛斯基主义-第四国际),此外,1953年德博也参与了这群Lettrist International者所标志了巴黎的精神地形学地图,藉由自由联想式的行走步调漫游於巴黎城中,这些活动之後被收录在Naked Lips一书之中。

1967年《景观社会》一书的出版造成了许多知识人和学生的,1968年学运中在巴黎街道上的墙上不时有著从这本书中徵引的话语。他该书的理论是试图去解释日常生活中公私领域在於欧洲的资本主义现代化所导致的精神衰弱的问题,而他假设「景观」就是罪魁祸首,而他对於景观的批判基本上是承袭於马克思、马库塞、卢卡奇对商品的批判。1972年因为他涉及Gerard Lebovici(他的好友兼他的出版者)的暗杀命案而遭致名声诋毁,因此他的著述和多部重要的电影也因此无法在他有生之年出版发行,他五部电影也是於这两年才陆续在法国本土重新由私人释出、出版,2005年11月15日也才真正完整发行。(台湾目前买不到,要订)

二:情境国际Situationist International 介绍

「情境国际」对社会的批判和主张对当下生活采取的行动和作为是当时知识青年主要思想的来源之一,除了奇德博之外,还有Asger Jorn以及另外一位撰写《日常生活的革命》(The Revolution of Everyday Life) 的哈伍尔˙范内哲姆(Raoul Vaneigem)也是大将之一。「情境国际」1959年正式从Lettrist(单字主义:一支後结构主义的作家和诗人派别,主张用低限和抽象形式的方式作出艺术表达,源自达达Dada,主要想区辨当时布尔乔亚的品味)分裂出去,「情境国际」同时也是68五月学运的主要催化者。

「情境国际」(1957-1972)相信思考当下性的时刻能有作出改变的高度潜力,并且从中藉由有效的权力关系去转化社会,而自我的解放也来自於此;而这个对社会结构的转化也就是去改变我们对世界的知觉方式。「情境国际」试图去创造一连串源自於超现实主义和达达主义的策略,例如世俗启迪、衍生(encounters:行动的流窜和无以名状的偶遇)、创旧手法(Dtournement:运用已存在的形式、概念,将之加以改造後对原先的意义和作用产生反噬和颠覆力,并以此传达不同的、甚至是相反的讯息 ),在当时,他们与「眼镜蛇」(CoBra)这个艺术团体(北美馆有展过)交往也十分密切。

之後,研究显示(参考【今艺术】156期)从英国的庞克运动也可以看出「情境国际」的些许传统,当情境主义见用於80、90年代的政治领域时,许多以Psychogeography(暂译「精神地形学」,该词首用於【情境国际】1958年第一期的刊物中)一词为名的派系则纷纷出现於世界各地。

三. 德博拍过哪几部电影:

Howls for Sade (1952) :从原声带译文揣想,第一到三音轨不同的voice在说著不同的话,但是没有一个提到萨德(But no one talks about Sade in this film)。这部片似乎是运用意识流的手法,每个段落看似互不相关,但又有其特殊观关联的方式,路如不同音轨的间续叙事,以及一个大叙事/後设叙事的旁白。

On the Passage of a Few Persons Through a Rather Brief Unity of Time (1959):

从原声带译文揣想,应近似於1953年德博参与了那群Lettrist International者藉由自由联想式的行走步调漫游於巴黎城中去标志了巴黎的精神地形学地图,这个传统的延伸可以在高达早期新浪潮电影或是瑟铎(De)的“Walking in the City“文章中可见一般。

Critique of Separation (1961)

片中就是一个短发女性和男性友人不断地在巴黎街头行走、或坐下喝咖啡,就像是《爱在黎明破晓前》上集的维也纳或下集的巴黎那样相知相随,见片段:@

The Society of the Spectacle (1973)

这部片利用大量的电影片段拼装而成,其中插入一些颇具意象的片段或是街头暴动的纪录片,德博以覆颂他於1967年写成的《景观社会》段落的方式进行影片的画外音叙事,在有限的下集阅听中,德博用了不少关於战争或革命的电影来说明革命的时间观,从布尔乔亚革命到後续的无产阶级革命,透过陆续放映《埃及战役》、《波坦金战舰》、史达林政权阅兵、1968年学运纪录片等片,来达成他的影像实践。其中有许多问题性留待之後课堂举证与讨论。

Refutation of All the Judgments, Pro or Con, Thus Far Rendered on the Film The Society of the Spectacle (1975)

In girum imus nocte et consumimur igni (1978)

在有限的影片阅听中,这部短片似乎是以360度摇镜的方式将巴黎某处的广场周边景观全数摄尽,而片末重新回到摄影机一开始拍摄之处,这看似无意义的拍摄其实可能是有对话性和政治性的,例如对蒙太奇的省用、以及俗常市民生活的捕捉,或是对城市景观化的批判(这似乎有些薄弱)。见片段:@

四:《景观社会》的阅听札记

与本堂课讨论读本同名的《景观社会》那部电影主要在演什么,很可惜我无法获得上集,所以不能窥知全貌,但是我可以针对下集作出解释、批判和一些根据该片内容具高度关联也具联想性的切题方向:

札记1:女子听到曲调的多愁善感而後又豁然惊醒,是否意味者班雅明强调超现实主义化「入梦」之後必须「出梦」的实践重要性。麻醉的问题一向是神游者的问题。而资本主义的新纪元是一种内在去历史的历史观,正如流行会不断循环,历史在其中自己取消了,而这便是德博所说的历史的瘫痪,时间的错误意识。(但是德博在电影後半段又说,不能只一昧地否命资产阶级历史,无产革命有更无限和完整的任务要实现。)

札记2:在《埃及战争》(War in the Land of Egypt)的选映片段中,德博讨论到权力如何规避其自身获取的方式,正如编年史也没有记载任何权力更迭的事件细致是如何发生的,总用一种模糊化的技术让权力或神话永远置於高位。德博说:「这是一个沉默的表演,统治者走出门外,对群众招招手,不发一语,不加解释自身统治阶级的合法性和让何往後的政治主张」

札记3:布尔乔亚和农耕者(平均地权者)曾经同心合力过,但後来布尔乔亚取得统治地位後则幸存者(Survivals)逐一灭绝,布尔乔亚的历史变成了统治阶级的历史,个体在其中仍然牺牲,而商品经济成为宿命,以物之拥有这件事来评断一切也是宿命。(History was, but is no more, new immobility in history,资本主义让time unify。)

札记4:所谓资本主义让time unify,同一的不可逆转的时间是世界市场的时间,同时也是全球的一般化时间,而这便是世界景观的必然结果(景观是资本高度积累的必然结果)。

札记5:而劳动阶级也不外於此同一化的时间,所以第二次革命即无产阶级革命,阶级斗争的新纪元兴起也来自布尔乔亚的发展,{电影中有氢弹大爆炸的画面}则,历史又动了,无产阶级点出了一种为著新的历史生活的可能之点

札记6:在现代景观中,工人也可以被再现为阶级自身的对立物。要如何能抿除景观,则必须够过思维对景观的穿越,意识则於此成形。

札记7:不能只一昧地否命资产阶级历史,无产革命有更无限和完整的任务要实现。正如同意识形态不能将部份目标伪装成整体目标,无产阶级革命也不臣服於意识形态之下,基於这样的实践氛围,劳工应该是更多变的、自发的并且范围更大的(故不被特定化利用)。

札记8:革命和理论的关系德博身为国际情境的理论创建者也有讨论,他说,是有理论需求这件事,但是他们并不被理论地塑造,他举例:苏维埃政府并不是一个理论的发现。

问题1:德博挑选几段当成旁白来念,与影片有一种对应、无关也有扞格,到底他的叙述策略为何?这些电影的选用有什么样的策略性、批判性(或教条意味),会不会他所正面支持扬言的革命在他的影像化时间中也变成了一种景观,如果这是一个社会资本宏大实现後的景象背後,又是一种完美的决裂?他有没有注意到这样的一个盲点,阶级斗争完全无法影像化、也无法理论化。

问题2:如果这部影片是基於史达林集权主义的思考,是否便是呈现了那一代知识人对左翼热情的逐渐淡却,虽然在片尾看似庆功般赞许(可以讨论本片中那神来多笔的配乐)者68学运的活跃和罢工(推翻布尔乔亚社会)的全面胜利,但是不免嗅到镇暴烟硝味後的那一股沧凉且永不止歇的官僚臭气。

五: 相关电影作品网站、68电影与书籍

˙德博电影作品文字载录:

˙德博影像全集网站:

˙德博影像全集法国fnac贩售网:

˙文章:“Henri Lefebvre on the Situationist International”

˙路况,<五月之砖---68学运影想录>,《五月之砖》2005.1唐山出版社

˙贝托鲁奇,The Dreamers《巴黎初体验》,金马影展片名译为《爱做爱作梦》

被拯救的威尼斯 豆瓣

La Venise sauvée

8.8 (27 个评分)

作者:

[法]西蒙娜·薇依

译者:

吴雅凌

华夏出版社

2019

- 3

西蒙娜•薇依(Simone Weil,1909-1943),20世纪法国哲学家、社会活动家、神秘主义思想大师。《被拯救的威尼斯》是西蒙娜•薇依生平写过的唯一一部悲剧。

《被拯救的威尼斯》的故事取材于圣雷拉尔修士所记载的、一桩发生在1618年的历史事件,也就是“西班牙人谋反威尼斯共和国事件”。十七世纪初期,西班牙哈布斯堡王朝盛极一时,为达到将威尼斯共和国收归治下的目的,暗中策划了一次谋反行动。时值三十年战争爆发前夕,欧洲各国均设有常备雇佣军。西班牙人收买大部分驻威尼斯的雇佣军和若干外国军官,计划在圣灵降临节的前夜突袭威尼斯。行动计划的指挥之一加斐尔出于怜悯向威尼斯十人委员会告密,致使行动败露,所有谋反者当夜被处以死刑。加斐尔本人被驱逐出威尼斯。

这部悲剧一以贯之地围绕薇依始终关注的人类基本问题。这两句话可为佐证:“怜悯从根本上是属神的品质;不存在属人的怜悯;怜悯暗示了某种无尽的距离;对邻近的人事不可能有同情。”“自古希腊以来,第一次重拾完美的英雄这一悲剧传统。”从某种程度而言,这两句话亦是理解和思考《被拯救的威尼斯》的起点。

《被拯救的威尼斯》的故事取材于圣雷拉尔修士所记载的、一桩发生在1618年的历史事件,也就是“西班牙人谋反威尼斯共和国事件”。十七世纪初期,西班牙哈布斯堡王朝盛极一时,为达到将威尼斯共和国收归治下的目的,暗中策划了一次谋反行动。时值三十年战争爆发前夕,欧洲各国均设有常备雇佣军。西班牙人收买大部分驻威尼斯的雇佣军和若干外国军官,计划在圣灵降临节的前夜突袭威尼斯。行动计划的指挥之一加斐尔出于怜悯向威尼斯十人委员会告密,致使行动败露,所有谋反者当夜被处以死刑。加斐尔本人被驱逐出威尼斯。

这部悲剧一以贯之地围绕薇依始终关注的人类基本问题。这两句话可为佐证:“怜悯从根本上是属神的品质;不存在属人的怜悯;怜悯暗示了某种无尽的距离;对邻近的人事不可能有同情。”“自古希腊以来,第一次重拾完美的英雄这一悲剧传统。”从某种程度而言,这两句话亦是理解和思考《被拯救的威尼斯》的起点。

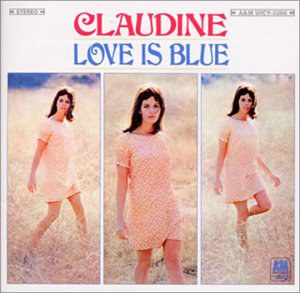

Love Is Blue 豆瓣

Claudine Longet

发布日期 2002年2月11日

出版发行:

ユニバーサル インターナショナル

Japanese remastered reissue of 1968 album.

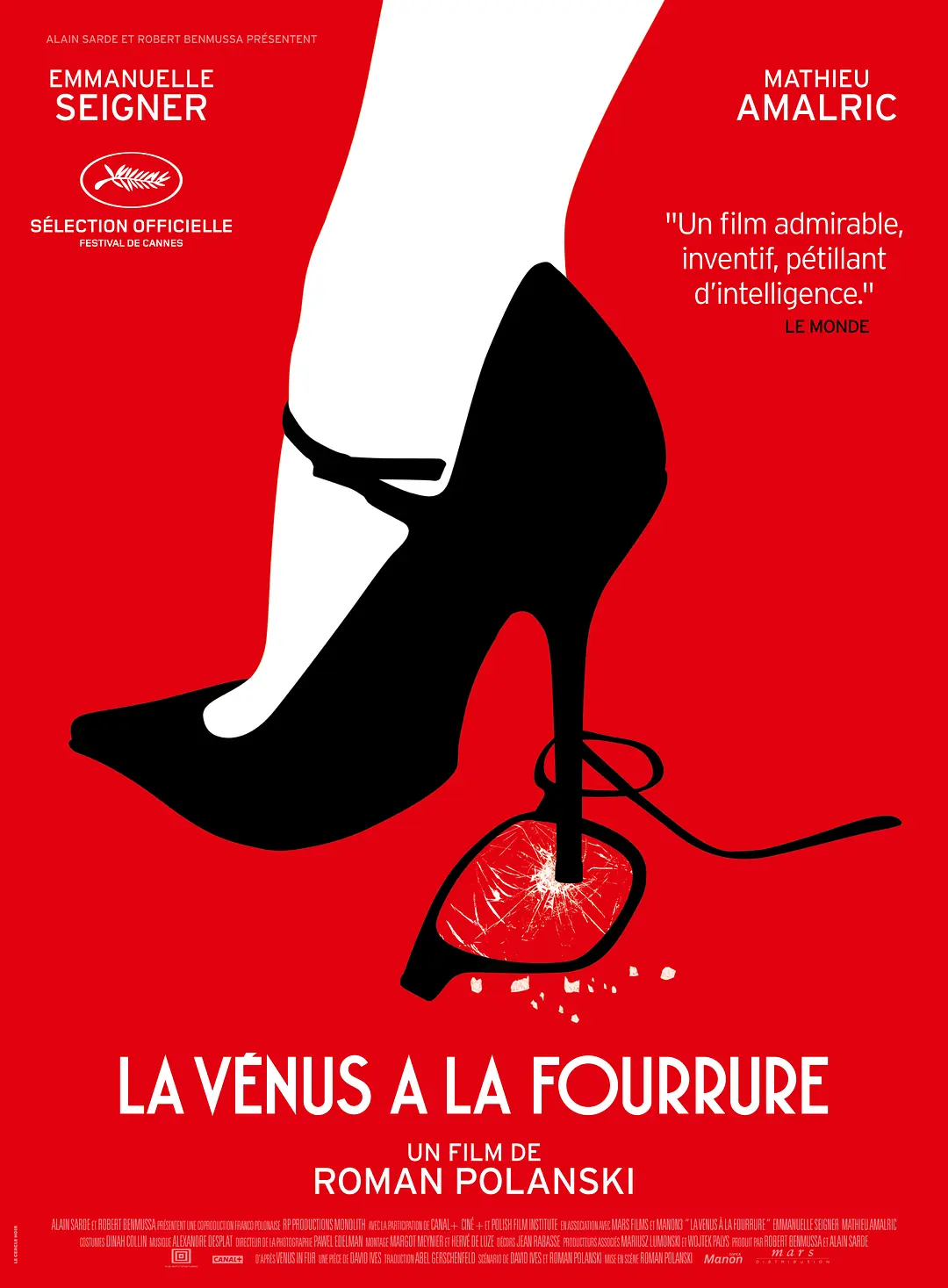

穿裘皮的维纳斯 (2013) IMDb 豆瓣 TMDB 维基数据

La Vénus à la fourrure

8.4 (317 个评分)

导演:

罗曼·波兰斯基

演员:

艾玛纽尔·塞尼耶

/

马修·阿马立克

其它标题:

La Vénus à la fourrure

/

情欲维那斯(台)

…

故事发生在一间阴暗人稀的剧院之中,编剧托马斯(马修·阿马立克 饰)正在为他所改编的剧本《穿裘皮的维纳斯》寻找合适的女主角。接连面试的几位演员都令托马斯感到失望,她们和他脑海里完美的女神形象简直千差万别。面试以一无所获的结局结束了,正当托马斯准备离开之时,一位被淋成了落汤鸡的落魄女郎闯入了剧院。

女郎名叫旺达(艾玛纽尔·塞尼耶 饰),巧合的是,她与托马斯剧本中的女主角同名,可是,旺达粗鲁的举止和浅薄的学识让托马斯在内心里暗暗的否定了她。令托马斯感到惊讶的是,旺达不仅拥有全部的剧本,还自备了戏服,在旺达的一再坚持下,托马斯同意了她想要试演的请求,并且亲自与她对戏。就这样,在瓢泼大雨之中,一场关于男人与女人、命令与服从的好戏拉开了帷幕。

女郎名叫旺达(艾玛纽尔·塞尼耶 饰),巧合的是,她与托马斯剧本中的女主角同名,可是,旺达粗鲁的举止和浅薄的学识让托马斯在内心里暗暗的否定了她。令托马斯感到惊讶的是,旺达不仅拥有全部的剧本,还自备了戏服,在旺达的一再坚持下,托马斯同意了她想要试演的请求,并且亲自与她对戏。就这样,在瓢泼大雨之中,一场关于男人与女人、命令与服从的好戏拉开了帷幕。

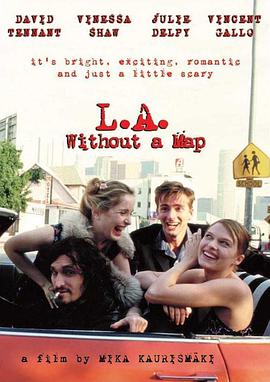

情迷洛杉矶 (1998) 豆瓣

L.A. Without a Map

导演:

米卡·考里斯马基

演员:

大卫·田纳特

/

凡妮莎·肖

…

其它标题:

L.A. Without a Map

/

I Love L.A.

理查德(大卫·田纳特 David Tennant 饰)在一次偶然之中邂逅了美丽的女子芭芭拉(凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰),芭芭拉的一举一动都撩动着理查德的心弦,他疯狂的爱上了她。为了追求芭芭拉,理查德来到了洛杉矶,到达以后他才发现,自己并不是芭芭拉唯一的追求着,一个名叫帕特森(卡梅隆·班克劳弗特 Cameron Bancroft 饰)的电影导演是自己强劲的对手。

在高大威猛又事业有成的帕特森面前,理查德是如此的平凡渺小,但是理查德有一颗充满了真爱的心,芭芭拉被理查德的真情感动,最终选择了和他走到一起。然而,婚后的芭芭拉重燃了演艺梦想,这让帕特森又得到了接近她的机会。

在高大威猛又事业有成的帕特森面前,理查德是如此的平凡渺小,但是理查德有一颗充满了真爱的心,芭芭拉被理查德的真情感动,最终选择了和他走到一起。然而,婚后的芭芭拉重燃了演艺梦想,这让帕特森又得到了接近她的机会。