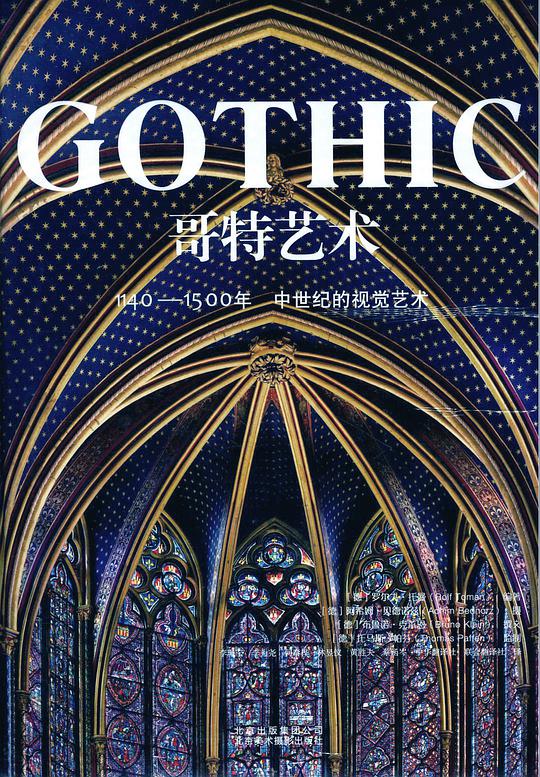

哥特艺术 豆瓣

Gotik: Bildkultur des Mittelalters 1140 - 1500

作者:

[德] 罗尔夫·托曼 (Rolf Toman)

/

[德] 布鲁诺·克莱恩 (Bruno Klein)

…

译者:

李珮宁

/

李为尧

…

北京美术摄影出版社

2013

- 3

“我们的心总是处在忙碌状态,而且不幸的很少全然独处,所以人类创造图像以寻求内在的抚慰。因此,当我们亲眼目睹一幅绘画作品时,总会触及内心深处并将那份感动反映到我们眼前的作品上。”这段文字记录在13世纪一份最受欢迎的中世纪布道书中,而这段话受欢迎的时期正好切合本书所谈论的时间:哥特时期。在这段以视觉为主的年代,更多的是透过图像来帮助传达,目的就是要充分发挥视觉文化的价值。

《哥特艺术》作者采用全新的现代视觉方法,以独特的视角将艺术品还原到它所处的历史语境中,去探寻创作它们的初衷,研究那些给石头关注生命的哥特艺术家们及其作品,那些象征神圣的艺术品中所蕴藏的道德的真理,以及在那个神秘而庄严的时代宗教与社会形态之间的内在关系。

相较于那些兼具百科与学术性质的艺术史论著而言,作者摒弃了包括建筑、绘画、雕塑及工艺品在内的不同艺术流派作为独立研究对象的传统,突破教科书式离散的架构及叙述方法,以一种生动而特别的组织形式,新鲜而充满感性的文字,跨越时间与领域的界限,还原哥特艺术形成发展的过程,探讨建筑、绘画、雕塑间相互作用的关系。有趣的是,尽管时代是严肃的,但作者的叙述是轻松的。他以漫谈的方式向人们徐徐讲述了一段有关“哥特”的历史故事,展现了自12世纪至16世纪这近400年间哥特时期欧洲社会丰富的艺术生活及社会形态。

而阿希姆·贝德诺兹,这位将自己定义为“神圣处所的守望者”的天才摄影师,用他的相机成功地记录了当时这些艺术品最珍贵的原始画面。此次,他利用复杂先进的拍摄技术,最大限度清晰直观地再现了那些平日无法看到的艺术品原貌。他试图引领读者尽可能地“靠近”艺术品,甚至带来超越现实的感官享受。翻开每一页,扑面而来的震撼力如身临其境一般,酣畅淋漓地展示了艺术品的魅力。

在资深艺术史论编辑罗尔夫·托曼地带领下,德国专业团队10年心血凝结于此,在这近700幅精美图片中,不仅有整页或全跨页的显著的作品细节,甚至还有多幅长达四页的连续折页,可谓完整勾勒出哥特时期的艺术图景,为读者展示了万物濒于幽暗的哥特时期神学艺术的光辉。是为《哥特艺术》。

《哥特艺术》作者采用全新的现代视觉方法,以独特的视角将艺术品还原到它所处的历史语境中,去探寻创作它们的初衷,研究那些给石头关注生命的哥特艺术家们及其作品,那些象征神圣的艺术品中所蕴藏的道德的真理,以及在那个神秘而庄严的时代宗教与社会形态之间的内在关系。

相较于那些兼具百科与学术性质的艺术史论著而言,作者摒弃了包括建筑、绘画、雕塑及工艺品在内的不同艺术流派作为独立研究对象的传统,突破教科书式离散的架构及叙述方法,以一种生动而特别的组织形式,新鲜而充满感性的文字,跨越时间与领域的界限,还原哥特艺术形成发展的过程,探讨建筑、绘画、雕塑间相互作用的关系。有趣的是,尽管时代是严肃的,但作者的叙述是轻松的。他以漫谈的方式向人们徐徐讲述了一段有关“哥特”的历史故事,展现了自12世纪至16世纪这近400年间哥特时期欧洲社会丰富的艺术生活及社会形态。

而阿希姆·贝德诺兹,这位将自己定义为“神圣处所的守望者”的天才摄影师,用他的相机成功地记录了当时这些艺术品最珍贵的原始画面。此次,他利用复杂先进的拍摄技术,最大限度清晰直观地再现了那些平日无法看到的艺术品原貌。他试图引领读者尽可能地“靠近”艺术品,甚至带来超越现实的感官享受。翻开每一页,扑面而来的震撼力如身临其境一般,酣畅淋漓地展示了艺术品的魅力。

在资深艺术史论编辑罗尔夫·托曼地带领下,德国专业团队10年心血凝结于此,在这近700幅精美图片中,不仅有整页或全跨页的显著的作品细节,甚至还有多幅长达四页的连续折页,可谓完整勾勒出哥特时期的艺术图景,为读者展示了万物濒于幽暗的哥特时期神学艺术的光辉。是为《哥特艺术》。