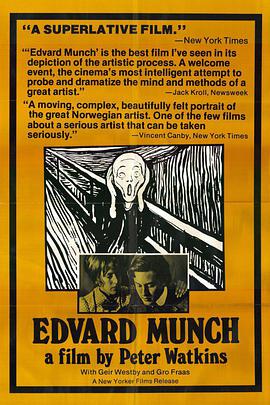

爱德华·蒙克 (1974) TMDB 豆瓣 IMDb 维基数据

Edvard Munch

7.8 (12 个评分)

导演:

彼得·沃特金

演员:

Geir Westby

/

Gro Fraas

…

其它标题:

Edvard Munch

/

愛德華·蒙克(電影)

…

《爱德华·蒙克》(Edvard Munch,1863年12月12日—1944年1月23日),挪威表现主义画家和版画家。蒙克作品的强烈精神和感情,对心理苦闷的强烈的、呼唤式的处理手法对20世纪初德国表现主义的成长起了主要的影响。他的作品“呐喊”(挪威语Skr ik,也译作《尖叫》,作于1893年)被视为后工业现代化的极度痛苦之象征。

这部传记影片大致遵循了1884年到1894年的时间顺序,爱德华·蒙克开始表现主义创作并且成为欧洲北部最具有争议、最多诽谤的画家。影片同时还回溯到在他五岁的时候,母亲死于肺病,其姐姐的死亡以及他自己在13岁的时候因为肺部疾病差点丧命。影片还回顾了,蒙克短暂的爱情以及他在挪威首都和德国柏林参与的一些政治活动。

花絮:

彼得·沃特金(Peter Watkins)1974年执导的这部影片记录了挪威表现主义画家爱华德·蒙克的一生,被英格玛·伯格曼评价为“天才之作”。这部影片被认为是表现艺术创作过程的最佳作品之一,它不仅聚焦于蒙克早期循规蹈矩的岁月,还深刻地展现了情感、政治和社会的剧变对他的艺术创作产生的影响。MoC这次发行的是原始的 211分钟电视版本,这也是本片地位和评价最高的一个版本。依彼得·沃特金斯所言,这是他最具个人风格的一部影片。当他被蒙克的画作触动之后,花了三年的时间来说服挪威电视台拍摄这部影片。影片1976年3月在英国BBC电视台播放之后得到评论界的广泛褒扬。《时代》杂志在评论中用到了“催眠”一词,的确,Watkins就像催眠大师一样将观众拖进了1884年的挪威。

这部传记影片大致遵循了1884年到1894年的时间顺序,爱德华•蒙克开始表现主义创作并且成为欧洲北部最具争议性、得到最多诽谤的画家。影片回溯了在他五岁的时候母亲死于肺病、其姐姐的死亡以及他自己在13岁的时候也因为肺部疾病差点丧命的经历。影片还回顾了蒙克短暂的爱情以及他在挪威首都和德国柏林参与的一些政治活动。

这部传记影片大致遵循了1884年到1894年的时间顺序,爱德华·蒙克开始表现主义创作并且成为欧洲北部最具有争议、最多诽谤的画家。影片同时还回溯到在他五岁的时候,母亲死于肺病,其姐姐的死亡以及他自己在13岁的时候因为肺部疾病差点丧命。影片还回顾了,蒙克短暂的爱情以及他在挪威首都和德国柏林参与的一些政治活动。

花絮:

彼得·沃特金(Peter Watkins)1974年执导的这部影片记录了挪威表现主义画家爱华德·蒙克的一生,被英格玛·伯格曼评价为“天才之作”。这部影片被认为是表现艺术创作过程的最佳作品之一,它不仅聚焦于蒙克早期循规蹈矩的岁月,还深刻地展现了情感、政治和社会的剧变对他的艺术创作产生的影响。MoC这次发行的是原始的 211分钟电视版本,这也是本片地位和评价最高的一个版本。依彼得·沃特金斯所言,这是他最具个人风格的一部影片。当他被蒙克的画作触动之后,花了三年的时间来说服挪威电视台拍摄这部影片。影片1976年3月在英国BBC电视台播放之后得到评论界的广泛褒扬。《时代》杂志在评论中用到了“催眠”一词,的确,Watkins就像催眠大师一样将观众拖进了1884年的挪威。

这部传记影片大致遵循了1884年到1894年的时间顺序,爱德华•蒙克开始表现主义创作并且成为欧洲北部最具争议性、得到最多诽谤的画家。影片回溯了在他五岁的时候母亲死于肺病、其姐姐的死亡以及他自己在13岁的时候也因为肺部疾病差点丧命的经历。影片还回顾了蒙克短暂的爱情以及他在挪威首都和德国柏林参与的一些政治活动。