德国

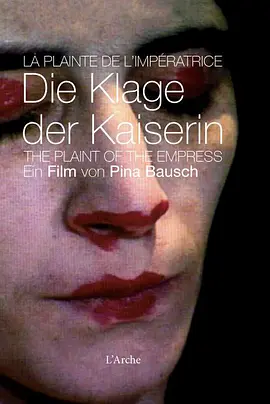

女皇的悲歌 (1990) 豆瓣

Die Klage der Kaiserin

导演:

皮娜·鲍什

演员:

Mariko Aoyama

/

Anne Marie Benati

…

其它标题:

Die Klage der Kaiserin

在这部碧娜·鲍许执导的第一部电影中,没有任何清楚的故事线,她以和‘乌帕塔舞蹈剧场’共同发展出的手法─以季节转换的布景作为影像的构图,以拼贴场景的手法反映特定情绪,并引发不同的关联性。

碧娜鲍许的作品向来言述欲望与以各种面貌出现的现实之间的宽广深渊,其中又以复杂纠缠的男女关系为主题。对爱与完美的渴望让我们汲汲于追求,却往往不可得,所以我们转而以想像营造心中的爱情剧场。

碧娜鲍许扬弃好莱坞式的爱情公式,而以不完满、破碎、混乱、干扰的结构作为呈现与深入检视爱情的方式。关于碧娜鲍许与舞团表演的纪录影片很多,如《穆勒咖啡馆》、《碧娜·鲍许现代舞》等等,由碧娜·鲍许亲自导演的影片却是难得亲眼所见。

碧娜鲍许的作品向来言述欲望与以各种面貌出现的现实之间的宽广深渊,其中又以复杂纠缠的男女关系为主题。对爱与完美的渴望让我们汲汲于追求,却往往不可得,所以我们转而以想像营造心中的爱情剧场。

碧娜鲍许扬弃好莱坞式的爱情公式,而以不完满、破碎、混乱、干扰的结构作为呈现与深入检视爱情的方式。关于碧娜鲍许与舞团表演的纪录影片很多,如《穆勒咖啡馆》、《碧娜·鲍许现代舞》等等,由碧娜·鲍许亲自导演的影片却是难得亲眼所见。

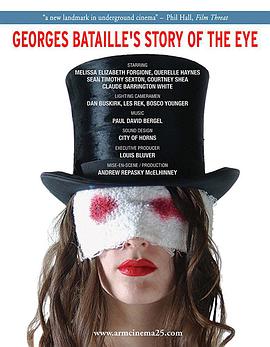

乔治·巴塔耶的眼睛的故事 (2004) 豆瓣

Georges Bataille's Story of the Eye

导演:

Andrew Repasky McElhinney

演员:

Melissa Elizabeth Forgione

/

Querelle Haynes

…

其它标题:

Georges Bataille's Story of the Eye

”in a seemingly abandoned house where a group of people engage in wordless acts of passion.“

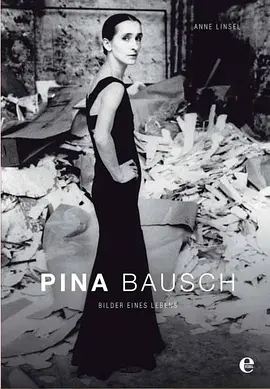

碧娜·鲍许 (2006) 豆瓣

Pina Bausch

导演:

Anne Linsel

演员:

皮娜·鲍什

其它标题:

Pina Bausch

Three years prior to Pina's death, she and Tanztheater Wuppertal are trying to trace the phenomenon of their global success. Much of this documentary portrays the revolutionary methods of the greatest German choreographer Pina Bausch: no script, no libretto, no pattern. Everything you see on stage was created in improvisation during rehearsals, during which Pina set no rules, she only asked questions. Every dancer could point the piece in any direction. This is why the film doesn't show only the fragments of finished works, but also images of rehearsals and interviews with the choreographer and her co-travellers.

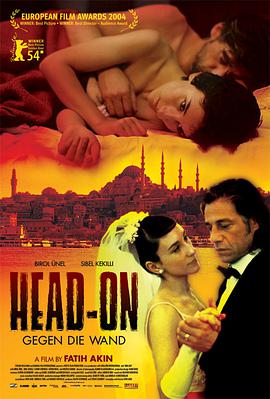

勇往直前 (2004) 豆瓣 IMDb TMDB 维基数据

Gegen die Wand

7.6 (31 个评分)

导演:

法提赫·阿金

演员:

波热尔·尤内尔

/

古文.凯拉齐

…

其它标题:

Gegen die Wand

/

爱无止境

…

原籍土耳其的德国人卡德因(Birol Ünel)因妻子离开和失业对生活充满恨意,当摇滚和白粉不足以支撑他继续活下去时,他开车撞墙自杀,但没成功。在医院里,他结识父母也是土耳其人的、小他20岁的女孩西贝尔(Sibel Kekilli),后者为摆脱古板传统的父母,用假自杀的方式来到医院,但其父母仍追到医院让她尽快嫁个土耳其男人。

在西贝尔的请求下,卡德因与她假结婚,两人说好互不干涉对方的生活,西贝尔如愿过上饮酒作乐、频繁更换男友的自由与刺激兼有的日子,卡得因也因她的活泼与激情,重新燃起生命的希望。相安无事半年后,卡德因真的爱上了西贝尔,西贝尔也在偶然间发现自己对卡德因的情人充满嫉妒,可是生活却于此时将两人的距离越拉越开。

在西贝尔的请求下,卡德因与她假结婚,两人说好互不干涉对方的生活,西贝尔如愿过上饮酒作乐、频繁更换男友的自由与刺激兼有的日子,卡得因也因她的活泼与激情,重新燃起生命的希望。相安无事半年后,卡德因真的爱上了西贝尔,西贝尔也在偶然间发现自己对卡德因的情人充满嫉妒,可是生活却于此时将两人的距离越拉越开。

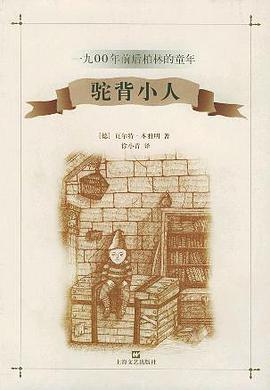

六人 豆瓣

作者:

[德国] 鲁多夫·洛克尔

译者:

巴金

上海文艺出版社

2006

- 8

《六人》在洛克尔的著作中是艺术水准最高的一本。这里的“六个人”都是世界文学名著的主人公。在《六人》中洛克尔使这六个人复活了,他一点也没有改变他们的性格和生活习惯,可是他却利用他们来说明他的人生观,来说明他的改造世界的理想。本书是作者根据他的几篇讲演稿写成的。

《六人》是鲁多夫·洛克尔根据他在英国集中营里的几篇演讲稿整理而成的。书中写到的六个人都是世界文学名著中的主人公:浮土德,董·缓,哈姆雷特,董·吉诃德,麦达尔都斯和冯·阿夫特尔丁根。在作者笔下,这六个人代表着六种不同的人生道路。这本书的英语译者赞誉《六人》将六个人的人生之路构建成了“一曲伟大的交响乐”,是作者洛克尔所有著作中艺术水平最高的一部。

这个汉语译本是中国世纪大文豪巴金在上个世纪四十年代的翻译,文字隽永精美,将思想性和可读性完满地结合在了一起,堪称翻译文学中的精品。

《六人》是鲁多夫·洛克尔根据他在英国集中营里的几篇演讲稿整理而成的。书中写到的六个人都是世界文学名著中的主人公:浮土德,董·缓,哈姆雷特,董·吉诃德,麦达尔都斯和冯·阿夫特尔丁根。在作者笔下,这六个人代表着六种不同的人生道路。这本书的英语译者赞誉《六人》将六个人的人生之路构建成了“一曲伟大的交响乐”,是作者洛克尔所有著作中艺术水平最高的一部。

这个汉语译本是中国世纪大文豪巴金在上个世纪四十年代的翻译,文字隽永精美,将思想性和可读性完满地结合在了一起,堪称翻译文学中的精品。

马尔特手记 豆瓣

作者:

[奥地利] 莱内·马利亚·里尔克

译者:

曹元勇

上海文艺出版社

2007

- 1

勒内·玛利亚·里尔克,20世纪最重要的德语诗人之一,《马尔特手记》是他惟一一部长篇笔记体小说。读者可以清清楚楚地感受到,里尔克是听觉艺术、视觉艺术、感觉艺术的天才,他能从寂静的物体上感受到喧嚣的人气,他能从人物的动态中捕捉到庄严与痛苦,他的语言能照进灵魂的最深处。他想表达什么?恐惧、痛苦、绝望,以及上帝与爱。

《马尔特手记》是里尔克创作生涯中所达到的第一个高峰。小说叙述一个出生没落贵族、性情孤僻敏感的丹麦青年诗人的回忆与自白,某种程度上即是作者自身的写照。小说由七十一个没有连续情节、不讲时间顺序的笔记体断片构成,这些断片因为共同的主题——孤独、恐惧、疾病、死亡、爱、上帝、创造等,集中表达了里尔克终生关注的各种精神问题,在精神暗流上构成了一个特殊的有机整体,被誉为现代存在主义最重要的先驱作品之一。 本书是译者花费多年心血精心翻译而成,也是中国大陆首次出版的《马尔特手记》单行全译本。另外,本书还附有著名诗人卞之琳先生的精彩译文 ——《旗手克里斯多夫·里尔克的爱和死之歌》,以飨读者。

《马尔特手记》是里尔克创作生涯中所达到的第一个高峰。小说叙述一个出生没落贵族、性情孤僻敏感的丹麦青年诗人的回忆与自白,某种程度上即是作者自身的写照。小说由七十一个没有连续情节、不讲时间顺序的笔记体断片构成,这些断片因为共同的主题——孤独、恐惧、疾病、死亡、爱、上帝、创造等,集中表达了里尔克终生关注的各种精神问题,在精神暗流上构成了一个特殊的有机整体,被誉为现代存在主义最重要的先驱作品之一。 本书是译者花费多年心血精心翻译而成,也是中国大陆首次出版的《马尔特手记》单行全译本。另外,本书还附有著名诗人卞之琳先生的精彩译文 ——《旗手克里斯多夫·里尔克的爱和死之歌》,以飨读者。

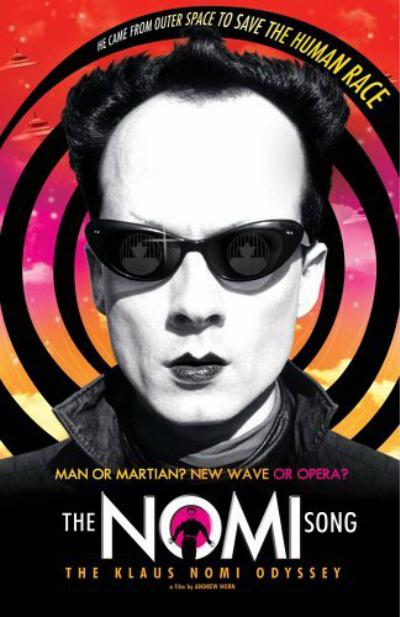

情迷高音王 (2004) 豆瓣

The Nomi Song

导演:

Andrew Horn

演员:

Klaus Nomi

其它标题:

The Nomi Song

1944年1月24日Klaus Nomi出生于德国柏林,后学习古典音乐和男高音,1973年从柏林搬到纽约,做点心师,也在夜总会唱歌,同性恋。

他是来自德国的一个歌唱奇才,他在生活中的形象和舞台形象反差强烈,在舞台上染成蓝黑色的头发,化着精致的艺伎妆,武士式的发型和穿着,行为打扮都特例独行,他的音乐包含歌剧、古典、摇滚及舞曲,实验的成分极强,游刃有余得游走于男高音与女高音之间,他是一个大刀霍斧的音乐改革者。 70年代初是PUNK的时代,70年代末New Wave已经成型,David Bowie和一些disco音乐都是当时最IN的音乐元素。

他来到纽约,1979年出现在“Bowie’s Saturday Night Live”节目中,David Bowie唱了The Man Who Sold The World和Boys Keep Swinging,Joey Arias和Klaus充当David Bowie的Background,David Bowie穿着NOMI的衣服学NOMI的唱腔唱他的经典保留曲目The Man Who Sold The World,我们不得不承认Nomi是独一无二的,他可以摆出一个POSE几个小时一动不动甚至不眨一下眼睛。1980年签到了RCA,首支单曲是翻唱 Elvis Presley的“Can’t Help Falling in Love”,逐步被人们认识并接受,经典作品有Cold song,ding dong (the witch is dead),keys of life等。

1983年8月6日因艾滋病死于纽约,享年39岁。死在他的事业即将灿烂的时刻,他也是第一批死于AIDS的名人之一。生前只发了2张LP:Klaus Nomi和Simple Man,之后陆续由BMG等唱片公司发行了一些选集。

他是来自德国的一个歌唱奇才,他在生活中的形象和舞台形象反差强烈,在舞台上染成蓝黑色的头发,化着精致的艺伎妆,武士式的发型和穿着,行为打扮都特例独行,他的音乐包含歌剧、古典、摇滚及舞曲,实验的成分极强,游刃有余得游走于男高音与女高音之间,他是一个大刀霍斧的音乐改革者。 70年代初是PUNK的时代,70年代末New Wave已经成型,David Bowie和一些disco音乐都是当时最IN的音乐元素。

他来到纽约,1979年出现在“Bowie’s Saturday Night Live”节目中,David Bowie唱了The Man Who Sold The World和Boys Keep Swinging,Joey Arias和Klaus充当David Bowie的Background,David Bowie穿着NOMI的衣服学NOMI的唱腔唱他的经典保留曲目The Man Who Sold The World,我们不得不承认Nomi是独一无二的,他可以摆出一个POSE几个小时一动不动甚至不眨一下眼睛。1980年签到了RCA,首支单曲是翻唱 Elvis Presley的“Can’t Help Falling in Love”,逐步被人们认识并接受,经典作品有Cold song,ding dong (the witch is dead),keys of life等。

1983年8月6日因艾滋病死于纽约,享年39岁。死在他的事业即将灿烂的时刻,他也是第一批死于AIDS的名人之一。生前只发了2张LP:Klaus Nomi和Simple Man,之后陆续由BMG等唱片公司发行了一些选集。

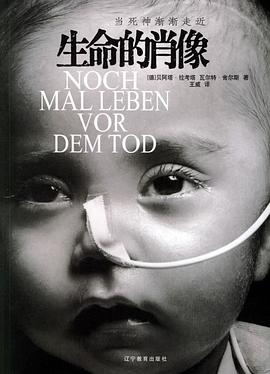

生命的肖像 豆瓣

8.7 (6 个评分)

作者:

Beate Lakotta

/

Walter Schels

译者:

王威

辽宁教育出版社

2005

当死神渐渐走近,生命开始消逝,徘徊在死亡线上的人们,生与死的对比,留下曾经与现在的肖像。

一位治疗过无数病人、挽救过无数人生命的医生,临终前经常被噩梦吓醒;

一位音乐家在病床上牵挂的不是他的亲人,而是家里那只陪他度过多年的狗;

一个天使一样可爱的女孩因为母亲遗传的艾滋病,在漫长的住院期间,只是想回到家里,跟邻居的小伙伴们一起做游戏;

一位敬业的警察因为长期值夜班,只能在白天入睡,梦中也会大喊“站住!别跑!警察!”;

一位前政府官员在国家统一后失业,原先享受的高福利没有了,怨声载道,一个劲地发牢骚;

一个曾在纳粹军队服过役的老人心事重重,一言不发,对瓦尔特的拍摄心怀警惕,决不提及自己的那段历史……

德国摄影师瓦尔特像拍记录片一样,忠实地记录下了这些在死亡线上徘徊的人们。这些图片曾在欧洲引起轰动,它们记录下一些人的生与死,他们中有科学家、官员、警察、作家、银行家、医生、农场主,甚至还有几岁的孩子和刚出生的婴儿。不管他们的身份、地位和年龄有何差异,摄影师对他们的记录无一例外地是两张照片:一张记录他们活着时的状态;另外一张则是他们死亡后的表情。在这些人的脸上,有不甘心、平静、满怀希望,也有绝望、放弃、哭泣、害怕,还有深深的哀伤。

摄影师的拍摄动机,很大程度上源于他在二战中面对死亡时的惨痛经历。

拍摄中,瓦尔特使用对比手法,表现人类在濒临死亡时的精神状态。编辑成册的图片在欧洲展出销售时,一销而空,接连再版,也引发了广泛的争议。但是这组作品却获得了包括ADC金奖和荷赛银奖等纪实摄影方面最高奖项,瓦尔特也被评为德国年度肖像摄影家。

一位治疗过无数病人、挽救过无数人生命的医生,临终前经常被噩梦吓醒;

一位音乐家在病床上牵挂的不是他的亲人,而是家里那只陪他度过多年的狗;

一个天使一样可爱的女孩因为母亲遗传的艾滋病,在漫长的住院期间,只是想回到家里,跟邻居的小伙伴们一起做游戏;

一位敬业的警察因为长期值夜班,只能在白天入睡,梦中也会大喊“站住!别跑!警察!”;

一位前政府官员在国家统一后失业,原先享受的高福利没有了,怨声载道,一个劲地发牢骚;

一个曾在纳粹军队服过役的老人心事重重,一言不发,对瓦尔特的拍摄心怀警惕,决不提及自己的那段历史……

德国摄影师瓦尔特像拍记录片一样,忠实地记录下了这些在死亡线上徘徊的人们。这些图片曾在欧洲引起轰动,它们记录下一些人的生与死,他们中有科学家、官员、警察、作家、银行家、医生、农场主,甚至还有几岁的孩子和刚出生的婴儿。不管他们的身份、地位和年龄有何差异,摄影师对他们的记录无一例外地是两张照片:一张记录他们活着时的状态;另外一张则是他们死亡后的表情。在这些人的脸上,有不甘心、平静、满怀希望,也有绝望、放弃、哭泣、害怕,还有深深的哀伤。

摄影师的拍摄动机,很大程度上源于他在二战中面对死亡时的惨痛经历。

拍摄中,瓦尔特使用对比手法,表现人类在濒临死亡时的精神状态。编辑成册的图片在欧洲展出销售时,一销而空,接连再版,也引发了广泛的争议。但是这组作品却获得了包括ADC金奖和荷赛银奖等纪实摄影方面最高奖项,瓦尔特也被评为德国年度肖像摄影家。

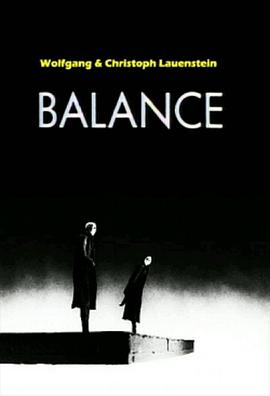

平衡 (1989) TMDB 维基数据 IMDb 豆瓣

Balance

8.9 (309 个评分)

导演:

克里斯托弗·劳恩斯坦

/

沃尔夫冈·劳恩斯坦

其它标题:

Balance

/

バランス (1989年の映画)

…

在一个超现实的空间内,5名外貌几乎一模一样的男子背靠背围成一圈。他们四下张望,面无表情,又仿佛若有所思。当其中一人向外迈出一步时,他们脚下的地面竟然发生倾斜。原来,这5个男子站在一个四四方方、下方只有一个支点的板子正中央,只要稍稍一动就会破坏平衡。他们默契地向四方走去,尽力保持平衡,随后分别抽出钓鱼竿垂钓。其中一人钓上了一只木箱,当他想要探究里面的秘密时,另外4人也充满好奇,于是通过破坏平衡来让箱子滑向自己。那只箱子有如充满吸引力的潘多拉宝盒,左右着人们的心绪……本片荣获1990年奥斯卡电影节最佳动画短片奖、1989年德国电影节最佳短片奖银奖。