艺术史

Art History after Modernism 豆瓣

作者:

Hans Belting

译者:

Kenneth J. Northcott

University Of Chicago Press

2003

- 8

"Art history after modernism" does not only mean that art looks different today; it also means that our discourse on art has taken a different direction, if it is safe to say it has taken a direction at all.

So begins Hans Belting's brilliant, iconoclastic reconsideration of art and art history at the end of the millennium, which builds upon his earlier and highly successful volume, The End of the History of Art?. "Known for his striking and original theories about the nature of art," according to the Economist, Belting here examines how art is made, viewed, and interpreted today. Arguing that contemporary art has burst out of the frame that art history had built for it, Belting calls for an entirely new approach to thinking and writing about art. He moves effortlessly between contemporary issues—the rise of global and minority art and its consequences for Western art history, installation and video art, and the troubled institution of the art museum—and questions central to art history's definition of itself, such as the distinction between high and low culture, art criticism versus art history, and the invention of modernism in art history. Forty-eight black and white images illustrate the text, perfectly reflecting the state of contemporary art.

With Art History after Modernism, Belting retains his place as one of the most original thinkers working in the visual arts today.

So begins Hans Belting's brilliant, iconoclastic reconsideration of art and art history at the end of the millennium, which builds upon his earlier and highly successful volume, The End of the History of Art?. "Known for his striking and original theories about the nature of art," according to the Economist, Belting here examines how art is made, viewed, and interpreted today. Arguing that contemporary art has burst out of the frame that art history had built for it, Belting calls for an entirely new approach to thinking and writing about art. He moves effortlessly between contemporary issues—the rise of global and minority art and its consequences for Western art history, installation and video art, and the troubled institution of the art museum—and questions central to art history's definition of itself, such as the distinction between high and low culture, art criticism versus art history, and the invention of modernism in art history. Forty-eight black and white images illustrate the text, perfectly reflecting the state of contemporary art.

With Art History after Modernism, Belting retains his place as one of the most original thinkers working in the visual arts today.

现代主义之后的艺术 豆瓣

Art after Modernism: Rethinking Representation

作者:

【美】布莱恩•沃利斯

译者:

宋晓霞 等

北京大学出版社

2012

- 3

这是西方当代艺术批评与理论的经典文集。当代艺术在20世纪80年代发生了重要转向,本书对转向中的艺术实践及艺术批评提供了全面的扫描。纽约《艺术论坛》杂志称本书“提供了一个理解我们时代艺术的重要的批评框架”。哈佛大学将本书列为“文化研究”和“当代艺术理论与批评”课程的指定参考书。本书收录了当代艺术中富有影响力的思想家、学者、批评家、策展人和艺术家的文章,涵盖了多样纷繁的当代艺术实践,是我们认识和研究20世纪80年代中期以来西方当代艺术不可或缺的参考书籍。

剑桥艺术史:文艺复兴艺术 豆瓣

7.4 (20 个评分)

作者:

[英]罗萨·玛利亚·莱茨

译者:

钱乘旦

译林出版社

2009

- 1

《剑桥艺术史:文艺复兴艺术》中,罗萨·玛利亚·莱茨以生动而富于灼见的叙述,娓娓道出这个艺术史上的众神时代:从美第奇家族统治下佛罗伦萨的艺术实验与竞争对手,到乌尔宾诺宫廷中艺术和生活所达到的平衡;从威尼斯画派的集大成者提香和乔尔乔内,到教皇统治下罗马的辉煌,以及达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗。

15和16世纪,意大利和北欧经历了宗教、政治和社会的重大变迁。对希腊罗马古典文化的新生兴趣,以及整个人文主义运动,在绘画、雕塑和建筑方面结出的成果尤为丰硕。这一时期所创造的风格影响了迄今为止的西方艺术。欣赏文艺复兴时期视觉艺术的最佳法门,乃是去理解艺术家地位的变化,以及他们对于赞助人和公众的态度的变化。

15和16世纪,意大利和北欧经历了宗教、政治和社会的重大变迁。对希腊罗马古典文化的新生兴趣,以及整个人文主义运动,在绘画、雕塑和建筑方面结出的成果尤为丰硕。这一时期所创造的风格影响了迄今为止的西方艺术。欣赏文艺复兴时期视觉艺术的最佳法门,乃是去理解艺术家地位的变化,以及他们对于赞助人和公众的态度的变化。

黑夜的蝴蝶 (第二版) 豆瓣

作者:

[法] 阿兰·儒弗瓦

译者:

钱林森

/

蔡宏宁

华东师范大学出版社

2010

这是一部“历史小说”,是为超现实主义先驱者“立传”的著述。 这是一张“巴黎地图”,描绘着艺术如何打开了19世纪的沙龙大门,奔向20世纪的大街小巷。

摆在读者面前的这部书,初版于1982年,2004年再版。儒弗瓦作为和超现实主义血气相通的“过来人”与独立自主的同路人,他在重温过往的岁月,重议自己似曾信奉的“主义”这一话题时,有他独特的追求、独立的叙述角度与方式,他赋予描写对象以不同的基调和色彩,注入自己的激情和思考,从而成就了这样一部充溢个性的巴黎(20年代)的艺术史。

这些创作者保持独立,保证了历史上所有个人的最初自由。布勒东的革命个人主义倾向表现在他对精神困苦的新的定义,阿拉贡则表现为他过激的言行和挑衅,毕卡比亚表现为他喜欢否定、反驳的笑容,查拉表现为他所颠覆的文化价值,阿尔托表现在他呼唤内心的深渊上,杜尚的倾向表现在他的“肯定的讽刺”中,曼·雷则接触艺术的神秘化和改变交流方式,马克斯·恩斯特表现在对新神话的研究上,苏波表现在他的磁针的“轻”上,米罗在粗暴的表达方式和彻底的简洁上,莱利斯表现在完全揭示语言的真相上,马松则表现在联系直观的思维和感觉的闪光点上。吉吉为超越了小资产阶级的道义而开心不已,从这一点可以看出她也是革命个人主义者,南希·库纳德则从她反抗愚昧、反对向往富人生活可以看出她也是革命个人主义者。莫迪利阿尼的倾向表现为自身优雅混合着抗拒,苏丁表现在他对美的风尚的否定,帕斯金则表现在他被性自由所颠覆。是的,每个革命个体都以相同的方式找到了一条适合自己的道路,并为之付出一切。

摆在读者面前的这部书,初版于1982年,2004年再版。儒弗瓦作为和超现实主义血气相通的“过来人”与独立自主的同路人,他在重温过往的岁月,重议自己似曾信奉的“主义”这一话题时,有他独特的追求、独立的叙述角度与方式,他赋予描写对象以不同的基调和色彩,注入自己的激情和思考,从而成就了这样一部充溢个性的巴黎(20年代)的艺术史。

这些创作者保持独立,保证了历史上所有个人的最初自由。布勒东的革命个人主义倾向表现在他对精神困苦的新的定义,阿拉贡则表现为他过激的言行和挑衅,毕卡比亚表现为他喜欢否定、反驳的笑容,查拉表现为他所颠覆的文化价值,阿尔托表现在他呼唤内心的深渊上,杜尚的倾向表现在他的“肯定的讽刺”中,曼·雷则接触艺术的神秘化和改变交流方式,马克斯·恩斯特表现在对新神话的研究上,苏波表现在他的磁针的“轻”上,米罗在粗暴的表达方式和彻底的简洁上,莱利斯表现在完全揭示语言的真相上,马松则表现在联系直观的思维和感觉的闪光点上。吉吉为超越了小资产阶级的道义而开心不已,从这一点可以看出她也是革命个人主义者,南希·库纳德则从她反抗愚昧、反对向往富人生活可以看出她也是革命个人主义者。莫迪利阿尼的倾向表现为自身优雅混合着抗拒,苏丁表现在他对美的风尚的否定,帕斯金则表现在他被性自由所颠覆。是的,每个革命个体都以相同的方式找到了一条适合自己的道路,并为之付出一切。

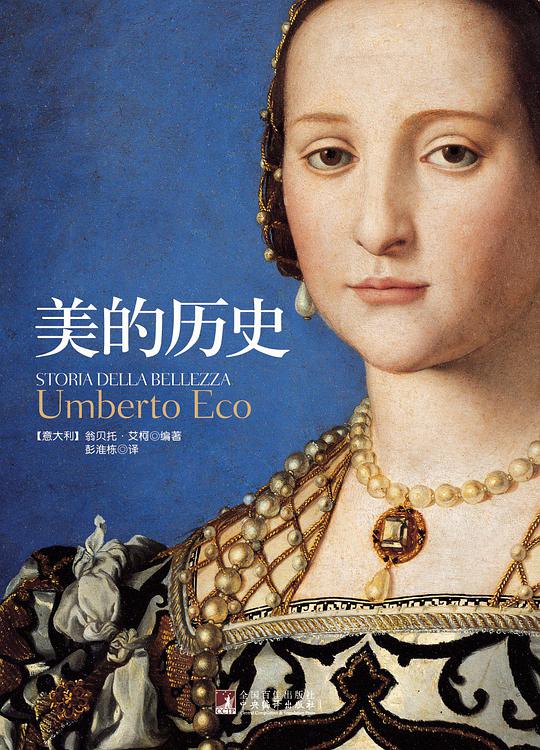

美的历史 豆瓣

Storia della bellezza

8.3 (6 个评分)

作者:

[意] 翁贝托·埃科

译者:

彭淮栋

中央编译出版社

2011

- 10

《美的历史》是全才大师艾柯历时45年的经典巨献,已被译成28种语言,风靡全球。《美的历史》不从任何先入为主的美学出发,而是综观数千年来西方社会视为美的事物,做多层次布局,呈现美的脉络,引领审美之旅。全书以主叙述带出源源不绝的绘画、雕刻作品,并长篇征引各时代的作家与哲学家,书前附上多页依时代顺序安排的图片对照表,使自古以来的对于“美”的观点之演变史一目了然。作者以独到见解,将美于时代洪流中抽丝剥茧,对美的发展历程做广博精辟的说明,广及文学、艺术等各方面,呈现方式具独特的质感、美感,随处展现着美学大师的真知灼见,俨然一部不可多得的收藏宝典。

这部极度精美、份量十足的作品,提供读者多层次的路径,包括流动的文字记叙、绘画与雕刻等丰富的例证,另也将每个时代的作家、哲学家所摘选以及比较的说明内容收录其中。对读者而言,此书犹如一部美的概念的指引地图,引人惊奇地走入一趟趟精采的旅行。

美是什么?什么是艺术?品味与时尚是什么?美是要冷静、理性观察的东西,还是会牵动灵魂的媒介?在艾柯的引领下,我们走上这么一趟引人入胜的审美之旅,探索多变的“美”观,从古希腊以降,直到今天,并研析历世与美相伴相随的价值理念。除了密切检视视觉艺术,并援引各个时代的文学作品,提供印证,他还扩大探讨范围,考虑爱情、女性的角色,以及丑、残忍,甚至魔性等课题。

《美的历史》将美的历史脉络呈现,它不仅是一部艺术的历史或美学史,而且是作者融合两者为美的概念所下的定义,涵括的范围自古典到现代。书中论及的美包含绘画、雕刻、建筑、电影、摄影、装置艺术以及文学等,领域广泛,包罗万象,以使广大的读者都能信服。

精彩评论:

《美的历史》是一本完美的书,一部“美”的百科全书。全书编得既美,写得又好。当世唯有艾柯的渊博和深能成此手笔。

——亚马逊网

贡布里希的《美的历史》,单纯由艺术史角度着眼;艾柯的学问取向广阔,讨论不只限于艺术史,更旁征博引,从文学史、文学批评史、哲学思想史寻找他山之石借鉴,在美学之外借助相关知识做讨论的切入点。

——台湾联经出版公司发行人林载爵

这不是一本艺术史、文学史或音乐史,谈的纯粹是放诸古今中外皆准的有关“美”的历史。内容大部份皆由艺术世界取材的原因,艾柯解释是因为较诸贩夫走卒创造出来的美丽事物,艺术家创造的作品较多能够留存于后世,而且他们也留下了较多的只字片语,解释自己认为哪些东西是美的。艾柯认为,美的观念向来并非绝对、颠扑不破的,因此花了不少篇幅将不同的美学观念并陈,探讨相异的美的模型如何并存于同一时期,以及其他模型如何穿越不同的时期彼此呼应。艾柯坦承自己对于美的观点,可能会招致相对主义之讥,仿佛认为美会随着不同的历史时期与文化更迭而有所改变,而这正是他的本意。至于在千姿百态的变化之下,美的差异是否有万流归宗的统一模式,艾柯则很酷地下了一个结论:“只读者自便。”

——台湾诚品书店推荐

这部极度精美、份量十足的作品,提供读者多层次的路径,包括流动的文字记叙、绘画与雕刻等丰富的例证,另也将每个时代的作家、哲学家所摘选以及比较的说明内容收录其中。对读者而言,此书犹如一部美的概念的指引地图,引人惊奇地走入一趟趟精采的旅行。

美是什么?什么是艺术?品味与时尚是什么?美是要冷静、理性观察的东西,还是会牵动灵魂的媒介?在艾柯的引领下,我们走上这么一趟引人入胜的审美之旅,探索多变的“美”观,从古希腊以降,直到今天,并研析历世与美相伴相随的价值理念。除了密切检视视觉艺术,并援引各个时代的文学作品,提供印证,他还扩大探讨范围,考虑爱情、女性的角色,以及丑、残忍,甚至魔性等课题。

《美的历史》将美的历史脉络呈现,它不仅是一部艺术的历史或美学史,而且是作者融合两者为美的概念所下的定义,涵括的范围自古典到现代。书中论及的美包含绘画、雕刻、建筑、电影、摄影、装置艺术以及文学等,领域广泛,包罗万象,以使广大的读者都能信服。

精彩评论:

《美的历史》是一本完美的书,一部“美”的百科全书。全书编得既美,写得又好。当世唯有艾柯的渊博和深能成此手笔。

——亚马逊网

贡布里希的《美的历史》,单纯由艺术史角度着眼;艾柯的学问取向广阔,讨论不只限于艺术史,更旁征博引,从文学史、文学批评史、哲学思想史寻找他山之石借鉴,在美学之外借助相关知识做讨论的切入点。

——台湾联经出版公司发行人林载爵

这不是一本艺术史、文学史或音乐史,谈的纯粹是放诸古今中外皆准的有关“美”的历史。内容大部份皆由艺术世界取材的原因,艾柯解释是因为较诸贩夫走卒创造出来的美丽事物,艺术家创造的作品较多能够留存于后世,而且他们也留下了较多的只字片语,解释自己认为哪些东西是美的。艾柯认为,美的观念向来并非绝对、颠扑不破的,因此花了不少篇幅将不同的美学观念并陈,探讨相异的美的模型如何并存于同一时期,以及其他模型如何穿越不同的时期彼此呼应。艾柯坦承自己对于美的观点,可能会招致相对主义之讥,仿佛认为美会随着不同的历史时期与文化更迭而有所改变,而这正是他的本意。至于在千姿百态的变化之下,美的差异是否有万流归宗的统一模式,艾柯则很酷地下了一个结论:“只读者自便。”

——台湾诚品书店推荐

10,000 Years of Art 豆瓣

作者:

Editors of Phaidon Press

Phaidon Press

2009

- 3

Following on from "The Art Book" (1994), "30,000 Years of Art" provides an original and accessible way of looking at art. On its publication in 2007, "The Daily Telegraph" described it as 'a bold new publishing event that promises to redefine the parameters of art history'. In this mini format edition of the book, 500 great works of art from all periods and regions in the world have been carefully selected from the original book and are again arranged in chronological order, breaking through the usual geographical and cultural boundaries of art history to celebrate the vast range of human artistry across time and space. The book presents art in a way different from other art history compendia, revealing the diversity, or in many cases similarity, of man's artistic achievements through time and around the globe. Ordered chronologically, the resulting timeline of works leads to compelling browsing: surprising juxtapositions offer intellectual pleasure and a sense of wonder and discovery. The selection of works from across the world, arranged in the sequence in which they were made, takes the reader on a global and historical journey, responding to such questions as 'where does the earliest art appear?' What were artists creating in China or Africa while Rembrandt was painting portraits in Leyden? How were similar subjects - equestrian themes, landscapes, religious scenes - manipulated by artists in Aztec Mexico and Medieval Europe? While artworks from ancient Greece or the European Renaissance or pre-Columbian Americas will be interspersed with contemporaneous works created in Africa, India or Japan, an extraction of the Greek or Renaissance or American works could stand alone as an essential abridgement of the finest art of that period or culture. The selection of works is non-hierarchical and includes both fine and decorative arts - most commonly painting and sculpture, but also textiles, masks, ceramics and jewellery. Primarily functional arts (furniture, architecture, industrial and graphic design etc.) are not covered. Each work is accompanied by key caption information (date, title, place of origin, style or culture, medium, dimensions etcetera), and a text that provides critical review of the work, placing it in its art historical context and thus explaining its contribution to the development of the history of art.

艺术通史 豆瓣 Goodreads

Art: The Whole Story

作者:

[英]史蒂芬•法辛

/

Stephen Farthing

译者:

杨凌峰

中央编译出版社

2012

- 2

这是一部全新视野下的世界艺术史,由杰出的英国画家史蒂芬•法辛(Stephen Farthing)领衔主编。与其他之前的艺术史类图书最大的不同在于,本书着眼于培养读者的艺术鉴赏能力。来自世界各地的艺术家、艺术史学者、艺术评论家、博物馆学者、作家等数十位强大的专家团队,经过数年努力推出的这部全新艺术史旨在培养读者敏锐的、入木三分的洞察力,改变观众在游览美术馆时被动消极的欣赏习惯。读者只需在家静静翻阅此书,在通俗易懂的文字间,就能发现一个可信赖的艺术鉴赏向导。书中虽涉及漫长的历史时段和数量惊人的艺术创作流派,但始终遵循一个重要的根本原则,那就是聚焦于个体影像作品的深入分析。全书的核心是对收录的大师杰作的丰富内涵加以阐述。全书超过1000幅精美插图,铜版纸全彩印刷,力求还原艺术作品之美。通过欣赏艺术家眼中的世界影像,读者将大有收获。

人类社会从不缺少艺术。一如讲故事和歌唱,描绘、装饰也是人之天性,就像鸟儿筑巢般自然。在不同的社会和文化情境影响下,在不同的时代与地域,艺术的表现形式大相径庭。这些艺术作品的创作意图是什么?如今我们又该怎样去解读?为什么在某些历史年代,艺术得以繁荣,而在其他的时段则没有?某些艺术作品又为何如此重要?

本书开篇深刻的历史综述将艺术置于社会与文化演变的时代情境中来观照。从国家政权社会形成之前及至现在,这种社会与文化的变迁一直在全球各地延续。按照年代顺序,它逐一回溯了各个时期、各种流派的艺术演进。书中配以丰富的插图,遴选的代表作品浓缩了每个时代或艺术流变的显著特征,极具深度的评述触及了几乎所有艺术品类,从绘画、雕塑到观念艺术和行为艺术。它对史上重要艺术家的理念与作品都给以深入阐述与评价,揭示出艺术家们如何彼此影响以及其作品所蕴涵的意义。关于时代文化和各位艺术家的详尽大事记,让本书的历史情境视野更加清晰。从用色、视觉隐喻到技法创新和传统的延续,本书对入选杰作从多重层面进行详尽分析与阐释,让读者对这些传世作的完整意义有深刻的了解。读者将惊叹于印度莫卧儿王朝细密画的精妙复杂,将为19世纪日本浮世绘的价值所震撼,将懂得修拉那幅非凡的杰作《大碗岛上的星期日下午》基于色彩理论背后的科学依据,将明白毕加索的《亚维农的少女》在当年为何会引起轰动。

自最古老的史前时期雕塑和洞穴画开始,人类便求诸艺术以记录自己的创作冲动。今天,我们绘画、印刷和雕塑的欲望比以往任何时候都更强烈,这种内心的愿望在继续揭示我们是谁、我们如何生活。如果你爱好并希望更好地理解艺术,翻阅此书将是你的不二选择。

人类社会从不缺少艺术。一如讲故事和歌唱,描绘、装饰也是人之天性,就像鸟儿筑巢般自然。在不同的社会和文化情境影响下,在不同的时代与地域,艺术的表现形式大相径庭。这些艺术作品的创作意图是什么?如今我们又该怎样去解读?为什么在某些历史年代,艺术得以繁荣,而在其他的时段则没有?某些艺术作品又为何如此重要?

本书开篇深刻的历史综述将艺术置于社会与文化演变的时代情境中来观照。从国家政权社会形成之前及至现在,这种社会与文化的变迁一直在全球各地延续。按照年代顺序,它逐一回溯了各个时期、各种流派的艺术演进。书中配以丰富的插图,遴选的代表作品浓缩了每个时代或艺术流变的显著特征,极具深度的评述触及了几乎所有艺术品类,从绘画、雕塑到观念艺术和行为艺术。它对史上重要艺术家的理念与作品都给以深入阐述与评价,揭示出艺术家们如何彼此影响以及其作品所蕴涵的意义。关于时代文化和各位艺术家的详尽大事记,让本书的历史情境视野更加清晰。从用色、视觉隐喻到技法创新和传统的延续,本书对入选杰作从多重层面进行详尽分析与阐释,让读者对这些传世作的完整意义有深刻的了解。读者将惊叹于印度莫卧儿王朝细密画的精妙复杂,将为19世纪日本浮世绘的价值所震撼,将懂得修拉那幅非凡的杰作《大碗岛上的星期日下午》基于色彩理论背后的科学依据,将明白毕加索的《亚维农的少女》在当年为何会引起轰动。

自最古老的史前时期雕塑和洞穴画开始,人类便求诸艺术以记录自己的创作冲动。今天,我们绘画、印刷和雕塑的欲望比以往任何时候都更强烈,这种内心的愿望在继续揭示我们是谁、我们如何生活。如果你爱好并希望更好地理解艺术,翻阅此书将是你的不二选择。

画家生涯 豆瓣

Painter's practice : how artists lived and worked in traditional China

7.8 (12 个评分)

作者:

[美国] 高居翰

译者:

杨贤宗

/

马琳

…

生活·读书·新知三联书店

2012

- 1

本书为“高居翰作品系列”第五种,也是中译本的首次面世,主题讨论中国古代画家,尤其是元、明、清晚期画家的工作与生活。高居翰在这本书中,试图打破文人画家“寄情笔墨、自书胸臆、不食人间烟火”的神话,从实际的社会生活层面,考察了不同阶层画家的状态,他们如何将作品作为社交的礼物与应酬,如何通过卖画来养家糊口,如何苦于画债繁多而草草了事或雇佣助手,而对赞助人、收藏家和顾主来说,他们如何从画家手中取得作品,他们的希冀和要求对画家创作能起多少权重,他们如何判断获得是一张应酬之作还是一幅真正有艺术价值的作品……总之,在出自文人之手的主流撰述之外,高居翰通过搜集大量信笺、笔记、题跋等容易被忽视的材料,向读者展开了一幅自宋末以后,随着商业繁荣、社会中对绘画需求增加,画家们在不同层面谋生与创作的生动场景,使我们更充分地了解和考虑到一幅作品创作的原初情境,从而重新调整对艺术风格、品评标准的看法,读来令人读来耳目一新,是同类书市场中难得而重要的学术普及读物。

文艺复兴 豆瓣

作者:

[英] E·H·贡布里希

中国美术学院出版社

2008

- 3

《文艺复兴:西方艺术的伟大时代》主要内容为:作为艺术赞助人的早期梅迪奇家族、水与空气中运动的形式、寻找解开莱奥纳尔多奥秘的钥匙等。在这卷由我的中国挚友汇编的文集中,各篇论文皆以在西方文明的发展中起过关键性作用的文化艺术运动即著名的“文艺复兴”为题。那场运动主要发源于意大利佛罗伦萨城,时为公元十四至十五世纪,亦即所谓的“中世纪”末期。当时,欧洲的大部分地区处于封建制度之下,政权掌握在帝王手中;他们分封土地,作为对贵族成员服役的奖赏。然而,意大利诸城在很大程度上抵制了这些统治者的干预,力求独立。这样,帝王的拥护者吉伯林派跟其对手教皇派的斗争便构成了佛罗伦萨早期历史的主要内容。不过,他们最终达成了和解,以使富商可以跨越阿尔卑斯山南北,横渡重洋,经营贸易。

当代艺术的主题 豆瓣

作者:

简·罗伯森

江苏凤凰美术出版社

2011

- 7

简·罗伯森等著的这本《当代艺术的主题:1980年以后的视觉艺术》

,聚焦于过去30年间反复出现的七大重要主题:身份、身体、时间、场所

、语言、科学与精神性。第一章提供了对该阶段世界当代艺术的一个简明

的概括,分析了五种关键性的变化(新媒介的兴起、对多样性的日益关注

、全球化、理论的影响以及与日常视觉文化的互动)如何导致了艺术世界

边界的急剧拓展。接下来的七章,每一章都介绍了各个主题;提供了对该

主题的历史影响的纵览;详尽地分析了当代艺术家们是如何在具体的作品

里对该主题作出回应和表现的;最后是两位在其作品里广泛探索过该主题

的当代艺术家的档案。

《当代艺术的主题》第二版分析了来自各种不同种族、文化和地理背

景的艺术家(包括将近20位中国当代艺术家)的大量材料、技法、理论观

点和风格方法。在时间上,它正好构成了影响深远的H·H·阿纳森的《西

方现代艺术史》和《西方现代艺术史:80年代》的一个姐妹篇,从而将现

当代艺术史的研究推进到真正的当下。

,聚焦于过去30年间反复出现的七大重要主题:身份、身体、时间、场所

、语言、科学与精神性。第一章提供了对该阶段世界当代艺术的一个简明

的概括,分析了五种关键性的变化(新媒介的兴起、对多样性的日益关注

、全球化、理论的影响以及与日常视觉文化的互动)如何导致了艺术世界

边界的急剧拓展。接下来的七章,每一章都介绍了各个主题;提供了对该

主题的历史影响的纵览;详尽地分析了当代艺术家们是如何在具体的作品

里对该主题作出回应和表现的;最后是两位在其作品里广泛探索过该主题

的当代艺术家的档案。

《当代艺术的主题》第二版分析了来自各种不同种族、文化和地理背

景的艺术家(包括将近20位中国当代艺术家)的大量材料、技法、理论观

点和风格方法。在时间上,它正好构成了影响深远的H·H·阿纳森的《西

方现代艺术史》和《西方现代艺术史:80年代》的一个姐妹篇,从而将现

当代艺术史的研究推进到真正的当下。

明代的图像与视觉性 豆瓣 谷歌图书

Pictures and Visuality in Early Modern China

作者:

[英] 柯律格

译者:

黄晓鹃

北京大学出版社

2011

- 9

其它标题:

明代的图像与视觉性

明代中国发展迅速,在经济领域出现前所未有的繁荣。得益于这种传统的早期消费社会的模式,奢侈品消费者的数量激增,随之而来的是艺术领域的迅速发展。

图像是该时期主要的奢侈消费品之一,图像不仅以独立的图像环路的形式存在,还出现在墙壁、书籍、印刷品、地图、陶瓷制品、漆盒、纺织品,甚至是华丽的衣裙上,这些艺术品最初只包含一些规则的图形或动植物,后来扩展到描绘自然景观、历史上的重要人物或者重要事件,以及与文学作品插图所构建出的世界密切相关的场景。

——————————————————————————

本书写作之时,英语国家的艺术史学界正热衷于“视觉文化”的讨论。其中至少有一部分是围绕以下问题,即有哪些物品或是哪一类图像,此前不被重视,而今却应纳入新近得到扩展的艺术史研究中去。因此,本书以“图绘”这一范畴来连接绘画作品和印刷作品以及诸如陶瓷或漆器这类物品上的图像,这可视为是对那场论争的一个贡献。

——柯律格

图像是该时期主要的奢侈消费品之一,图像不仅以独立的图像环路的形式存在,还出现在墙壁、书籍、印刷品、地图、陶瓷制品、漆盒、纺织品,甚至是华丽的衣裙上,这些艺术品最初只包含一些规则的图形或动植物,后来扩展到描绘自然景观、历史上的重要人物或者重要事件,以及与文学作品插图所构建出的世界密切相关的场景。

——————————————————————————

本书写作之时,英语国家的艺术史学界正热衷于“视觉文化”的讨论。其中至少有一部分是围绕以下问题,即有哪些物品或是哪一类图像,此前不被重视,而今却应纳入新近得到扩展的艺术史研究中去。因此,本书以“图绘”这一范畴来连接绘画作品和印刷作品以及诸如陶瓷或漆器这类物品上的图像,这可视为是对那场论争的一个贡献。

——柯律格

art21 (艺术在二十一世纪 第三季) (2005) 豆瓣

Art in the Twenty-First Century Season 3 所属 电视剧集: art21

导演:

Susan Sollins

/

Susan Dowling

演员:

Cai Guo-Qiang

/

Laylah Ali

…

"power": Cai Guo-Qiang / Laylah Ali / Ida Applebroog / Krzysztof Wodiczko

"memory": Mike Kelley / Josiah McElheny / Susan Rothenberg / Hiroshi Sugimoto

"structures": Roni Horn / Matthew Ritchie / Richard Tuttle / Fred Wilson

"play": Ellen Gallagher / Arturo Hererra / Oliver Herring / Jessica Stockholder

PBS's innovative series ART: 21 combines the sometimes incongruous media of television and art to explore the nature of creativity in the early-21st century. Hosted by a rotating roster of celebrity guests, the series travels the globe to document contemporary artists in their studios as they create works of visual art--from inspiration through execution to completion--for startlingly intimate portraits of the artistic process. Organized around themes of power, memory, structure, and play, this collection presents all four episodes of the series' third season

"memory": Mike Kelley / Josiah McElheny / Susan Rothenberg / Hiroshi Sugimoto

"structures": Roni Horn / Matthew Ritchie / Richard Tuttle / Fred Wilson

"play": Ellen Gallagher / Arturo Hererra / Oliver Herring / Jessica Stockholder

PBS's innovative series ART: 21 combines the sometimes incongruous media of television and art to explore the nature of creativity in the early-21st century. Hosted by a rotating roster of celebrity guests, the series travels the globe to document contemporary artists in their studios as they create works of visual art--from inspiration through execution to completion--for startlingly intimate portraits of the artistic process. Organized around themes of power, memory, structure, and play, this collection presents all four episodes of the series' third season

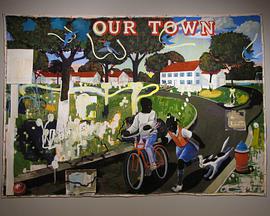

art21 (艺术在二十一世纪 第一季) (2001) 豆瓣

Art in the Twenty-First Century Season 1 所属 电视剧集: art21

导演:

Deborah Shaffer

/

凯瑟琳·塔特

演员:

Barry McGee

/

Margaret Kilgallen

…

Season one (2001):

Place - Richard Serra, Sally Mann, Margaret Kilgallen, Barry McGee, and Pepon Osorio.

Identity - Bruce Nauman, Kerry James Marshall, Maya Lin, and Louise Bourgeois.

Spirituality - Ann Hamilton, John Feodorov, Shahzia Sikander, and James Turrell.

Consumption - Michael Ray Charles, Matthew Barney, Andrea Zittel, and Mel Chin.

.

.

Season two (2003):

Stories - Featured Kara Walker, Kiki Smith, Do-Ho Suh, and Trenton Doyle Hancock.

Loss and Desire - Featured Collier Schorr, Gabriel Orozco, and Janine Antoni.

Humor - Featured Eleanor Antin, Raymond Pettibon, Elizabeth Murray, and Walton Ford.

Time - Featured Martin Puryear, Paul Pfeiffer, Vija Celmins, and Tim Hawkinson.

Place - Richard Serra, Sally Mann, Margaret Kilgallen, Barry McGee, and Pepon Osorio.

Identity - Bruce Nauman, Kerry James Marshall, Maya Lin, and Louise Bourgeois.

Spirituality - Ann Hamilton, John Feodorov, Shahzia Sikander, and James Turrell.

Consumption - Michael Ray Charles, Matthew Barney, Andrea Zittel, and Mel Chin.

.

.

Season two (2003):

Stories - Featured Kara Walker, Kiki Smith, Do-Ho Suh, and Trenton Doyle Hancock.

Loss and Desire - Featured Collier Schorr, Gabriel Orozco, and Janine Antoni.

Humor - Featured Eleanor Antin, Raymond Pettibon, Elizabeth Murray, and Walton Ford.

Time - Featured Martin Puryear, Paul Pfeiffer, Vija Celmins, and Tim Hawkinson.

西方艺术事典 豆瓣

作者:

詹姆斯·霍尔

译者:

迟轲

江苏教育出版社

2005

- 5

《西方艺术事典》具有以下特点:工具性——近1200个条目,讲述西方绘画艺术主题和象征形象按照汉语拼音顺序编排,附有英汉条目对照表和索引,便于查阅行文中条目相互引介,各条目于独立之中又相互融通,内容严谨且浑然一体语言简明生动,以最少的语言传递最丰富的信息。

专业性——独辟蹊径,着眼于西方艺术主题及其来源,揭示画面中的故事理解和欣赏西方绘画艺术的内涵,提高审美趣味目前为止国内出版的惟一一部阐释西方艺术主题和象征形象的词典。

通俗性——文明与艺术交互印证,艺术主题来源于古希腊罗马的神话传说和《圣经》等宗教典籍,而艺术作品又使后者具有了永恒的生命力不仅为艺术专业人士案头必备,也可供文学爱好者和业余艺术爱好者阅读。

欣赏性——一改以图示文、文主图辅的传统艺术辞书编排之法,以图片之数量、选择、质量和大小,来加强图片的欣赏性,还艺术辞书以真正艺术性。800余幅美术名作插图,对大部分词条进行直观的图文对照体察不同艺术家对同一主题的不同理解和表现瞬间与永恒的辩证——每一幅作品都是瞬间的情感展现,而正缘于这瞬间美的激荡,艺术作品本身和古代文明都定格于永恒。

专业性——独辟蹊径,着眼于西方艺术主题及其来源,揭示画面中的故事理解和欣赏西方绘画艺术的内涵,提高审美趣味目前为止国内出版的惟一一部阐释西方艺术主题和象征形象的词典。

通俗性——文明与艺术交互印证,艺术主题来源于古希腊罗马的神话传说和《圣经》等宗教典籍,而艺术作品又使后者具有了永恒的生命力不仅为艺术专业人士案头必备,也可供文学爱好者和业余艺术爱好者阅读。

欣赏性——一改以图示文、文主图辅的传统艺术辞书编排之法,以图片之数量、选择、质量和大小,来加强图片的欣赏性,还艺术辞书以真正艺术性。800余幅美术名作插图,对大部分词条进行直观的图文对照体察不同艺术家对同一主题的不同理解和表现瞬间与永恒的辩证——每一幅作品都是瞬间的情感展现,而正缘于这瞬间美的激荡,艺术作品本身和古代文明都定格于永恒。

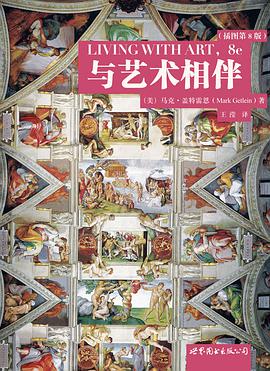

与艺术相伴 豆瓣

Living with Art

8.0 (7 个评分)

作者:

[美] 马克·盖特雷恩

译者:

王滢

世界图书出版公司

2011

- 8

本书为美国最畅销的艺术基础概论教材,自1985年第一版以来,不断再版,赢得过包括纽约图书展最佳设计和制作奖项在内的多项大奖,深受艺术院校师生的欢迎。

全书主要分为两大部分。第一部分讨论了艺术的主题和目的,介绍了构成艺术品的艺术元素,进而分门别类地讲解了二维艺术形式(素描、绘画、版画、摄影机和计算机艺术、平面设计)和三维艺术形式(雕塑和装置、手工艺品、建筑);第二部分则按照年代顺序,简要生动地描述了世界艺术历史的发展,有力地表明了人类在走过的漫长岁月中艺术进取精神的连续性。这种史论结合的写法,综合了艺术理论与艺术史两种教材的优点,使读者在学习艺术理论时有丰富的例证具化抽象概念,反过来又能站在理论高度俯察艺术的历史进程,加深对人类艺术行为本身的理解。

全书配有从世界各个文化和历史时期精心挑选的艺术品图片近700幅, 有助于读者直观的理解艺术。其中,理论部分提及的大部分图片,将以缩图的形式在艺术史部分中重现,这种“相关作品”专栏的设置,把全书的两大部分有机结合起来,方便读者达到最好的学习效果。

全书主要分为两大部分。第一部分讨论了艺术的主题和目的,介绍了构成艺术品的艺术元素,进而分门别类地讲解了二维艺术形式(素描、绘画、版画、摄影机和计算机艺术、平面设计)和三维艺术形式(雕塑和装置、手工艺品、建筑);第二部分则按照年代顺序,简要生动地描述了世界艺术历史的发展,有力地表明了人类在走过的漫长岁月中艺术进取精神的连续性。这种史论结合的写法,综合了艺术理论与艺术史两种教材的优点,使读者在学习艺术理论时有丰富的例证具化抽象概念,反过来又能站在理论高度俯察艺术的历史进程,加深对人类艺术行为本身的理解。

全书配有从世界各个文化和历史时期精心挑选的艺术品图片近700幅, 有助于读者直观的理解艺术。其中,理论部分提及的大部分图片,将以缩图的形式在艺术史部分中重现,这种“相关作品”专栏的设置,把全书的两大部分有机结合起来,方便读者达到最好的学习效果。