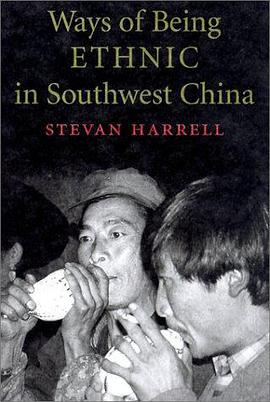

"This book is primarily about the peoples of Liangshan and Panzhihua. However, it also has quite a bit to say about ethnic relations in the People's Republic, about ethnology, and about the nature of the Chinese state and its future." - Colin Mackerras, Griffith University, Queensland, Australia

Drawing on extensive fieldwork conducted in the 1980s and 1990s in southern Sichuan, this pathbreaking study examines the nature of ethnic consciousness and ethnic relations among local communities, focusing on the Nuosu (classified as Yi by the Chinese government), Prmi, Naze, and Han. It argues that even within the same regional social system, ethnic identity is formulated, perceived, and promoted differently by different communities at different times. The heart of the book consists of detailed case studies of three Nuosu village communities, along with studies of Prmi and Naze communities, smaller groups such as the Yala and Nasu, and Han Chinese who live in minority areas. These are followed by a synthesis that compares different configurations of ethnic identity in different communities and discusses the implications of these examples for our understanding of ethnicity and for the near future of China. This lively description and analysis of the region's complex ethnic identities and relationships constitutes an original and important contribution to the study of ethnic identity. Ways of Being Ethnic in Southwest China will be of interest to social scientists concerned with issues of ethnicity and state-building. Stevan Harrell is professor of anthropology at the University of Washington and curator of Asian ethnology at the Burke Museum of Natural History and Culture.