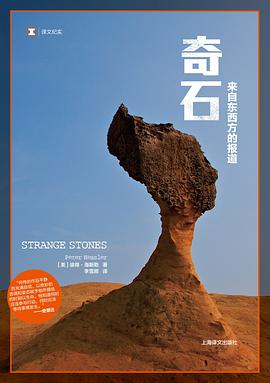

與何偉《尋路中國》、歐逸文《野心時代》並駕齊驅,

梅英東繼《消失的老北京》,再次挖掘不同面向的「非主流」中國。

歷史令人啼笑皆非的中斷、曲解和循環,

會讓這塊土地的人失憶並失根嗎?

自然的循環、農作的循環,

已經被國家扶植的私人企業以發展之名打斷了嗎?

東北,這塊土地上的故事,無疑是一部今日中國的縮影!

滿洲(東北),似乎是一塊沒有歷史、沒有未來、與我們無關的土地。隨著作家梅英東的足跡,這塊土地的味道、歷史記憶、各色人物和正在發生的故事,撲面而來,栩栩如生。

本書以位於吉林省的「大荒地村」開場,這裡的農民原本按照二十四節氣耕作,如今被一家政府資助的私人企業以發展之名招攬契作。農民被胡錦濤親自視察並期許的「東北第一村」之名所吸引,也被企業傳單上所塑造的美好生活蠱惑,而放棄了黑土地的傳統生活方式……

大荒地村的未來會如何?傳統生活方式,在人為推行現代化契作的過程中是否將消失殆盡?堅持不加入契作、遵循節氣而耕種的三舅,最終會被發展主義犧牲掉嗎?這不只是大荒地村的問題,更反應出中國農村因應現代化所面臨的巨大不確定性。

以大荒地村為起點,梅英東穿梭、行旅於東北(滿洲),探尋被遮蔽、扭曲的歷史及當地人的歷史記憶。這片土地,到處充滿了女真人(滿人)、俄羅斯人和日本人的廢墟和遺址,可是都被改頭換面:溥儀的滿洲國皇宮被稱為「偽皇宮」;溥儀作為「歷史的殘渣」和「被改造好的公民」而葬在革命公墓,但中國改革後,他的骨灰卻被移到私人的皇家陵園,變成招攬生意的廣告;在俄滿邊境,葬有二戰蘇軍槍殺的數千名日本農民之地,如今搖身變成中日友好園林……作者感慨道:「過去四百年裡,或許沒有其他地方像滿洲一樣,能對中國產生如此巨大的影響。然而它的滿洲內涵,如今卻消失不見,或者以愛國主義教育基地的形態被抽離置換。」

這就是梅英東筆下的東北,從滿洲到東北,它複雜斑駁的歷史似乎是一種循環,和按二十四節氣而生活、遵循著自然循環的傳統農作一樣,達成某種暗合,彼此呼應。另一方面,現代發展的路徑則充滿了巨大的實驗性質、無畏的想像和不確定,白山黑水的傳統生活方式瀕臨消亡……歷史、自然、農事、人物,循環與中斷,變與不變的不確定,此刻的滿洲(東北),正是一部今日中國的縮影。

作者簡介:梅英東(Michael Meyer)

美國旅行作家,畢業於加州大學柏克萊分校,現在美國匹茲堡大學和香港大學教授「非虛構寫作」。1995年,他作為美國和平團志工來到中國四川內江,1997年之後在北京生活了十年。

文章曾多次在《紐約時報》、《時代週刊》、《金融時報》、《體育畫報》、《洛杉磯時報》、《華爾街日報》及其他報刊發表。並獲得多項寫作獎肯定,包括古根漢獎(Guggenheim)、紐約市公共圖書館獎 (New York Public Library)、懷亭獎(Whiting)、洛克菲勒獎(Rockefeller Bellagio)、洛威爾湯瑪士獎(Lowell Thomas Award)等等。著有《消失的老北京》一書。

譯者簡介:吳潤璿

畢業於中國文化大學法文系、淡江大學歐洲研究所。譯有《空中堡壘:盟軍轟炸機》、《鷹擊長空:盟軍戰鬥機》、《被隱藏的中國:從新疆、西藏、雲南到滿洲的奇異旅程》、《帝國落日:大日本帝國的衰亡1936-1945》、《盲眼律師:在黑暗中國尋找光明的維權鬥士》等書。

名人推薦

梅英東喚起昔日書寫中國農村生活和大地的偉大文學傳統。他遍尋遼闊東北農民生活的軌跡,以及轉換至農企的不確定性,其內容豐富又深沉的程度,就如同這片傳說中的大地。

──何偉(Peter Hessler),《尋路中國》、《消失中的江城》、《甲骨文》作者

梅英東在章節之間不斷轉換,既審視廣闊的歷史背景,也關注自己在大荒地村的日常生活。他讓形形色色的本地人來主導敘事,嫻熟地捕捉中國口語的風情。

──《紐約時報》(The New York Times)

梅英東置身於正在迅速消失,且外邦人事實上永遠難以看清的中國農村文化之內。他以熱情、幽默與永不滿足的好奇心,將中國農村文化帶入至現實生活之中。是我讀過書寫中國的書籍中,最不尋常也最令人滿意的作品之一。

──亞當.霍許柴爾德(Adam Hochschild),《利奥波國王的亡靈》(King Leopold's Ghost,暫譯)與《終結一切戰爭》(To End All Wars,暫譯)作者