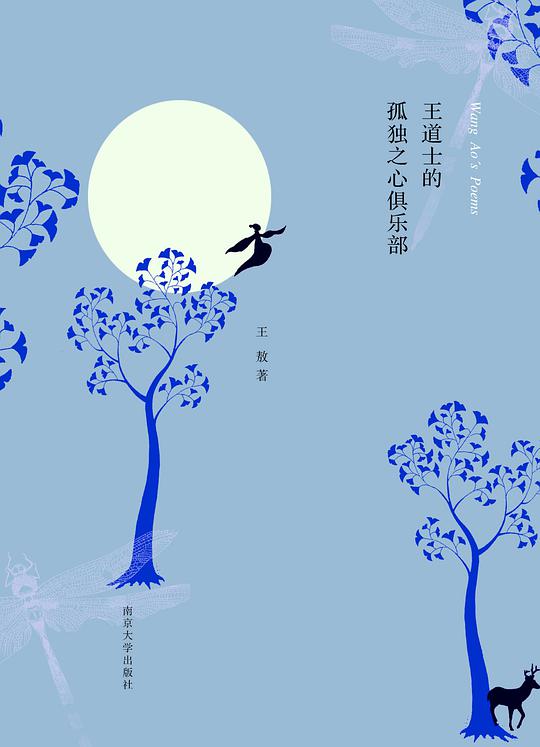

王道士的孤独之心俱乐部 豆瓣

8.4 (5 个评分)

作者:

王敖

南京大学出版社

2013

- 8

王敖的诗极具方法论及形上学的魅力,他写的是一种新型的元诗。很可能,或者更大胆地说,他将开一代新诗风。——柏桦

王敖有一种强大的气场,他能够像列子御风而行一样,骑着他桀骜的诗歌语言在心智的纹理与宇宙的寂寥之间疾速穿越,尽管他已拥有越来越多的模仿者,他的节奏、修辞、语气都是 绝对不可复制的,因为在他每一个细小的形式褶皱里,都会迸发出以光年为单位的激情和欢愉。——胡续冬

对于普通读者或诗人同行,王敖的诗歌一样有着很高的壁垒:没有强大的语言感受力和诗歌领悟力很难完全欣赏它们。他是当代中国少数几位能够将语言的诗歌能量培植到自由分裂的高浓度临界点的诗人之一。他在作品中呈现的复杂的诗歌创造力来自纯属个人的天赋的才华和天性的骄傲。——清平

王敖了解理论对写作的授权,他的一些作品,写出了受非个人化原则限制的我这个年纪的人不敢想象的东西。他的另一部分诗歌,如《回乡偶书》,框架阔远,细部体现谅解的力度,能够冷静地荡气回肠。——肖开愚

王敖的诗品属于诗人家族中的天才类型。在当代诗歌的写作图谱上,许多同代人遵从的是从朦胧诗到第三代诗再到90年代诗歌及至21世纪诗歌这样的路径,而王敖的写作则从一开始就显示了强大的审美殊异性。他的创造力几乎搅乱了人们对当代诗歌写作的秩序的辨认。最可贵的是,他凭借一己的力量,独自为当代诗歌引出了一个新的源头和传统。这新的源头,这新的传统,既回应了当代诗人对古典诗歌、特别是古典想象力的深透的领悟,也兼顾到了诗歌写作的当代性。他在诗歌上显示出来的优异,是来自汉语的神秘的回报。

——安高诗歌奖授奖辞

王敖有一种强大的气场,他能够像列子御风而行一样,骑着他桀骜的诗歌语言在心智的纹理与宇宙的寂寥之间疾速穿越,尽管他已拥有越来越多的模仿者,他的节奏、修辞、语气都是 绝对不可复制的,因为在他每一个细小的形式褶皱里,都会迸发出以光年为单位的激情和欢愉。——胡续冬

对于普通读者或诗人同行,王敖的诗歌一样有着很高的壁垒:没有强大的语言感受力和诗歌领悟力很难完全欣赏它们。他是当代中国少数几位能够将语言的诗歌能量培植到自由分裂的高浓度临界点的诗人之一。他在作品中呈现的复杂的诗歌创造力来自纯属个人的天赋的才华和天性的骄傲。——清平

王敖了解理论对写作的授权,他的一些作品,写出了受非个人化原则限制的我这个年纪的人不敢想象的东西。他的另一部分诗歌,如《回乡偶书》,框架阔远,细部体现谅解的力度,能够冷静地荡气回肠。——肖开愚

王敖的诗品属于诗人家族中的天才类型。在当代诗歌的写作图谱上,许多同代人遵从的是从朦胧诗到第三代诗再到90年代诗歌及至21世纪诗歌这样的路径,而王敖的写作则从一开始就显示了强大的审美殊异性。他的创造力几乎搅乱了人们对当代诗歌写作的秩序的辨认。最可贵的是,他凭借一己的力量,独自为当代诗歌引出了一个新的源头和传统。这新的源头,这新的传统,既回应了当代诗人对古典诗歌、特别是古典想象力的深透的领悟,也兼顾到了诗歌写作的当代性。他在诗歌上显示出来的优异,是来自汉语的神秘的回报。

——安高诗歌奖授奖辞