伊朗

我在伊朗长大 豆瓣 Goodreads

Persepolis

9.2 (33 个评分)

作者:

玛赞·莎塔碧

译者:

马爱农

/

左涛

生活·读书·新知三联书店

2017

- 2

本书内容是作者从10岁到24岁,即1980年至1994年间的生活记录。这期间,伊朗在伊斯兰革命之后建立了伊朗伊斯兰共和国,随后与邻国伊拉克打了八年战争,大量戴着天堂钥匙的年轻男孩被送到战场上。作者在1984年14岁时离开伊朗求学奥地利,此时两伊战争正酣。1988年作者回到伊朗,在一度消沉之后,通过国家考试进入大学,1994年毕业后再次离开伊朗。本书虽是作者十四年间的个人成长史或者说是私人生活小史,但透过一个儿童、以及一个离开祖国四年后又重回伊朗并在那里度过四年大学时光的年轻女孩的眼睛来观察伊朗,对于了解伊朗这个政教合一的意识形态国家还是别有一番启示。

一只狼在放哨 豆瓣

8.2 (67 个评分)

作者:

[伊朗] 阿巴斯·基阿鲁斯达米

/

[伊朗] 阿巴斯·基亚罗斯塔米

译者:

黄灿然

中信出版集团

2017

- 7

阿巴斯不仅是一位备受瞩目电影导演,他的电影被称为“诗意电影”,因为阿巴斯的另外一个身份是一位风格独特的诗人。事实上,他的诗歌写作比其他的艺术行为在时间上要早得多,并受到了广泛的关注。这本诗集收录了阿巴斯的500余首诗歌,其诗作传统来自于古老的波斯诗歌传统,特点上呈现出哲 学和冥思的特征。他的诗歌可以说是短小精悍的典型,阿巴斯从不写冗长的诗歌,每一首诗歌也没有一个确定的标题。但是始终充满了拥有独特观察之眼的诗人对于世界特有的专注凝视和细致观察。他的那些简短、迅疾、跳跃但目光细致的诗句,让我们重新审视身边的事物和景象,领悟日常世界的诗意本质。

小鞋子 (1997) 维基数据 Eggplant.place TMDB IMDb 豆瓣

بچه های آسمان

9.0 (713 个评分)

导演:

马基德·马基迪

演员:

默罕默德·阿米尔·纳吉

/

法拉赫阿米尔·哈什米安

…

其它标题:

천국의 아이들

/

運動靴と赤い金魚

…

家境贫寒的男孩Ali(Amir Farrokh Hashemian)帮妹妹Zahra(Bahare Seddiqi)取修补好的鞋子时,不慎将鞋子弄丢,为了不被父(Mohammad Amir Naji)、母(Fereshte Sarabandi )责罚,他央求Zahra暂时保密,说两人可以替换着穿他的鞋子上学,并答应一定会帮她买双新鞋子。Ali原本指望用他和父亲进城打工挣的钱帮Zahra买双新鞋,父亲的意外受伤打消了他的美梦。看到全市长跑比赛季军的奖品是一双运动鞋时,Ali决定参加比赛,但是他错过了报名日期。几经哀求,老师(Dariush Mokhtari )破例让实力出众的Ali参加了比赛。比赛场上,Ali不断提醒自己,一定要得第三名!

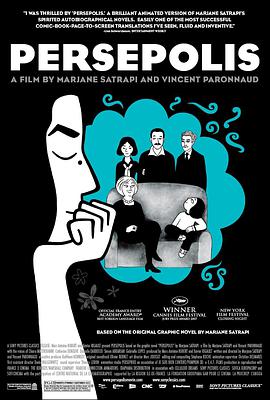

我在伊朗长大 (2007) TMDB 豆瓣 IMDb 维基数据

Persepolis

8.6 (720 个评分)

导演:

文森特·帕兰德

/

玛嘉·莎塔琵

演员:

齐雅拉·马斯楚安尼

/

达尼埃尔·达里约

…

其它标题:

Persepolis

/

茉莉人生(台)

…

电影改编自伊朗女插画家Marjane Satrapi的同名漫画,以自传的形式讲述了自己的成长经历,反映了伊朗的社会变迁。

1979年之后,伊朗发起了伊斯兰教革命,社会动荡不安,革命的失败更使伊朗失去民主的希望,日渐保守,人民苦不堪言。九岁的Marjane早熟、敏感,她聪明地瞒过官方爪牙,迷上了西方朋克乐队和流行音乐,沉浸在自己的世界。

两伊战争爆发之后,伊朗的生活更加艰难,Marjane渐渐长大,越来越大胆的行为让父母担心不已,她14岁那年,被父母送到了奥地利上学。

在奥地利,Marjane身为一个伊朗人,不得不面对别人的歧视和自卑的情绪。当她终于克服了心理障碍,赢得大家认可的时候,爱情的伤痛和对家乡的思念,却使她决定回到父母身边。

此时的伊朗,依然经历着战火的洗礼,宗教对妇女生活的限制越发严苛,Marjane开始怀疑自己是否应该在这个充满专制的国度继续生活下去。

1979年之后,伊朗发起了伊斯兰教革命,社会动荡不安,革命的失败更使伊朗失去民主的希望,日渐保守,人民苦不堪言。九岁的Marjane早熟、敏感,她聪明地瞒过官方爪牙,迷上了西方朋克乐队和流行音乐,沉浸在自己的世界。

两伊战争爆发之后,伊朗的生活更加艰难,Marjane渐渐长大,越来越大胆的行为让父母担心不已,她14岁那年,被父母送到了奥地利上学。

在奥地利,Marjane身为一个伊朗人,不得不面对别人的歧视和自卑的情绪。当她终于克服了心理障碍,赢得大家认可的时候,爱情的伤痛和对家乡的思念,却使她决定回到父母身边。

此时的伊朗,依然经历着战火的洗礼,宗教对妇女生活的限制越发严苛,Marjane开始怀疑自己是否应该在这个充满专制的国度继续生活下去。