钢琴

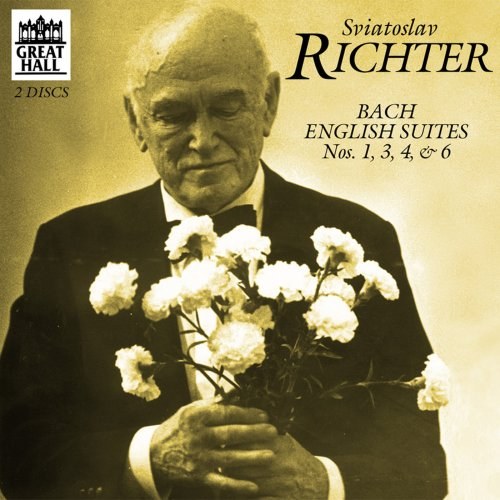

巴赫-四套英国组曲 / 里赫特的1991年莫斯科现场录音 豆瓣

8.8 (10 个评分)

李希特 Sviatoslav Teofilovich Richter

类型:

古典

发布日期 2004年9月14日

出版发行:

Delos Records

J.S.巴赫的《英国组曲》,6首,BWV806-811,作曲年代大约在克膝时期(1717-1723年)之间,特别可能是1722年之前。其标题并非巴赫所定,目前就其标题来源有3种说法:

1.认为这是因为巴赫在这套组曲中选用了把前奏曲列入组曲的英国形式。

2.因为亨德尔在英国1702年所作的《A大调组曲》与巴赫的《A大调第一号组曲》同一调性,类型也相似。

3.巴赫在《第一号前奏曲》中使用的主题与普赛尔(Henry Purcell)的托卡它的吉格舞曲主题雷同。

4.据J.C.巴赫的记载,这套组曲乃应英国人所约而作。

这套组曲的6首分别为:第一号A大调,BWV806,共包括6曲:1.前奏曲,托卡塔风格的小序曲后是严谨的模仿对位。2.阿勒曼舞曲。3.库朗舞曲1和2及两个变奏。4.萨拉班德舞曲,巴赫后来把此曲中的旋律用于《圣诞清唱剧》中的《摇篮曲》。5.布列舞曲,二声部,模仿对位。6.吉格舞曲,二声部。第二号A小调,BWV807,共包括6曲:1.前奏曲,意大利协奏曲合奏与主奏两部分的交替表现。2.阿勒曼舞曲。3.库朗舞曲。4.萨拉班德舞曲1和2。5.布列舞曲1和2,1是二声部,2是三声部。6.吉格舞曲,快速,模仿对位。第三号G小调,BWV808,共包括6曲:1.前奏曲,第二号的协奏曲样式。2.阿勒曼舞曲,对位型。3.库朗舞曲。4.萨拉班德舞曲和变奏。5.嘉禾舞曲1和2,嘉禾2类似风笛舞曲。6.吉格舞曲,使用赋格技法。第四号F大调,BWV809,共包括6曲:1.前奏曲,协奏曲样式,有不少赋格的运用。2.阿勒曼舞曲,多样性节奏,亦运用对位技法。3.库朗舞曲,对位方式。4.萨拉班德舞曲。5.小步舞曲1和2。6.吉格舞曲。第五号E小调,BWV810,共包括6曲:1.前奏曲,以三声部赋格开头,风格上近似意大利协奏曲。2.阿勒曼舞曲,二声部的对位技法。3.库朗舞曲。4.萨拉班德舞曲。5.巴瑟比埃舞曲1和2,1是回旋曲形式,2是E大调。6.吉格舞曲。第六号D小调,BWV811,共包括6曲: 1.前奏曲。2.阿勒曼舞曲,以对位法结合有两个主题。3.库朗舞曲。4.萨拉班德舞曲和变奏,具有和声形态的管风琴风格。5.嘉禾舞曲1和2,1是D小调,2是明朗的D大调。6.吉格舞曲,托卡塔型。

里赫特(Sviatoslav Richter,1915-1997)晚年留下了相当多的巴赫录音,仅仅1991年的英国组曲就留下了13个录音,本专辑是1991年5月20日在莫斯科柴可夫斯基音乐厅的纪念涅高兹音乐会上留下的现场录音,包含了1,3,4,6号英国组曲

1.认为这是因为巴赫在这套组曲中选用了把前奏曲列入组曲的英国形式。

2.因为亨德尔在英国1702年所作的《A大调组曲》与巴赫的《A大调第一号组曲》同一调性,类型也相似。

3.巴赫在《第一号前奏曲》中使用的主题与普赛尔(Henry Purcell)的托卡它的吉格舞曲主题雷同。

4.据J.C.巴赫的记载,这套组曲乃应英国人所约而作。

这套组曲的6首分别为:第一号A大调,BWV806,共包括6曲:1.前奏曲,托卡塔风格的小序曲后是严谨的模仿对位。2.阿勒曼舞曲。3.库朗舞曲1和2及两个变奏。4.萨拉班德舞曲,巴赫后来把此曲中的旋律用于《圣诞清唱剧》中的《摇篮曲》。5.布列舞曲,二声部,模仿对位。6.吉格舞曲,二声部。第二号A小调,BWV807,共包括6曲:1.前奏曲,意大利协奏曲合奏与主奏两部分的交替表现。2.阿勒曼舞曲。3.库朗舞曲。4.萨拉班德舞曲1和2。5.布列舞曲1和2,1是二声部,2是三声部。6.吉格舞曲,快速,模仿对位。第三号G小调,BWV808,共包括6曲:1.前奏曲,第二号的协奏曲样式。2.阿勒曼舞曲,对位型。3.库朗舞曲。4.萨拉班德舞曲和变奏。5.嘉禾舞曲1和2,嘉禾2类似风笛舞曲。6.吉格舞曲,使用赋格技法。第四号F大调,BWV809,共包括6曲:1.前奏曲,协奏曲样式,有不少赋格的运用。2.阿勒曼舞曲,多样性节奏,亦运用对位技法。3.库朗舞曲,对位方式。4.萨拉班德舞曲。5.小步舞曲1和2。6.吉格舞曲。第五号E小调,BWV810,共包括6曲:1.前奏曲,以三声部赋格开头,风格上近似意大利协奏曲。2.阿勒曼舞曲,二声部的对位技法。3.库朗舞曲。4.萨拉班德舞曲。5.巴瑟比埃舞曲1和2,1是回旋曲形式,2是E大调。6.吉格舞曲。第六号D小调,BWV811,共包括6曲: 1.前奏曲。2.阿勒曼舞曲,以对位法结合有两个主题。3.库朗舞曲。4.萨拉班德舞曲和变奏,具有和声形态的管风琴风格。5.嘉禾舞曲1和2,1是D小调,2是明朗的D大调。6.吉格舞曲,托卡塔型。

里赫特(Sviatoslav Richter,1915-1997)晚年留下了相当多的巴赫录音,仅仅1991年的英国组曲就留下了13个录音,本专辑是1991年5月20日在莫斯科柴可夫斯基音乐厅的纪念涅高兹音乐会上留下的现场录音,包含了1,3,4,6号英国组曲

京 豆瓣

8.6 (25 个评分)

Pacific Moon

类型:

轻音乐

发布日期 2002年1月1日

出版发行:

Pacific Moon [Alleg]

Nostalgic, poignant, and graceful

Five Japanese composer/pianists pay homage to Japan's millennial capital, Kyoto. The pentatonic scale was used to create these beautiful piano melodies, and the quiet resonance of the music will lead you on a stroll through the ancient city, on a path traveled long ago by our forefathers.

To enhance your enjoyment of the music, incense sticks are included in the spine of the CD jewel case.

Five Japanese composer/pianists pay homage to Japan's millennial capital, Kyoto. The pentatonic scale was used to create these beautiful piano melodies, and the quiet resonance of the music will lead you on a stroll through the ancient city, on a path traveled long ago by our forefathers.

To enhance your enjoyment of the music, incense sticks are included in the spine of the CD jewel case.

雅 豆瓣

8.1 (16 个评分)

渡边雅二

类型:

轻音乐

发布日期 2006年1月1日

出版发行:

Pacific Moon

“雅”难道不是日本人自古以来就持有的感觉吗?凝视着传统中的美丽与芬芳,交融于日本的美丽风景之中,然后用钢琴SOLO的形式表现出来。越是在追求高速的现代,就越应该借着“幽雅”的音乐回到那悠久的过去,去感受那温情雅致的时光。我是带着这样的心情创作了这些曲子的。

——渡边雅二

雅 - Courtly elegance

主要是想表现日本人由传统继承而来的美丽与馨香。同“浮华”不同的“幽雅”,不正是日本从古培养,并延续至今的传统吗?

春光璀璨 - Shower of spring sunlight

春天是我最喜欢的季节。从慵懒的冬天醒来,沐浴在璀璨的阳光只中,大自然生机勃勃,满是新鲜的色彩。我用这首曲子来表现那时满心欢喜的感觉。

风之手枕 - Hand pillow by the wind

阳光穿过树林洒在小路上,温和的风沙沙地抚摩着我的脸颊。风忽然驻我耳旁唱起了那童年的歌谣。

——渡边雅二

雅 - Courtly elegance

主要是想表现日本人由传统继承而来的美丽与馨香。同“浮华”不同的“幽雅”,不正是日本从古培养,并延续至今的传统吗?

春光璀璨 - Shower of spring sunlight

春天是我最喜欢的季节。从慵懒的冬天醒来,沐浴在璀璨的阳光只中,大自然生机勃勃,满是新鲜的色彩。我用这首曲子来表现那时满心欢喜的感觉。

风之手枕 - Hand pillow by the wind

阳光穿过树林洒在小路上,温和的风沙沙地抚摩着我的脸颊。风忽然驻我耳旁唱起了那童年的歌谣。

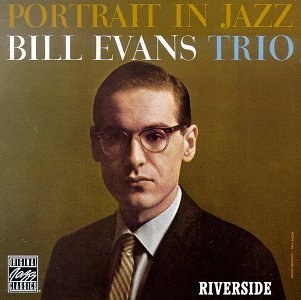

Portrait in Jazz 豆瓣

9.4 (56 个评分)

Bill Evans Trio

类型:

爵士

发布日期 1959年12月28日

出版发行:

Riverside

William John Evans was an American jazz pianist and composer who mostly played in trios. His use of impressionist harmony, inventive interpretation of traditional jazz repertoire, block chords, and trademark rhythmically independent, "singing" melodic lines continues to influence jazz pianists today.

Arrau Heritage - Debussy 豆瓣

Claudio Arrau

类型:

古典

发布日期 2003年4月1日

出版发行:

PHILIPS

第一张是ARRAU于1979年的录音。

第二张是ARRAU于1980年的录音。

第三张是ARRAU于1991年的录音。

第二张是ARRAU于1980年的录音。

第三张是ARRAU于1991年的录音。

The Melody At Night, With You 豆瓣

9.1 (71 个评分)

Keith Jarrett

类型:

爵士

发布日期 1999年1月1日

出版发行:

Ecm Records

科隆音乐会 豆瓣 Spotify Discogs

9.6 (99 个评分)

Keith Jarrett

类型:

Jazz

发布日期 1975年11月30日

出版发行:

Oper Köln

/

ECM Records GmbH

…

六十年代掘起了一批出色的爵土乐演奏家,Keith Jarrett就是其中最为重要的人物,一位有代表性的钢琴家。Keith Jarrett的音乐生涯经历了多个阶段。他获得巨大的国际荣誉则主要归功于他的系列独奏音乐会。在这些引入瞩目的音乐会上,他显示出杰出的即兴演奏才能。他在音乐会上的演奏完全是即兴的杰作,毫无事先的准备或者计划。在表演独奏的同时,他曾经不止一次地领导四重奏和五重奏乐队,演出古典音乐。

加雷特三岁时就开始演奏钢琴,在他只有七岁时他就举办了自己的独奏音乐会。毫无疑问他是一位早熟的音乐家,当他还是一位中学生的时候他就成为了—位职业音乐家,在1962年时,他在伯克利学习,其后他就开始和自己的三重奏组在波士顿地区演出;1965年他来到了纽约,当时著名的鼓手相乐队指挥Art Blakey的“爵士信使”乐队正在这里,他同这个分队合作了四个月,后来他加人了非常流行的查理·劳埃德四重奏组(1966年到1969年)并跟随这支乐队在世界各地巡回演出,这些演出为他增加了个人的荣誉。他开始偶尔在演奏钢琴之外,演奏高音萨克斯管,这种情况在整个七十年代一直持续着。

1969年到1971年期间,加雷特和Miles Davis的融合派爵士乐乐队在一起。他演奏管风琴和电子键盘,在第一年中Chick Corea也在乐队中。在离开戴维斯的乐队之后,加雷特宣告自己将永久性地告别键盘音乐。他在1967年到1969年期间为沃尔泰克唱片公司以及在1971年为亚特兰蒂克唱片公司作为指挥录制了唱片。但是从1971年11月起,他开始为ECM唱片公司广泛录音,除此之外他在1970年还曾经为ABC唱片公司和推动力唱片公司录制了一些曲子。这种合作一直持续到九十年代的今天。

七十年代,加雷特曾经领导过两支出色的乐队。从1972年开始,加雷特开始举办他著名的系列即兴演奏音乐会,结果出现了一大批流行的唱片如《独奏音乐会》,《科思音乐会》,《太阳熊音乐会》。八十年代,加雷持录制古典音乐的机会和录制爵士乐的机会同样多。但是从九十年代起,他似乎重新找到了爵士乐的灵感,他的录制的唱片中更多的是广泛录制的他的经典的标准三重奏爵土乐作品,这支著名的三重奏组合的成员包括加里·皮科克和Jack DeJohnette。

在最初的音乐经历中,加雷特受到Bill Evans的影响最大。从七十年代初开始,加雷特逐渐摆脱了前辈大师风格的束缚,形成了自己的原创风格。他在音乐中更多的增加了有自己特色的东西,以及更多个人感受,个人风格开始逐渐超过了传统风格,成为他音乐中的主流。进入九十年代后,加雷特仍然孜孜不倦,探索着音乐的真知。

活跃年份:1960_1990

主要音乐风格:ost-Bop or Mainstream Jazz

相关工作 :钢琴

加雷特三岁时就开始演奏钢琴,在他只有七岁时他就举办了自己的独奏音乐会。毫无疑问他是一位早熟的音乐家,当他还是一位中学生的时候他就成为了—位职业音乐家,在1962年时,他在伯克利学习,其后他就开始和自己的三重奏组在波士顿地区演出;1965年他来到了纽约,当时著名的鼓手相乐队指挥Art Blakey的“爵士信使”乐队正在这里,他同这个分队合作了四个月,后来他加人了非常流行的查理·劳埃德四重奏组(1966年到1969年)并跟随这支乐队在世界各地巡回演出,这些演出为他增加了个人的荣誉。他开始偶尔在演奏钢琴之外,演奏高音萨克斯管,这种情况在整个七十年代一直持续着。

1969年到1971年期间,加雷特和Miles Davis的融合派爵士乐乐队在一起。他演奏管风琴和电子键盘,在第一年中Chick Corea也在乐队中。在离开戴维斯的乐队之后,加雷特宣告自己将永久性地告别键盘音乐。他在1967年到1969年期间为沃尔泰克唱片公司以及在1971年为亚特兰蒂克唱片公司作为指挥录制了唱片。但是从1971年11月起,他开始为ECM唱片公司广泛录音,除此之外他在1970年还曾经为ABC唱片公司和推动力唱片公司录制了一些曲子。这种合作一直持续到九十年代的今天。

七十年代,加雷特曾经领导过两支出色的乐队。从1972年开始,加雷特开始举办他著名的系列即兴演奏音乐会,结果出现了一大批流行的唱片如《独奏音乐会》,《科思音乐会》,《太阳熊音乐会》。八十年代,加雷持录制古典音乐的机会和录制爵士乐的机会同样多。但是从九十年代起,他似乎重新找到了爵士乐的灵感,他的录制的唱片中更多的是广泛录制的他的经典的标准三重奏爵土乐作品,这支著名的三重奏组合的成员包括加里·皮科克和Jack DeJohnette。

在最初的音乐经历中,加雷特受到Bill Evans的影响最大。从七十年代初开始,加雷特逐渐摆脱了前辈大师风格的束缚,形成了自己的原创风格。他在音乐中更多的增加了有自己特色的东西,以及更多个人感受,个人风格开始逐渐超过了传统风格,成为他音乐中的主流。进入九十年代后,加雷特仍然孜孜不倦,探索着音乐的真知。

活跃年份:1960_1990

主要音乐风格:ost-Bop or Mainstream Jazz

相关工作 :钢琴

古尔德:意大利曲集 豆瓣

9.8 (17 个评分)

Glenn Gould

/

Bach

类型:

古典

发布日期 2002年9月3日

出版发行:

Sony

【专辑介绍】

J. S. 巴赫的《意大利协奏曲》,F大调,BWV971,作于1734年,与《法国组曲》合为一集,于1735年作为《古钢琴曲集》第二卷出版,此曲原标题为《按照意大利趣味的协奏曲》(Concerto nach Italienischem Gusto)。在巴赫的时代,意大利 音乐发展之快,对整个欧洲影响极大,巴赫从青年时代起就研究意大利音乐,他采用维瓦尔第的协奏曲形态,尝试在大键琴上表达合奏与主奏的效果。这首作品是为大键琴而创作的,巴赫为二层键盘指定了详细的力度记号,充分展示丰富的合奏效果与富于阴影效果的独奏之间的对比和和声效果。这首作品的一般演奏时间只有15分钟左右,共包括3个乐章:1.速度未予指定,大约是稍快的快板,活泼的主题以合奏方式表现,随后是合奏与独奏的交替表现,最后主题又以合奏方式表现。2.行板,转为D小调,右手旋律模仿小提琴主奏的抒情调,左手始终是数字低音的音型。3.急板,又转回F大调,回旋曲风格,交互配置合奏与主奏,形成复杂而丰富的协奏效果。

【专辑曲目】

Johann Sebastian Bach

01. Concerto In D Minor After Alessandro Marcello, BWV 974: I. Without Tempo Indication

02. Concerto In D Minor After Alessandro Marcello, BWV 974: II. Adagio

03. Concerto In D Minor After Alessandro Marcello, BWV 974: III. Presto

04. Fugue In B Minor On A Theme By Tomaso Albinoni, BWV 951

05. Fugue In A Major On A Theme By Tomaso Albinoni, BWV 950

Domenico Scarlatti

06. Sonata In D Major, K. 430 (L.463): Non presto ma a tempo di ballo

07. Sonata In D Minor, K. 9 (L. 413): Allegro

08. Sonata In G Major, K. 13 (L. 486): Presto

Carl Philipp Emanuel Bach

09. Sonata In A Minor 'Wurttembergische Sonate': I. Moderato

10. Sonata In A Minor 'Wurttembergische Sonate': II. Andante

11. Sonata In A Minor 'Wurttembergische Sonate': III. Allegro assai

12. 'Aria variata alla maniera italiana' In A Minor, BWV 989

Johann Sebastian Bach

13. 'Italian Concerto' In F Major, BWV 971: I. Without Tempo Indication

14. 'Italian Concerto' In F Major, BWV 971: II. Andante

15. 'Italian Concerto' In F Major, BWV 971: III. Presto

16. Chromatic Fantasy In D Minor, BWV 903

17. Fantasy In G Minor, BWV 917

18. Fantasy In C Minor, BWV 919

19. Fantasy (And Fugue) In C Minor, BWV 906

J. S. 巴赫的《意大利协奏曲》,F大调,BWV971,作于1734年,与《法国组曲》合为一集,于1735年作为《古钢琴曲集》第二卷出版,此曲原标题为《按照意大利趣味的协奏曲》(Concerto nach Italienischem Gusto)。在巴赫的时代,意大利 音乐发展之快,对整个欧洲影响极大,巴赫从青年时代起就研究意大利音乐,他采用维瓦尔第的协奏曲形态,尝试在大键琴上表达合奏与主奏的效果。这首作品是为大键琴而创作的,巴赫为二层键盘指定了详细的力度记号,充分展示丰富的合奏效果与富于阴影效果的独奏之间的对比和和声效果。这首作品的一般演奏时间只有15分钟左右,共包括3个乐章:1.速度未予指定,大约是稍快的快板,活泼的主题以合奏方式表现,随后是合奏与独奏的交替表现,最后主题又以合奏方式表现。2.行板,转为D小调,右手旋律模仿小提琴主奏的抒情调,左手始终是数字低音的音型。3.急板,又转回F大调,回旋曲风格,交互配置合奏与主奏,形成复杂而丰富的协奏效果。

【专辑曲目】

Johann Sebastian Bach

01. Concerto In D Minor After Alessandro Marcello, BWV 974: I. Without Tempo Indication

02. Concerto In D Minor After Alessandro Marcello, BWV 974: II. Adagio

03. Concerto In D Minor After Alessandro Marcello, BWV 974: III. Presto

04. Fugue In B Minor On A Theme By Tomaso Albinoni, BWV 951

05. Fugue In A Major On A Theme By Tomaso Albinoni, BWV 950

Domenico Scarlatti

06. Sonata In D Major, K. 430 (L.463): Non presto ma a tempo di ballo

07. Sonata In D Minor, K. 9 (L. 413): Allegro

08. Sonata In G Major, K. 13 (L. 486): Presto

Carl Philipp Emanuel Bach

09. Sonata In A Minor 'Wurttembergische Sonate': I. Moderato

10. Sonata In A Minor 'Wurttembergische Sonate': II. Andante

11. Sonata In A Minor 'Wurttembergische Sonate': III. Allegro assai

12. 'Aria variata alla maniera italiana' In A Minor, BWV 989

Johann Sebastian Bach

13. 'Italian Concerto' In F Major, BWV 971: I. Without Tempo Indication

14. 'Italian Concerto' In F Major, BWV 971: II. Andante

15. 'Italian Concerto' In F Major, BWV 971: III. Presto

16. Chromatic Fantasy In D Minor, BWV 903

17. Fantasy In G Minor, BWV 917

18. Fantasy In C Minor, BWV 919

19. Fantasy (And Fugue) In C Minor, BWV 906

Bach: Three Keyboard Concertos - No.3 in D major; No.5 in F minor; No.7 in G minor 豆瓣

10.0 (10 个评分)

Glenn Gould

类型:

古典

发布日期 1967年1月1日

出版发行:

COLUMBIA

melody/summer 豆瓣

8.7 (53 个评分)

the tumbled sea

类型:

轻音乐

发布日期 2009年5月5日

出版发行:

Futurerecordings

专辑名称:《Melody/Summer》

艺 术 家:The Tumbled Sea

音乐类型:Ambient/ Alternative

唱片公司:Self Release

发行日期:2009年

专辑语言:英语

资源整理:北岸

相关介绍:

《Melody / Summer 旋律/夏日》是来自美国马萨诸塞州波士顿的 The Tumbled Sea 下跌的海 的第二张专辑,网上有人评价说“Silence is also a Sound”,即沉默也是一种声音。专辑定位是Ambient(氛围)、Dark-ambient(黑暗氛围)、Post-rock(后摇滚)、Piano(钢琴)、Minimal(简约)。氛围的确是有,黑暗倒是不见得,简约确实很到位。不同于一般的清爽专辑的表达方式,可是夏天的味道却愈加深刻。然后多些其它元素,还好,并不显繁杂,宛如夜来香。不要怀疑曲名,确实就是这样子的,偶尔给夏天编目也不错,夏日一曲夏日二曲,还不按顺序穿插着来,因为这个夏季会不一般。

艺 术 家:The Tumbled Sea

音乐类型:Ambient/ Alternative

唱片公司:Self Release

发行日期:2009年

专辑语言:英语

资源整理:北岸

相关介绍:

《Melody / Summer 旋律/夏日》是来自美国马萨诸塞州波士顿的 The Tumbled Sea 下跌的海 的第二张专辑,网上有人评价说“Silence is also a Sound”,即沉默也是一种声音。专辑定位是Ambient(氛围)、Dark-ambient(黑暗氛围)、Post-rock(后摇滚)、Piano(钢琴)、Minimal(简约)。氛围的确是有,黑暗倒是不见得,简约确实很到位。不同于一般的清爽专辑的表达方式,可是夏天的味道却愈加深刻。然后多些其它元素,还好,并不显繁杂,宛如夜来香。不要怀疑曲名,确实就是这样子的,偶尔给夏天编目也不错,夏日一曲夏日二曲,还不按顺序穿插着来,因为这个夏季会不一般。

Found Songs 豆瓣 Spotify

9.2 (118 个评分)

Ólafur Arnalds

类型:

流行

发布日期 2009年8月31日

出版发行:

2009 Erased Tapes Records Ltd.

/

2009 Erased Tapes Records Ltd.

Myspace:

月光边境 豆瓣

9.0 (27 个评分)

林海

类型:

轻音乐

发布日期 2001年1月1日

出版发行:

风潮唱片

制作人 : 林海

制作群 : 作曲、编曲:林海

sequencing:林海

钢琴:林海

弦乐:亚洲爱乐乐团

★本专辑荣获2002年金曲奖「最佳流行音乐演奏专辑奖」★

新世纪治疗系音乐 真情流露陪伴心灵

林海用『心』谱写 12首最感人的新世纪钢琴音乐

这个世界有太多的虚伪和包袱,需要一点清新和单纯。

习惯压抑的灵魂,需要一点自由。

〈月光边境〉是一张让人完全释放情绪的心灵专辑。清新的钢琴,彩绘一个没有过度污染的空间,卸下面具,你可以尽情感动,尽情的宣泄,尽情的疗伤。再,重回那个曾经失落的心灵天堂!

两 岸最受瞩目钢琴才子的林海,乐评人说他是个右手东方、左手西方的天才音乐家;「有着肖邦的气质,以及德布西的慵懒与优雅」;「具有George Winston亲和而强烈的旋律性,及Keith Jarrett丰富而充满想象的思考性。」二十岁从全国竞赛中脱颖而出,代表中国参加美国范.克莱本(VAN CLIBURN)钢琴大赛,成为有史以来首位入围准决赛的中国人。92年,从中央音乐学院毕业。林海游艺于古典、New Age、现代、爵士多风格之间,琴音流露出干净、空灵、温暖、恬静、自然的况味。

制作群 : 作曲、编曲:林海

sequencing:林海

钢琴:林海

弦乐:亚洲爱乐乐团

★本专辑荣获2002年金曲奖「最佳流行音乐演奏专辑奖」★

新世纪治疗系音乐 真情流露陪伴心灵

林海用『心』谱写 12首最感人的新世纪钢琴音乐

这个世界有太多的虚伪和包袱,需要一点清新和单纯。

习惯压抑的灵魂,需要一点自由。

〈月光边境〉是一张让人完全释放情绪的心灵专辑。清新的钢琴,彩绘一个没有过度污染的空间,卸下面具,你可以尽情感动,尽情的宣泄,尽情的疗伤。再,重回那个曾经失落的心灵天堂!

两 岸最受瞩目钢琴才子的林海,乐评人说他是个右手东方、左手西方的天才音乐家;「有着肖邦的气质,以及德布西的慵懒与优雅」;「具有George Winston亲和而强烈的旋律性,及Keith Jarrett丰富而充满想象的思考性。」二十岁从全国竞赛中脱颖而出,代表中国参加美国范.克莱本(VAN CLIBURN)钢琴大赛,成为有史以来首位入围准决赛的中国人。92年,从中央音乐学院毕业。林海游艺于古典、New Age、现代、爵士多风格之间,琴音流露出干净、空灵、温暖、恬静、自然的况味。

夜的钢琴曲 Demo集 豆瓣

8.8 (47 个评分)

石进

类型:

轻音乐

发布日期 2009年6月6日

出版发行:

石进(未出版)

一架钢琴,一个人的夜,于是,诞生了《夜的钢琴曲》……

记录生活的方式有多种,有人用文字,有人用摄影,有人用述说,而我,选择用音乐;每个人方式不一样,但却都有着共同的愿望,失去的日子,我们都需要回忆……

多少个夜里,凌晨两点,这些简单的旋律,不断萦绕盘旋,让我无法入眠。想把它们一一记录,用音符去诠释那些曾经走过的日子……

记录生活的方式有多种,有人用文字,有人用摄影,有人用述说,而我,选择用音乐;每个人方式不一样,但却都有着共同的愿望,失去的日子,我们都需要回忆……

多少个夜里,凌晨两点,这些简单的旋律,不断萦绕盘旋,让我无法入眠。想把它们一一记录,用音符去诠释那些曾经走过的日子……

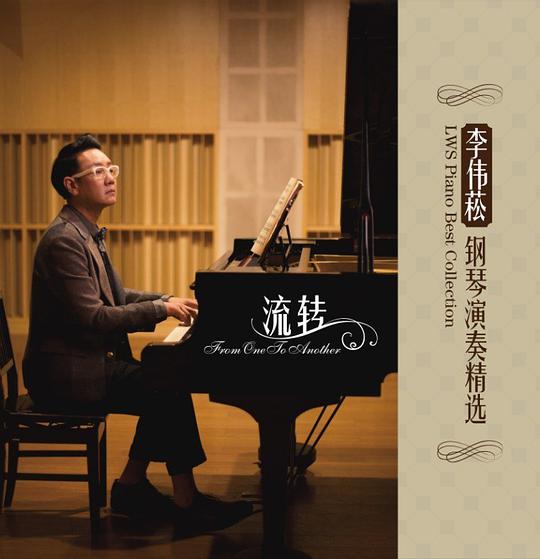

流转 - 李伟菘钢琴演奏精选 豆瓣

李伟菘

类型:

流行

发布日期 2013年9月28日

出版发行:

伟思娱乐

这些作品每一首都是钢琴陪伴着我将它们“生”下来

而后它们被很多别具一格的声音诠释延展

接着被你们听见 把我们一一打动

这一次他们回到我的身边 回到我的指尖 回到我的黑白键中

谢谢每一个即将听见它们重生的你们

能和我一起经历一起分享这份缱绻的流转 —— 李伟菘

回味经典 正品收藏

内赠限量版镀金复古钢琴书签

而后它们被很多别具一格的声音诠释延展

接着被你们听见 把我们一一打动

这一次他们回到我的身边 回到我的指尖 回到我的黑白键中

谢谢每一个即将听见它们重生的你们

能和我一起经历一起分享这份缱绻的流转 —— 李伟菘

回味经典 正品收藏

内赠限量版镀金复古钢琴书签

巴赫《戈德堡变奏曲》 / 格伦·古尔德1981年第二版录音 / 巴赫:《哥德堡变奏曲》(1981年数字版) / 巴赫:《哥德堡变奏曲》(1981年数码录音版) 豆瓣

9.9 (155 个评分)

Glenn Gould

类型:

古典

发布日期 1993年3月8日

出版发行:

Glenn Gould Edition

巴赫在世的最后几年,主要花费时间在删改和完成先前的作品上面,但他仍继续写出新的作品。

《键盘练习曲集》第三卷出版之后,过了3年,第四卷在1742年也问世了,其实这是一套完整的作品。内容是咏叹调的三十首变奏曲,是巴赫为学生哥德堡(Goldberg)创作的乐曲。据说,俄罗斯驻德雷思顿大使冯·凯塞林男爵(Baron von Kaiseriling)因为晚上经常失眠,就让他的管风琴师哥德堡作一首催眠曲,用来在入睡前弹奏,哥德堡就向他教师巴赫求救,巴赫信手拈来,在短时间内,创作了这部作品。不过据英国传纪作家,蒂姆·道雷的《巴赫传》所述,这首曲子其实是凯塞林男爵直接委托巴赫写的,因与巴赫有师徒缘份的哥德堡每晚必须弹奏此曲而得名。这部作品堪称是“巴赫所有键盘作品中结构最简单、最扎实的作品,它气势磅礴、雄壮精美,经由技艺超群的大师巧妙演泽,将最严密的逻辑秩序和最自由的抒情表达融而为一,使人为之惊叹”。

加拿大钢琴家古尔德很好地把握了巴赫的精髓,用现代钢琴再现了这部原为大键琴写的作品的丰富内涵。古尔德成名后,第一张录制的唱片就是这首《哥德堡变奏曲》,当时的录音公司,即sony公司的前身哥伦比亚公司的职员问他,是不是换一首常见的,要知道在古尔德之前只有著名的波兰钢琴家兰多夫斯卡录过此曲,这样会不会太冒险。但年青的古尔德很有礼貌地固执了已见。就在它的唱片发行后,全世界爱乐者的心都被征服了,原先对巴赫音乐敬而远之的人,通过古尔德的诠释,开始读懂了巴赫严谨背后的美,许多人将其视为珍品。也许世界上唯一对这张唱片不满意的就是古尔德本人。在数码技术出来后,古尔德又重新录制了此首,且是他生平唯一的一次重录。原先自己用了20多年的斯坦威钢琴也变成了雅马哈钢琴,还是别人闲置在一边的旧钢琴。

谁也不清楚古尔德为什么重录这部作品。重录,某种意义上说就是对先前的否定,不过他的确公开否定了被公认为他里程碑的1955年录制版。“我无法与录制这张唱片的这个人的精神形成认同,就像这张唱片是一个别的什么人录制的与我无关。”确实,摆在我们面前的这张唱片,似乎没有先前演释的那种猛然攫住你的力量,但它更加严肃,更加柔情,更加具有声层的感染力……咏叹调主题沉静的深思,第15变奏中触键的变幻莫测,第25变奏中史诗般的距离感,所有这一切使这个1981的数码版,染上了一层超物然外的深刻宁静的气质。演奏时间也由原来的38分27秒放慢至51分15秒,特别是最后的咏叹调,他真的是在说,永别了,有种有意拖长的,令人揪心的口吻……

早先少数几个演奏过《哥德堡变奏曲》的钢琴家基本上都遵循老的传统。现在古尔德重又回到了早先的传统。但是这不是简单的回复,而是更高层次的扬弃。如作品以同一主题不断变奏的同度卡农、二度卡农、三度卡农直至九度卡农贯穿其中,互相之间安排性格不同的两个间播段进行对比,最后又回到“本体”——主题本身,这种既变化又统一,既和谐又对比,从一个本源出发,逐步发展,变形又回到本体,这一构想本身却具有更普遍、更广泛、更宏观的哲学内涵。正如黑格尔在《美学》中所说的,艺术在感性的面纱下揭示理念的发展,直到“看到更远的精神这一客观形式回转过来,把它扬弃,而后又返回自身”。

虽然,可以将古尔德1981年的版本,听成是他死前的永诀,如果仔细倾听,认真品味。我们发觉他的表情并没有过份的沉痛和悲哀,相反很宁静、深秋般的宁静。古尔德在巴赫的伟大音乐中,战胜了死亡,超越了自我,在生命最后时刻,似乎真正接受了上帝的福音。他知道自己已修成正果,成了名副其实的艺术圣徒。

他,从巴赫开始,以巴赫结束。

曲目介绍:

J. S. 巴赫的《哥德堡变奏曲》,BWV988,是巴赫著名的键盘作品,大约作于1741-1742年间。这部伟大的变奏曲原名叫做《有各种变奏的咏叹调》,1742年出版,此作为巴赫的学生哥德堡(Johan Theophil Goldberg)而作。哥德堡是侍奉当时驻在德累斯顿的俄国使臣凯瑟林(Hermann Karl Von Keyserlingk)伯爵的年轻演奏家。巴赫曾把他的《B小调弥撒》献给凯瑟林,因此而获得“宫廷音乐家”的封号。1741-1742年间,凯瑟林居住在莱比锡,让哥德堡师从巴赫,学习演奏技巧。伯爵患不眠症,失眠时就需哥德堡为其演奏,哥德堡以演奏需要,求巴赫帮助谱曲。巴赫当时作成这部变奏曲之后,凯瑟林送他一只装满100枚金路易的金杯以酬谢。

这是音乐史上规模最大,结构最恢宏,也是最伟大的变奏曲。这部变奏曲是为两层大键琴而作,巴赫在各段变奏里都指定了键盘的种类。变奏曲的形式,是以一个基本主题,引导出对比命题和对应(反对)命题,然后再探求演绎与对比的各种可能性。巴赫这部作品,以他1725年为安娜·玛格达琳娜而作的小曲集中的一首萨拉班德舞曲作为主题,发展成30段变奏。这30的数字,由3所支配,以3个成一组的变奏,以卡农的方式表达:一位齐声的卡农,二为二度卡农,三为三度卡农……此后达到第九个卡农后,第十变奏为四声部的赋格,之间不断出现创意曲、托卡它、咏叹调等各种形式。第一曾与第二层键盘交替。第十六变奏作为中心,速度分为前后两半,这种作曲技巧所构成的建筑结构之微妙,实在令人叹为观止!

这部作品共分32段,第一段以那首萨拉班德舞曲的主题开头,第32段是经过30段变奏后和缓地、平静地重新回到主题,不同的是第一段的简单主题经过30段变奏后,已变得异常丰富和复杂。

30段变奏分别是:

1.使用第一层键盘,二声部,前奏曲风格,拍子和调性与主题类同。

2.三声部,实用第一层键盘,上二声部暗示主题,低音不随基本旋律。

3.卡农,三声部,实用第一层键盘。

4.模仿前一变奏。

5.第一、第二层键盘交替表达。

6.第一层键盘的二度卡农。

7.第一、二层键盘交替表达,西西里舞曲风格。

8.使用第二层键盘,二声部,活泼的托卡它风格。

9.使用第一层键盘的三度卡农,三声部。

10.第一层键盘,四声部的小赋格。

11.使用第二层键盘的托卡它风格。

12.第一层键盘,四度卡农。

13.使用第二层键盘,抒情风格。

14.使用第二层键盘,活泼的前奏曲风格。

15.由原来一直的G大调转为G小调,第一层键盘,五度转位卡农,行板。

16.又变成G大调,前半部慢后半部快,序曲,把法国风格序曲的三段式改为两部:前半部为二声部前奏曲风格,行板;后半部为三声部小赋格,快板。

17.使用第二层键盘,二声部的托卡它风格。

18.使用第一层键盘的六度卡农。

19.使用第一层键盘,舞曲风格,三声部。

20.使用第二层键盘,具华丽的技巧。

21.七度卡农,部分使用半音阶。

22.托卡它风格,宁静的调子。

23.使用第二层键盘,模仿对位方式。

24.八度卡农,使用第一层键盘。

25.变成G小调,使用第二层键盘,浪漫的幻想曲性质,偏重于半音阶技法。

26.恢复G大调,前奏曲风格,慢拍和快拍子之间的旋律对比。

27.使用第二层键盘,九度卡农。

28.使用一贯的震音发挥华丽效果。

29.主调音乐样式,第一、第二层键盘交替。

30.使用第一键盘,标记是Quodlibet。Quodlibet是起源于中世纪的演唱方式,一种组合数首熟悉的民歌的乐曲。这里使用了17世纪意大利流行的民歌《被甘蓝和芜菁所追赶》和德国民歌《离开家已有许久》,使两者旋律以对位的方式互为缠绕。

《键盘练习曲集》第三卷出版之后,过了3年,第四卷在1742年也问世了,其实这是一套完整的作品。内容是咏叹调的三十首变奏曲,是巴赫为学生哥德堡(Goldberg)创作的乐曲。据说,俄罗斯驻德雷思顿大使冯·凯塞林男爵(Baron von Kaiseriling)因为晚上经常失眠,就让他的管风琴师哥德堡作一首催眠曲,用来在入睡前弹奏,哥德堡就向他教师巴赫求救,巴赫信手拈来,在短时间内,创作了这部作品。不过据英国传纪作家,蒂姆·道雷的《巴赫传》所述,这首曲子其实是凯塞林男爵直接委托巴赫写的,因与巴赫有师徒缘份的哥德堡每晚必须弹奏此曲而得名。这部作品堪称是“巴赫所有键盘作品中结构最简单、最扎实的作品,它气势磅礴、雄壮精美,经由技艺超群的大师巧妙演泽,将最严密的逻辑秩序和最自由的抒情表达融而为一,使人为之惊叹”。

加拿大钢琴家古尔德很好地把握了巴赫的精髓,用现代钢琴再现了这部原为大键琴写的作品的丰富内涵。古尔德成名后,第一张录制的唱片就是这首《哥德堡变奏曲》,当时的录音公司,即sony公司的前身哥伦比亚公司的职员问他,是不是换一首常见的,要知道在古尔德之前只有著名的波兰钢琴家兰多夫斯卡录过此曲,这样会不会太冒险。但年青的古尔德很有礼貌地固执了已见。就在它的唱片发行后,全世界爱乐者的心都被征服了,原先对巴赫音乐敬而远之的人,通过古尔德的诠释,开始读懂了巴赫严谨背后的美,许多人将其视为珍品。也许世界上唯一对这张唱片不满意的就是古尔德本人。在数码技术出来后,古尔德又重新录制了此首,且是他生平唯一的一次重录。原先自己用了20多年的斯坦威钢琴也变成了雅马哈钢琴,还是别人闲置在一边的旧钢琴。

谁也不清楚古尔德为什么重录这部作品。重录,某种意义上说就是对先前的否定,不过他的确公开否定了被公认为他里程碑的1955年录制版。“我无法与录制这张唱片的这个人的精神形成认同,就像这张唱片是一个别的什么人录制的与我无关。”确实,摆在我们面前的这张唱片,似乎没有先前演释的那种猛然攫住你的力量,但它更加严肃,更加柔情,更加具有声层的感染力……咏叹调主题沉静的深思,第15变奏中触键的变幻莫测,第25变奏中史诗般的距离感,所有这一切使这个1981的数码版,染上了一层超物然外的深刻宁静的气质。演奏时间也由原来的38分27秒放慢至51分15秒,特别是最后的咏叹调,他真的是在说,永别了,有种有意拖长的,令人揪心的口吻……

早先少数几个演奏过《哥德堡变奏曲》的钢琴家基本上都遵循老的传统。现在古尔德重又回到了早先的传统。但是这不是简单的回复,而是更高层次的扬弃。如作品以同一主题不断变奏的同度卡农、二度卡农、三度卡农直至九度卡农贯穿其中,互相之间安排性格不同的两个间播段进行对比,最后又回到“本体”——主题本身,这种既变化又统一,既和谐又对比,从一个本源出发,逐步发展,变形又回到本体,这一构想本身却具有更普遍、更广泛、更宏观的哲学内涵。正如黑格尔在《美学》中所说的,艺术在感性的面纱下揭示理念的发展,直到“看到更远的精神这一客观形式回转过来,把它扬弃,而后又返回自身”。

虽然,可以将古尔德1981年的版本,听成是他死前的永诀,如果仔细倾听,认真品味。我们发觉他的表情并没有过份的沉痛和悲哀,相反很宁静、深秋般的宁静。古尔德在巴赫的伟大音乐中,战胜了死亡,超越了自我,在生命最后时刻,似乎真正接受了上帝的福音。他知道自己已修成正果,成了名副其实的艺术圣徒。

他,从巴赫开始,以巴赫结束。

曲目介绍:

J. S. 巴赫的《哥德堡变奏曲》,BWV988,是巴赫著名的键盘作品,大约作于1741-1742年间。这部伟大的变奏曲原名叫做《有各种变奏的咏叹调》,1742年出版,此作为巴赫的学生哥德堡(Johan Theophil Goldberg)而作。哥德堡是侍奉当时驻在德累斯顿的俄国使臣凯瑟林(Hermann Karl Von Keyserlingk)伯爵的年轻演奏家。巴赫曾把他的《B小调弥撒》献给凯瑟林,因此而获得“宫廷音乐家”的封号。1741-1742年间,凯瑟林居住在莱比锡,让哥德堡师从巴赫,学习演奏技巧。伯爵患不眠症,失眠时就需哥德堡为其演奏,哥德堡以演奏需要,求巴赫帮助谱曲。巴赫当时作成这部变奏曲之后,凯瑟林送他一只装满100枚金路易的金杯以酬谢。

这是音乐史上规模最大,结构最恢宏,也是最伟大的变奏曲。这部变奏曲是为两层大键琴而作,巴赫在各段变奏里都指定了键盘的种类。变奏曲的形式,是以一个基本主题,引导出对比命题和对应(反对)命题,然后再探求演绎与对比的各种可能性。巴赫这部作品,以他1725年为安娜·玛格达琳娜而作的小曲集中的一首萨拉班德舞曲作为主题,发展成30段变奏。这30的数字,由3所支配,以3个成一组的变奏,以卡农的方式表达:一位齐声的卡农,二为二度卡农,三为三度卡农……此后达到第九个卡农后,第十变奏为四声部的赋格,之间不断出现创意曲、托卡它、咏叹调等各种形式。第一曾与第二层键盘交替。第十六变奏作为中心,速度分为前后两半,这种作曲技巧所构成的建筑结构之微妙,实在令人叹为观止!

这部作品共分32段,第一段以那首萨拉班德舞曲的主题开头,第32段是经过30段变奏后和缓地、平静地重新回到主题,不同的是第一段的简单主题经过30段变奏后,已变得异常丰富和复杂。

30段变奏分别是:

1.使用第一层键盘,二声部,前奏曲风格,拍子和调性与主题类同。

2.三声部,实用第一层键盘,上二声部暗示主题,低音不随基本旋律。

3.卡农,三声部,实用第一层键盘。

4.模仿前一变奏。

5.第一、第二层键盘交替表达。

6.第一层键盘的二度卡农。

7.第一、二层键盘交替表达,西西里舞曲风格。

8.使用第二层键盘,二声部,活泼的托卡它风格。

9.使用第一层键盘的三度卡农,三声部。

10.第一层键盘,四声部的小赋格。

11.使用第二层键盘的托卡它风格。

12.第一层键盘,四度卡农。

13.使用第二层键盘,抒情风格。

14.使用第二层键盘,活泼的前奏曲风格。

15.由原来一直的G大调转为G小调,第一层键盘,五度转位卡农,行板。

16.又变成G大调,前半部慢后半部快,序曲,把法国风格序曲的三段式改为两部:前半部为二声部前奏曲风格,行板;后半部为三声部小赋格,快板。

17.使用第二层键盘,二声部的托卡它风格。

18.使用第一层键盘的六度卡农。

19.使用第一层键盘,舞曲风格,三声部。

20.使用第二层键盘,具华丽的技巧。

21.七度卡农,部分使用半音阶。

22.托卡它风格,宁静的调子。

23.使用第二层键盘,模仿对位方式。

24.八度卡农,使用第一层键盘。

25.变成G小调,使用第二层键盘,浪漫的幻想曲性质,偏重于半音阶技法。

26.恢复G大调,前奏曲风格,慢拍和快拍子之间的旋律对比。

27.使用第二层键盘,九度卡农。

28.使用一贯的震音发挥华丽效果。

29.主调音乐样式,第一、第二层键盘交替。

30.使用第一键盘,标记是Quodlibet。Quodlibet是起源于中世纪的演唱方式,一种组合数首熟悉的民歌的乐曲。这里使用了17世纪意大利流行的民歌《被甘蓝和芜菁所追赶》和德国民歌《离开家已有许久》,使两者旋律以对位的方式互为缠绕。

Glenn Gould Edition - Bach: French Suites, Overture 豆瓣

9.7 (40 个评分)

Glenn Gould

类型:

古典

发布日期 1995年2月7日

出版发行:

Sony

组曲,是将可以独立又互有联系的几首乐曲组合为一个整体。那时的组曲通常由四种舞曲组成:

(1)阿列曼德舞曲,4/4拍子,多为沉稳的情绪。

(2)库兰特舞曲,活泼的3/4拍子。

(3)萨拉班德舞曲,也是3/4拍,但缓慢、凝重,常有悲哀的意味。

(4)吉格舞曲,是非常快的三拍子。除这四个基本部分外,还可加入加伏特舞曲(中速,4/4)、小步舞曲(典雅的3/4拍)、布列舞曲(快速的四拍子,总是从弱拍开始)。这些不同的节拍、速度、性格互为对比,但各组内的各曲,调性都是一致的。例如第一首是E大调,所有各曲则都用E大调。至于《法国组曲》为什么叫“法国”?据说是因为组合方式、音乐风格都有法国风格的影响。但本质上,还是德国音乐。凡是学过一段钢琴的,都弹过我们通常称为“小巴赫”的那本书,那里有几首就是选自《法国组曲》的,如第23首:这是第五首G大调《法国组曲》中的第4曲,《加伏特舞曲》。明快、优美而又典雅。乐曲综合了复调与和声两种手法。再如第24首《小步舞曲》,是第六首《法国组曲》中的第7曲。

这套法国组曲是巴赫为第二任妻子安娜而写,充满了温柔和甜蜜。这套法国组曲中,第四号是最意境美丽的,第五号是最脍炙人口的,第六号是最欢快的。以下是我从美丽元素中找到的一篇乐评,虽然我对其观点有保留,但觉得有助于欣赏这部作品。所以转过来:听Gould先生的“法国组曲”仿佛又一次体验了那时的生活,每次听的时候,他那清新而自由的风格都深沉地打动了我。我最喜欢的是第六首组曲,但放下我的喜好不提,大家都知道他是一个非常有才华的艺术家,非常的真诚,深深地了解自己在演奏什么,必须演奏到什么样的水平。他对巴赫作品的深切了解和掌握使得他在演奏时深深的溶入其中,这是你在其他人的演奏中很难找到的。Gould先生演奏的巴赫超过了所有的人,他的演奏随着旋律起伏,而旋律又随着乐章起伏,这就是为什么巴赫的作品在Gould先生手下显得那么自然,那么富有诗意。你可能会被被这些组曲不同的演奏方式所吸引,浪漫的、激情的、解析的,但Gould先生的演奏则会让你回味无穷……

(1)阿列曼德舞曲,4/4拍子,多为沉稳的情绪。

(2)库兰特舞曲,活泼的3/4拍子。

(3)萨拉班德舞曲,也是3/4拍,但缓慢、凝重,常有悲哀的意味。

(4)吉格舞曲,是非常快的三拍子。除这四个基本部分外,还可加入加伏特舞曲(中速,4/4)、小步舞曲(典雅的3/4拍)、布列舞曲(快速的四拍子,总是从弱拍开始)。这些不同的节拍、速度、性格互为对比,但各组内的各曲,调性都是一致的。例如第一首是E大调,所有各曲则都用E大调。至于《法国组曲》为什么叫“法国”?据说是因为组合方式、音乐风格都有法国风格的影响。但本质上,还是德国音乐。凡是学过一段钢琴的,都弹过我们通常称为“小巴赫”的那本书,那里有几首就是选自《法国组曲》的,如第23首:这是第五首G大调《法国组曲》中的第4曲,《加伏特舞曲》。明快、优美而又典雅。乐曲综合了复调与和声两种手法。再如第24首《小步舞曲》,是第六首《法国组曲》中的第7曲。

这套法国组曲是巴赫为第二任妻子安娜而写,充满了温柔和甜蜜。这套法国组曲中,第四号是最意境美丽的,第五号是最脍炙人口的,第六号是最欢快的。以下是我从美丽元素中找到的一篇乐评,虽然我对其观点有保留,但觉得有助于欣赏这部作品。所以转过来:听Gould先生的“法国组曲”仿佛又一次体验了那时的生活,每次听的时候,他那清新而自由的风格都深沉地打动了我。我最喜欢的是第六首组曲,但放下我的喜好不提,大家都知道他是一个非常有才华的艺术家,非常的真诚,深深地了解自己在演奏什么,必须演奏到什么样的水平。他对巴赫作品的深切了解和掌握使得他在演奏时深深的溶入其中,这是你在其他人的演奏中很难找到的。Gould先生演奏的巴赫超过了所有的人,他的演奏随着旋律起伏,而旋律又随着乐章起伏,这就是为什么巴赫的作品在Gould先生手下显得那么自然,那么富有诗意。你可能会被被这些组曲不同的演奏方式所吸引,浪漫的、激情的、解析的,但Gould先生的演奏则会让你回味无穷……

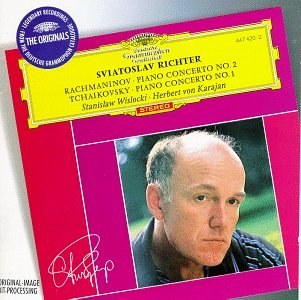

里赫特:拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲/柴可夫斯基第一钢琴协奏曲 豆瓣 Spotify

9.5 (69 个评分)

Sergey Rachmaninov

/

Pyotr Il'yich Tchaikovsky

…

类型:

古典

发布日期 1996年2月13日

出版发行:

Deutsche Grammophon

柴科夫斯基一共有三首钢琴协奏曲,当然就是属第一号最有名了。在这首钢琴中,作者深深情地、热情洋溢地表达了对生活的热爱与对光明的渴望,钢琴与乐队的协奏成功地实现习了真挚的感情抒发与强烈的、激动人心的交响化效果的高度和谐与协调,从而使产生极其巨大的音乐感染力。

1963年由卡拉杨指挥维也维交响乐团、闻名世界、脾气怪异的前苏联钢琴大师演奏钢琴的"大禾花"版被众多乐评称为无出其右。李希特+卡拉扬+维也纳爱乐,这样的组合,精彩绝对可期。

而拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲,可以算是20世纪音乐家创作的钢琴协奏曲中最受欢迎的。这一乐曲被公认为拉赫玛尼诺夫的“最高杰作”,广受世人的喜爱和欢迎。在所有俄罗斯作曲家所作的钢琴协奏曲中,本曲为首屈一指的名作。

里赫特的这一版本充满梦幻色彩,可以说是最接近拉氏原意的演绎,当然成为“拉二”的首选版本!

1963年由卡拉杨指挥维也维交响乐团、闻名世界、脾气怪异的前苏联钢琴大师演奏钢琴的"大禾花"版被众多乐评称为无出其右。李希特+卡拉扬+维也纳爱乐,这样的组合,精彩绝对可期。

而拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲,可以算是20世纪音乐家创作的钢琴协奏曲中最受欢迎的。这一乐曲被公认为拉赫玛尼诺夫的“最高杰作”,广受世人的喜爱和欢迎。在所有俄罗斯作曲家所作的钢琴协奏曲中,本曲为首屈一指的名作。

里赫特的这一版本充满梦幻色彩,可以说是最接近拉氏原意的演绎,当然成为“拉二”的首选版本!