电影

故事 豆瓣 Eggplant.place Goodreads

Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting

9.4 (45 个评分)

作者:

[美国] 罗伯特·麦基

译者:

周铁东

中国电影出版社

2001

- 8

《故事》不同于其他流行的讲述银幕剧作手法的专著,它所论及的是形式而不是公式。麦基以一百多部影片作为示例,向读者传授了一种银幕剧作的原理,它超越僵死的教条,发掘出名品佳作中那些使其卓越超群却又常常被人忽略的组成部分。麦基从基本概念入手——何谓节拍?场景?场景序列?幕高潮?影片高潮?——不仅精辟地阐释了标准的三幕戏剧结构的奥妙,而且还揭开了非典型结构——如两幕、七幕、甚至八幕影片——的神秘面纱,指出了每一种类型的局限性,强调了主题、背景和气氛的重要性,以及人物和人物塑造作为一对相对概念的重要性。

一次・图片和故事 豆瓣

Einmal:Bilder und Geschichten

8.6 (37 个评分)

作者:

[德国] 维姆·文德斯

译者:

崔峤

/

吕晋

广西师范大学出版社

2004

- 4

“有一次……”童话总是这么开头的。文德斯的这部图片日记简洁、优美,读起来犹如随意的抒情诗歌。二百多幅充满生命力和灵感的照片,四十多段以“一次”为题、富有韵感的文字,是文德斯在旅行、工作和日常生活中记录下的各种经历与随感,寻常或不寻常的;诸如500年历史的阿尔卑斯山农庄小屋、街头流浪儿、废弃的汽车影院……足迹遍及世界各地:欧洲、美国、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、俄罗斯……还有许多他与电影、艺术同行们,如黑泽明、戈达尔、马丁・斯科塞斯、大岛渚、滚石乐队等交往或偶遇的有趣故事。...

基耶斯洛夫斯基谈基耶斯洛夫斯基 豆瓣

8.6 (16 个评分)

作者:

(英)达纽西亚﹒斯多克 编

译者:

施丽华

/

王立非

文汇出版社

2003

- 7

1996年。克里斯托夫·基邪斯洛夫斯基英年早逝,电影界顿时失色。《十诫》、《维罗尼卡的双重生活》及《红》、《白》、《蓝》三部曲给基氏来了世界级电影人的美誉。基氏为人出奇低调,甚至对自己的工作和天赋也不太经意。不过书中这些坦诚、细致的访谈显示出他对电影的一种激情。正是这种激情,激励他度过了波兰在二战及战后那一段纷乱的岁月。

基氏致力于电影事业也映照出波兰重新寻找自我的斗争。随着)989年柏林墙的倒塌和东欧诸国变故,基耶斯洛夫斯基的重心也转向法国。辗转于波兰、法国期间,基氏创作了上个世纪90年代一些最重要的电影作品。

基氏致力于电影事业也映照出波兰重新寻找自我的斗争。随着)989年柏林墙的倒塌和东欧诸国变故,基耶斯洛夫斯基的重心也转向法国。辗转于波兰、法国期间,基氏创作了上个世纪90年代一些最重要的电影作品。

魔灯 豆瓣

8.5 (12 个评分)

作者:

[瑞典] 英格玛·伯格曼

译者:

刘森尧

广西师范大学出版社

2005

- 1

英格玛·伯格曼的这本自传,成书于他宣布息影后的1987年,既是对他一生的回顾,也是一扇通向他心灵秘密通道的门,为我们更好地了解他的作品提供了深层次的心理依据。

伯格曼在书中通过真诚的笔调叙述,让读者走进了属于他自己的秘密世界。伯格曼一生的经历:他的电影、他的影像、他的人生,这一切都源于孩堤时代的一套玩具:一盏魔灯。而这又正是本书的标题。

正如伯格曼自己的电影作品,这本书是现实、记忆和梦幻的组合,也是一个电影时代的记录,今天的伯格曼已名满天下,人们将永远记住他的名字,他的电影所记录的人类情感则会让一代又一代的人去回味、去思考。

伯格曼在书中通过真诚的笔调叙述,让读者走进了属于他自己的秘密世界。伯格曼一生的经历:他的电影、他的影像、他的人生,这一切都源于孩堤时代的一套玩具:一盏魔灯。而这又正是本书的标题。

正如伯格曼自己的电影作品,这本书是现实、记忆和梦幻的组合,也是一个电影时代的记录,今天的伯格曼已名满天下,人们将永远记住他的名字,他的电影所记录的人类情感则会让一代又一代的人去回味、去思考。

七部半 豆瓣

作者:

李宝强

中国电影出版社

2002

- 8

《七部半(塔尔科夫斯基的电影世界)》介绍了塔尔科夫斯基的生平、电影及他的创作思想和艺术追求。全书分成长、创新、求索、塔尔科夫斯基的电影思想和关于塔尔科夫斯基的电影评论四部分。

于是,自1994年我得到全俄电影学院所赠的纪念塔尔科夫斯基的珍贵小书《塔尔科夫斯基:开端与道路》之后,就试着译出了其中的《导演艺术讲义》。除了全俄电影学院1994年出版的《开端与道路》外,在我看到的资料中,还有1991年莫斯科艺术出版社出版的《塔尔科夫斯基的电影和他的世界》及图洛夫斯卡亚所著的《七部半,塔尔科夫斯基的电影》这两《七部半(塔尔科夫斯基的电影世界)》。书中较为全面准确地介绍和分析了塔尔科夫斯基的生平、电影及他的创作思想和艺术追求。因此我萌发了介绍塔尔科夫斯基的愿望,上述三《七部半(塔尔科夫斯基的电影世界)》是《七部半(塔尔科夫斯基的电影世界)》的主要资料来源。又承蒙中国电影出版社的大力支持,我的愿望才有了实现的可能。

在编译此书的过程中,我有幸受到了富澜先生执手的帮助,他学风严谨、知识渊博,使我受益匪浅。我深知像我这样从“文化断裂带”挣扎过来的人自身营养的先天不足和实现愿望的艰难,如果我能把老一辈辛勤耕耘的精神和扎实深厚的经验学习过来,就能不负先生的重望和教诲,实现自己的夙愿——和所有爱好塔尔科夫斯基的朋友们一起欣赏他的影片和认真思考他的艺术真谛。

于是,自1994年我得到全俄电影学院所赠的纪念塔尔科夫斯基的珍贵小书《塔尔科夫斯基:开端与道路》之后,就试着译出了其中的《导演艺术讲义》。除了全俄电影学院1994年出版的《开端与道路》外,在我看到的资料中,还有1991年莫斯科艺术出版社出版的《塔尔科夫斯基的电影和他的世界》及图洛夫斯卡亚所著的《七部半,塔尔科夫斯基的电影》这两《七部半(塔尔科夫斯基的电影世界)》。书中较为全面准确地介绍和分析了塔尔科夫斯基的生平、电影及他的创作思想和艺术追求。因此我萌发了介绍塔尔科夫斯基的愿望,上述三《七部半(塔尔科夫斯基的电影世界)》是《七部半(塔尔科夫斯基的电影世界)》的主要资料来源。又承蒙中国电影出版社的大力支持,我的愿望才有了实现的可能。

在编译此书的过程中,我有幸受到了富澜先生执手的帮助,他学风严谨、知识渊博,使我受益匪浅。我深知像我这样从“文化断裂带”挣扎过来的人自身营养的先天不足和实现愿望的艰难,如果我能把老一辈辛勤耕耘的精神和扎实深厚的经验学习过来,就能不负先生的重望和教诲,实现自己的夙愿——和所有爱好塔尔科夫斯基的朋友们一起欣赏他的影片和认真思考他的艺术真谛。

电影书写札记 豆瓣

8.8 (8 个评分)

作者:

[法] 罗贝尔·布烈松

译者:

谭家雄

/

徐昌明

生活·读书·新知三联书店

2001

- 9

《电影书写札记》是布烈松唯一的著作,是作者二十余年对“电影书写”进行的点点滴滴思考的集结。作者认为“电影书写”与时下的电影不同。电影是一种舞台剧的再现,抹杀了摄影机的独特性。而摄影机的精彩之处不在于复制舞台剧,而在于它严格捕捉到肉眼见不到而又为电影作者提供了极具潜力的组合要素,让电影作者可以通过各种影像及声音的组合,令镜头所捕捉的现实片从现实的层面转化为真的层次。所以,作者视演员为模特,他们的作用不是演活某个角色,而是让人们通过他们的不露痕迹的言行进入他们的内心存在状态,这远比实际的戏剧冲突更能感动人。与其说影像再现了某种现实,倒不如说它们激发了某种想像。因此看似平谈的影像在适当的组合下就会造出神奇。作者不困于电影题材,更揭示了其他创作活动。其反思由技进手道,阐述预知、等待、诱导、亲近等艺术,颇具电影伦理学之论。

希区柯克与特吕弗对话录 豆瓣

Hitchcock/Truffaut

8.9 (14 个评分)

作者:

[法] 弗朗索瓦·特吕弗

译者:

郑克鲁

上海人民出版社

2007

- 1

本书是法国电影导演弗朗索瓦·特吕弗与世界级悬念大师阿尔弗雷德·希区柯克就电影艺术问题进行的对话录。这是一本最具“挑战性”的书,它揭示了希区柯克这个易受攻击而又敏感的人的真正本质,也记录下了自默片时代起便活跃在影坛上的这位大电影艺术家行将消逝的艺术秘密。这场交谈进行了四年,希区柯克回答了特吕弗关于自己电影生涯的500个提问。特吕弗以俄狄浦斯求神示的方式向他发出询问,试图通过希区柯克的全部作品去搞清“希区柯克式电影语言”的独特架构——正是这种架构形成了他不可模仿的风格。

世界电影史(1960年以来)(上、下) 豆瓣

作者:

[联邦德国] 乌利希·格雷戈尔

译者:

郑再新 等

中国电影出版社

1987

红气球的旅行 豆瓣

8.8 (10 个评分)

作者:

朱天文

山东画报出版社

2009

- 11

《红气球的旅行:侯孝贤电影记录续编》内容简介:三年前,山东编了一厚本侯孝贤电影记录《最好的时光》,集电影小说、电影剧本、谈论电影的诸多文章(散佚各处不知他怎么搜集的),当时,台湾还没有这样一本集大成。

去年年初,台湾印刻出版社整理出版文集共九册,电影部分,我就依样画葫芦照抄他的创制,编了繁体字版的《最好的时光》。这回第一次,倒是简体版先有,然后繁体版跟进。这之后跟进的,好惭愧因此努力翻找抽屉毕竟也翻出一些古物,加上此间又拍了一部新片《红气球的旅行》,遂当做是对创制版的一个补充。

现在,本着天职(服务读者)行事的编辑,好像不这样做就对不起本份而非做不可的,看了台湾的补充版,便再出一书,就是这本《续编》。

新补充之物,见于第三部分“关于电影”。

去年年初,台湾印刻出版社整理出版文集共九册,电影部分,我就依样画葫芦照抄他的创制,编了繁体字版的《最好的时光》。这回第一次,倒是简体版先有,然后繁体版跟进。这之后跟进的,好惭愧因此努力翻找抽屉毕竟也翻出一些古物,加上此间又拍了一部新片《红气球的旅行》,遂当做是对创制版的一个补充。

现在,本着天职(服务读者)行事的编辑,好像不这样做就对不起本份而非做不可的,看了台湾的补充版,便再出一书,就是这本《续编》。

新补充之物,见于第三部分“关于电影”。

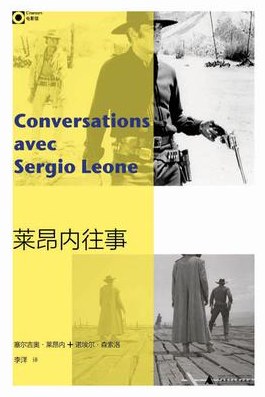

莱昂内往事 豆瓣

9.2 (13 个评分)

作者:

塞尔吉奥·莱昂内

/

诺埃尔·森索洛

译者:

李洋

广西师范大学出版社

2010

- 1

塞尔吉奥•莱昂内唯一自述生平和创作的记录

时间为塞尔吉奥•莱昂内的作品加冕。“镖客三部曲”(《荒野大镖客》《黄昏双镖客》《黄金三镖客》)转换传统西部片的母题和主旨,创立了“通心粉西部片”这一新类型;“美国三部曲”(《西部往事》《革命往事》《美国往事》)更以令人荡气回肠的史诗格局,尽现透视美国历史和梦想的辽阔胸襟。

莱昂内是一位善于叙述掌故的大师,本书试图通过本人之口,以高度的精确还原他的电影人生。十五年的友谊和心扉的敞开是这本书的基础,丰富生动的细节展现莱昂内经历、性格、爱好同创作之间的交融、互动,每每出人意表。

此外,从德•西卡到亨利•方达,从克林德•伊斯特伍德到恩尼奥•莫里康尼,莱昂内回顾了他与诸多人的合作经历,读者可以从他的独特视角见证1950年代到1980年代欧洲电影和美国类型片发展的历史。

时间为塞尔吉奥•莱昂内的作品加冕。“镖客三部曲”(《荒野大镖客》《黄昏双镖客》《黄金三镖客》)转换传统西部片的母题和主旨,创立了“通心粉西部片”这一新类型;“美国三部曲”(《西部往事》《革命往事》《美国往事》)更以令人荡气回肠的史诗格局,尽现透视美国历史和梦想的辽阔胸襟。

莱昂内是一位善于叙述掌故的大师,本书试图通过本人之口,以高度的精确还原他的电影人生。十五年的友谊和心扉的敞开是这本书的基础,丰富生动的细节展现莱昂内经历、性格、爱好同创作之间的交融、互动,每每出人意表。

此外,从德•西卡到亨利•方达,从克林德•伊斯特伍德到恩尼奥•莫里康尼,莱昂内回顾了他与诸多人的合作经历,读者可以从他的独特视角见证1950年代到1980年代欧洲电影和美国类型片发展的历史。

危险,切勿把头伸进来! 豆瓣

作者:

(西) 布努艾尔

/

(墨) 科利纳

…

译者:

何丹

2010

- 6

让-克洛德•卡里埃(Jean-Claude Carrière)曾说:“但凡电影记者都知道,要从布努艾尔的嘴里撬出几个字来是多么困难,而且,就这么几个字还往往是在嘲弄和打趣。”然而,何塞•德拉•科利纳和托马斯•佩雷斯•图伦特的这本对话录却推翻了这一论断。该书涉及布努艾尔从《一条安达鲁狗》到《欲望的隐晦目的》的所有作品。布努艾尔在对话中坦承了自己的叛逆和对写作的畏惧。但是,他同自己塑造出来的大多数电影人物一样喜欢自我矛盾,因此到最后也不忘添上一句:如果不搞电影,他倒也挺愿意当个作家。