书法

中国书法史(两汉卷) 豆瓣

作者:

华人德

江苏教育出版社

2009

- 4

《中国书法史(两汉卷)》内容简介:两汉的书法教育、两汉的简牍(附骨签、帛书及其他墨迹)、西汉的铭刻书法、东汉的碑刻(附砖文)、汉代的书法家、东汉的书学。

中国书法史.先秦·秦代卷 豆瓣

作者:

丛文俊

江苏教育

2009

- 4

《中国书法史:先秦·秦代卷》对中国书法的历史渊源、书体沿革、风格嬗变等作了鸟瞰式的描述,作者运用考古新发现,吸收最新的学术研究成果,以个人对书法史的理解,阐释中国书法史上的若干现象,着力介绍了书法史上重要的书法作品、书家、时代风尚和艺术流派,总结书法艺术发展的多种因素及内在脉络。《中国书法史:先秦·秦代卷》除梳理中国书法中“碑”、“帖”的渊源外,还对历代书风形成的文化环境、历代书法著录和刻帖、历代书论等作概要描述。

中国书法史 豆瓣

作者:

刘涛

江苏教育出版社

2002

《中国书法史:魏晋南北朝卷》一书,自东汉末至南北朝末历时三百余年,作者刘涛先生,并未一味地罗列书体资料而纠缠于当时书体、书风的变化演进上,而是溯本穷源,从历史文化大背景来阐释当时书风之盛、书体之变的,即作为一种文化现象全面考辨论述的。因而揭示出南北朝时期书法一道,不仅是魏晋风流的余绪,更是儒林士风的又一端。正如包世臣所言:“南北朝尤重此艺。工文者史入文苑,工书托体小学,乃入儒林”。这不仅是那个时代的追求,更是那个时代的标榜。从该书各章节的论述中,都可对当时这种世风时尚有所领略,进而明了书体之变尽在不言之中。仅从该书《南朝帝王重视书法》、《南朝寒门书家与士族书家》两节所述“‘侍书’的设立”、“帝王与高门书家争胜”、“寒门书家的崛起”、“书家的士庶之别”等内容,就可窥见当时书风之盛,已非士人雅好之举。那是一种自上而下的风行,是一种文化追求,虽多少有点附庸风雅或追求功利之敝,但韵致高远。这比起自下而上的趋俗、媚势、逐流,则显得高贵不少,也更具文化意义。

书法有法 豆瓣

作者:

孙晓云

江苏美术出版社

2010

《书法有法》是孙晓云女士的代表性书论著作,出版10年来,几经再版,畅销已久,深为书界内外读者追崇,成为广大读者品味中国书法的一本经典著作。曾先后由华艺出版社、台湾未来书城出版社、知识出版社等机构4次出版,每次再版,都在短时间内销售一空,创造了书法理论书籍销售量的最高纪录。

在这本专著中,孙晓云从古代生活方式、人的生理机能与纸笔器具的合理运用出发,重构古人的书写方法(笔法),在笔法与结构、章法之间建立一种必然联系,同时,对古代重要的书法理论与批评术语一一进行阐释,获得了它们的合法性与合理性。不仅如此,孙晓云还以此为轴心,为我们描述了书法史的纵向演变,以及书法之“法”对古代文人画传统的重大影响。

这次修订版在旧版内容上增加了孙女士对一些书法问题的最新认识和体会,并由多次荣获“中国最美图书”奖的书籍装帧艺术家卢浩先生精心设计,图版内容和整体形态焕然一新,充分体现出凤凰出版传媒集团旗下江苏美术出版社在艺术专业图书出版方面的较高品质。

在这本专著中,孙晓云从古代生活方式、人的生理机能与纸笔器具的合理运用出发,重构古人的书写方法(笔法),在笔法与结构、章法之间建立一种必然联系,同时,对古代重要的书法理论与批评术语一一进行阐释,获得了它们的合法性与合理性。不仅如此,孙晓云还以此为轴心,为我们描述了书法史的纵向演变,以及书法之“法”对古代文人画传统的重大影响。

这次修订版在旧版内容上增加了孙女士对一些书法问题的最新认识和体会,并由多次荣获“中国最美图书”奖的书籍装帧艺术家卢浩先生精心设计,图版内容和整体形态焕然一新,充分体现出凤凰出版传媒集团旗下江苏美术出版社在艺术专业图书出版方面的较高品质。

中国书法167个练习 豆瓣

作者:

邱振中

中国人民大学出版社

2005

- 6

中国书法包含丰富而复杂的技法,但从无一份关于全部技法的清单。《中国书法:167个练习》是一部以167个练习组成的书法技法教材,这167个练习包括了传统书法和现代书法创作的全部基本技法。其中包含一些从未被讨论过的内容。

在对历代作品进行深入、细致的形态分析的基础之上,作者建立了一种以才能的全面发展为主旨的书法训练体系。在传统技法之外,还引入了由现代视觉经验发展而来的重要技巧。作者同时致力于建立两种视觉经验之间的联系。

在对历代作品进行深入、细致的形态分析的基础之上,作者建立了一种以才能的全面发展为主旨的书法训练体系。在传统技法之外,还引入了由现代视觉经验发展而来的重要技巧。作者同时致力于建立两种视觉经验之间的联系。

愉快的书法 豆瓣

作者:

邱振中

中国人民大学出版社

2010

- 3

《愉快的书法:进入书法的24个练习》主要内容简介:书法作为一门古老的艺术,要进入现代教育系统,必然要进行充分的准备,而到目前为止,对书法技法进行归纳和总结的书仍然很少。很多相关知识是过去留下的,其中还有些是不正确的一一比如“执笔要牢”,“牢”到别人无法从你手中把笔抽走。邱振中教授认为,在书法教育方面,应该建立一个合理的训练体系,不论小孩还是成人,拿起笔开始练习书法时,都应该知道一种正确的方法。

《愉快的书法——进入书法的24个练习》就是这样一本精彩而实用的普及读物和入门教材,书中提及的24个练习从最基本的执笔开始,完全针对初学者设计,同时针对每一种技巧进行了细致而详尽的分析。这样的书籍和教材推进了初级阶段的书法艺术教育,对于传播、接续书法文化具有深刻的意义。

《愉快的书法——进入书法的24个练习》就是这样一本精彩而实用的普及读物和入门教材,书中提及的24个练习从最基本的执笔开始,完全针对初学者设计,同时针对每一种技巧进行了细致而详尽的分析。这样的书籍和教材推进了初级阶段的书法艺术教育,对于传播、接续书法文化具有深刻的意义。

中国书学技法评注 豆瓣

作者:

刘小晴

上海书画出版社

2002

艺术既是一种创作,又是一种消遣。一个人在工作之余,明窗净几,站立案头,铺纸濡笔,写上几个字,实际上是一种很快活的事。如果深入一步对书法艺术产生了深厚的感情,便会在甘苦中尝到无穷的滋味,并乐此不疲,终老而不以为倦。

本书力求全面反映中国古代书学理论中技法部分的概貌,评点部分力求辩证、公允、不卑不亢,不激不厉,无论帝王百僚,抑或庶民道释,无论南帖北碑,由作者认为合理则取之,否则舍之。

本书偏重于书学中的技法部分,所选插图也为说明文字之需,见智见仁,任人而异。如欲深造,恐非本书所宜。

本书并不包括书学中的全部内容,对书学中的源流、历史、鉴别、品评等亦不广泛涉及,重点放在技法方面。只是从实用的角度出发,穷搜博采,撷英取华,于一百多家典著中,精选 出古人论书语录二千余条,其中包括对法、意、势、力、韵、神、形、质等以及前人审美观念和创作方法的研究。

本书力求全面反映中国古代书学理论中技法部分的概貌,评点部分力求辩证、公允、不卑不亢,不激不厉,无论帝王百僚,抑或庶民道释,无论南帖北碑,由作者认为合理则取之,否则舍之。

本书偏重于书学中的技法部分,所选插图也为说明文字之需,见智见仁,任人而异。如欲深造,恐非本书所宜。

本书并不包括书学中的全部内容,对书学中的源流、历史、鉴别、品评等亦不广泛涉及,重点放在技法方面。只是从实用的角度出发,穷搜博采,撷英取华,于一百多家典著中,精选 出古人论书语录二千余条,其中包括对法、意、势、力、韵、神、形、质等以及前人审美观念和创作方法的研究。

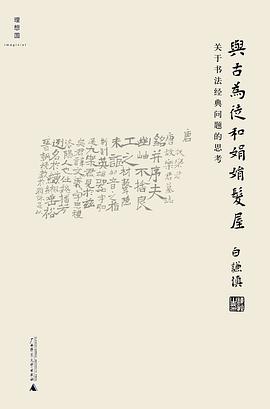

与古为徒和娟娟发屋 豆瓣

8.0 (13 个评分)

作者:

白谦慎

理想国 | 广西师范大学出版社

2016

- 6

本书关心的中心问题是:什么是书法的经典?一种本不属于经典的文字书写在何种情况下才有可能成为书法的经典?《与古为徒》是吴昌硕为波士顿艺术博物馆题写的一块匾,《娟娟发屋》是重庆一个理发店的招牌。白谦慎教授借这两幅作品,思考书法的本质问题。自从清代碑学兴起以来,书法的经典体 系受到了极大的冲击,一些相当稚拙、不成熟的石刻和书写遗迹被作为临习的典范。但为什么有些书法家把古代 “穷乡儿女” 的字迹奉为圭臬,对当下类似的书写却不闻不问?我们究竟以什么来界定“书法”?又如何看待书法中的“经典”?这些问题并不复杂,但却涉及许多社会文化的层面。比如,古与今的关系,名家书法与无名氏书刻的关系,财富与收藏的关系,学术与艺术的关系,艺术与社会体制的关系,平民与精英的关系,经典化和修辞策略的关系等等。本书通过描述和分析古今书法中的一些现象,对上述问题进行了探讨。