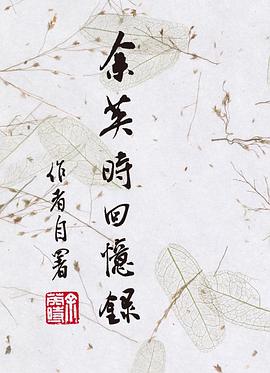

现代危机与思想人物 豆瓣

9.0 (6 个评分)

作者:

余英时

生活·读书·新知三联书店

2005

- 1

本书作者关于近代中国思想文化史的重要论集。以胡适、钱穆、陈寅恪等20世纪中国文化的代表人物为中心,探讨在民族认同与文化认同的深刻现代危机中,中国传统文化及其承担者是如何自觉地在矛盾中奋力前行,在蜕变中进行现代转化,在吸收其他文化精粹的同时担当起民族文化熔铸的历史使命。

目录:

中国知识人之史的考察(1990年)

中国现代的文化危机与民族认同(1995年)-《历史人物与文化危机》自序

五四运动与中国传统(1979年)

我所承受的“五四”遗产(1988年)

文艺复兴乎?启蒙运动乎?(1999年)-一个史学家对五四运动的反思

严复与中国古典文化(1999年)

中国近代思想史上的胡适(1983年)-《胡适之先生年谱长编初稿》序

附:《中国哲学史大纳》与史学革命(1980年)

从《日记》看胡适的一生(2004年)

陈寅格《论再生缘》书后(1958年)

陈寅格的学术精神和晚年心境(1982年)

陈寅格与儒学实践(1996年)

试述陈寅格的史学三变(1997年)

犹记风吹水上鳞(1990年)-敬悼钱宾四师

一生为故国招魂(1990年)-敬悼钱宾四师

钱穆与新儒家(1991年)

附:寿钱宾四师九十(1985年)

越过文化认同的危机(1994年)-《钱穆与中国文化》序

目录:

中国知识人之史的考察(1990年)

中国现代的文化危机与民族认同(1995年)-《历史人物与文化危机》自序

五四运动与中国传统(1979年)

我所承受的“五四”遗产(1988年)

文艺复兴乎?启蒙运动乎?(1999年)-一个史学家对五四运动的反思

严复与中国古典文化(1999年)

中国近代思想史上的胡适(1983年)-《胡适之先生年谱长编初稿》序

附:《中国哲学史大纳》与史学革命(1980年)

从《日记》看胡适的一生(2004年)

陈寅格《论再生缘》书后(1958年)

陈寅格的学术精神和晚年心境(1982年)

陈寅格与儒学实践(1996年)

试述陈寅格的史学三变(1997年)

犹记风吹水上鳞(1990年)-敬悼钱宾四师

一生为故国招魂(1990年)-敬悼钱宾四师

钱穆与新儒家(1991年)

附:寿钱宾四师九十(1985年)

越过文化认同的危机(1994年)-《钱穆与中国文化》序