文化

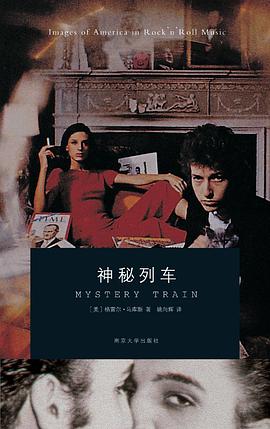

神秘列车 豆瓣

作者:

[美国] 格雷尔·马库斯

译者:

姚向辉

南京大学出版社

2009

- 9

“或许是有史以来关于摇滚乐的最佳著作”

——《滚石》杂志

“和最好的摇滚乐一样,触及了美国和美国音乐的心智与灵魂。”

——布鲁斯•斯普林斯汀

这本有关摇滚乐和美国文化的杰出研究书籍于一九七五年首版时,许多书评人称它是此主题下的最佳作品。现在,《神秘列车》的经典地位已然确立,它鼓舞了整整一代的音乐家、乐迷和作者。在这个版本中,作者修订了正文,令人不胜欢喜的资料性部分“备注与唱片目录”也经过了更新和扩充。多数读者依然会同意《滚石》杂志对《神秘列车》的评价——“或许是有史以来关于摇滚的最佳著作”。

《神秘列车》的闪光点不胜枚举,在很多人看来,书中论述埃尔维斯的卓越章节“普利亚特”是关于普莱斯利的众多文字中最具洞察力的。普莱斯利辞世后,马库斯的文章从喧哗和歇斯底里中浮现出来,成为美国文化批评的一个地标,达到了“狂喜、恐惧和理解的高峰”(《村声》杂志,弗兰克•里奇)。

通过六位艺人——先辈:罗伯特•约翰逊和“口琴”弗兰克,继承人:兰迪•纽曼、“乐队”乐队、斯莱•斯通,以及普莱斯利——按照乔恩•兰道在《滚石》杂志上所写,马库斯“就美国和摇滚乐写下如此有创新精神的野心之作,在体裁、智慧和创造力上都冒了很大风险。马库斯经常引用‘乐队’乐队的罗比•罗伯逊的名言:音乐绝不该是无害的。这本优秀著作的美妙之处便在于,它也绝非无害。”

“任何对美国或美国音乐有兴趣的人都应该读的书。”——《纽约时报》

——《滚石》杂志

“和最好的摇滚乐一样,触及了美国和美国音乐的心智与灵魂。”

——布鲁斯•斯普林斯汀

这本有关摇滚乐和美国文化的杰出研究书籍于一九七五年首版时,许多书评人称它是此主题下的最佳作品。现在,《神秘列车》的经典地位已然确立,它鼓舞了整整一代的音乐家、乐迷和作者。在这个版本中,作者修订了正文,令人不胜欢喜的资料性部分“备注与唱片目录”也经过了更新和扩充。多数读者依然会同意《滚石》杂志对《神秘列车》的评价——“或许是有史以来关于摇滚的最佳著作”。

《神秘列车》的闪光点不胜枚举,在很多人看来,书中论述埃尔维斯的卓越章节“普利亚特”是关于普莱斯利的众多文字中最具洞察力的。普莱斯利辞世后,马库斯的文章从喧哗和歇斯底里中浮现出来,成为美国文化批评的一个地标,达到了“狂喜、恐惧和理解的高峰”(《村声》杂志,弗兰克•里奇)。

通过六位艺人——先辈:罗伯特•约翰逊和“口琴”弗兰克,继承人:兰迪•纽曼、“乐队”乐队、斯莱•斯通,以及普莱斯利——按照乔恩•兰道在《滚石》杂志上所写,马库斯“就美国和摇滚乐写下如此有创新精神的野心之作,在体裁、智慧和创造力上都冒了很大风险。马库斯经常引用‘乐队’乐队的罗比•罗伯逊的名言:音乐绝不该是无害的。这本优秀著作的美妙之处便在于,它也绝非无害。”

“任何对美国或美国音乐有兴趣的人都应该读的书。”——《纽约时报》

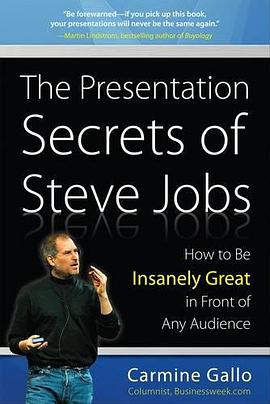

The Presentation Secrets of Steve Jobs 豆瓣

作者:

Carmine Gallo

McGraw-Hill Education

2009

- 10

另一位著名沟通传播大师《乔布斯的魔力演讲》作者卡迈恩·加洛以乔布斯的传奇演讲为蓝本,挖掘他用什么本领让观众如痴如醉,通过三幕剧的形式,展现乔布斯的舞台表演魅力。苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)是世界舞台上最具沟通魅力的大师级人物,也是全世界最擅长掳获人心的演讲者,任何人与他相比都是望尘莫及。

事实上,“演讲,已经成为商业沟通的必需。”《乔布斯的魔力演讲》不仅揭示了乔布斯向世界展示其惊世作品iPhone、iMac和iPod之时所使用的PPT以及表达技巧,还收录并分析了过去25年间,乔布斯最为经典的几场重要演讲。

《乔布斯的魔力演讲》也从另一方面揭示了“苹果”神秘莫测的原因:一场策划完美的展示舞台对于品牌建立是何等重要!作者在展示乔布斯舞台魅力的同时,描述了其对于策划整个演讲舞台的幕后细节。

《乔布斯的魔力演讲》会让你全身心体验乔布斯的演讲过程。或许他很难被模仿,但是试试看,这会让你的聆听者保持高度的热情和关注,每次开口,让它注定成就一场激动人心的体验之旅。

点击链接进入中文版:

乔布斯的魔力演讲

事实上,“演讲,已经成为商业沟通的必需。”《乔布斯的魔力演讲》不仅揭示了乔布斯向世界展示其惊世作品iPhone、iMac和iPod之时所使用的PPT以及表达技巧,还收录并分析了过去25年间,乔布斯最为经典的几场重要演讲。

《乔布斯的魔力演讲》也从另一方面揭示了“苹果”神秘莫测的原因:一场策划完美的展示舞台对于品牌建立是何等重要!作者在展示乔布斯舞台魅力的同时,描述了其对于策划整个演讲舞台的幕后细节。

《乔布斯的魔力演讲》会让你全身心体验乔布斯的演讲过程。或许他很难被模仿,但是试试看,这会让你的聆听者保持高度的热情和关注,每次开口,让它注定成就一场激动人心的体验之旅。

点击链接进入中文版:

乔布斯的魔力演讲

Trainspotting 豆瓣

作者:

Irvine Welsh

W. W. Norton & Company

1996

- 6

Trainspotting is the novel that launched the sensational career of Irvine Welsh - an authentic, unrelenting, and strangely exhilarating group portrait of blasted lives in Edinburgh that has the linguistic energy of A Clockwork Orange and the literary impact of Last Exit to Brooklyn. Rents, Sick Boy, Mother Superior, Swanney, Spuds, and Begbie are as unforgettable a clutch of rude boys, junkies, and nutters as readers will ever encounter.

Journals 豆瓣

作者:

Kurt Cobain

Riverhead Trade

2003

- 11

These journal entries by Nirvana front man Cobain record his thoughts from the late 1980s until his suicide in 1994. There are no real answers to his death to be found in this collection of scrawled notes, first drafts of letters, shopping lists, and ballpoint pen drawings, although the nature of Cobain's fame will make it hard for readers not to look for them. At best, a series of intimate portraits emerge: a kid from high school; a cousin and neighbor; a bright, sensitive, fun-loving and morbid punk rocker who became spokesman for a generation he largely detested.

Time Out 1000 Songs to Change Your Life (Time Out Guides) 豆瓣

作者:

Editors of Time Out

Time Out

2008

- 6

在线阅读本书

Music can shock and soothe, amuse and appall, but above all move the listener. In more than 30 essays and features, a variety of writers, critics, and musicians explore those songs that made a difference to their lives, to society, and to music history itself. Illustrated throughout with full-color posters, album covers, and photographs, the book is organized by theme and features informative sidebars. Sampling everything from folk songs to fugues, hip-hop to hymns, Time Out 1000 Songs to Change Your Life includes musician interviews and complete discographical details.

Music can shock and soothe, amuse and appall, but above all move the listener. In more than 30 essays and features, a variety of writers, critics, and musicians explore those songs that made a difference to their lives, to society, and to music history itself. Illustrated throughout with full-color posters, album covers, and photographs, the book is organized by theme and features informative sidebars. Sampling everything from folk songs to fugues, hip-hop to hymns, Time Out 1000 Songs to Change Your Life includes musician interviews and complete discographical details.

证据 豆瓣

6.2 (8 个评分)

作者:

[美] 科林·埃文斯

译者:

毕小青

生活·读书·新知三联书店

2007

- 8

本书介绍了都灵的耶稣裹尸布、拿破仑·波拿巴的死亡、肯尼亚总统遇刺等一系列发生在世界各地的著名疑案,对这些案件一直未能作出令人满意的科学结论。其中一些至今仍然未能视为最终结案。作者列举了这些案件中各种相互矛盾的医学和科学证据,并揭示人们是如何使用或者错误使用这些证据并导致法院判决结果的。这些案件表明,在疑难案件的侦破方面,即使是最高效的刑事证据实验室和司法鉴定也可能无法做得使所有人完全满意。本书就像一本引人入胜的侦探小说一样充满悬念,吸引读者为断作出各处猜测。

法医科学的发展历史是一个漫长、复杂而又令人神往的历程。总的来说,它是一个成功的故事,是人类在弥补法网中的漏洞、防止犯罪分子逃脱惩罚这一永无止境的斗争中所取得的一个又一个胜利-这些胜利中有的非常重大,而有些则小到几科无法察觉。人类虽然早在18世纪就开始浓度利用科学方法侦破刑事案件,但是直到第二次世界大站之后才在这一领域内取得长足的进步。原子时代的到来导致了技术发展重心的转移-没有比原子武器所带来的敌对双方同归于尽的威胁更值得科学家关注的问题了,更重要的是,在西方世界犯罪已经取代战争而成为最大的社会问题。这是由许多原因所造成的。

法医科学的发展历史是一个漫长、复杂而又令人神往的历程。总的来说,它是一个成功的故事,是人类在弥补法网中的漏洞、防止犯罪分子逃脱惩罚这一永无止境的斗争中所取得的一个又一个胜利-这些胜利中有的非常重大,而有些则小到几科无法察觉。人类虽然早在18世纪就开始浓度利用科学方法侦破刑事案件,但是直到第二次世界大站之后才在这一领域内取得长足的进步。原子时代的到来导致了技术发展重心的转移-没有比原子武器所带来的敌对双方同归于尽的威胁更值得科学家关注的问题了,更重要的是,在西方世界犯罪已经取代战争而成为最大的社会问题。这是由许多原因所造成的。

世界上最糟的 豆瓣

作者:

莱斯•克兰茨

/

苏•斯威姆

译者:

卢葳

2006

这是一本戴着美国眼镜看世界的书,内容涉及政治、经济、社会、体育、文学、教育、艺术等领域的诸多话题,列举了世界上各种让人哭笑不得、荒诞不经的事情,而且都用数据说事儿,来个列表排名。当然,这些数据或排序也都不是拍脑袋来的,而是作者通过查找资料以及对历史事件的筛选得出的。仔细品味,也能在逗乐之外读出些意味。

现如今已经没有多少人会惊诧于人类的愚蠢和丑陋,但你未必想到人类已经愚蠢和丑陋到了这种地步。本书选取的都是世界上最糟的事,比如最傻、最烂、最末。 本书介绍的最多的无疑是美国的国情,此外,作者的视角和心理都很美国。总之从这本号称“世界”的书中,我们能看到更多的是美国这个移民+快餐+大棒文化的方方面面。与其按照作者思路把它当作一本了解世界的书,不如站在东方视角把它当作一本了解美国文化与心理的书。这样,你会读出更多乐趣。

译者序 1

导言 3

——最糟的人

在位最短的英国君主 2

常败将军 3

出生人死大总统 5

罗马帝国的暴君 8

皇家外号 10

奎尔副总统的胡言乱语 12

一人之下副总统 13

失业了?没事儿! 15

提名最多的奥斯卡“输家” 17

好莱坞里的狗咬狗 18

银幕十大恶人 21

最乏味的文学大师 21

因“末”成名的运动员 23

输赢“双冠”的名人堂投手 26

NBA犯规高手 27

“Fans”还是“疯子” 29

队员v.s.教练 31

惨不忍睹的着装 34

身败名裂 36

露水姻缘 38

稀奇的恐惧症40

亲爱的世界,我走了 42

醉死方休 44

不得好死 45

财政一团糟 47

文人相轻 49

南腔北调 52

以娱补拙 54

旅行度假:讨厌的外国佬 58

——最糟的地方

美国小子:自杀、谋杀与被杀 62

外交豁免权的讽刺 62

地狱式机场63

律师泛滥 65

下雪吧,雪崩了 66

计划生育任重道远 67

盗窃:一种生活方式? 68

偷车:小casel 69

婴儿夭折 70

虐待儿童致死案 71

贫困线以下的美国儿童 72

成长的烦恼 73

美国高中退学率 74

年少不读书 75

这周去教堂了吗? 76

烟枪之国 78

癲狂大麻 79

最不适合居住的城市 80

消费最高的世界城市 81

压力最大的美国城市 82

不雅的城市名 83

会展中心犯罪多 84

全美十大犯罪之城 85

贩毒胜地 87

枪械命案 88

绑架者的天堂 89

死刑发达 91

涨价不加薪 92

亲爱的,离婚吧 93

医生短缺 94

癌症死亡率 95

HIV/艾滋 96

医疗:一年俩绷带 96

没床住院 97

美国高温史 98

美国低温史 99

至冰至寒 100

十大缺水国 101

美国八大地震 102

最糟的世界地震 103

渺无人烟 105

大爆炸 106

死亡矿藏 107

饿殍遍野 109

美国森林大火 110

前不见木后不见林 111

与健康无缘 112

油泄漏·油污染 113

20世纪十大天灾 115

垃圾知多少 116

惊魂高尔大球场 117

高尔夫地鼠 119

夺命热浪 120

人间灼热地狱 121

摩肩接踵 122

室友多多 123

鲨鱼来也 124

无妻徒刑 125

“秃”书馆 126

人生苦短 127

大刀阔斧不老梦 128

教育是种奢望 129

文盲遍地 130

小学教师工资低 131

不堪居住的美国州 132

电影院奇少的国度 133

电影奇观:一部! 134

夏奥会奖牌最少得主 135

冬奥会奖牌最少得主 135

去他的本垒打 136

北美最差体育城 137

引火结构的建筑 138

美国“汗”城 139

Pany大学 140

1天1美元 141

寻芳十忌 142

贫富鸿沟 143

无情的商业事故 144

通货膨胀 145

被忽视的国际危机20宗 146

酣睡欧罗巴 148

泣血油价 149

昂贵话费 150

俺是穷人 150

自由之国的铁窗 151

祸起萧墙 153

滔滔难民潮 153

负“税”累累 154

“一战”殉难者 156

一毛不拔 156

惨遭轰炸的德国城市 157

——最糟的事

不交作业十大理由 160

神奇的家长假条 160

飞机满员?踢! 161

哀哉空难 162

空中泰坦尼克 166

宇航惨案 167

宿醉醇酒 169

怎一个“懒”字了得 169

汽油老饕 170

豪华的修车费 17l

大众最爱·车贼最爱 172

20世纪最烂的主意 173

要钱还是要命? 174

这是书名?! 175

R级图书 176

高热巧克力 177

混饭看门狗 178

呆头狗 179

恶犬黑名单 180

怪名所累 181

职业分贵贱 182

爆笑:教堂公告 182

高校体育丑闻 184

傻到抢眼的新闻标题 186

全美十大无能公司 187

计算机病毒 188

消费·受骗·投诉 190

你骗我罚 191

四轮破烂 193

此物最上瘾 195

紧急电话乐翻天 196

美国最糟的流行病 197

紧张的第一次约会 198

快餐增肥快 199

最失败的快餐 200

过敏性食品 201

健康食品不健康 202

闻之色变的冰淇淋口味 204

创意的徒劳 204

最招恨的虫子 206

致命行业 207

求职面试的血泪教训 208

法规也搞笑 209

满纸荒唐案 211

词汇选丑 213

网恋族自我推销 213

医疗账单:有诈! 214

转诊信的警示 215

你会对医生说真话吗? 217

战死疆场 217

尴尬奥斯卡 218

倒数奥斯卡 221

最佳“未提名”电影 223

次电影烂广告 226

歌舞片堕落了 227

百老汇砸钱音乐剧 230

经典何必重拍? 233

狗尾续貂 235

邪典滋味 237

演员?导演?隔行隔山 240

票房悲剧 243

体育电影之棒槌篇 245

棒球队痛失观众缘 247

看球丟命 248

伤在高尔夫 249

高伤运动 250

连“摇”带“滚”命名法 251

核电厂事故 252

恐惧大全 253

单身吧装酷未遂 255

中毒十大途径 256

无厘头狱囚起诉案 257

低智商产品警告 258

未应验的预言 259

铁路事故 261

暴雨倾盆 262

STD在美国 263

攻击性鲨鱼 264

怒海惊涛 265

缺根筋的告示牌 267

罪孽深重 268

蹩脚歌名 269

歌曲放逐榜 270

薪不果腹 272

人有失手,刀有错位 273

U.S.电视“锈” 275

主题公园恼人的一天 278

需要翻译的翻译 279

世界十大瘟疫 281

谁在浪费纳税人的钱? 283

旅行和疾病 285

旅行麻烦件件数 286

卡车·货车·SUV 287

现如今已经没有多少人会惊诧于人类的愚蠢和丑陋,但你未必想到人类已经愚蠢和丑陋到了这种地步。本书选取的都是世界上最糟的事,比如最傻、最烂、最末。 本书介绍的最多的无疑是美国的国情,此外,作者的视角和心理都很美国。总之从这本号称“世界”的书中,我们能看到更多的是美国这个移民+快餐+大棒文化的方方面面。与其按照作者思路把它当作一本了解世界的书,不如站在东方视角把它当作一本了解美国文化与心理的书。这样,你会读出更多乐趣。

译者序 1

导言 3

——最糟的人

在位最短的英国君主 2

常败将军 3

出生人死大总统 5

罗马帝国的暴君 8

皇家外号 10

奎尔副总统的胡言乱语 12

一人之下副总统 13

失业了?没事儿! 15

提名最多的奥斯卡“输家” 17

好莱坞里的狗咬狗 18

银幕十大恶人 21

最乏味的文学大师 21

因“末”成名的运动员 23

输赢“双冠”的名人堂投手 26

NBA犯规高手 27

“Fans”还是“疯子” 29

队员v.s.教练 31

惨不忍睹的着装 34

身败名裂 36

露水姻缘 38

稀奇的恐惧症40

亲爱的世界,我走了 42

醉死方休 44

不得好死 45

财政一团糟 47

文人相轻 49

南腔北调 52

以娱补拙 54

旅行度假:讨厌的外国佬 58

——最糟的地方

美国小子:自杀、谋杀与被杀 62

外交豁免权的讽刺 62

地狱式机场63

律师泛滥 65

下雪吧,雪崩了 66

计划生育任重道远 67

盗窃:一种生活方式? 68

偷车:小casel 69

婴儿夭折 70

虐待儿童致死案 71

贫困线以下的美国儿童 72

成长的烦恼 73

美国高中退学率 74

年少不读书 75

这周去教堂了吗? 76

烟枪之国 78

癲狂大麻 79

最不适合居住的城市 80

消费最高的世界城市 81

压力最大的美国城市 82

不雅的城市名 83

会展中心犯罪多 84

全美十大犯罪之城 85

贩毒胜地 87

枪械命案 88

绑架者的天堂 89

死刑发达 91

涨价不加薪 92

亲爱的,离婚吧 93

医生短缺 94

癌症死亡率 95

HIV/艾滋 96

医疗:一年俩绷带 96

没床住院 97

美国高温史 98

美国低温史 99

至冰至寒 100

十大缺水国 101

美国八大地震 102

最糟的世界地震 103

渺无人烟 105

大爆炸 106

死亡矿藏 107

饿殍遍野 109

美国森林大火 110

前不见木后不见林 111

与健康无缘 112

油泄漏·油污染 113

20世纪十大天灾 115

垃圾知多少 116

惊魂高尔大球场 117

高尔夫地鼠 119

夺命热浪 120

人间灼热地狱 121

摩肩接踵 122

室友多多 123

鲨鱼来也 124

无妻徒刑 125

“秃”书馆 126

人生苦短 127

大刀阔斧不老梦 128

教育是种奢望 129

文盲遍地 130

小学教师工资低 131

不堪居住的美国州 132

电影院奇少的国度 133

电影奇观:一部! 134

夏奥会奖牌最少得主 135

冬奥会奖牌最少得主 135

去他的本垒打 136

北美最差体育城 137

引火结构的建筑 138

美国“汗”城 139

Pany大学 140

1天1美元 141

寻芳十忌 142

贫富鸿沟 143

无情的商业事故 144

通货膨胀 145

被忽视的国际危机20宗 146

酣睡欧罗巴 148

泣血油价 149

昂贵话费 150

俺是穷人 150

自由之国的铁窗 151

祸起萧墙 153

滔滔难民潮 153

负“税”累累 154

“一战”殉难者 156

一毛不拔 156

惨遭轰炸的德国城市 157

——最糟的事

不交作业十大理由 160

神奇的家长假条 160

飞机满员?踢! 161

哀哉空难 162

空中泰坦尼克 166

宇航惨案 167

宿醉醇酒 169

怎一个“懒”字了得 169

汽油老饕 170

豪华的修车费 17l

大众最爱·车贼最爱 172

20世纪最烂的主意 173

要钱还是要命? 174

这是书名?! 175

R级图书 176

高热巧克力 177

混饭看门狗 178

呆头狗 179

恶犬黑名单 180

怪名所累 181

职业分贵贱 182

爆笑:教堂公告 182

高校体育丑闻 184

傻到抢眼的新闻标题 186

全美十大无能公司 187

计算机病毒 188

消费·受骗·投诉 190

你骗我罚 191

四轮破烂 193

此物最上瘾 195

紧急电话乐翻天 196

美国最糟的流行病 197

紧张的第一次约会 198

快餐增肥快 199

最失败的快餐 200

过敏性食品 201

健康食品不健康 202

闻之色变的冰淇淋口味 204

创意的徒劳 204

最招恨的虫子 206

致命行业 207

求职面试的血泪教训 208

法规也搞笑 209

满纸荒唐案 211

词汇选丑 213

网恋族自我推销 213

医疗账单:有诈! 214

转诊信的警示 215

你会对医生说真话吗? 217

战死疆场 217

尴尬奥斯卡 218

倒数奥斯卡 221

最佳“未提名”电影 223

次电影烂广告 226

歌舞片堕落了 227

百老汇砸钱音乐剧 230

经典何必重拍? 233

狗尾续貂 235

邪典滋味 237

演员?导演?隔行隔山 240

票房悲剧 243

体育电影之棒槌篇 245

棒球队痛失观众缘 247

看球丟命 248

伤在高尔夫 249

高伤运动 250

连“摇”带“滚”命名法 251

核电厂事故 252

恐惧大全 253

单身吧装酷未遂 255

中毒十大途径 256

无厘头狱囚起诉案 257

低智商产品警告 258

未应验的预言 259

铁路事故 261

暴雨倾盆 262

STD在美国 263

攻击性鲨鱼 264

怒海惊涛 265

缺根筋的告示牌 267

罪孽深重 268

蹩脚歌名 269

歌曲放逐榜 270

薪不果腹 272

人有失手,刀有错位 273

U.S.电视“锈” 275

主题公园恼人的一天 278

需要翻译的翻译 279

世界十大瘟疫 281

谁在浪费纳税人的钱? 283

旅行和疾病 285

旅行麻烦件件数 286

卡车·货车·SUV 287

奇异的服装和职业 万有图库系列 豆瓣

作者:

(法)尼古拉・德・拉米西

2001

- 7

《奇异的服装和职业》:万有图库系列。

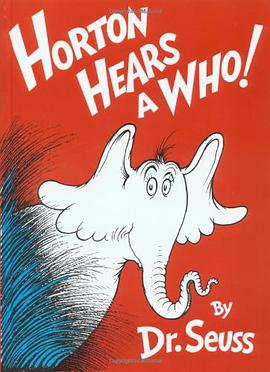

Horton Hears A Who! 豆瓣

作者:

Dr. Seuss

Random House Books for Young Readers

1954

- 8

The book tells the story of Horton the Elephant who one day, on the fifteenth of May in the Jungle of Nool to be precise, hears a small speck of dust talking to him. It turns out the speck of dust is actually a tiny planet, home to a city called "Who-ville", inhabited by microscopic-sized inhabitants known as Whos.

The Whos ask Horton (who, though he cannot see them, is able to hear them quite well due to his extraordinary hearing) to protect them from harm, to which Horton happily obliges, proclaiming throughout the book that "a person's a person, no matter how small". In doing so he is ridiculed and nearly murdered by the other animals, such as the Wickersham Brothers and the Sourpuss Jane Kangaroo, and the small kangaroo in her pouch, in the jungle for believing in something that they are unable to see or hear. Horton tells the Whos that they needed to make themselves heard to the other animals, lest they end up as part of "beezlenut stew", which they finally accomplish. The Who's finally make themselves heard by ensuring that all members of their society play their part. In the end it is the smallest Who of all, Jo-Jo, who provides the last volume lift to be heard, thus reinforcing the moral of "a person's a person no matter how small".

http://www.answers.com/topic/horton-hears-a-who

The Whos ask Horton (who, though he cannot see them, is able to hear them quite well due to his extraordinary hearing) to protect them from harm, to which Horton happily obliges, proclaiming throughout the book that "a person's a person, no matter how small". In doing so he is ridiculed and nearly murdered by the other animals, such as the Wickersham Brothers and the Sourpuss Jane Kangaroo, and the small kangaroo in her pouch, in the jungle for believing in something that they are unable to see or hear. Horton tells the Whos that they needed to make themselves heard to the other animals, lest they end up as part of "beezlenut stew", which they finally accomplish. The Who's finally make themselves heard by ensuring that all members of their society play their part. In the end it is the smallest Who of all, Jo-Jo, who provides the last volume lift to be heard, thus reinforcing the moral of "a person's a person no matter how small".

http://www.answers.com/topic/horton-hears-a-who

Britpop! 豆瓣

作者:

John Harris

Da Capo Press

2004

- 10

Beginning in 1994 and closing in the first months of 1998, the UK passed through a cultural moment as distinct and as celebrated as any since the war. Founded on rock music, celebrity, boom-time economics, and fleeting political optimism, this was "Cool Britannia." Records sold in the millions, a new celebrity elite emerged, and Tony Blair's Labour Party found itself returned to government. Drawing on interviews from all the major bands including Oasis, Blur, Elastica, and Suede, and from music journalists, record executives, and those close to government, Britpop! charts the rise and fall of the Britpop moment. In this wonderfully engaging, page-turning narrative, John Harris, currently the hottest young music journalist in the UK, argues that the high point of British music's cultural impact also signaled its effective demise. After all, if rock stars were now friends of government, how could they continue to matter? "Cool Britannia was an empty promise that was bound to end in tears. John Harris captures the moment when New Labour, desperately wanting to seem hip, invited Britpop into Downing Street. Irresistible." -Billy Bragg

搖滾神話學 豆瓣

作者:

露芙.帕黛

译者:

何穎怡

商周出版

2006

- 8

本書是搖滾樂文化學的「奇書」,作者從希臘神祇的故事切入,探討「搖滾與暴力的呈現形式」、「插電化與吉他英雄的竄起」、「搖滾歌曲的性慾表達」、「陽具搖滾與自戀」、「黑人搖滾的培力與白人複製與剽竊」、「搖滾的仇恨女性意識與變裝越界」等。

這是第一本從希臘神話(亦即image原型)與人類學角度切入的搖滾樂文化學,探討搖滾樂的一些重要意象的形成。出版後,在歐美得到極高評價。被評為搖滾文化批評的《金枝》。

Ruth Padel以詩人的洞見與古典音樂學者的素養,檢視「搖滾與侵略性的性慾」的交互關係,並以古典文學的角度解釋之……本書充滿睿智與知識,足以與Greil Marcus,Lester Bangs,和Tom Wolfe並列其驅。

Bel Mooney,《泰晤士報》。

迷人且充滿挑戰的論述。Ruth Padel以古典神話學為鑰匙,打開了潘朵拉的盒子,讓我們一窺搖滾樂有關性別、種族、國家意識、階級的骯髒祕密。

Charles Shaar Murray,《獨立報》。

罕見的奇書,從愛神如何從泡沫中誕生,探討到Bob Dylan、「男孩特區」的羅南,讓你知道搖滾樂的「加冕」過程。讀者終於理解「滾石合唱團」的Mick Jagger的自戀行止其實可以遠溯至古代根源。

Giles Smith,《標準晚報》。

風格特異的研究,認為搖滾樂其實是一種「男性創造」,奠基於希臘神話對待女性的原型態度。內容嚴肅卻充滿幽默趣味。此書讓Ruth Padel在「搖滾評論」的地位直追Greil Marcus。

Caspar Llewellyn Smith,《每日電訊報》。

這是第一本從希臘神話(亦即image原型)與人類學角度切入的搖滾樂文化學,探討搖滾樂的一些重要意象的形成。出版後,在歐美得到極高評價。被評為搖滾文化批評的《金枝》。

Ruth Padel以詩人的洞見與古典音樂學者的素養,檢視「搖滾與侵略性的性慾」的交互關係,並以古典文學的角度解釋之……本書充滿睿智與知識,足以與Greil Marcus,Lester Bangs,和Tom Wolfe並列其驅。

Bel Mooney,《泰晤士報》。

迷人且充滿挑戰的論述。Ruth Padel以古典神話學為鑰匙,打開了潘朵拉的盒子,讓我們一窺搖滾樂有關性別、種族、國家意識、階級的骯髒祕密。

Charles Shaar Murray,《獨立報》。

罕見的奇書,從愛神如何從泡沫中誕生,探討到Bob Dylan、「男孩特區」的羅南,讓你知道搖滾樂的「加冕」過程。讀者終於理解「滾石合唱團」的Mick Jagger的自戀行止其實可以遠溯至古代根源。

Giles Smith,《標準晚報》。

風格特異的研究,認為搖滾樂其實是一種「男性創造」,奠基於希臘神話對待女性的原型態度。內容嚴肅卻充滿幽默趣味。此書讓Ruth Padel在「搖滾評論」的地位直追Greil Marcus。

Caspar Llewellyn Smith,《每日電訊報》。

The Last Party 豆瓣

作者:

John Harris

Fourth Estate in America

2003

- 6

Suede the Illustrated Biography 豆瓣

作者:

Nick Wise

Music Sales+ Corporation

1998

- 7