随笔

所有年轻人都将在黎明前死去 豆瓣

作者:

水木丁

广西师范大学出版社

2014

- 5

依照罗曼•罗兰的说,“大部分人在二三十岁就死了,因为过了这个年龄,他们只是自己的影子,此后的余生则是在模仿自己中度过”,从这个意义来说在这部小说的开头,本书的主角们都还活着。

她们是刚入学的一群大一新生,女主角唐立诺温顺内向,自卑又骄傲,她的大学同学夏念出身良好,有着人人艳羡的富家男友,她儿时的玩伴苏金金虽出自城市中的贫穷家庭,却富有野心、一心向上。

她们是处于成人世界与童年生活夹缝处的一群年轻人,也是处于时代交替,社会重大变革之中的年轻人,她们从女孩成长为女人,向所有年轻人一样寻找自由和一份单纯的爱情,却不断的对自我认知产生颠覆,被社会观念的变迁所冲击,最后各自选择了不同的人生道路。

本书以第一人称为视角,以主人公及身边朋友从大学到人至中年的成长道路为主线,勾勒出一曲独特的青春挽歌。

她们是刚入学的一群大一新生,女主角唐立诺温顺内向,自卑又骄傲,她的大学同学夏念出身良好,有着人人艳羡的富家男友,她儿时的玩伴苏金金虽出自城市中的贫穷家庭,却富有野心、一心向上。

她们是处于成人世界与童年生活夹缝处的一群年轻人,也是处于时代交替,社会重大变革之中的年轻人,她们从女孩成长为女人,向所有年轻人一样寻找自由和一份单纯的爱情,却不断的对自我认知产生颠覆,被社会观念的变迁所冲击,最后各自选择了不同的人生道路。

本书以第一人称为视角,以主人公及身边朋友从大学到人至中年的成长道路为主线,勾勒出一曲独特的青春挽歌。

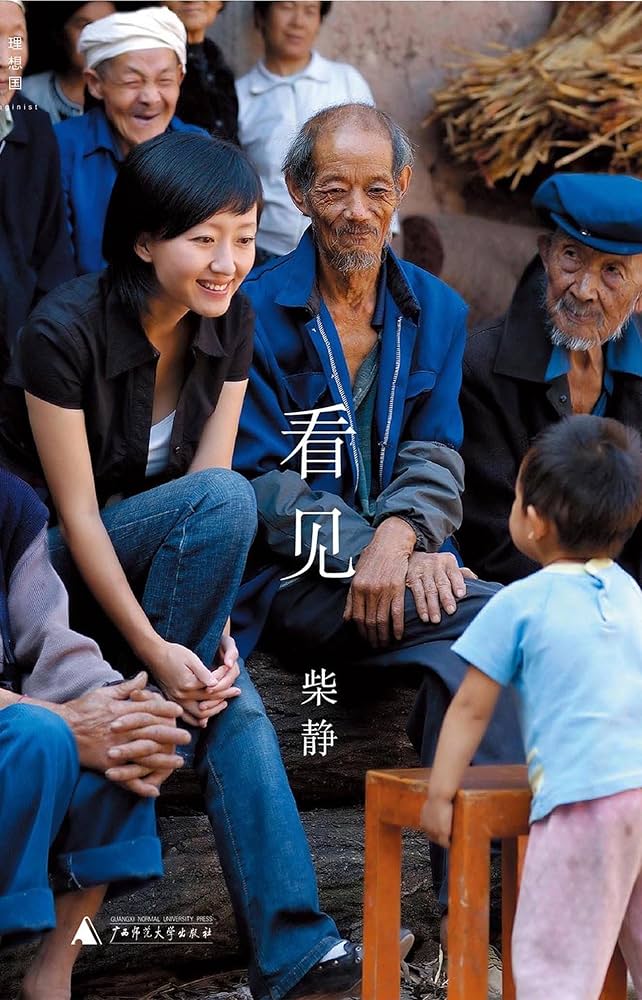

看见 豆瓣 Goodreads 博客來 谷歌图书

8.8 (920 个评分)

作者:

柴静

广西师范大学出版社

2013

- 1

其它标题:

看見

/

看见

《看见》是知名记者和主持人柴静讲述央视十年历程的自传性作品,既是柴静个人的成长告白书,某种程度上亦可视作中国社会十年变迁的备忘录。十年前她被选择成为国家电视台新闻主播,却因毫无经验而遭遇挫败,非典时期成为现场记者后,现实生活犬牙交错的切肤之感,让她一点一滴脱离外在与自我的束缚,对生活与人性有了更为宽广与深厚的理解。十年之间,非典、汶川地震、两会报道、北京奥运……在每个重大事件现场,几乎都能发现柴静的身影,而如华南虎照、征地等刚性的调查报道她也多有制作。在书中,她记录下淹没在宏大叙事中的动人细节,为时代留下私人的注脚。一如既往,柴静看见并记录下新闻中给她留下强烈生命印象的个人,每个人都深嵌在世界之中,没有人可以只是一个旁观者,他人经受的,我必经受。书中记录下的人与事,是他们的生活,也是你和我的生活。

《看见》中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。——柴静

海报:

《看见》中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。——柴静

海报:

寻路中国 豆瓣 豆瓣

Country Driving: A Journey Through China from Farm to Factory

9.2 (371 个评分)

作者:

[美国] 彼得·海斯勒

译者:

李雪顺

上海译文出版社

2011

- 1

我叫彼得·海斯勒,是《纽约客》驻北京记者。这本书讲述了我驾车漫游中国大陆的经历。

2001年夏天,我考取了中国驾照,在此后的七年中,我驾车漫游于中国的乡村与城市。这七年也正是中国汽车业的高速发展期,单在北京一地,每天申领驾照的新人就有一千多,其中有好几年,乘用车销售额的年增长率超过了百分之五十。仅仅两年多的时间,中国政府在乡村所铺设的公路里程数,就超过了此前半个世纪的总量。

《寻路中国》一书有几条不同的线索。它首先叙述了我由东海之滨沿着长城一路向西,横跨中国北方的万里行程;另一条线索集中讲述了一个因中国汽车业的高速发展而发生巨变的乡村,在这里,我特写了一个农民家庭由农而商的变化经历;最后,则是中国东南部一个工业小镇的城市生活场景。书中所描述的这种由农而工而商、乡村变身城市的发展,正是1978年改革以来中国所发生的最重要的变化。

《寻路中国》是我的中国纪实三部曲之尾曲。它探讨经济,追踪发展的源头,探究个人对变革的应对。如前两本书那样,它研究中国的核心议题,但并不通过解读著名的政治或文化人物来实现这个目的,也不做宏观的大而无当的分析。它相信通过叙述普通中国人的经历来展现中国变革的实质。我经常在一地连续呆上数月、甚至数年,跟踪变化。我不会仅仅听主人公自己讲述,我会睁大眼睛,看着他们的故事在我面前一点点展开。

这三本书横跨了我的中国十年,从1996至2007。我们可以看出,这个处于世纪之交的十年是中国历史上最关键的时期之一。正是在这十年中,中国经济实现了腾飞,中国对外部世界的影响力开始增大。更重要的是,这是邓小平去世后的第一个十年。在这十年中,中国历史的面貌开始变化,大规模的政治事件与强力领袖开始从中退却。相反,中国巨变的推动者变成了普通人——走向城市的农民、边学边干的企业家,他们的能量与决心是过去这十年中的决定因素。从《江城》到《甲骨文》再到《寻路中国》,我所讲述的都是他们的故事。

2001年夏天,我考取了中国驾照,在此后的七年中,我驾车漫游于中国的乡村与城市。这七年也正是中国汽车业的高速发展期,单在北京一地,每天申领驾照的新人就有一千多,其中有好几年,乘用车销售额的年增长率超过了百分之五十。仅仅两年多的时间,中国政府在乡村所铺设的公路里程数,就超过了此前半个世纪的总量。

《寻路中国》一书有几条不同的线索。它首先叙述了我由东海之滨沿着长城一路向西,横跨中国北方的万里行程;另一条线索集中讲述了一个因中国汽车业的高速发展而发生巨变的乡村,在这里,我特写了一个农民家庭由农而商的变化经历;最后,则是中国东南部一个工业小镇的城市生活场景。书中所描述的这种由农而工而商、乡村变身城市的发展,正是1978年改革以来中国所发生的最重要的变化。

《寻路中国》是我的中国纪实三部曲之尾曲。它探讨经济,追踪发展的源头,探究个人对变革的应对。如前两本书那样,它研究中国的核心议题,但并不通过解读著名的政治或文化人物来实现这个目的,也不做宏观的大而无当的分析。它相信通过叙述普通中国人的经历来展现中国变革的实质。我经常在一地连续呆上数月、甚至数年,跟踪变化。我不会仅仅听主人公自己讲述,我会睁大眼睛,看着他们的故事在我面前一点点展开。

这三本书横跨了我的中国十年,从1996至2007。我们可以看出,这个处于世纪之交的十年是中国历史上最关键的时期之一。正是在这十年中,中国经济实现了腾飞,中国对外部世界的影响力开始增大。更重要的是,这是邓小平去世后的第一个十年。在这十年中,中国历史的面貌开始变化,大规模的政治事件与强力领袖开始从中退却。相反,中国巨变的推动者变成了普通人——走向城市的农民、边学边干的企业家,他们的能量与决心是过去这十年中的决定因素。从《江城》到《甲骨文》再到《寻路中国》,我所讲述的都是他们的故事。

历史深处的忧虑 豆瓣 Goodreads

历史深处的忧虑:近距离看美国之一

8.9 (225 个评分)

作者:

林达

/

李晓林

生活·读书·新知三联书店

1997

- 5

美国的面积和中国差不多。和大多数留学生及新移民一样,当我们一脚踏上这块广袤的陌生土地时,最初落脚点的选择是十分偶然的。我们落在了一个普通的地方,居住的环境平常而宁静。周围的美国人老老少少都在辛勤劳作,过着普通得不能再普通的生活。要想谋出一番好的光景,对他们也不是一件轻而易举的事情。

还来不及作任何思索,新移民所面临的生活压力就立即把我们投入了同样的辛勤劳作之中。这样,我们和周围的普通美国人之间,自然就有了共同谋生而产生的共同语言,也有了共同的经历,共同的喜怒哀乐。不少美国人还成了我们的好朋友。我们无形中发现,美国已经渐渐地从一堆抽象的概念中走出来,变成了脚下实实在在的土地,变成了一片片森林牧场,变成了一个一个美国人。

我们也有过被称之为“边缘人”的苦闷。我们显然不可能在进入这一块国土的同时,就在一瞬间也进入它的文化,而原来的文化背景又由于天长地远而渐显陌生。在实际生活中,两种截然不同的文化,会经常骤然直率地在我们面前相遇碰撞,一开始真有无所适从亦无可躲避的窘迫。然而,时间长了,我们开始对“边缘人”的处境逐渐坦然,甚至悟出了些什么。冷静下来,我们发现自己第一次能够这样坐在一个安静的地方,同时和两个文化保持一个不远也不近的距离,它们不仅开始有可能化为一片风景,而且第一次向我们呈现出前所未有的意义。

“边缘人”的苦恼在新移民中十分普遍,它只是两个强势文化聚焦在一个小人物身上而产生的悲剧性效应。我们庆幸自己能够脱身出来。但是,我们的处境使我们不可能不想到,作为一个夹缝中的移民,尚且感受到矛盾与压力,那么,当这两种文化两个大国真的正面遭遇,彼此实际上是多么陌生和困惑,说是危机四伏似乎也并不过分。我们所处的位置,使我们有可能更多地看到它们的差异。我们发现,它们不仅有各自圆满的价值体系,甚至有各自不同的语汇、语境和逻辑。有时,从一个大前提出发,顺着各自的逻辑走去,竟会走出风马牛不相及的结果来。在这样的基础上,对话只可能显得痛苦而吃力。

因此,好像在作出举手相迎或严辞相拒的决定之前,还有一段相当艰苦而漫长的互相了解的路必须去走。否则,轻易称“是”显得没有根据,动辄言“不”也容易文不对题。更何况,历史已经规定了它们不可能永远回避。它们都已尝试过这样做,但是,眼看着毫无结果,于是,它们又试图相互走近。有时,如果不暂时和自己的习惯思维方式生生拉开一段距离,就无法在相互了解的路上走出一步。

我们则是以一个普通新移民的身份去了解这个陌生的国家。既来之则安之,这也是我们的必由之路,我们也别无选择。

美国不是一个善于遮羞的国家,它投出一片阳光,就落下一片阴影。它全部的阴影都毫无遮掩地暴露在所有的人面前,哪怕你是一个陌生人。所以,即使是像我们这样的平常外来者,也会一眼就看出~大堆毛病来。但是我们马上就明白自己必须从沾沾自喜中醒来,因为后来很快发现,这并不见得就~定是自己比美国人更高明且目光更敏锐。他们似乎也很清楚有这么一片阴影,他们只是迫不得已在承认一个简单的道理,如果你追求阳光,你就躲不开身后的阴影。我们开始奇怪,美国人在容忍这片阴影的时候(这种容忍常常使他们痛苦不堪),什么是他们心中不熄的光明呢?他们在寻求着什么,以至于不惜支付出沉重的代价呢?对于我们,这真是一个问题。在了解它的过程中,我们对这个历史短短的陌生国家产生了与日俱增的兴趣。

根据自己作为一个平民的经验,我们发现,了解的第一步就是简单的交往。不论一个大国看上去有着多么坚硬的外壳,它的人民都是一个个平平常常,而再大的大国也就是这些平常人组成的。当人民成为朋友,交流变成友谊,相互了解自然就开始了。任何一方,能以更宽广的视角去看这个世界, 总是一件好事情。

去年,我们逐渐给自己在国内的好朋友写了这些信。希望能和朋友们分享我们的所读所见所闻所思。在此,衷心感谢三联书店的编辑和所有帮助这本书出版的朋友。

还来不及作任何思索,新移民所面临的生活压力就立即把我们投入了同样的辛勤劳作之中。这样,我们和周围的普通美国人之间,自然就有了共同谋生而产生的共同语言,也有了共同的经历,共同的喜怒哀乐。不少美国人还成了我们的好朋友。我们无形中发现,美国已经渐渐地从一堆抽象的概念中走出来,变成了脚下实实在在的土地,变成了一片片森林牧场,变成了一个一个美国人。

我们也有过被称之为“边缘人”的苦闷。我们显然不可能在进入这一块国土的同时,就在一瞬间也进入它的文化,而原来的文化背景又由于天长地远而渐显陌生。在实际生活中,两种截然不同的文化,会经常骤然直率地在我们面前相遇碰撞,一开始真有无所适从亦无可躲避的窘迫。然而,时间长了,我们开始对“边缘人”的处境逐渐坦然,甚至悟出了些什么。冷静下来,我们发现自己第一次能够这样坐在一个安静的地方,同时和两个文化保持一个不远也不近的距离,它们不仅开始有可能化为一片风景,而且第一次向我们呈现出前所未有的意义。

“边缘人”的苦恼在新移民中十分普遍,它只是两个强势文化聚焦在一个小人物身上而产生的悲剧性效应。我们庆幸自己能够脱身出来。但是,我们的处境使我们不可能不想到,作为一个夹缝中的移民,尚且感受到矛盾与压力,那么,当这两种文化两个大国真的正面遭遇,彼此实际上是多么陌生和困惑,说是危机四伏似乎也并不过分。我们所处的位置,使我们有可能更多地看到它们的差异。我们发现,它们不仅有各自圆满的价值体系,甚至有各自不同的语汇、语境和逻辑。有时,从一个大前提出发,顺着各自的逻辑走去,竟会走出风马牛不相及的结果来。在这样的基础上,对话只可能显得痛苦而吃力。

因此,好像在作出举手相迎或严辞相拒的决定之前,还有一段相当艰苦而漫长的互相了解的路必须去走。否则,轻易称“是”显得没有根据,动辄言“不”也容易文不对题。更何况,历史已经规定了它们不可能永远回避。它们都已尝试过这样做,但是,眼看着毫无结果,于是,它们又试图相互走近。有时,如果不暂时和自己的习惯思维方式生生拉开一段距离,就无法在相互了解的路上走出一步。

我们则是以一个普通新移民的身份去了解这个陌生的国家。既来之则安之,这也是我们的必由之路,我们也别无选择。

美国不是一个善于遮羞的国家,它投出一片阳光,就落下一片阴影。它全部的阴影都毫无遮掩地暴露在所有的人面前,哪怕你是一个陌生人。所以,即使是像我们这样的平常外来者,也会一眼就看出~大堆毛病来。但是我们马上就明白自己必须从沾沾自喜中醒来,因为后来很快发现,这并不见得就~定是自己比美国人更高明且目光更敏锐。他们似乎也很清楚有这么一片阴影,他们只是迫不得已在承认一个简单的道理,如果你追求阳光,你就躲不开身后的阴影。我们开始奇怪,美国人在容忍这片阴影的时候(这种容忍常常使他们痛苦不堪),什么是他们心中不熄的光明呢?他们在寻求着什么,以至于不惜支付出沉重的代价呢?对于我们,这真是一个问题。在了解它的过程中,我们对这个历史短短的陌生国家产生了与日俱增的兴趣。

根据自己作为一个平民的经验,我们发现,了解的第一步就是简单的交往。不论一个大国看上去有着多么坚硬的外壳,它的人民都是一个个平平常常,而再大的大国也就是这些平常人组成的。当人民成为朋友,交流变成友谊,相互了解自然就开始了。任何一方,能以更宽广的视角去看这个世界, 总是一件好事情。

去年,我们逐渐给自己在国内的好朋友写了这些信。希望能和朋友们分享我们的所读所见所闻所思。在此,衷心感谢三联书店的编辑和所有帮助这本书出版的朋友。

吾讲斯美 豆瓣

8.3 (6 个评分)

作者:

李雾

广西师范大学出版社

2007

- 3

《吾讲斯美》这题目并不是要讽剌什么,仅是觉得好玩,自己来谈谈美国。布什家族的人气,苏珊·桑塔格的微笑,美国大选中蕴藏着怎样的文化战争,为子女存学费与为自己存养老金哪个合算,领带的不同颜色代表了怎样的政治含义,以妮可·基德曼为代表的澳洲帮如何横扫好莱坞,“哈利·波特”的成功激起的童话与文学之争结果如何,等等。这一部闲时翻翻的随笔集,有娱乐之顽心,却无讲道之热忱。之所以无热忱,倒不是被国内“到处莺歌燕舞,形势一片大好”所感动,而是对知识分子以先知自居所推行的社会工程有哈耶克式的怀疑。

英谚曰,上帝在细节里。《吾讲斯美》很注意细节,盯着“美国宪法有个漏洞”,谈女男关系,论古典文学有否现实意义,写几篇影评,主要是比较电影和文学原著,这是所谓文化研究的一个热点,看看大众文化的电影如何把比较精英的小说庸俗化。因为不是讲道,《吾讲斯美》很少直接对读者说应该怎样怎样,而是把道理留给读者自己思考;如果实在有什么微言大义,通常也是以暗示的、隐喻的、谐趣的、反讽的、象征的、寓言的或类比的方式(好像卖了几个瓜)嵌进文章里,读者能理解最好,一时不理解就当故事看。《吾讲斯美》只是中立客观地介绍国外文化现象,并不是要宣传某种理论或某套理想。

英谚曰,上帝在细节里。《吾讲斯美》很注意细节,盯着“美国宪法有个漏洞”,谈女男关系,论古典文学有否现实意义,写几篇影评,主要是比较电影和文学原著,这是所谓文化研究的一个热点,看看大众文化的电影如何把比较精英的小说庸俗化。因为不是讲道,《吾讲斯美》很少直接对读者说应该怎样怎样,而是把道理留给读者自己思考;如果实在有什么微言大义,通常也是以暗示的、隐喻的、谐趣的、反讽的、象征的、寓言的或类比的方式(好像卖了几个瓜)嵌进文章里,读者能理解最好,一时不理解就当故事看。《吾讲斯美》只是中立客观地介绍国外文化现象,并不是要宣传某种理论或某套理想。

文化@私生活 豆瓣

7.1 (11 个评分)

作者:

王小峰

上海人民出版社

2008

- 1

《文化私生活》是作者的第二本博客文集,精选了其博客“不许联想”上2005下半年至今的文章40多篇。全书分为三个部分:第一部分,“文化篇:给你自由过了火”,主要是文化时评,尖锐而真切;第二部分,“私生活篇:人人都爱塞林格”,是作者个人生活中的故事,妙趣横生;第三部分,“文化私生活篇:十面埋妇”,是作者第二部博客电影《十面埋妇》的剧本及花絮。

书名“文化@私生活”是指一个人完全属于自己的、极少公之于众的文化生活,甚至一被人知道会遭到嘲笑。这个提法既有戏谑之意,又点出了人们在文化消费中面临的某种尴尬,非常真实。全书仍然是王小峰特有的辛辣、幽默然而引人深思的风格。

书名“文化@私生活”是指一个人完全属于自己的、极少公之于众的文化生活,甚至一被人知道会遭到嘲笑。这个提法既有戏谑之意,又点出了人们在文化消费中面临的某种尴尬,非常真实。全书仍然是王小峰特有的辛辣、幽默然而引人深思的风格。

崔健:在一无所有中呐喊 豆瓣

作者:

赵健伟

北京师范大学出版社

1992

- 9

http://bbs.nankai.edu.cn/cgi-bin/bbs/newcon?file=M.997964628.A&mode=2&board=PopMusic&num=134

闪开,让我歌唱八十年代 Eggplant.place 豆瓣 谷歌图书

7.8 (53 个评分)

作者:

张立宪

人民文学出版社

2008

- 4

其它标题:

闪开, 让我歌唱八十年代

八十年代,中国最后一个纯真年代。这本书是对这一纯真年代的终极回忆。

作者老六是生于1968年的“六八式”——所谓“生于六十年代,在八十年代经历青春,在九十年代讨生活、在本世纪负责任”的一代。这本书就是他的一部八十年代微观个人史,由十二章记忆碎片构成——关于麻将、关于校园、关于打架、关于毛片、关于评书、关于电影、关于足球、关于买碟、关于电脑……

其实,何止“六八式”,任何一代人的青春,激情和痛苦都是一样的,他们对自己所处时代的感念之情也是一样的——一个人的青春在什么时代度过,那就是他最好的年代,所以,翻开本书的人,不是被记忆虐待得同声一叹,便是温暖到会心一笑:

我们一直以为活的是未来,其实拥有的只有回忆。

多少人害怕变老,多少人正在变老,多少人已经老了。当一切都已经地覆天翻,精神麻木的现代悲剧大幕拉开之时,多说一句都是多余:

闪开,让我们开始集体回忆。

作者老六是生于1968年的“六八式”——所谓“生于六十年代,在八十年代经历青春,在九十年代讨生活、在本世纪负责任”的一代。这本书就是他的一部八十年代微观个人史,由十二章记忆碎片构成——关于麻将、关于校园、关于打架、关于毛片、关于评书、关于电影、关于足球、关于买碟、关于电脑……

其实,何止“六八式”,任何一代人的青春,激情和痛苦都是一样的,他们对自己所处时代的感念之情也是一样的——一个人的青春在什么时代度过,那就是他最好的年代,所以,翻开本书的人,不是被记忆虐待得同声一叹,便是温暖到会心一笑:

我们一直以为活的是未来,其实拥有的只有回忆。

多少人害怕变老,多少人正在变老,多少人已经老了。当一切都已经地覆天翻,精神麻木的现代悲剧大幕拉开之时,多说一句都是多余:

闪开,让我们开始集体回忆。