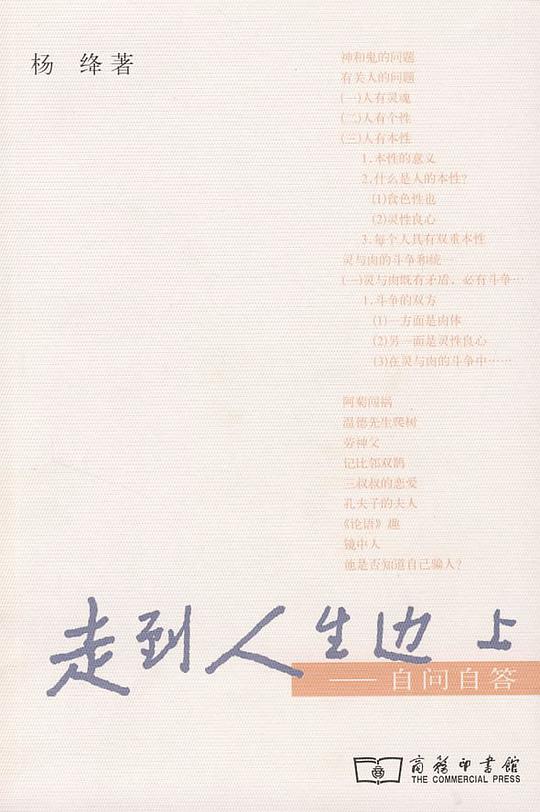

走到人生边上 豆瓣

7.5 (63 个评分)

作者:

杨绛

商务印书馆

2007

- 8

人生据说是一部大书。“生、老、病、死”是人生的规律,谁也逃不过。《写在人生边上》是钱钟书先生的第一个集子,由杨绛女士编定。本书则是这个集子的注释,回答了神和鬼的问题,有关人的问题,灵与肉的斗争和统一,修身之道,人生的价值等。

此书共分为两部分,在书中杨绛关注了神和鬼的问题,人的灵魂、个性、本性,灵与肉的斗争和统一,命与天命以及人类的文明等问题。融会了文学、哲学、伦理学精神分析等学科的知识,并形成了自己的思考。

后一部分则由注释《写在人生边上》多篇散文构成。在《论语趣》一文中,杨绛提到,钱钟书和她都认为,孔子最喜欢的弟子是子路而不是颜回,最不喜欢的是不懂装懂、大胆胡说的宰予。

此书共分为两部分,在书中杨绛关注了神和鬼的问题,人的灵魂、个性、本性,灵与肉的斗争和统一,命与天命以及人类的文明等问题。融会了文学、哲学、伦理学精神分析等学科的知识,并形成了自己的思考。

后一部分则由注释《写在人生边上》多篇散文构成。在《论语趣》一文中,杨绛提到,钱钟书和她都认为,孔子最喜欢的弟子是子路而不是颜回,最不喜欢的是不懂装懂、大胆胡说的宰予。