艺术史

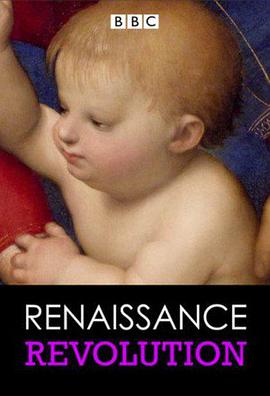

文艺复兴 (2010) 豆瓣

Renaissance Revolution

8.9 (11 个评分)

导演:

兰德尔·赖特

演员:

马休·柯林斯

The new series on Renaissance painting, written and presented by Matthew Collings, begins with an artistic investigation into one of the most radiant and beautiful images in all of art history, The Madonna of the Meadow, painted in 1505 by Raphael.

Renaissance art has become part of the 21st-century heritage industry but when Raphael was alive, it was a startling new form of visual expression, and Raphael's vibrant 'realism' was striking and fresh. It became the model for western art for the next 400 years, right up until the birth of Modernism.

As much as it was a cultural 'rebirth', the Renaissance was also a revolution in ideas about reality. Matthew Collings sets out to remind us of how radical Renaissance paintings were when they were made, as well as opening our eyes to what is still truly great about them. In this programme he deconstructs The Madonna of the Meadow with the help of the very latest high-resolution digital technology, which allows him to explore the inner secrets of Raphael's painterly effects with a clarity and at a level of detail never before seen on television.

As Matthew says, it is a journey 'to the other side of an illusion', revealing how Raphael created the alluring images that were so appealing to his wealthy Renaissance clients - including the Pope - and which entranced artists for centuries after his death. Matthew explains the secret to Raphael's vibrant colour harmonies, which the artist grasped intuitively, long before the advent of colour 'theory'; and Raphael also knew how to exploit colour effects to create the impression of extraordinary depth in his paintings.

Renaissance art has become part of the 21st-century heritage industry but when Raphael was alive, it was a startling new form of visual expression, and Raphael's vibrant 'realism' was striking and fresh. It became the model for western art for the next 400 years, right up until the birth of Modernism.

As much as it was a cultural 'rebirth', the Renaissance was also a revolution in ideas about reality. Matthew Collings sets out to remind us of how radical Renaissance paintings were when they were made, as well as opening our eyes to what is still truly great about them. In this programme he deconstructs The Madonna of the Meadow with the help of the very latest high-resolution digital technology, which allows him to explore the inner secrets of Raphael's painterly effects with a clarity and at a level of detail never before seen on television.

As Matthew says, it is a journey 'to the other side of an illusion', revealing how Raphael created the alluring images that were so appealing to his wealthy Renaissance clients - including the Pope - and which entranced artists for centuries after his death. Matthew explains the secret to Raphael's vibrant colour harmonies, which the artist grasped intuitively, long before the advent of colour 'theory'; and Raphael also knew how to exploit colour effects to create the impression of extraordinary depth in his paintings.

观看之道 豆瓣

7.8 (58 个评分)

作者:

[英]约翰·伯格

译者:

戴行钺

广西师范大学出版社

2015

- 7

编辑推荐

1.艺术入门经典,改变西方几代人的观看方式。1972年,由约翰•伯格主导的电视系列片《观看之道》在英国BBC播出,这个节目改变了西方一整个时代的观看方式,本书即是与之相配套的同名图文书。《观看之道》所普及的观念,是普通读者了解和观看西方艺术的重要手段,本书既是艺术欣赏入门经典,同时,它论及机械复制时代的艺术品、女性作为被观看对象、油画传统、广告与资本主义等部分的内容,亦是相关领域研究者的必读文本。

2.收录艺术史经典名作两百余幅,当代最伟大的艺术评论家权威解读。约翰•伯格是英国艺术史家、小说家、公共知识分子、画家,从1952年起,就开始为New Statesman撰稿,并迅速成为英国当代最有影响力的艺术批评家,本书精选艺术经典名作两百余幅,由约翰•伯格权威解读,精装再版,值得收藏。

内容简介

观看先于言语。观看确立了我们在周围世界的地位。他人的视线与我们的相结合,使我们确信自己置身于这可观看的世界之中。而当图像终于取代文字,充斥于视线所及的一切空间,我们又该如何观看而不致再度迷失?

本书论及机械复制时代的艺术品、女性作为被观看对象、油画传统、广告与资本主义等方面,配以两百余幅经典图像,与BBC同名纪录片一起,改变了西方一整个世代的观看方式,也必将适用于如今大大小小的手机屏幕和街边广告牌。从对视觉文化的深入探索和普及的角度而言,本书亦可与贡布里希爵士最杰出的著作互为补充。

名人推荐

我尊崇并热爱约翰•伯格的作品。他为世间真正重要之事写作,而非随性所至。在当代英语作家中,我奉他为翘楚;自劳伦斯以来,再无人像伯格这般关注感觉世界,并赋之以良心的紧迫性。他是一位杰出的艺术家与思想者。论诗意,他或许稍逊劳伦斯;但他更机敏、更关注公共价值,风度气节亦胜一筹。他是一位杰出的艺术家与思想者。

——苏珊•桑塔格

他不倦的窥探并非仅仅指向摄影与绘画,而是“观看”的诡谲。在我们可能涉及的有关观看的文献中,很难找到如此引人入胜的文字,这些文字有效化解了古典绘画被专业史论设置的高贵藩篱,也使照片摆脱过多的影像理论,还原为亲切的视觉读物。阅读伯格,会随时触动读者内心极为相似的诧异与经验,并使我们的同情心提升为良知。

——陈丹青

撇开意识形态立场不谈,伯格目前在几个领域里都是不可不读的大家。例如艺术理论和艺术史,你能不看《观看之道》和《毕加索的成败》吗?假如你研究摄影,你能不读他的《另一种讲述的方式》吗?假如你喜欢当代英语文学,你一定会在主要的书评刊物读到其他人评介他的新小说。更妙的是,他随便写一篇谈动物的文章,也被人认为是新兴的文化研究领域“动物研究”的奠基文献之一。综合起来看,他就和苏珊•桑塔格一样,是那种最有原创力也最有影响力的公共知识分子;虽然不在学院,也不按学院的格式写作,却创造出了很多名牌大学教授一辈子也弄不出来的观念。而且他还要写得那么美,拥有那么多读者。反过来说,今天我们中国也很流行讲“公共知识分子”,但很惭愧,我们似乎还没有人及得上伯格这一流,还没有谁会有这样的知识上的创造力。

——梁文道

1.艺术入门经典,改变西方几代人的观看方式。1972年,由约翰•伯格主导的电视系列片《观看之道》在英国BBC播出,这个节目改变了西方一整个时代的观看方式,本书即是与之相配套的同名图文书。《观看之道》所普及的观念,是普通读者了解和观看西方艺术的重要手段,本书既是艺术欣赏入门经典,同时,它论及机械复制时代的艺术品、女性作为被观看对象、油画传统、广告与资本主义等部分的内容,亦是相关领域研究者的必读文本。

2.收录艺术史经典名作两百余幅,当代最伟大的艺术评论家权威解读。约翰•伯格是英国艺术史家、小说家、公共知识分子、画家,从1952年起,就开始为New Statesman撰稿,并迅速成为英国当代最有影响力的艺术批评家,本书精选艺术经典名作两百余幅,由约翰•伯格权威解读,精装再版,值得收藏。

内容简介

观看先于言语。观看确立了我们在周围世界的地位。他人的视线与我们的相结合,使我们确信自己置身于这可观看的世界之中。而当图像终于取代文字,充斥于视线所及的一切空间,我们又该如何观看而不致再度迷失?

本书论及机械复制时代的艺术品、女性作为被观看对象、油画传统、广告与资本主义等方面,配以两百余幅经典图像,与BBC同名纪录片一起,改变了西方一整个世代的观看方式,也必将适用于如今大大小小的手机屏幕和街边广告牌。从对视觉文化的深入探索和普及的角度而言,本书亦可与贡布里希爵士最杰出的著作互为补充。

名人推荐

我尊崇并热爱约翰•伯格的作品。他为世间真正重要之事写作,而非随性所至。在当代英语作家中,我奉他为翘楚;自劳伦斯以来,再无人像伯格这般关注感觉世界,并赋之以良心的紧迫性。他是一位杰出的艺术家与思想者。论诗意,他或许稍逊劳伦斯;但他更机敏、更关注公共价值,风度气节亦胜一筹。他是一位杰出的艺术家与思想者。

——苏珊•桑塔格

他不倦的窥探并非仅仅指向摄影与绘画,而是“观看”的诡谲。在我们可能涉及的有关观看的文献中,很难找到如此引人入胜的文字,这些文字有效化解了古典绘画被专业史论设置的高贵藩篱,也使照片摆脱过多的影像理论,还原为亲切的视觉读物。阅读伯格,会随时触动读者内心极为相似的诧异与经验,并使我们的同情心提升为良知。

——陈丹青

撇开意识形态立场不谈,伯格目前在几个领域里都是不可不读的大家。例如艺术理论和艺术史,你能不看《观看之道》和《毕加索的成败》吗?假如你研究摄影,你能不读他的《另一种讲述的方式》吗?假如你喜欢当代英语文学,你一定会在主要的书评刊物读到其他人评介他的新小说。更妙的是,他随便写一篇谈动物的文章,也被人认为是新兴的文化研究领域“动物研究”的奠基文献之一。综合起来看,他就和苏珊•桑塔格一样,是那种最有原创力也最有影响力的公共知识分子;虽然不在学院,也不按学院的格式写作,却创造出了很多名牌大学教授一辈子也弄不出来的观念。而且他还要写得那么美,拥有那么多读者。反过来说,今天我们中国也很流行讲“公共知识分子”,但很惭愧,我们似乎还没有人及得上伯格这一流,还没有谁会有这样的知识上的创造力。

——梁文道

女人与女红 豆瓣

Frauen, die den Faden in der hand halten

作者:

托马斯•莱希涅夫斯基

/

Thomas Blisniewski

译者:

宁宵宵

中央编译出版社

2013

- 7

在《女人与女红》一书中,作者托马斯•莱希涅夫斯基带领我们纵览艺术史中以女红为主题的绘画作品。数百年来,手拿针线的女人们一直是激发艺术家热情和创造力的题材之一,表现形式也变化丰富。从这些画作中我们可以看到,不论是富家千金或出身贫寒,不论是圣经里的女性形象或是罗马神话中的女神,无论是质朴的农妇或是卖弄风情的风尘女子,还有职业女性以及在假日研习刺绣的妇女,她们手中都放不下针和线。不管什么时代,她们在织布机旁工作,或是纺羊毛、编结花边、缝纫、补缀、刺绣和钩织。画家们不仅捕捉到她们在做女红时的神情与情感,还描绘了这些女人的社交生活。

本书收录的艺术作品力求凸显细节,将读者带入过去几百年的女性日常生活场景之中。艺术史学家、纺织史专家托马斯•莱希涅夫斯基将这些画作内在的关联性摘出来,用一种直观的方式说明其中的艺术、文化和社会意义。不论我们现在所处的时代是怎样的,是否已经丧失了女红的传统,这本书丰富多样的名画可以帮助读者重回旧时光,那就是:女人的手中紧握着针和线!

本书收录的艺术作品力求凸显细节,将读者带入过去几百年的女性日常生活场景之中。艺术史学家、纺织史专家托马斯•莱希涅夫斯基将这些画作内在的关联性摘出来,用一种直观的方式说明其中的艺术、文化和社会意义。不论我们现在所处的时代是怎样的,是否已经丧失了女红的传统,这本书丰富多样的名画可以帮助读者重回旧时光,那就是:女人的手中紧握着针和线!

纽约艺术指南 豆瓣

The Art Guide: New York

作者:

摩根•福尔克纳

/

Morgan Falconer

译者:

杜盈

中央编译出版社

2013

- 7

这既是一部实用的艺术旅游指南,也是一部结构清晰的艺术史读物。它为旅游者观赏纽约艺术品提供了全面指导,通过深入浅出地介绍纽约各大博物馆和美术馆的收藏品,勾勒出一部人类艺术史的大致轮廓。它将引导你全面领略纽约的艺术精品,从世界闻名的机构展出的各流派巨作,到鲜为人知、超凡脱俗、深藏于美术馆中的佳作等等,不一而足。在多角度、多层次介绍各馆艺术品的同时,作者还精心编制了各馆藏品的分类索引,使读者可以根据各自的喜好迅速找到自己喜爱的艺术家或艺术风格。在大都会艺术博物馆观赏尼古拉斯•普桑和雅克-路易•大卫的作品后,紧接着去弗利克美术馆看洛可可画家布歇和弗拉戈纳尔的画作,或者去美国唯一致力于19至20世纪学术传统的达西什博物馆。

作者还对多位重要艺术家作了批判性分析,对他们艺术生涯的重要时刻进行评点,甚至告诉你去哪里找艺术家的故居与遗迹,既帮你找到杰克逊•波洛克的标志性作品,也精确定位他在纽约的故居和他曾经常常出没的地方。

对所有游览或居住在纽约的艺术爱好者来说,这是一本极为实用的指南;对于尚没有机会游览纽约的人来说,这本书将为你勾画一场虚拟的纽约艺术之旅。

超过150幅全彩高清图片,再现精品魅力。

全面展现纽约博物馆和美术馆标志性作品。

附录纽约城市地图,指引博物馆和美术馆位置。

兼顾实用、便利与精美,居家赏玩与旅行皆宜。

作者还对多位重要艺术家作了批判性分析,对他们艺术生涯的重要时刻进行评点,甚至告诉你去哪里找艺术家的故居与遗迹,既帮你找到杰克逊•波洛克的标志性作品,也精确定位他在纽约的故居和他曾经常常出没的地方。

对所有游览或居住在纽约的艺术爱好者来说,这是一本极为实用的指南;对于尚没有机会游览纽约的人来说,这本书将为你勾画一场虚拟的纽约艺术之旅。

超过150幅全彩高清图片,再现精品魅力。

全面展现纽约博物馆和美术馆标志性作品。

附录纽约城市地图,指引博物馆和美术馆位置。

兼顾实用、便利与精美,居家赏玩与旅行皆宜。

伦敦艺术指南 豆瓣 Goodreads

The Art Guide: London

作者:

山姆•菲利普斯

/

Sam Phillips

译者:

殷俊洁

中央编译出版社

2013

- 7

这既是一部实用的艺术旅游指南,也是一部结构清晰的艺术史读物。它为旅游者参观伦敦藏品丰富的博物馆和画廊提供了全面的指导,以着重介绍精华藏品的方式,书写出一部故事性的艺术史。这本指南的独特方法,让你在伦敦众多的博物馆中找到自己喜爱的艺术家或艺术风格。如果你喜欢拉斐尔前派的作品,本书将向你展现在伦敦哪些地方可以找到它们,既有展示在世界知名艺术机构中该流派的代表作,也有藏于有别常规的画廊中的精品小画。你可以在斯隆街上的圣三一教堂尽情欣赏伯恩-琼斯的彩色玻璃画之美,然后动身去泰特美术馆观赏密莱司的《奥菲莉娅》;你可以登上开往沃尔瑟姆斯托的地铁,去曾是莫里斯故居的威廉•莫里斯画廊,那儿如今展示着拉斐尔前派的精品油画。

本书还对许多重要的艺术家和艺术运动进行了简洁的历史叙述和评论性分析,向你展示哪里可以看到弗朗西斯•培根的标志性作品,并标出他以前在伦敦的居所和常去之处。

对所有游览或居住在伦敦的艺术爱好者来说,这是一本极为实用的指南;对于尚没有机会游览伦敦的人来说,这本书将为你勾画一场虚拟的伦敦艺术之旅。

超过150幅全彩高清图片,再现精品魅力。

全面展现伦敦博物馆和美术馆标志性作品。

附录伦敦城市地图,指引博物馆和美术馆位置。

兼顾实用、便利与精美,居家赏玩与旅行皆宜。

本书还对许多重要的艺术家和艺术运动进行了简洁的历史叙述和评论性分析,向你展示哪里可以看到弗朗西斯•培根的标志性作品,并标出他以前在伦敦的居所和常去之处。

对所有游览或居住在伦敦的艺术爱好者来说,这是一本极为实用的指南;对于尚没有机会游览伦敦的人来说,这本书将为你勾画一场虚拟的伦敦艺术之旅。

超过150幅全彩高清图片,再现精品魅力。

全面展现伦敦博物馆和美术馆标志性作品。

附录伦敦城市地图,指引博物馆和美术馆位置。

兼顾实用、便利与精美,居家赏玩与旅行皆宜。

艺术通史 豆瓣

Art: The Whole Story

作者:

[英] 史蒂芬·法辛

译者:

杨凌峰

未读·艺术家·北京联合出版公司

2019

本书追溯了7万余年的艺术发展历程,以全球视角展现出不同时代与地域,不同社会和文化情境中艺术多样的面貌。书中包含1100余张高清全彩插图,囊括了绘画、雕塑、行为艺术、观念艺术等不同品类,同时聚焦于个体作品的深入分析,对不同时期大师杰作的丰富内涵进行了深刻阐述。

本书自推出以来在全球已有20余种译本,超百万销量,此次的修订升级版中新增了当代艺术发展动态,充分揭示出今日的艺术家对于社会变化的思考和探究。

【编辑推荐】

★不可或缺的艺术入门百科全书 本书由全球艺术博物馆馆长、艺术史学者、艺术评论家联手打造,突破了传统以欧洲为中心的艺术视角,放眼全球,展现了世界不同地区的艺术成就,同时书中囊括了绘画、雕塑、行为艺术、地景艺术等不同类型,梳理了7万余年的艺术发展历程,是艺术爱好者可信赖的艺术鉴赏向导。

★重点明确 体例清晰 全书以清晰的内容架构展示了艺术的发展历程,包含艺术概述、代表作品剖析、细节聚焦、大事年表等模块,着力于个体作品的深入分析,深挖大师作品的丰富内涵,全书含1100余张高清图片,为读者带来全方位的艺术享受。

★2019年全新修订 增加当代艺术动态 2019年全新升级,结合当代艺术发展动态,补充了zui新的当代艺术作品及评论,充分揭示出当代艺术家对于社会变化的思考和影响。另外修订版对原文进行了精校,译文更准确流畅。

★读者口碑保证的经典之作 本书自首版上市以来广受欢迎,全球已有二十五种语言的译本,全系列累计销售上百万册,亚马逊、Goodreads读者均给出四星半好评。

本书自推出以来在全球已有20余种译本,超百万销量,此次的修订升级版中新增了当代艺术发展动态,充分揭示出今日的艺术家对于社会变化的思考和探究。

【编辑推荐】

★不可或缺的艺术入门百科全书 本书由全球艺术博物馆馆长、艺术史学者、艺术评论家联手打造,突破了传统以欧洲为中心的艺术视角,放眼全球,展现了世界不同地区的艺术成就,同时书中囊括了绘画、雕塑、行为艺术、地景艺术等不同类型,梳理了7万余年的艺术发展历程,是艺术爱好者可信赖的艺术鉴赏向导。

★重点明确 体例清晰 全书以清晰的内容架构展示了艺术的发展历程,包含艺术概述、代表作品剖析、细节聚焦、大事年表等模块,着力于个体作品的深入分析,深挖大师作品的丰富内涵,全书含1100余张高清图片,为读者带来全方位的艺术享受。

★2019年全新修订 增加当代艺术动态 2019年全新升级,结合当代艺术发展动态,补充了zui新的当代艺术作品及评论,充分揭示出当代艺术家对于社会变化的思考和影响。另外修订版对原文进行了精校,译文更准确流畅。

★读者口碑保证的经典之作 本书自首版上市以来广受欢迎,全球已有二十五种语言的译本,全系列累计销售上百万册,亚马逊、Goodreads读者均给出四星半好评。

艺术史导论 豆瓣

作者:

[德]汉斯·贝尔廷

/

[德]海因里希·迪利

…

译者:

贺询

北京大学出版社

2021

- 9

这是一本艺术史学科导论性质的著作,也是一本艺术史学习经典指南。此书对学科内最重要的基础知识进行了清晰而不流于表面的概述,其所关注的不是包含诸多艺术家姓名和风格的艺术史,而是艺术史本身,即研究对象、媒介材料、理论方法、发展趋势等,讲述准确、精妙。

作为一门学科,艺术史最早于19 世纪在德语国家兴起,因此向来有“艺术史的母语是德语”的说法。这本经久不衰的著作由艺术史各个分支领域的顶 级德国学者分别撰写,畅销德国30余年,也是德国艺术史院系中流传广泛的专业读物。最新的德文第7版(中文首版)包含关于神经学、图像媒介,以及后现代和国际化的新艺术史等章节,关于性别研究等部分也做了较大修订。可以说,此书迎合了德语区艺术史学科巨大的改革热望,也经受住了改革的考验。因此,它理所当然地出现在诸多权威的艺术史推荐书单。

我国目前有诸多艺术史研究与教学机构,以及艺术史专业学生与跨专业学者,此书可作为一本常备的方法论手册,帮助读者更好地了解艺术史学科全貌。

作为一门学科,艺术史最早于19 世纪在德语国家兴起,因此向来有“艺术史的母语是德语”的说法。这本经久不衰的著作由艺术史各个分支领域的顶 级德国学者分别撰写,畅销德国30余年,也是德国艺术史院系中流传广泛的专业读物。最新的德文第7版(中文首版)包含关于神经学、图像媒介,以及后现代和国际化的新艺术史等章节,关于性别研究等部分也做了较大修订。可以说,此书迎合了德语区艺术史学科巨大的改革热望,也经受住了改革的考验。因此,它理所当然地出现在诸多权威的艺术史推荐书单。

我国目前有诸多艺术史研究与教学机构,以及艺术史专业学生与跨专业学者,此书可作为一本常备的方法论手册,帮助读者更好地了解艺术史学科全貌。

中世纪之美 豆瓣

Arte e bellezza nell’estetica medievale

7.9 (15 个评分)

作者:

[意] 翁贝托·艾柯

译者:

刘慧宁

译林出版社

2021

- 8

本书是艾柯论述中世纪美学理论、审美体验和艺术实践的作品。中世纪之美在艾柯笔下呈现出自成一体的活力,它继承了古希腊和古罗马的传统,在教条的思想环境中悄然演变,直到发展出成熟且具有批判性的观念体系,对现代所继承的传统做出了基于中世纪视野的修正。

艾柯的论述从中世纪文本中汲取 了神学、诗学、神秘主义、柏拉图主义的思潮,他探讨的艺术作品涵盖了教堂、雕塑、珠宝、绘画、音乐和古抄本。经过艾柯的解读和阐释后,中世纪的美学思想和艺术作品流溢出一种原始和独特的美感,它的缜密性和普适性直至今天都能够在我们身上激发出新鲜的见解。

——————————————————————————————————

中世纪是大教堂的世纪,上帝之树,千枝凌空,万叶纷披;中世纪是大城堡的世纪,断壁巨石铭刻着隐约在岁月深处的琱戈玉钺;中世纪是手抄本的世纪,神秘的文字寂寂地轩昂在灿烂的羊皮纸上。艾柯徘徊在教堂和城堡,翻开尘封的书页,写出中世纪的艺术,把读者引入圣域一瞥艺术的神性之光。

——中国美术学院教授 范景中

艾柯的《中世纪之美》带领读者走出两个常见的误区:一、中世纪不存在美学;二、即便存在,那也是以智性美代替了世俗意义上的审美感性。

——复旦大学特聘教授,艺术史和美学学者 沈语冰

博学如艾柯,也有他的起点,那就是中世纪美学。他反对将中世纪视为“蒙昧时期”,而将其视为欧洲近代文明的坩埚。毕达哥拉斯主义的数字之美,加洛林文艺复兴的人文之美,爱留根纳的秩序之美,直到托马斯•阿奎那,确立了中世纪经院美学的庞大系统。这是著作等身的艾柯在博士论文后的第二本书,他自嘲说:“我以年轻学者的笨拙方式讲述了一个故事,但时至今日,我依然相信这个故事。”——时至今日,我们依然相信艾柯。

——复旦大学教授,书评人,豆瓣网艾柯小组组长 马 凌

这部轻松易读的作品直到今天都与我们息息相关,艾柯显然对中世纪艺术充满了热爱。

——《波士顿环球报》书评专栏作者 罗伯特•泰勒

如果你是一位想了解中世纪美学的读者,你会发现市面上没有哪本书比艾柯的这部作品更审慎、更优美、更精妙、更予人以启发。

——《艺术月刊》书评作者 A. C. 巴雷特

艾柯的论述从中世纪文本中汲取 了神学、诗学、神秘主义、柏拉图主义的思潮,他探讨的艺术作品涵盖了教堂、雕塑、珠宝、绘画、音乐和古抄本。经过艾柯的解读和阐释后,中世纪的美学思想和艺术作品流溢出一种原始和独特的美感,它的缜密性和普适性直至今天都能够在我们身上激发出新鲜的见解。

——————————————————————————————————

中世纪是大教堂的世纪,上帝之树,千枝凌空,万叶纷披;中世纪是大城堡的世纪,断壁巨石铭刻着隐约在岁月深处的琱戈玉钺;中世纪是手抄本的世纪,神秘的文字寂寂地轩昂在灿烂的羊皮纸上。艾柯徘徊在教堂和城堡,翻开尘封的书页,写出中世纪的艺术,把读者引入圣域一瞥艺术的神性之光。

——中国美术学院教授 范景中

艾柯的《中世纪之美》带领读者走出两个常见的误区:一、中世纪不存在美学;二、即便存在,那也是以智性美代替了世俗意义上的审美感性。

——复旦大学特聘教授,艺术史和美学学者 沈语冰

博学如艾柯,也有他的起点,那就是中世纪美学。他反对将中世纪视为“蒙昧时期”,而将其视为欧洲近代文明的坩埚。毕达哥拉斯主义的数字之美,加洛林文艺复兴的人文之美,爱留根纳的秩序之美,直到托马斯•阿奎那,确立了中世纪经院美学的庞大系统。这是著作等身的艾柯在博士论文后的第二本书,他自嘲说:“我以年轻学者的笨拙方式讲述了一个故事,但时至今日,我依然相信这个故事。”——时至今日,我们依然相信艾柯。

——复旦大学教授,书评人,豆瓣网艾柯小组组长 马 凌

这部轻松易读的作品直到今天都与我们息息相关,艾柯显然对中世纪艺术充满了热爱。

——《波士顿环球报》书评专栏作者 罗伯特•泰勒

如果你是一位想了解中世纪美学的读者,你会发现市面上没有哪本书比艾柯的这部作品更审慎、更优美、更精妙、更予人以启发。

——《艺术月刊》书评作者 A. C. 巴雷特

美的历程 豆瓣

9.2 (142 个评分)

作者:

李泽厚

生活·读书·新知三联书店

2009

- 1

本书是中国美学的经典之作。凝聚了作者李泽厚先生多年研究,他把中国人古往今来对美的感觉玲珑剔透地展现在大家眼前,如斯感性,如斯亲切。今配以精美的插图,本书就更具体地显现出中国这段波澜壮阔的美的历程。

《美的历程》是部大书(应该说是几部大书),是一部中国美学和美术史,一部中国文学史,一部中国哲学史,一部中国文化史。 ——冯友兰

这样的著作能有多少呢?凤毛麟角吧,以十几万字的篇幅来完成这样一个”美的历程”,高屋建瓴,势如破竹,且能做到“天网恢恢,疏而不漏”,该细密处细密,该留连处留连,丝丝入扣,顺理成章,在看似漫不经心的巡礼中触摸到文明古国的心灵历史,诚非大手笔而不能为。

《美的历程》一书真是写得英姿勃发。才气逼人。单是标题,便气度不凡:龙飞凤舞。青铜饕餮。魏晋风度、盛唐之音,更不用说每过几页就有一段华彩乐章了。实际上,《美的历程》是可以当作艺术品来看待的。它充分地表现着李泽厚的艺术魁力。 ——易中天

《美的历程》是部大书(应该说是几部大书),是一部中国美学和美术史,一部中国文学史,一部中国哲学史,一部中国文化史。 ——冯友兰

这样的著作能有多少呢?凤毛麟角吧,以十几万字的篇幅来完成这样一个”美的历程”,高屋建瓴,势如破竹,且能做到“天网恢恢,疏而不漏”,该细密处细密,该留连处留连,丝丝入扣,顺理成章,在看似漫不经心的巡礼中触摸到文明古国的心灵历史,诚非大手笔而不能为。

《美的历程》一书真是写得英姿勃发。才气逼人。单是标题,便气度不凡:龙飞凤舞。青铜饕餮。魏晋风度、盛唐之音,更不用说每过几页就有一段华彩乐章了。实际上,《美的历程》是可以当作艺术品来看待的。它充分地表现着李泽厚的艺术魁力。 ——易中天

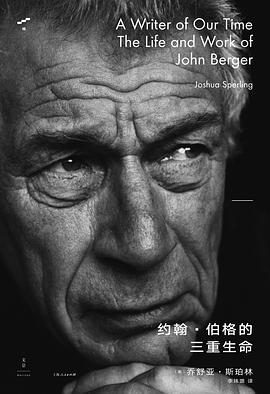

约翰·伯格的三重生命 豆瓣

A Writer of Our Time: The Life and Writings of John Berger

作者:

[美]乔舒亚·斯珀林

译者:

李玮璐

世纪文景·上海人民出版社

2021

- 8

人文主义左派的精神领航星:良心的守护者

同代人中最具全球意义的声音

本书是关于约翰·伯格生平及著述的首部精神传记

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

经验的纹理、政治的重压、艺术的力量、历史的转向,

还有那间歇折返前行的路途,铺展开来一副三联画:

——作为新闻工作者和文化战士的早期,尝试解开冷战挫败感的缠结

——活力、感性、高产的变革中期,六十年代的革命力量随后被瓦解粉碎

——新自由主义全球化崛起,自我重塑为抵抗者和农民经验的编年史家

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《约翰·伯格的三重生命》是关于约翰·伯格生平与著述的首部传记。

约翰·伯格是战后欧洲最有影响力的思想家和作家之一。作为小说家,他在1972年获得布克奖,并将一半奖金捐给黑豹组织。作为电视主持人,他以《观看之道》改变了我们看艺术的方式。作为一个政治活动家,他捍卫了全世界工人、移民和被压迫者的权利和尊严。他在1953年写道:"我远没有把政治拖进艺术,而艺术把我拖进了政治"。直到2017年1月去世,他仍然是一位革命家。

围绕着一系列个人和历史的分水岭,《约翰·伯格的三重生命》追溯了伯格的发展历程,从1950年代伦敦冷战时期的艺术学生和论战者,到1960年代的狂热——当时革命不仅是政治的,而且是性的和艺术的,再到他重塑为田园作家,以及之后经历的新左派的兴起和衰落。通过第一手的、未发表的访谈和最近公开的档案资料,本书作者在诸多争议性的时刻之下挖掘出一个具有非凡复杂性和韧性的人物。他的形象是一位文化创新者,既被人称颂,又经常被误解,他是一位越来越被他所热爱的事物和他所反对的事物所驱动的作家。

《约翰·伯格的三重生命》将他的众多面孔汇聚在一起,把一位伟大的思想家重新带回他和我们这个时代的思想图景中。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

了不起的约翰·伯格得到了与他相称的深刻细腻的研究。乔舒亚·斯珀林对这位格外多面的作家生活的方方面面的讨论都游刃有余:他的艺术评论、他的小说、他热情的政治承诺、他对阿尔卑斯山村民生活的沉浸等等。伯格作品的爱好者会在这里找到丰富的背景资料,而那些还不了解伯格的人,我希望也会受到启发,读懂他。

——亚当·霍希尔德(《利奥波德王的幽灵》作者)

观点尖锐,文笔潇洒……伯格本人的观看之道,加上其散文本身的直中要害和抒情性所带来的力量,横跨了岁月,给年轻的一代带来了希望,正如这部传记本身所体现的那样。

——《纽约书评》

这本书对于伯格的研究,以及对过去五十年文化左派总体的学术研究,都做出了生动而精辟的贡献。

——《出版周刊》

这部引人入胜的住传记追述了伯格的创作进化历程,突出了他大量的产出中的精华作品,并将这些作品与他一生追随的马克思主义之中。

——《纽约客》

在约翰·伯格90年的人生中,他曾先后,有时同时是艺术评论家和小说家、纪录片作家和编剧、农场工人和历史学家、诗人和论战家……这一堆显然矛盾的身份聚合起来代表着什么呢?对于任何一位约翰·伯格的准传记作者来说,诀窍就是要在多样性中找到统一性。乔书亚·斯珀林能胜任这项任务。

——《洛杉矶书评》

读斯珀林的评传……就是进入了一个失落的高风险知识分子的狂热世界。

——《泰晤士报文学副刊》

伯格对一件事情的观察和理解“面面俱到”的天赋,他那不可思议的浮动视角,如果不是他总能用它来选择正确的一面,价值就会降低。

——Sarah Nicole Prickett,Bookforum

作者熟练地从政治切换到个人,再从个人到政治,反映出了多舛,有时动荡不安的人生的高潮和低谷。

——《星期日卫报》现场报道

《G.》《第七个人》和《看问题的方法》的作者当然是一生都在论战和革命。但是,归根结底,他是一个“与其说是被他所反对的东西定义,不如说是被他所热爱的东西定义”的人。乔书亚·斯珀林对约翰·伯格的研究时而批判,时而充满热情,他的观察力、严谨性、深刻性和这本书的主人公一样出乎预料地引人入胜。

——大卫·埃德加,《写在心上》作者

这是一个值得欢迎的介入,它公正地对待了伯格的思想和作品遗产,在英国,对这些遗产的低估简直到了犯罪的地步。

——《晨星报》

极佳……斯珀林虽然是一个伯格迷,却并没有写成满是恭维的圣徒传。[斯珀林的]传记……揭示了一位仍能以最雄辩而充满激情地说出我们当前的挫折、恐惧、希望和欲望的作家。

——Elisa Wouk Almino,Hyperallergic

论据充分,有趣,信息量大

——《艺术报》

同代人中最具全球意义的声音

本书是关于约翰·伯格生平及著述的首部精神传记

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

经验的纹理、政治的重压、艺术的力量、历史的转向,

还有那间歇折返前行的路途,铺展开来一副三联画:

——作为新闻工作者和文化战士的早期,尝试解开冷战挫败感的缠结

——活力、感性、高产的变革中期,六十年代的革命力量随后被瓦解粉碎

——新自由主义全球化崛起,自我重塑为抵抗者和农民经验的编年史家

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《约翰·伯格的三重生命》是关于约翰·伯格生平与著述的首部传记。

约翰·伯格是战后欧洲最有影响力的思想家和作家之一。作为小说家,他在1972年获得布克奖,并将一半奖金捐给黑豹组织。作为电视主持人,他以《观看之道》改变了我们看艺术的方式。作为一个政治活动家,他捍卫了全世界工人、移民和被压迫者的权利和尊严。他在1953年写道:"我远没有把政治拖进艺术,而艺术把我拖进了政治"。直到2017年1月去世,他仍然是一位革命家。

围绕着一系列个人和历史的分水岭,《约翰·伯格的三重生命》追溯了伯格的发展历程,从1950年代伦敦冷战时期的艺术学生和论战者,到1960年代的狂热——当时革命不仅是政治的,而且是性的和艺术的,再到他重塑为田园作家,以及之后经历的新左派的兴起和衰落。通过第一手的、未发表的访谈和最近公开的档案资料,本书作者在诸多争议性的时刻之下挖掘出一个具有非凡复杂性和韧性的人物。他的形象是一位文化创新者,既被人称颂,又经常被误解,他是一位越来越被他所热爱的事物和他所反对的事物所驱动的作家。

《约翰·伯格的三重生命》将他的众多面孔汇聚在一起,把一位伟大的思想家重新带回他和我们这个时代的思想图景中。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

了不起的约翰·伯格得到了与他相称的深刻细腻的研究。乔舒亚·斯珀林对这位格外多面的作家生活的方方面面的讨论都游刃有余:他的艺术评论、他的小说、他热情的政治承诺、他对阿尔卑斯山村民生活的沉浸等等。伯格作品的爱好者会在这里找到丰富的背景资料,而那些还不了解伯格的人,我希望也会受到启发,读懂他。

——亚当·霍希尔德(《利奥波德王的幽灵》作者)

观点尖锐,文笔潇洒……伯格本人的观看之道,加上其散文本身的直中要害和抒情性所带来的力量,横跨了岁月,给年轻的一代带来了希望,正如这部传记本身所体现的那样。

——《纽约书评》

这本书对于伯格的研究,以及对过去五十年文化左派总体的学术研究,都做出了生动而精辟的贡献。

——《出版周刊》

这部引人入胜的住传记追述了伯格的创作进化历程,突出了他大量的产出中的精华作品,并将这些作品与他一生追随的马克思主义之中。

——《纽约客》

在约翰·伯格90年的人生中,他曾先后,有时同时是艺术评论家和小说家、纪录片作家和编剧、农场工人和历史学家、诗人和论战家……这一堆显然矛盾的身份聚合起来代表着什么呢?对于任何一位约翰·伯格的准传记作者来说,诀窍就是要在多样性中找到统一性。乔书亚·斯珀林能胜任这项任务。

——《洛杉矶书评》

读斯珀林的评传……就是进入了一个失落的高风险知识分子的狂热世界。

——《泰晤士报文学副刊》

伯格对一件事情的观察和理解“面面俱到”的天赋,他那不可思议的浮动视角,如果不是他总能用它来选择正确的一面,价值就会降低。

——Sarah Nicole Prickett,Bookforum

作者熟练地从政治切换到个人,再从个人到政治,反映出了多舛,有时动荡不安的人生的高潮和低谷。

——《星期日卫报》现场报道

《G.》《第七个人》和《看问题的方法》的作者当然是一生都在论战和革命。但是,归根结底,他是一个“与其说是被他所反对的东西定义,不如说是被他所热爱的东西定义”的人。乔书亚·斯珀林对约翰·伯格的研究时而批判,时而充满热情,他的观察力、严谨性、深刻性和这本书的主人公一样出乎预料地引人入胜。

——大卫·埃德加,《写在心上》作者

这是一个值得欢迎的介入,它公正地对待了伯格的思想和作品遗产,在英国,对这些遗产的低估简直到了犯罪的地步。

——《晨星报》

极佳……斯珀林虽然是一个伯格迷,却并没有写成满是恭维的圣徒传。[斯珀林的]传记……揭示了一位仍能以最雄辩而充满激情地说出我们当前的挫折、恐惧、希望和欲望的作家。

——Elisa Wouk Almino,Hyperallergic

论据充分,有趣,信息量大

——《艺术报》

20世纪中国艺术史 豆瓣

作者:

吕澎

新星出版社

2013

《20世纪中国艺术史》从晚清鸦片战争爆发导致的后果开始切入艺术问题的研究,考察了西方艺术对中国的影响,尤其描述了辛亥革命后艺术领域里发生的变化:留学运动、西学教育、传统主义者对西方艺术的态度,以及在特定历史背景下艺术的政治化倾向等。1942年发表的《在延安文艺座谈会上的讲话》决定性地影响了20世纪40年代到70年代中国艺术的基本样貌。此时,港台尤其是台湾的艺术构成了中国艺术家与世界文化共同体保持联系的重要链条。1976年之后的中国艺术虽然多少让人联想到20世纪30年代的西方主义运动,但更是当时思想解放运动的一个组成部分。此时期艺术家和批评家们的种种努力引人注目,在某种程度上为其后的90年代艺术融入“全球化时代”的潮流奠定了基础。

在重新修订的第三版里,作者补充了不同时期的资料,并通过对新世纪的艺术及其生态的概述,将90年代后期的艺术问题做了更有启发性的延伸,提供了一个更具有历史上下文的比较结构,以便读者能够发现新的历史问题。

在重新修订的第三版里,作者补充了不同时期的资料,并通过对新世纪的艺术及其生态的概述,将90年代后期的艺术问题做了更有启发性的延伸,提供了一个更具有历史上下文的比较结构,以便读者能够发现新的历史问题。

为什么你看不懂抽象画? 豆瓣

Reductionism in Art and Brain Science:Bridging the Two Cultures

8.2 (10 个评分)

作者:

[美] 埃里克·坎德尔

译者:

喻柏雅

后浪丨天津科学技术出版社

2021

- 4

如果你看不懂抽象画?至少应该知道为什么!

诺奖得主、著名神经科学家埃里克·坎德尔运用脑科学原理来阐释人的审美背后的神经和心理机制

👀 编辑推荐

你是否觉得抽象画——

与涂鸦无异,不知所谓,甚至连标题也让人看不懂。

你是否进一步思考过——

抽象艺术为什么会成功?

为什么你看不懂抽象画?

看懂抽象画的人究竟看到了什么?

著名神经科学家、诺贝尔奖得主坎德尔从大脑的角度告诉你答案:

美不仅存在于观看者的眼中,也存在于观看者大脑的前意识创造过程中。

◎为什么你看不懂抽象画

●对抽象艺术缺乏了解,乃至存在误解或偏见。

●抽象画激活大脑的方式与具象画非常不同,而我们缺乏相关学习与训练。

●抽象艺术家所主张的:对视网膜的感官刺激,不过是点燃联结性记忆的火花。

◎为什么你要了解抽象画

●根据《艺术新闻》历年发布的全球博物馆及展览观众人数调查报告:现当代艺术展的观众流量最大。而国内观众似乎更偏好经典绘画展。抽象艺术在海外取得了成功,我们却不知其为何及如何取得成功的。

●抽象艺术家分离出复杂图像的基本成分,不仅让观看者获得不同以往的知觉和情绪感受,也是创造条件鼓励自上而下的联想,让观看者根据自己的经验来补全绘画。这是欣赏抽象艺术之所以艰难的原因,也是乐趣所在。学会欣赏抽象画,我们不仅是学习一种看待艺术的新方式,也是以一种新方式看待我们自己以及这个世界。

◎为什么建议你通过本书了解抽象画

●如果你是艺术爱好者可以了解审美背后大脑的运作机制,如果你是科学研究者可以知晓抽象艺术的探索过程,倾听这场艺术与科学的对话,或许可以启发新的艺术创意或科学想法。当然,如果你是普通读者,更可以同时习得脑科学和抽象艺术的相关知识。

●不同于以往艺术家或艺术评论家的著作,本书作者坎德尔是一位热爱艺术的神经科学家,这给我们提供了认识艺术的新视角——科学视角。作者清晰的逻辑、简明易懂的写作更是带给我们舒畅的阅读体验。

●英文原书出版于2016年,得以引入脑科学研究的前沿成果,配以百余张彩色高清示意图和艺术名作,我们在直观感受每幅抽象画的同时,也知道我们观看时的所有反应是为何以及如何发生的。

🔍 内容简介

艺术与科学应该对话,但如何对话?诺贝尔奖得主、著名神经科学家埃里克·坎德尔以两个领域共享的方法论——还原主义——为切入点,在艺术与科学之间架起一座桥梁,从科学的视角解释了大脑如何对艺术品作出反应,又从历史的视角展现了艺术如何受到科学的影响而不断演进。还原主义方法是贯穿本书的关键词,指通过研究复杂现象的基本成分及组织方式,来解释这个现象。艺术家用以分离出形式、线条、色彩、光线等要素,则是为了让人获得与观看复杂图像完全不一样的感受。

本书引入了脑科学研究的前沿成果,配以百余张彩色高清示意图和艺术名作。通过阅读本书,读者不仅可以了解大脑的运作机制,而且可以打破对抽象艺术的误解和偏见,学会更好地欣赏现当代艺术。

🎈名人推荐

像“天才”或“文艺复兴人”这样的词在这个主张平等的时代很少被使用,但这样的描述并非完全不适用于坎德尔。坎德尔以其在记忆方面的工作闻名,他现在写了一本不同凡响的书,书中充满了诗意的见解,同时又不失科学的严谨性。

——V.S.拉马钱德兰,著名神经科学家,《脑中魅影》作者

为了缩小艺术与科学这两种文化之间的差距,坎德尔通过还原主义模式提出了审视抽象艺术的新方法:当涉及激发大脑的创造力和引发我们的审美反应时,少即是多。

——艾米丽·布劳恩,著名策展人,纽约州立大学艺术史特聘教授

对神经科学家以及任何一个对视觉艺术和人文科学感兴趣的人来说,这是一本必读的书。

——杰伊·舒尔金,美国乔治敦大学神经科学系研究教授

🌿媒体推荐

这是关于心智科学和现当代艺术的一次引人入胜的研究……坎德尔的想法值得深思,这也许会为神经科学的探索和艺术创作开辟出新的路径。

——《出版商周刊》

🎉获奖记录

美国专业与学术杰出出版奖2017年度生物医学和神经科学类图书荣誉奖

诺奖得主、著名神经科学家埃里克·坎德尔运用脑科学原理来阐释人的审美背后的神经和心理机制

👀 编辑推荐

你是否觉得抽象画——

与涂鸦无异,不知所谓,甚至连标题也让人看不懂。

你是否进一步思考过——

抽象艺术为什么会成功?

为什么你看不懂抽象画?

看懂抽象画的人究竟看到了什么?

著名神经科学家、诺贝尔奖得主坎德尔从大脑的角度告诉你答案:

美不仅存在于观看者的眼中,也存在于观看者大脑的前意识创造过程中。

◎为什么你看不懂抽象画

●对抽象艺术缺乏了解,乃至存在误解或偏见。

●抽象画激活大脑的方式与具象画非常不同,而我们缺乏相关学习与训练。

●抽象艺术家所主张的:对视网膜的感官刺激,不过是点燃联结性记忆的火花。

◎为什么你要了解抽象画

●根据《艺术新闻》历年发布的全球博物馆及展览观众人数调查报告:现当代艺术展的观众流量最大。而国内观众似乎更偏好经典绘画展。抽象艺术在海外取得了成功,我们却不知其为何及如何取得成功的。

●抽象艺术家分离出复杂图像的基本成分,不仅让观看者获得不同以往的知觉和情绪感受,也是创造条件鼓励自上而下的联想,让观看者根据自己的经验来补全绘画。这是欣赏抽象艺术之所以艰难的原因,也是乐趣所在。学会欣赏抽象画,我们不仅是学习一种看待艺术的新方式,也是以一种新方式看待我们自己以及这个世界。

◎为什么建议你通过本书了解抽象画

●如果你是艺术爱好者可以了解审美背后大脑的运作机制,如果你是科学研究者可以知晓抽象艺术的探索过程,倾听这场艺术与科学的对话,或许可以启发新的艺术创意或科学想法。当然,如果你是普通读者,更可以同时习得脑科学和抽象艺术的相关知识。

●不同于以往艺术家或艺术评论家的著作,本书作者坎德尔是一位热爱艺术的神经科学家,这给我们提供了认识艺术的新视角——科学视角。作者清晰的逻辑、简明易懂的写作更是带给我们舒畅的阅读体验。

●英文原书出版于2016年,得以引入脑科学研究的前沿成果,配以百余张彩色高清示意图和艺术名作,我们在直观感受每幅抽象画的同时,也知道我们观看时的所有反应是为何以及如何发生的。

🔍 内容简介

艺术与科学应该对话,但如何对话?诺贝尔奖得主、著名神经科学家埃里克·坎德尔以两个领域共享的方法论——还原主义——为切入点,在艺术与科学之间架起一座桥梁,从科学的视角解释了大脑如何对艺术品作出反应,又从历史的视角展现了艺术如何受到科学的影响而不断演进。还原主义方法是贯穿本书的关键词,指通过研究复杂现象的基本成分及组织方式,来解释这个现象。艺术家用以分离出形式、线条、色彩、光线等要素,则是为了让人获得与观看复杂图像完全不一样的感受。

本书引入了脑科学研究的前沿成果,配以百余张彩色高清示意图和艺术名作。通过阅读本书,读者不仅可以了解大脑的运作机制,而且可以打破对抽象艺术的误解和偏见,学会更好地欣赏现当代艺术。

🎈名人推荐

像“天才”或“文艺复兴人”这样的词在这个主张平等的时代很少被使用,但这样的描述并非完全不适用于坎德尔。坎德尔以其在记忆方面的工作闻名,他现在写了一本不同凡响的书,书中充满了诗意的见解,同时又不失科学的严谨性。

——V.S.拉马钱德兰,著名神经科学家,《脑中魅影》作者

为了缩小艺术与科学这两种文化之间的差距,坎德尔通过还原主义模式提出了审视抽象艺术的新方法:当涉及激发大脑的创造力和引发我们的审美反应时,少即是多。

——艾米丽·布劳恩,著名策展人,纽约州立大学艺术史特聘教授

对神经科学家以及任何一个对视觉艺术和人文科学感兴趣的人来说,这是一本必读的书。

——杰伊·舒尔金,美国乔治敦大学神经科学系研究教授

🌿媒体推荐

这是关于心智科学和现当代艺术的一次引人入胜的研究……坎德尔的想法值得深思,这也许会为神经科学的探索和艺术创作开辟出新的路径。

——《出版商周刊》

🎉获奖记录

美国专业与学术杰出出版奖2017年度生物医学和神经科学类图书荣誉奖

人类的艺术 豆瓣

作者:

[美国] 亨德里克·威廉·房龙

译者:

衣成信

河北教育出版社

2005

- 1

房龙全名亨德里克·威廉·房龙,是荷裔美国作家,1982年1月14日生于荷兰鹿特丹,1903年赴美国,在康奈尔大学完成本科课程,1911年获德国慕尼黑大学博士学位。房龙求学前后,并不是我们国人理所当然地认为的那样按部就班地上学,而是当过编辑、记者、播音员,也先后在美国几所大学任教,游历过世界很多地方。1944年3月11日,房龙在美国康涅狄格州去世。这本书出版至今已50年了,像房龙这样把建筑、雕塑、绘画、音乐、戏剧集中到一本书里,从史前写到20世纪30年代,从东方写到西方,而且兼及文学、舞蹈、摄影、工艺美术、服饰、家具等等,在国外少见,在国内更是一本也没有。本书是一本学术性、知识性、趣味性、可读性很强的书。

脸的历史 豆瓣

作者:

[德] 汉斯·贝尔廷

译者:

史竞舟

北京大学出版社

2017

- 6

当人出现在图像中时,人脸总是成为图像的中心。而与此同时,脸却仍以其特有的鲜活和生动,与一切将其固化为图像的尝试相对抗。在这部前所未有的《脸的历史》中,作者汉斯·贝尔廷探讨了脸和图像之间的这种张力。

本书从石器时代最初的面具开始,以现代大众传媒制造的脸为终点。汉斯·贝尔廷在宗教面具、舞台面具与演员的脸部表情、欧洲肖像绘画、摄影、电影、当代艺术中,发现了种种企图征服脸的尝试。而由于脸和人的自我都是一种鲜活的存在,这些尝试无一不以失败告终。生命不断地进入图像,最终却与一切再现规范和阐释标准相对抗。甚至近代欧洲的肖像绘画所生产出的也大多只是一些面具。电影虽然以无可比拟的私密性对人脸进行了展现,但这种将人类第一次真正付诸画面的诉求也宣告失败。

本书充满了打破流行观点的真知灼见,是对漫长历史中诞生的人类自画像的一次引人入胜的探索。

本书从石器时代最初的面具开始,以现代大众传媒制造的脸为终点。汉斯·贝尔廷在宗教面具、舞台面具与演员的脸部表情、欧洲肖像绘画、摄影、电影、当代艺术中,发现了种种企图征服脸的尝试。而由于脸和人的自我都是一种鲜活的存在,这些尝试无一不以失败告终。生命不断地进入图像,最终却与一切再现规范和阐释标准相对抗。甚至近代欧洲的肖像绘画所生产出的也大多只是一些面具。电影虽然以无可比拟的私密性对人脸进行了展现,但这种将人类第一次真正付诸画面的诉求也宣告失败。

本书充满了打破流行观点的真知灼见,是对漫长历史中诞生的人类自画像的一次引人入胜的探索。

艺术博物馆 豆瓣

The Art Museum

作者:

英国费顿出版社

译者:

王燕飞 等

/

张欣 等审校

后浪丨湖南美术出版社

2017

- 10

史无前例、独一无二、包罗万象

25个展馆,452个展厅,365天、每天24小时开放

世界知名艺术出版机构英国费顿出版社历时13年打造

世界上第一个真正可以随时随地参观的艺术博物馆

......................

※编辑推荐※

☆ 世界知名艺术出版机构英国费顿出版 社历时13年打造而成,从世界各地超过650家博物馆获取艺术品授权和图片,囊括近3000件作品,逾3000幅彩色图片。

☆ 费顿出版社组建了超过100位全球专家团,其中既有博物馆的资深策展人,也有知名院校的艺术学者。专家团负责精选各个文化、流派中最有代表性的艺术品,经过细致地编排设计,建造一个无与伦比的理想博物馆。

☆ 组织专业的文字审校团队,对译稿进行仔细审校,全面提升翻译和编校质量,并补译了之前的中文版均未翻译的地图、术语表、展厅目录和馆藏地目录,方便读者更好地理解全球艺术图景。

☆ 特4开超大尺寸,所有图片经过专业调色,国内顶级印刷厂印制,精准还原作品原貌,图书本身就堪称一件艺术品。

......................

※内容简介※

这是一座虚拟的艺术博物馆,由英国费顿出版社(Phaidon Press)创建并策展,收藏了人类最为精美的艺术品,且不受实际空间的限制。约3000件绘画、雕塑、湿壁画、摄影、挂毯、浮雕饰带、装置艺术、行为艺术、影像艺术、木版画、丝网版画、陶瓷和手抄本等荟萃一堂,讲述世界艺术的历史。

徜徉于25个展馆,在陈列着旷世杰作的452个展厅中度过美好时光。这些艺术品有的妇孺皆知,有的默默无闻,搜罗自世界各地的公共和私人收藏。你可以驻足于宽敞的走廊,或参观具体的展览,从我们的永久收藏中选取作品呈现特定的主题和内容。

达‧芬奇的《蒙娜丽莎》、伦勃朗最杰出的自画像、委拉斯凯兹的《宫娥》、毕加索的《格尔尼卡》、中国的陶瓷、葛饰北斋的木版画、秘鲁的金器、拉斯科洞窟的岩画、赛‧托姆布雷和布莱斯‧马登的作品,一一收藏。内容之丰富,别无他处。

展馆有彩色编号,墙面文字清晰地解释了每个展厅所涉及的艺术运动、文化或主题,每件作品附有说明标注。“艺术博物馆”恢弘开阔,方便游览,极富教益,启迪心智,不啻为一场精彩绝伦的视觉盛宴。

全年365天、每天24小时开放,这是世界上第一个真正可以随时随地参观的艺术博物馆。

......................

※媒体推荐※

“史无前例、独一无二、包罗万象,来自各地的公共、学术等大博物馆的艺术作品共同汇聚,铸造了这本承载着壮绝视觉体验的世界艺术作品集。意在启发、引导、教授,同时也为古典艺术提供了无价的参考,值得高度推荐”

——《图书馆杂志》

“满足愿望的艺术作品集。3000年的流传佳作触目可及,是非常吸引人的”

——《艺术与拍卖》

“如果这本艺术博物馆是一个真正的博物馆,那么人们就不会需要其他的博物馆了。”

——美国国家公共电台

“如果世界上最好的博物馆馆长举办一个世界上最优秀作品艺术作品的展览,那么他的参展目录会与《艺术博物馆》十分相似。

——《悦游》

“这本书核心的理念是:将一本书构思和设计成一个博物馆-它引导读者踏上追溯从法老王到杰克逊·波洛克(抽象表现主义绘画大师)以及之后的艺术史旅程”。

——《价值》杂志

“就像在真正的博物馆中,当你一度拿起了这本990多页的书,要小心很容易深陷其中。所以先去做好饭、溜好狗、教育好孩子,然后在夜晚翻开书进入那美轮美奂的艺术世界。

——《城里城外》

“就像世界上的著名图书馆都整齐地排列在咖啡桌上。”

——USA电视网

25个展馆,452个展厅,365天、每天24小时开放

世界知名艺术出版机构英国费顿出版社历时13年打造

世界上第一个真正可以随时随地参观的艺术博物馆

......................

※编辑推荐※

☆ 世界知名艺术出版机构英国费顿出版 社历时13年打造而成,从世界各地超过650家博物馆获取艺术品授权和图片,囊括近3000件作品,逾3000幅彩色图片。

☆ 费顿出版社组建了超过100位全球专家团,其中既有博物馆的资深策展人,也有知名院校的艺术学者。专家团负责精选各个文化、流派中最有代表性的艺术品,经过细致地编排设计,建造一个无与伦比的理想博物馆。

☆ 组织专业的文字审校团队,对译稿进行仔细审校,全面提升翻译和编校质量,并补译了之前的中文版均未翻译的地图、术语表、展厅目录和馆藏地目录,方便读者更好地理解全球艺术图景。

☆ 特4开超大尺寸,所有图片经过专业调色,国内顶级印刷厂印制,精准还原作品原貌,图书本身就堪称一件艺术品。

......................

※内容简介※

这是一座虚拟的艺术博物馆,由英国费顿出版社(Phaidon Press)创建并策展,收藏了人类最为精美的艺术品,且不受实际空间的限制。约3000件绘画、雕塑、湿壁画、摄影、挂毯、浮雕饰带、装置艺术、行为艺术、影像艺术、木版画、丝网版画、陶瓷和手抄本等荟萃一堂,讲述世界艺术的历史。

徜徉于25个展馆,在陈列着旷世杰作的452个展厅中度过美好时光。这些艺术品有的妇孺皆知,有的默默无闻,搜罗自世界各地的公共和私人收藏。你可以驻足于宽敞的走廊,或参观具体的展览,从我们的永久收藏中选取作品呈现特定的主题和内容。

达‧芬奇的《蒙娜丽莎》、伦勃朗最杰出的自画像、委拉斯凯兹的《宫娥》、毕加索的《格尔尼卡》、中国的陶瓷、葛饰北斋的木版画、秘鲁的金器、拉斯科洞窟的岩画、赛‧托姆布雷和布莱斯‧马登的作品,一一收藏。内容之丰富,别无他处。

展馆有彩色编号,墙面文字清晰地解释了每个展厅所涉及的艺术运动、文化或主题,每件作品附有说明标注。“艺术博物馆”恢弘开阔,方便游览,极富教益,启迪心智,不啻为一场精彩绝伦的视觉盛宴。

全年365天、每天24小时开放,这是世界上第一个真正可以随时随地参观的艺术博物馆。

......................

※媒体推荐※

“史无前例、独一无二、包罗万象,来自各地的公共、学术等大博物馆的艺术作品共同汇聚,铸造了这本承载着壮绝视觉体验的世界艺术作品集。意在启发、引导、教授,同时也为古典艺术提供了无价的参考,值得高度推荐”

——《图书馆杂志》

“满足愿望的艺术作品集。3000年的流传佳作触目可及,是非常吸引人的”

——《艺术与拍卖》

“如果这本艺术博物馆是一个真正的博物馆,那么人们就不会需要其他的博物馆了。”

——美国国家公共电台

“如果世界上最好的博物馆馆长举办一个世界上最优秀作品艺术作品的展览,那么他的参展目录会与《艺术博物馆》十分相似。

——《悦游》

“这本书核心的理念是:将一本书构思和设计成一个博物馆-它引导读者踏上追溯从法老王到杰克逊·波洛克(抽象表现主义绘画大师)以及之后的艺术史旅程”。

——《价值》杂志

“就像在真正的博物馆中,当你一度拿起了这本990多页的书,要小心很容易深陷其中。所以先去做好饭、溜好狗、教育好孩子,然后在夜晚翻开书进入那美轮美奂的艺术世界。

——《城里城外》

“就像世界上的著名图书馆都整齐地排列在咖啡桌上。”

——USA电视网

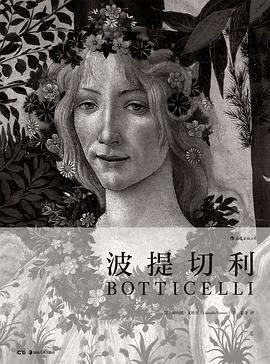

波提切利 豆瓣

BOTTICELLI

作者:

[意]廖内洛·文杜里(Lionello Venturi)

译者:

北寺

后浪丨湖南美术出版社

2018

- 4

奠定百年费顿历史地位的经典画册,收藏级的印装质量

重新定义艺术出版的标杆之作

...................

※编辑推荐※

☆ 出版于上世纪的经典艺术家专著全新再版。本书设计独到,细节考究,接近原作的高质量全彩图片画幅可观,是读者的收藏之选。

☆ 甄选近五十幅波提切利的重要作品——从广为人知的《春》和《维纳斯的诞生》到各类宗教画、肖像画和素描,印刷质量卓越。

☆ 本书作者文杜里出自艺术史世家,擅长风格分析,治学严谨,撰述鞭辟入里且富有启发性,梳理波提切利的艺术风格随着时间的推移而发生的改变。

...................

※内容简介※

五百年来,桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli,约1444—1510年)美妙的画作一直深受人们喜爱。他的宗教画的吸引力、神话画摄人心魄的优美和肖像画的精美带领观者进入超凡脱俗的美的理想世界。波提切利享有几个佛罗伦萨最伟大的家族的资助,职业生涯的大部分时期在美第奇家族的人文主义社交圈里度过;至于他的作品,不论是宗教题材还是世俗题材,都在精妙的构图中将装饰性线条和古典元素完美结合在一起。从《维纳斯的诞生》及《春》到《三博士来朝》及西斯廷礼拜堂里的系列湿壁画,这本精美的画册用华丽的大幅面插图将波提切利的主要作品一一呈现,还原大师笔下的绚烂色彩和精致的装饰细节,以讴歌这位意大利文艺复兴全盛期的巨匠。除了艺术史家廖内洛·文杜里撰写的经典的评论之外,本书新增一篇由波提切利专家亚历山德罗·切基执笔的序言,向新一代的艺术爱好者们阐明波提切利作品的辉煌成就。

重新定义艺术出版的标杆之作

...................

※编辑推荐※

☆ 出版于上世纪的经典艺术家专著全新再版。本书设计独到,细节考究,接近原作的高质量全彩图片画幅可观,是读者的收藏之选。

☆ 甄选近五十幅波提切利的重要作品——从广为人知的《春》和《维纳斯的诞生》到各类宗教画、肖像画和素描,印刷质量卓越。

☆ 本书作者文杜里出自艺术史世家,擅长风格分析,治学严谨,撰述鞭辟入里且富有启发性,梳理波提切利的艺术风格随着时间的推移而发生的改变。

...................

※内容简介※

五百年来,桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli,约1444—1510年)美妙的画作一直深受人们喜爱。他的宗教画的吸引力、神话画摄人心魄的优美和肖像画的精美带领观者进入超凡脱俗的美的理想世界。波提切利享有几个佛罗伦萨最伟大的家族的资助,职业生涯的大部分时期在美第奇家族的人文主义社交圈里度过;至于他的作品,不论是宗教题材还是世俗题材,都在精妙的构图中将装饰性线条和古典元素完美结合在一起。从《维纳斯的诞生》及《春》到《三博士来朝》及西斯廷礼拜堂里的系列湿壁画,这本精美的画册用华丽的大幅面插图将波提切利的主要作品一一呈现,还原大师笔下的绚烂色彩和精致的装饰细节,以讴歌这位意大利文艺复兴全盛期的巨匠。除了艺术史家廖内洛·文杜里撰写的经典的评论之外,本书新增一篇由波提切利专家亚历山德罗·切基执笔的序言,向新一代的艺术爱好者们阐明波提切利作品的辉煌成就。

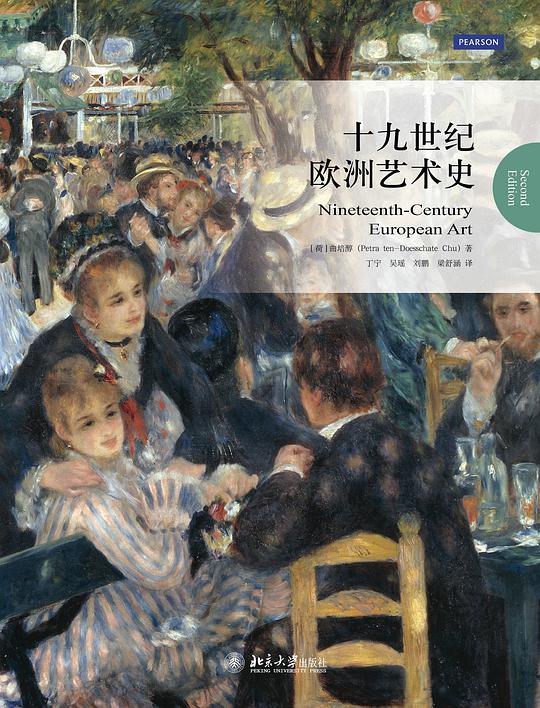

十九世纪欧洲艺术史 豆瓣

Nineteenth-Century European Art

作者:

(荷)曲培醇

译者:

丁宁

/

吴瑶

…

北京大学出版社

2014

- 5

本书关注以19世纪为中心时段的西方艺术,广泛涉及绘画、雕塑、建筑、摄影、装饰艺术,涵盖新古典主义、浪漫主义、现实主义、自然主义、唯美主义、现代主义等流派,详尽介绍名家名作及重要艺术观念的演进,立体呈现构成艺术场域的艺术家、美术学院、批评家、画商、各类购买者等要素的变化,更将艺术的演变置于19世纪西方政治、经济巨变的背景中,助读者全面把握这段艺术史错综复杂的线索,了解艺术从传统走向现代,从学院规则走向艺术自由的精彩历程。

含574幅插图,特设39个专栏介绍特殊的艺术作品、艺术技法或历史背景,另附大事年表、术语表,以及详尽的参考文献列表(含影视资料推荐)。

基于我近四十年的教学经验,我认为,这是迄今最好的一本关于19世纪西方艺术的教材。作者以高超的手法将历史、观念、艺术作品熔铸成一个整体,并清晰阐述了主要的艺术史议题。

——加布里埃尔•韦斯伯格(Gabriel Weisberg),明尼苏达大学教授

曲培醇的《十九世纪欧洲艺术史》堪称力作。她将自己广闻的博识、细腻的感悟和谨严的思考熔于一炉,从而使一段特定时期的欧洲美术史变得如此清晰、生动而又引人深思。

——丁宁,北京大学艺术学院教授、副院长。

含574幅插图,特设39个专栏介绍特殊的艺术作品、艺术技法或历史背景,另附大事年表、术语表,以及详尽的参考文献列表(含影视资料推荐)。

基于我近四十年的教学经验,我认为,这是迄今最好的一本关于19世纪西方艺术的教材。作者以高超的手法将历史、观念、艺术作品熔铸成一个整体,并清晰阐述了主要的艺术史议题。

——加布里埃尔•韦斯伯格(Gabriel Weisberg),明尼苏达大学教授

曲培醇的《十九世纪欧洲艺术史》堪称力作。她将自己广闻的博识、细腻的感悟和谨严的思考熔于一炉,从而使一段特定时期的欧洲美术史变得如此清晰、生动而又引人深思。

——丁宁,北京大学艺术学院教授、副院长。