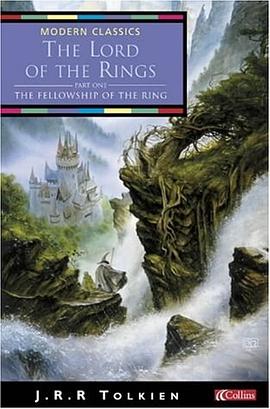

魔戒 豆瓣

The Lord of the Rings

9.8 (24 个评分)

作者:

[英] J. R. R. 托尔金 著

/

[英] 艾伦·李 图

译者:

邓嘉宛

/

石中歌

…

上海人民出版社

2014

- 6

这是一部为了世界的光明未来,誓死抵抗黑暗的伟大史诗。

至尊魔戒,拥有统御众戒、奴役世界的力量,黑暗魔君索隆苦觅已久。为了守护家园,魔戒继承人弗罗多毅然离开宁谧淳朴的夏尔,踏上前途未卜的旅途。与他同行的是睿智的巫师、勇敢的人类、美善的精灵、坚毅的矮人和热爱和平的霍比特人。征途见证了勇气与友谊。跃马客栈里的重重暗影,卡扎督姆桥的怒吼炎魔,勇猛骁勇的洛汗骠骑,范贡森林的上古树须,凄厉嘶嚎的邪恶戒灵,陡峭山壁旁的巨型毒蛛……每个人各自抵御着无尽的诱惑与磨难,承担起属于自己的善恶考验。

平凡的霍比特人战栗在末日烈焰面前,他能战胜这噬灭灵魂的至尊魔戒吗?

全书共三部:《魔戒同盟》《双塔殊途》《王者归来》。

艾伦•李(《指环王》三部曲,奥斯卡最佳艺术指导奖)50幅恢弘经典插画完美收录。

至尊魔戒,拥有统御众戒、奴役世界的力量,黑暗魔君索隆苦觅已久。为了守护家园,魔戒继承人弗罗多毅然离开宁谧淳朴的夏尔,踏上前途未卜的旅途。与他同行的是睿智的巫师、勇敢的人类、美善的精灵、坚毅的矮人和热爱和平的霍比特人。征途见证了勇气与友谊。跃马客栈里的重重暗影,卡扎督姆桥的怒吼炎魔,勇猛骁勇的洛汗骠骑,范贡森林的上古树须,凄厉嘶嚎的邪恶戒灵,陡峭山壁旁的巨型毒蛛……每个人各自抵御着无尽的诱惑与磨难,承担起属于自己的善恶考验。

平凡的霍比特人战栗在末日烈焰面前,他能战胜这噬灭灵魂的至尊魔戒吗?

全书共三部:《魔戒同盟》《双塔殊途》《王者归来》。

艾伦•李(《指环王》三部曲,奥斯卡最佳艺术指导奖)50幅恢弘经典插画完美收录。