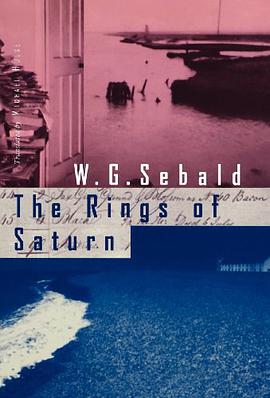

The Rings of Saturn 豆瓣 Goodreads

作者:

W. G. Sebald

译者:

Michael Hulse

New Directions

1998

- 6

The Rings of Saturn, W.G. Sebald's most recent novel, has been an international sensation. Its ten strange and beautiful chapters, with their curious archive of photographs, consider dreams and reality. A fictional account of a walking tour through England's East Anglia, Sebald's home for more than twenty years, The Rings of Saturn explores Britain's pastoral and imperial past. On his pilgrimage a company of ghosts, like conductors between the past and present, keep him company: Thomas Browne, Swinburne, Chateaubriand, Borges. Sebald tells of far-off China and the introduction of the silk industry to Norwich. He visits the godforsaken harbor where Conrad first set foot on English soil, and the site of the once-great city of Dunwich, now sunk in the sea, where schools of herring swim. The author hears of the furious coastal battles of two world wars and meets lonely eccentrics inhabiting tumble-down mansions. And as Sebald catalogs the transmigration of whole worlds, the mesmerized reader is led along, viewing with him survival and memories, change and oblivion.