剧集

川渝陷阱 (2017) 豆瓣

7.2 (28 个评分)

导演:

Billy Starman

演员:

Higher Brothers

/

GO$H

…

其它标题:

川渝说唱

/

Trap in Southwest

2015年,Noisey 推出系列纪录片《亚特兰大》,让全世界直观地了解到trap music(陷阱音乐)及其背后的文化场景。随后trap迅速成为hip-hop世界不可逆转的潮流,并以简易复制、野蛮生长的姿态传播到世界各个角落。新的技术降低了制作的门槛,再混合上街头潮流、互联网文化,Trap在中国的墙内也逐渐形成了气候。可让我们没想到的是,当下最火热的场景,并没有出现在北上广中的任何一个,而是成都和重庆——两个中国西部最大的城市。 Wes Chen是中文说唱圈的老司机,他主持一档hip-hop电台节目已经有10年了,见识过各种本地场景的兴衰,也懂得甄别才华与伪装。Noisey摄制组诚邀Wes主持,共同奔赴川渝,拜访了两个在本地最有影响力的音乐厂牌:来自成都的CDC说唱会馆,和来自重庆的GO$H音乐。

中国制造的trap,方言说唱的新境界,新一代rapper的生活方式和价值观,相对宽松的文化土壤养育出新的亚文化场景,以及两个厂牌(城市)间若隐若现的竞争意味,一起构成了这部系列纪录片——《川渝陷阱》。一路上我们反复在问同一个问题:什么是trap?相信看完本片,你会有自己的答案。

中国制造的trap,方言说唱的新境界,新一代rapper的生活方式和价值观,相对宽松的文化土壤养育出新的亚文化场景,以及两个厂牌(城市)间若隐若现的竞争意味,一起构成了这部系列纪录片——《川渝陷阱》。一路上我们反复在问同一个问题:什么是trap?相信看完本片,你会有自己的答案。

西藏一年 (2008) 豆瓣

A Year in Tibet Season 1

9.0 (20 个评分)

导演:

Peter Firstbrook

/

书云

本部电视纪录片以西藏第三大城镇江孜为拍摄地点,将目光对准最为普通的民众,跟拍八位普通藏族人一年四季的生活,记录并讲述了他们生活中包括劳作、诵经、婚恋、庆生等点点滴滴的生活故事。本纪录片由《夏末》、《秋》、《冬》、《冬末》和《春》五集组成,每集由三个主要人物在这个季节里发生的最朴素、最真实、最生动的生活故事组成。诚如影片拍摄者所言“这就是西藏人的生活、信仰和困惑”。

由中国藏学研究中心和北京地平线文化传播公司联合制作的五集电视纪录片《西藏一年》,在英国广播公司首播,之后美国、加拿大、德国以及中东、拉美等40多个国家和地区的主流电视台均订购与播放本片,受到了西方观众的认可和欢迎。本片的同名书籍也被翻译成多种语言出版发行。

由中国藏学研究中心和北京地平线文化传播公司联合制作的五集电视纪录片《西藏一年》,在英国广播公司首播,之后美国、加拿大、德国以及中东、拉美等40多个国家和地区的主流电视台均订购与播放本片,受到了西方观众的认可和欢迎。本片的同名书籍也被翻译成多种语言出版发行。

盗火者:中国教育改革调查 (2013) 豆瓣

盜火者:中國教育改革調查

9.0 (75 个评分)

导演:

邓康延

演员:

叶开

/

周国平

…

2013年9月9日至9月13日,十集电视纪录片《盗火者:中国教育改革调查》将在凤凰卫视中文台《凤凰大视野》首播(1-5集),播出时间为周一到周五每晚20:00。本片由深圳越众影视公司、深圳市越众投资控股股份有限公司制作出品,深圳市宣传文化事业发展专项基金支持。凤凰卫视首播之后,本片随后将登陆中国教育电视台、重庆卫视等电视频道。

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

具体播出安排:

凤凰卫视中文台《凤凰大视野》

9月9日(周一)晚20:00 《重回人的语文》

9月10日(周二)晚20:00 《天梯》

9月11日(周三)晚20:00 《守望乡村》

9月12日(周四)晚20:00 《大学 大学》

9月13日(周五)晚20:00 《公民》

第二天下午16:30重播

第一集:《重回人的语文》

什么是语文?它不该是枯燥得让人想烧掉的课本,也不是考卷上的标准答案。语文是语言背后的思想和灵魂,它教会人如何成为一个大写的“人”。然而,今天的语文课,质量已经岌岌可危——

在上海,《收获》杂志主编叶开发现,女儿正在成为垃圾教材和病态课堂的受害者,他奋笔疾书,决心以一己之力《对抗语文》;在江浙,20多位一线教师自动集结,他们致力于给小学语文课本“挑错”、“找茬”,并自觉探索“现代公民理念下的语文教育”;在民间,学者们回到民国,向老课本汲取言语的力量和人性之美……

种种努力,都是为了恢复语文的本义——人的语文。

第二集:《寻找马小平老师》

2012年1月16日,深圳中学语文教师马小平因患脑癌去世,北大教授钱理群惋叹:马小平是他所识教师中“最具世界眼光”、“可以称得上教育家的人”;

同年,官方组织的“寻找最美乡村女教师”活动在央视高调飘红,与此同时,由民间发起的“寻找活着的马小平”却在教育界引发了更深刻的感动。有评论说,“两种不同价值取向的寻找,耐人寻味”;

马小平是谁?一个普通中学教师如何燃烧生命,照亮了他的人文讲堂?摄制组依次走过湘潭、东莞和深圳,学生、同事、朋友、女儿……众人动情的讲述中,马小平的形象渐次丰满,我们最终发现,他,正是我们时代所需要的师者。

马小平走了,“活着的马小平们”正在走来,他们将带着我们的孩子找回人的尊严,找回教育的尊严……

第三集:《呵护童年》

法国教育家卢梭说:大自然希望儿童在成人之前,就要像儿童的样子。

华德福,一种源自德国的教育,一种为生活做准备的教育——没有作业,没有考试,它是学园、花园、菜园和家园,它“呵护孩子完整的童年”。

九月,开学的季节,陪伴两个被体制教育折磨得疲惫不堪的孩子,杭州独立教师郭初阳走进成都华德福学校,为期一周的“试读”和“陪读”,孩子们将体验主流教育之外的另一种童年;而郭初阳,这个现行教育体制的质疑者,将为我们解读华德福教育的种种细节,并探寻它与主流教育接轨的可能性。

孩子们是否会选择华德福?家长的选择又会是什么?无论结局如何,“还孩子一个美好童年”的命题,已经无可回避。

第四集:《天梯》

一代一代的中国人笃信:知识改变命运。然而今天,寒门子弟藉以改换门庭的那道阶梯,正在发出断裂的声音——

他们,是5800万留守儿童和农民工子弟;他们,是挣扎在贫困线上的800万山乡孩子;在垄断了优质教育资源的超级小学、超级中学的大门外,他们逐年流失,转而出现在田间地头,或者打工者拥挤的列车上;他们,是游走在城市边缘的蚁族群落,空有一张大学文凭,却既无力“拼爹”,又没能掌握起码的谋生技能……

究竟是什么,让寒门学子的人生道路越走越狭窄?

国家的转型在加剧,而个体命运的转型,却似乎陷入了停顿。教育资源的不平等,已成为中国社会不能承受之殇……

第五集:《守望乡村》

乡村是每一个中国人的根。改变乡村落后的基础教育,恢复乡村文化生态,需要民间力量具体而微、坚韧不拔的长期介入——

在晏阳初的故乡,立人乡村图书馆在一所普通的乡镇中学扎下根来;在陶行知的故里,德胜鲁班木工学校向农家子弟敞开怀抱……他们不约而同地践行着陶行知、晏阳初们的信条:授人以鱼,不如授人以渔。

眼下,他们能够改变的,或许只是一个孩子,一所学校,一个乡村;但是,他们不约而同地相信,欲温暖世界,必先擦亮一根火柴。

守望乡村,让穷孩子也能仰望星空。

第六集:《大学 大学》

英国教育家怀德海说:在中学阶段,学生应该伏案学习;在大学,他该站起来,四面张望。

2005年,诗人王小妮以一名大学教师的身份走上讲台,在那些年轻的面孔上,她读到的是困惑、迷茫、贫乏、冷漠……12年的应试教育把他们压成了扁平状,他们缺乏常识、自私、现实,对周围世界漠不关心;严峻的就业形势压抑了他们的梦想,他们无力“站立”,更谈不上“四面张望”……

刘道玉、钱理群、陈丹青、张鸣、周孝政、熊丙奇……大学里的智识之士纷纷诉说体制之痛:官本位、学术腐败、钱权横行……,积习与流弊的漩涡中,人文精神消失殆尽。

拿什么拯救你,我的大学?!

第七集:《在路上》

上世纪八十年代,樱花盛开的武汉大学,最早释放出中国高教变革的积极信号——学分制、双学位、贷学金……一系列闪动着人文、人性光辉的改革举措,让刘道玉赢得了“武大的蔡元培”的美誉;

时隔20年,在举步维艰的泥潭中,中国高教改革的探索者再次出发了——

2012年9月,修成正果的南方科技大学正式开学了——当理想遭遇现实,朱清时,这个理想主义的校长能否将他领军的“去行政化”改革进行到底?被打上“试验”标签的莘莘学子们,如何开始他们全然不同的大学生活?

珠海联合国际学院,一所潜水七年的“内地与香港合办大学”近日浮出水面,许嘉璐评价说:“UIC已经跃升为清华、北大级的大学”;校长负责制、教授治校、全英文教学、浸会大学的文凭……“洋大学”的冲击波,能否对内地高校产生“鲇鱼效应,”倒逼国内的高校体制改革?

第八集:《课堂风暴》

没有讲台,老师“靠边站”,学生三五成群簇拥在黑板前,边写边讨论,教室门洞开,参观者络绎不绝——偏居鲁西南乡村的杜郎口中学,一度因教学质量太差险些关门,如今却以独特的“学生自主课堂”闻名教育界。

专家评论说:“杜郎口模式”是课堂模式的革命性变革,是素质教育的希望之路;质疑的声音说:杜郎口并未摆脱“应试”的窠臼。

在民间,“第一线教育研究小组”宣称要“点燃思想的课堂”,在各自的教室里,一线教师们掀起了一场不同于杜郎口的学习的革命;

体制并非铁板一块,或许,此起彼伏的课堂风暴,将为中国教育吹出一片明朗的天空。

第九集:《在家上学》

面对教育的现实困境,有人迎战,有人妥协,有人则选择逃离。

有这样一群孩子,他们无需去学校,客厅是他们的教室,父母是他们的老师,他们自主安排时间和课程,他们中的大部分,不打算参加国家统一的中考和高考;而在现代版的私塾,“中西合璧”的教育正在打造着另一批孩子,私塾的开创者,多半是“在家上学”的成功者,他们认为,他们的成功可以复制。

支持者说:在家上学有利于个性培养;反对者说:孩子需要朋友,独自在家无法实现“社会化”;有关部门说:在家上学违反教育法;教育专家说:社会应让在家上学合法化……

无论如何,在民间,形形色色的新教育正在生长。它们的未来,或许远比我们所能理解的更丰富,更深远……

第十集:《公民》

美国现代公共教育运动之父霍拉斯曼说:建共和国易,造就共和国公民难;有识之士指出:缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。

在西方主流社会,公民课程已经运行了几百年;在中国,1949年之后,公民教育戛然而止。

2012年,在深圳,央校校长李庆明突然被“下课”,他在央校的公民教育实践,吸引了舆论的眼球,也让他备受争议;在南京,律师崔武走进校园,以一只苹果为道具,向小学生们诠释“公民”的内涵;在上海,复旦大学研究生吴恒利用互联网,一次一次向公众演绎着“公民责任”的空间……

公民教育,何时堂而皇之地走进中国的中小学校?

我在故宫修文物 (2016) 豆瓣 TMDB

所属 电视剧集: 我在故宫修文物

9.1 (500 个评分)

导演:

叶君

/

萧寒

演员:

王津

/

亓昊楠

…

跨越明清两代、建成将近六百年的故宫,收藏着包括《五牛图》《清明上河图》在内的180多万件珍贵文物。历经百年沧桑,这些人类共同的瑰宝或多或少蒙上尘埃,破损不堪。从故宫博物院建院那一天起,一代又一代文物修复师走入紫禁城的红墙,通过他们化腐朽为神奇的妙手,将生命的活力重新注入一件件文物之中。木器、陶瓷、青铜、漆器、钟表、织绣、书画,不同的文物有着不同的特性,也有各自修复的难点。而这些修复师们甘于寂寞,甘于平淡,在与文物的对话中小心翼翼感受着来自古代的微弱的脉搏。文物有灵魂,有生命,它们和人类的内心大美紧紧相连。

当尘封的文物重新焕发夺目光彩之时,不应忘记那些平凡而伟大的匠人所为之付出的艰辛!

当尘封的文物重新焕发夺目光彩之时,不应忘记那些平凡而伟大的匠人所为之付出的艰辛!

触手可及 (2015) 豆瓣

7.7 (93 个评分)

导演:

Billy Starman

演员:

陈冠希

2008年,香港明星陈冠希突破了娱乐圈最后一道底线,往常光鲜亮丽、完美高雅的明星丽人赤裸裸地展现着各自最真实的一面,美丑毕现,举世哗然。由此被谑称为“陈老师”的Edison为此付出沉重的代价,他在记者招待会上宣布无限期退出娱乐圈,由此为这场闹剧画上了一个句号。转眼七年过去,礼崩乐坏的年代,人们习惯了各种无下限信息的狂轰乱炸,转眼望去,Edison的事件似乎已经不算是什么了。而今陈冠希移民美国,创立了自己的时装品牌,创意不断,随喜所欲制作喜欢的hip-hop。他的生意取得成功,音乐也让他感到快乐,率性自我活出一片新天地。

憎恨陈冠希的人不少,喜欢他的人也越来越多。究竟是Edison发生了变化,还是世人改变了自己?

憎恨陈冠希的人不少,喜欢他的人也越来越多。究竟是Edison发生了变化,还是世人改变了自己?

纽约灾星 (2015) 豆瓣 TMDB

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst Season 1 所属 电视剧集: 纽约灾星

9.2 (259 个评分)

导演:

安德鲁•亚雷茨基

演员:

Chelsea Gonzalez

/

Jeszenia Jimenez

…

罗伯特·杜斯特(Robert A. Durst)这位纽约的房地产家族后裔在美国新奥尔良被捕。当地执法官员称杜斯特涉嫌15年前发生在洛杉矶的一起谋杀案。

事实上,多年以来杜斯特一直身处舆论的漩涡之中。1982年他的第一任妻子莫名消失,2000年他的密友在洛杉矶被杀害,案件 至今悬而未决。

2001年,住在德克萨斯的杜斯特邻居被射杀并且遭肢解。这一系列围绕着杜斯特的谜团,引起了HBO导演的兴趣。

事实上,多年以来杜斯特一直身处舆论的漩涡之中。1982年他的第一任妻子莫名消失,2000年他的密友在洛杉矶被杀害,案件 至今悬而未决。

2001年,住在德克萨斯的杜斯特邻居被射杀并且遭肢解。这一系列围绕着杜斯特的谜团,引起了HBO导演的兴趣。

中国革命:1911年至1949年 (1989) 豆瓣

China in Revolution: 1911-1949

8.4 (27 个评分)

导演:

凯瑟琳·皮尔斯·迪茨

/

苏·威廉姆斯

演员:

蒋介石 Kai-Shek Chiang

/

冯玉祥

其它标题:

China in Revolution: 1911-1949

/

中国百年革命史(台)

…

文明的轨迹 (1969) 豆瓣 TMDB

Civilisation Season 1 所属 电视剧集: 文明的轨迹

9.4 (14 个评分)

导演:

Michael Gill

/

Peter Montagnon

演员:

肯尼斯·克拉克

/

伊恩·理查森

…

BBC“电视史上的里程碑”,当代艺术历史最具雄心壮志的纪录片拍摄工作,由著名艺术历史学家克拉克爵士担任编剧与主持,探讨西欧文明,而爵士更在本片中界定了人类文明发展中的几个重要阶段。《文明的轨迹》历时两年才拍摄完毕,剧组跨越13个国家,曾走访百多个城市拍摄,本纪录片首年播出时更被喻为电视史上的代表作。克拉克爵士引人入胜的对白,再加上欧洲地标动人画面,带领我们探索自罗马帝国沦亡至工业革命用其后的文明发展。这种通过艺术、音乐来呈现历史观点的做法,成为日后无数纪录片看齐并努力超越的基准。

"Kenneth Clark's sumptuous,magisterial,one-man servey of the achievements of bumanistic civilisation is a TV landmark" The daily mail

In 1966 BBC Television embarked on its most ambitious documentary series to date.The eminent art historian Lord Clark was commissioned to write and present an epic examination of Western Eyuopean culture,defining what he considered to be the crucial phases of its development.Civilisation:A personal View by Lord Clark would be more than two years in the making,with filming in over 100 locations across 13 countries.The lavish series was hailed as a masterpiece when it was first transmitted in 1969.

From the fall of the Roman Empire to the Industrial Revolution and beyond,Clark's compelling narrative is accompanied by breathtaking colour photography of Europe's grearest landmarks.This "history of ideas as illustrated by art and music'remains the benchmark for the numerous programmes it inpired.

特别收录 Special Feature

大卫·艾登堡禄爵士回忆《文明的轨迹》制作过程 Sir David Attenborough remembers the making of Civilisation

剧相馆 Photo gallery of behind-the-scenes stills

"Kenneth Clark's sumptuous,magisterial,one-man servey of the achievements of bumanistic civilisation is a TV landmark" The daily mail

In 1966 BBC Television embarked on its most ambitious documentary series to date.The eminent art historian Lord Clark was commissioned to write and present an epic examination of Western Eyuopean culture,defining what he considered to be the crucial phases of its development.Civilisation:A personal View by Lord Clark would be more than two years in the making,with filming in over 100 locations across 13 countries.The lavish series was hailed as a masterpiece when it was first transmitted in 1969.

From the fall of the Roman Empire to the Industrial Revolution and beyond,Clark's compelling narrative is accompanied by breathtaking colour photography of Europe's grearest landmarks.This "history of ideas as illustrated by art and music'remains the benchmark for the numerous programmes it inpired.

特别收录 Special Feature

大卫·艾登堡禄爵士回忆《文明的轨迹》制作过程 Sir David Attenborough remembers the making of Civilisation

剧相馆 Photo gallery of behind-the-scenes stills

我们的孩子足够坚强吗?中式学校 (2015) 豆瓣

Are Our Kids Tough Enough? Chinese School

7.2 (161 个评分)

导演:

BBC

纪录片讲的是让5名中国老师在英国南部汉普郡的一所中学实施4周中国式教学试验的故事。

中国式教学的特点是严厉,时间长。中国学生在一些知名的国际考试中总是名列前茅。

但是,用中国的教学方法来教育英国的中学生可行吗?参加试验的老师和学生又是怎么想的呢?他们有什么体会?

首先,作为试验的一部分,中国老师接管了一个由50名学生组成的9年级的班。

这些学生在四个星期的时间里,要穿统一的校服,每天早上7点到校,在校时间长达12个小时,中间有两次吃饭休息时间。每周还要举行一次升中国国旗的仪式。

而课堂上主要以记笔记为主。同时,还要参加集体练习。学生们还要负责打扫教室等。

中国式教学的特点是严厉,时间长。中国学生在一些知名的国际考试中总是名列前茅。

但是,用中国的教学方法来教育英国的中学生可行吗?参加试验的老师和学生又是怎么想的呢?他们有什么体会?

首先,作为试验的一部分,中国老师接管了一个由50名学生组成的9年级的班。

这些学生在四个星期的时间里,要穿统一的校服,每天早上7点到校,在校时间长达12个小时,中间有两次吃饭休息时间。每周还要举行一次升中国国旗的仪式。

而课堂上主要以记笔记为主。同时,还要参加集体练习。学生们还要负责打扫教室等。

情侣性爱指南 (2002) 豆瓣

The Lovers' Guide: Sex Positions

8.2 (10 个评分)

导演:

Robert Page

演员:

Carley

/

Karina Clarke

…

其它标题:

The Lovers' Guide: Sex Positions

Twenty years after the original The Lovers' Guide exploded into the lives of the UK public, the ground-breaking guide is back with anot her no-holds-barred exploration of the pleasures of love-making.

To mark the anniversary of the series that has brought adult sex advice firmly into the mainstream, the latest instalment has been created using cutting edge 3D technology as the next stop in the sexual revolution. Here the audience is engaged with a never-before-seen sense of intimacy and massively richer viewpoint.

After selling 1.5 million copies and being distributed in 22 countries and in 13 languages over its colourful 20-year history, The Lovers' Guide 3D - Igniting Desire will debut in UK cinemas in January 2011 and be available to purchase on DVD and Blu-ray on February 7, 2011 in time for Valentine’s Day gifting.

Now bigger, better and bolder than ever before, The Lovers' Guide 3D - Igniting Desire features the voices of Gemma Bissix (Eastenders, Hollyoaks, Dancing on Ice) and Jeremy Edwards (Hollyoaks, Holby City) and will take audiences to an altogether new level of love-making enlightenment.

To mark the anniversary of the series that has brought adult sex advice firmly into the mainstream, the latest instalment has been created using cutting edge 3D technology as the next stop in the sexual revolution. Here the audience is engaged with a never-before-seen sense of intimacy and massively richer viewpoint.

After selling 1.5 million copies and being distributed in 22 countries and in 13 languages over its colourful 20-year history, The Lovers' Guide 3D - Igniting Desire will debut in UK cinemas in January 2011 and be available to purchase on DVD and Blu-ray on February 7, 2011 in time for Valentine’s Day gifting.

Now bigger, better and bolder than ever before, The Lovers' Guide 3D - Igniting Desire features the voices of Gemma Bissix (Eastenders, Hollyoaks, Dancing on Ice) and Jeremy Edwards (Hollyoaks, Holby City) and will take audiences to an altogether new level of love-making enlightenment.

摇滚七纪 (2007) 豆瓣

7 Ages of Rock

8.7 (23 个评分)

演员:

吉米·亨德里克斯

/

Pink Floyd

…

1. The Birth Of Rock (Blues-based Rock 1963-70)

Jimi Hendrix,The Rolling Stones,Cream ,The Who,Bob Dylan,The Beatles

2. White Light White Heat (Art Rock 1966-80)

Pink Floyd,The Velvet Underground,David Bowie

3. Blank Generation (Punk 1973-80)

The Sex Pistols,The Clash,Ramones,Television,Patti Smith,The Damned,Buzzcocks

4. Never Say Die (Heavy Metal 1970-91)

Black Sabbath,Deep Purple,Judas Priest,Iron Maiden,Metallica

5. We Are The Champions (Stadium Rock 1965-93)

Queen,Bruce Springsteen & The E Street Band,The Police,Dire Straits,U2

6. Left Of The Dial (Alternative Rock 1980-94)

REM,Nirvana

7. What The World Is Waiting For (Indie 1980-2007)

The Smiths,the Stone Roses,Suede,Blur ,Oasis,The Libertines, Franz Ferdinand ,The Arctic Monkeys

Jimi Hendrix,The Rolling Stones,Cream ,The Who,Bob Dylan,The Beatles

2. White Light White Heat (Art Rock 1966-80)

Pink Floyd,The Velvet Underground,David Bowie

3. Blank Generation (Punk 1973-80)

The Sex Pistols,The Clash,Ramones,Television,Patti Smith,The Damned,Buzzcocks

4. Never Say Die (Heavy Metal 1970-91)

Black Sabbath,Deep Purple,Judas Priest,Iron Maiden,Metallica

5. We Are The Champions (Stadium Rock 1965-93)

Queen,Bruce Springsteen & The E Street Band,The Police,Dire Straits,U2

6. Left Of The Dial (Alternative Rock 1980-94)

REM,Nirvana

7. What The World Is Waiting For (Indie 1980-2007)

The Smiths,the Stone Roses,Suede,Blur ,Oasis,The Libertines, Franz Ferdinand ,The Arctic Monkeys

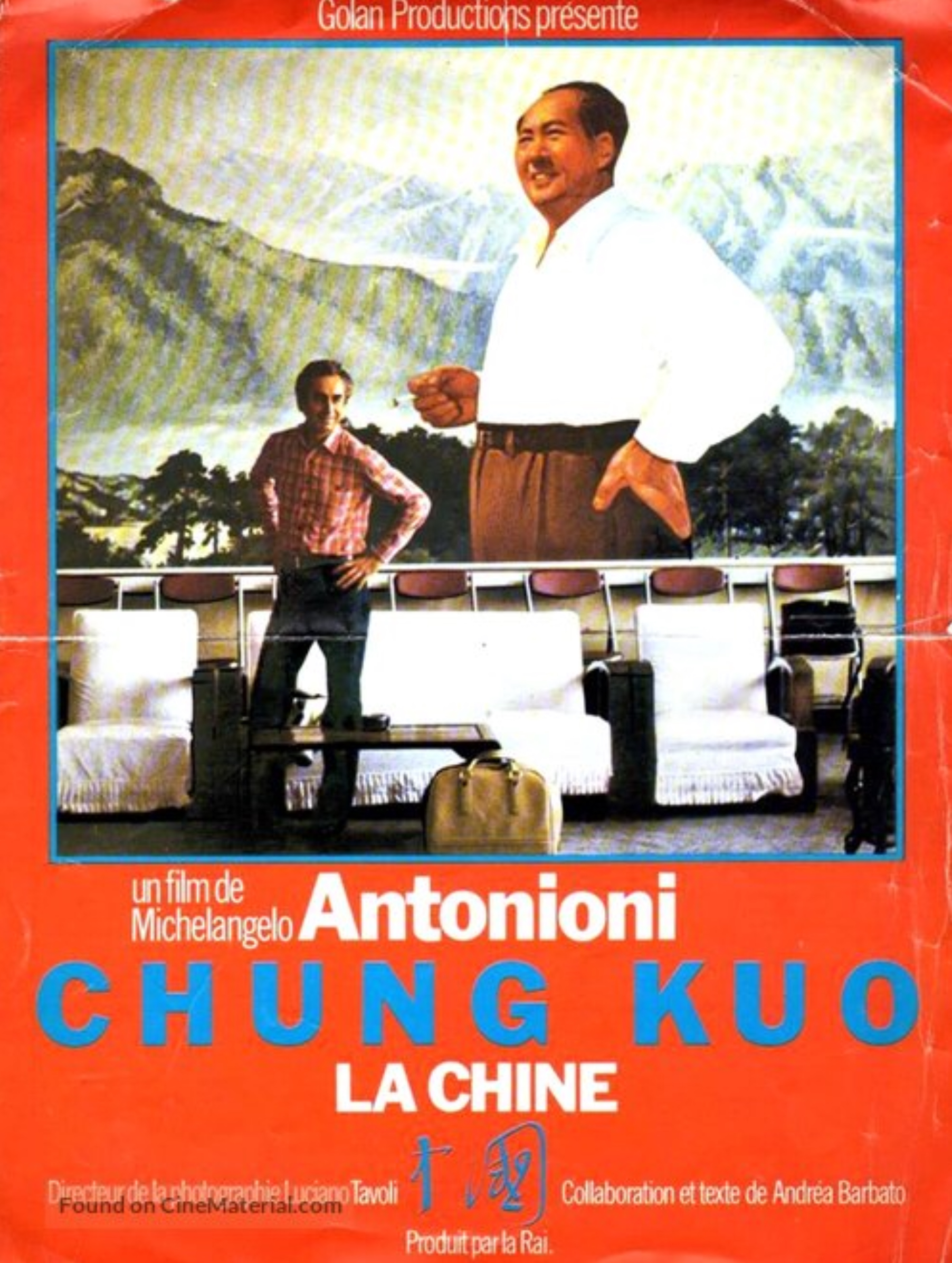

中国 (1972) TMDB 维基数据 IMDb 豆瓣

Chung Kuo - Cina

8.7 (224 个评分)

导演:

Michelangelo Antonioni

演员:

Giuseppe Rinaldi

其它标题:

Chung Kuo - Cina

/

China

…

这部拍摄于中国文革时期的纪录片分为三个部分。 第一部分是导演在北京对一些场景的捕捉,有著名的天安门广场、长城、故宫、王府井,有中国政府安排的参加小学可见课间活动、医院的针灸生产、工厂的工人家庭生活、生产合作社的状况等。 第二部分是导演被安排去河南林县参观红旗渠、集体农庄,古城苏州和南京,但他却将大量的篇幅放在了随意观察的中国人的面孔上。 第三部分是导演对上海的短暂观察,从街景到中国共产党诞生地,从新建的居民楼到殖民地时期的滚地龙,从茶馆到大工厂,从外滩到黄浦江上的船户,相对客观地反映了当时上海民众的生活。