回忆录

暮色将尽 豆瓣

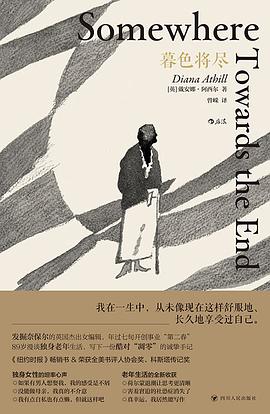

Somewhere Towards the End

7.8 (81 个评分)

作者:

[英] 戴安娜·阿西尔(Diana Athill)

译者:

曾嵘

四川人民出版社

2022

- 7

20世纪英国传奇女编辑,89岁漫谈独身老年生活,

写下一份酷对“凋零”的诚挚手记:

独身女性的坦率心声ⅹ老年生活的全新收获;

妥协与自由反复掣肘的女性一生

——为生存与世界周旋,为自我守精神世界。

✨

编辑推荐:

◎科斯塔传记奖得主、发掘了V.S.奈保尔的杰出女编辑——戴安娜·阿西尔,76岁退休后开创写作事业,年近90回首传奇一生,写下一份诙谐坦荡的老年手记。

她是作家们心中无比信赖的编辑:

◆在那些早年的岁月里,我有时会一边写作一边在内心对弗朗西斯·温德汉和戴安娜·阿西尔说话。——V.S.奈保尔

◆戴安娜是我的第一位英国编辑……所有认识她以及读过她回忆录的人,都会对她产生钦佩,因为她诚实、朴素而优雅的风格,她从不伪饰的个性,以及在面对生活不断缩小的可能性时的坚忍态度。她是如何变老的典范,虽然变老并非我们自愿。我很幸运在我的生活中遇见她。——玛格丽特·阿特伍德

却也常忍不住对作家辛辣吐槽:

◆有时她(简·里斯,《藻海无边》作者)会很挑衅地宣称要把自己几近灰白的头发染成鲜红,但从未实施,而没这么做的原因,我想倒不是因为她没有精力去做,而应该归功于她依然还有那么点理性。

◆生于保加利亚的诺贝尔文学奖获得者埃利亚斯·卡内蒂是我看到的另一个反面教材,他挑战死亡的方式与简的惶恐不安相比显得更加愚蠢。……他宣称自己“拒绝死亡”,终于让我忍无可忍。

◎“不被看见”的老年生活,却是我们终会抵达的未来;

长寿老人阿西尔写下这份真挚记录,将衰老中的自己“剥”给你看:

◆从化妆到服装,“老女人”更注重外表 ◆想看幼苗长成参天大树,好难 ◆开车代步是“最后的倔强”

但人生暮色中仍有繁星闪烁,老年人依然还在生活,还在成长——

“我在一生中,从未像现在这样舒服地、长久地享受过自己。”

◆荷尔蒙退潮让思考更清晰 ◆恋爱依旧“正在发生中” ◆害羞窘迫的社恐症消失了 ◆真幸运,我居然能写作

◎89岁“不婚族”女前辈坦率开麦,击碎传统婚恋观念中的女性枷锁:

◆潇洒享受每一段恋爱——

这些关系令人兴致勃勃,但没有一次足以伤害我;

女人也能不谈爱,仅仅因性就可以燃烧。

◆将“自我感受”置于首位的生育观念——

(流产后苏醒的第一反应)我还活着!我感受到完整的自己;

(最终没成为母亲的坦然态度)没能做母亲,我真的不介意。

✨

◎精装小开本设计,方便手持随身携带;

封面黑+金配色,厚重而不失明媚:书名烫金,封面印水墨画风作者侧影——暮色虽已至,光景仍壮美。

✨

媒体推荐:

★一部堪称完美的老年回忆录——坦率,细腻,迷人,毫不自怜或多愁善感,最重要的是,文笔相当优美。

——科斯塔奖评委

★戴安娜·阿西尔已经90岁了,尽管以她身处时代和阶级对女性的标准来看,她的人生应该充满遗憾,但她却觉得,人生无憾。

——《卫报》

★尽管《暮色将尽》的主题(老年生活)原本不怎么令人愉快,但戴安娜·阿西尔拒绝粉饰、承诺坦诚以及迷人的写作风格,使得这本书趣味盎然,魅力十足。

——《华盛顿邮报》

★她的视角既冷酷又温柔,她谈到自己性欲的衰退、无神论信仰的决心、对非虚构作品的日益偏爱,还有一个事实,那就是即使她已经年纪很大了,但她的大部分时间都还要花在照顾比她更年长的人上面。阿西尔作品的成就在于,她没有将自己迷人的生活细节简化为关于人生智慧的说教。

——《纽约客》

★读来有一种坦率而真诚的乐趣。

——艾丽丝·门罗(2013年诺贝尔文学奖得主)

✨

获奖记录:

获2008年美国国家书评人协会传记奖、2008年科斯塔图书传记奖

写下一份酷对“凋零”的诚挚手记:

独身女性的坦率心声ⅹ老年生活的全新收获;

妥协与自由反复掣肘的女性一生

——为生存与世界周旋,为自我守精神世界。

✨

编辑推荐:

◎科斯塔传记奖得主、发掘了V.S.奈保尔的杰出女编辑——戴安娜·阿西尔,76岁退休后开创写作事业,年近90回首传奇一生,写下一份诙谐坦荡的老年手记。

她是作家们心中无比信赖的编辑:

◆在那些早年的岁月里,我有时会一边写作一边在内心对弗朗西斯·温德汉和戴安娜·阿西尔说话。——V.S.奈保尔

◆戴安娜是我的第一位英国编辑……所有认识她以及读过她回忆录的人,都会对她产生钦佩,因为她诚实、朴素而优雅的风格,她从不伪饰的个性,以及在面对生活不断缩小的可能性时的坚忍态度。她是如何变老的典范,虽然变老并非我们自愿。我很幸运在我的生活中遇见她。——玛格丽特·阿特伍德

却也常忍不住对作家辛辣吐槽:

◆有时她(简·里斯,《藻海无边》作者)会很挑衅地宣称要把自己几近灰白的头发染成鲜红,但从未实施,而没这么做的原因,我想倒不是因为她没有精力去做,而应该归功于她依然还有那么点理性。

◆生于保加利亚的诺贝尔文学奖获得者埃利亚斯·卡内蒂是我看到的另一个反面教材,他挑战死亡的方式与简的惶恐不安相比显得更加愚蠢。……他宣称自己“拒绝死亡”,终于让我忍无可忍。

◎“不被看见”的老年生活,却是我们终会抵达的未来;

长寿老人阿西尔写下这份真挚记录,将衰老中的自己“剥”给你看:

◆从化妆到服装,“老女人”更注重外表 ◆想看幼苗长成参天大树,好难 ◆开车代步是“最后的倔强”

但人生暮色中仍有繁星闪烁,老年人依然还在生活,还在成长——

“我在一生中,从未像现在这样舒服地、长久地享受过自己。”

◆荷尔蒙退潮让思考更清晰 ◆恋爱依旧“正在发生中” ◆害羞窘迫的社恐症消失了 ◆真幸运,我居然能写作

◎89岁“不婚族”女前辈坦率开麦,击碎传统婚恋观念中的女性枷锁:

◆潇洒享受每一段恋爱——

这些关系令人兴致勃勃,但没有一次足以伤害我;

女人也能不谈爱,仅仅因性就可以燃烧。

◆将“自我感受”置于首位的生育观念——

(流产后苏醒的第一反应)我还活着!我感受到完整的自己;

(最终没成为母亲的坦然态度)没能做母亲,我真的不介意。

✨

◎精装小开本设计,方便手持随身携带;

封面黑+金配色,厚重而不失明媚:书名烫金,封面印水墨画风作者侧影——暮色虽已至,光景仍壮美。

✨

媒体推荐:

★一部堪称完美的老年回忆录——坦率,细腻,迷人,毫不自怜或多愁善感,最重要的是,文笔相当优美。

——科斯塔奖评委

★戴安娜·阿西尔已经90岁了,尽管以她身处时代和阶级对女性的标准来看,她的人生应该充满遗憾,但她却觉得,人生无憾。

——《卫报》

★尽管《暮色将尽》的主题(老年生活)原本不怎么令人愉快,但戴安娜·阿西尔拒绝粉饰、承诺坦诚以及迷人的写作风格,使得这本书趣味盎然,魅力十足。

——《华盛顿邮报》

★她的视角既冷酷又温柔,她谈到自己性欲的衰退、无神论信仰的决心、对非虚构作品的日益偏爱,还有一个事实,那就是即使她已经年纪很大了,但她的大部分时间都还要花在照顾比她更年长的人上面。阿西尔作品的成就在于,她没有将自己迷人的生活细节简化为关于人生智慧的说教。

——《纽约客》

★读来有一种坦率而真诚的乐趣。

——艾丽丝·门罗(2013年诺贝尔文学奖得主)

✨

获奖记录:

获2008年美国国家书评人协会传记奖、2008年科斯塔图书传记奖

為了活下去:脫北女孩朴研美 谷歌图书 博客來 Goodreads

In Order to Live: A North Korean Girl’s Journey to Freedom

8.4 (17 个评分)

作者:

朴研美

译者:

謝佩妏

大塊文化

2016

- 8

其它标题:

為了活下去

上學途中看見屍體躺在路邊、肚子餓到只能吃野生植物果腹、鄰居莫名其妙「消失」等等,這些都是朴研美從小到大習以為常的事。她相信「敬愛的領袖」可以看穿她的心,甚至因為她心裡的「壞念頭」而懲罰她。

十三歲那年,飢荒再加上父親入獄,迫使研美一家人不得不冒著生命危險,橫越結冰的鴨綠江,從北韓逃到中國。然而,到了中國之後,她才發現自己已經落入中國人口販子的手中。

她在人口販子的掌控下度過兩年生不如死的歲月,在一個甚至比她逃離的家鄉更殘酷、更危險的地方掙扎求生。後來,研美與母親再一次冒著生命危險想辦法逃亡。她們在漆黑的寒夜橫越戈壁沙漠,跟隨著星星的指引邁向自由。

這是朴研美第一次以無比的勇氣、尊嚴和幽默的語調,完整道出這段驚心動魄的往事。這本書證明了人類精神的強大韌性,以及不計代價追求自由的強烈決心。

十三歲那年,飢荒再加上父親入獄,迫使研美一家人不得不冒著生命危險,橫越結冰的鴨綠江,從北韓逃到中國。然而,到了中國之後,她才發現自己已經落入中國人口販子的手中。

她在人口販子的掌控下度過兩年生不如死的歲月,在一個甚至比她逃離的家鄉更殘酷、更危險的地方掙扎求生。後來,研美與母親再一次冒著生命危險想辦法逃亡。她們在漆黑的寒夜橫越戈壁沙漠,跟隨著星星的指引邁向自由。

這是朴研美第一次以無比的勇氣、尊嚴和幽默的語調,完整道出這段驚心動魄的往事。這本書證明了人類精神的強大韌性,以及不計代價追求自由的強烈決心。