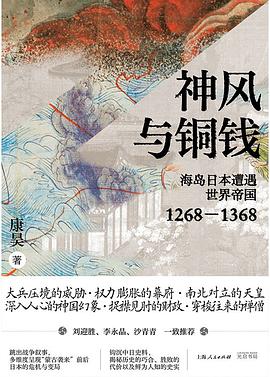

神风与铜钱 [图书] 豆瓣

作者:

康昊

2022

- 9

【编辑推荐】:

◆刘迎胜(元史研究会会长) 李永晶(日本研究新锐学者)沙青青(《东亚观察局》主播)一致推荐

◆跳出战争叙事,多维度呈现“蒙古袭来”前后日本的危机与变局:大兵压境的威胁,权力膨胀的幕府,南北对立的天皇,深入人心的神国幻象,捉襟见肘的财政,穿梭往来的禅僧……

◆钩沉中日史料,揭秘历史的巧合、胜败的代价以及鲜为人知的史实:“战时体制”对日本中世政局造成了哪些冲击?来自中国的铜钱为何让日本官民的趋之若鹜?规模超过唐宋的日本留学僧热潮,将如何影响后世的室町文化?

【内容简介】:面对蒙古帝国的战争威胁,日本竟以不答复、不来往、不允许使节进京的高冷姿态回应。震怒之下,忽必烈两次发兵远征东瀛,却遭遇海上风暴,大败而归。日本将此风暴称为“神风”,这如何影响了日本人的世界想象和自我认识?

尽管两国遥相对峙,海上贸易热度竟超过唐宋时期。作为压舱物抵达日本的铜钱,为何让官民趋之若鹜?不畏风险、渡海求学的禅僧,归国后对日本文化产生了哪些影响?

与此同时,权力扩张的镰仓幕府,在战后加剧的国内危机中一步步走向崩溃。继起的室町幕府与天皇明争暗斗,权势地位渐趋逆转。日本进入动乱频仍的南北朝,李氏王朝崛起于朝鲜半岛,元亡明兴实施海禁,东亚国际秩序又将何去何从?

以海洋视角重新审视元日关系,环环相扣的历史联系一一浮现。

【媒体评论】:

研究视角独特,其观察点时而在元,时而在日。书中向读者传达了既往了解较少的䥥仓幕府及其背后京都的日本王室的情况,以小中见大的方式展现了元史研究的新进展,值得一读。

——刘迎胜,南京大学历史学院教授、中国元史研究会会长

中日两国有着共同的东亚古典世界秩序与文明的根源,双方在意识深处有着近似结构,因而不同于一般意义上彼此不同的“他者”。认识日本,可以说就是认识“中国”。

——李永晶,华东师范大学政治学系副教授

一部讲述中世日本与元朝关系的力作。将学界最新研究成果以生动的语言、别致的体例娓娓道来,令人有耳目一新之感。跳出国别史的局限,以大视角纵观、小细节切入的方式,为我们描绘了13至14世纪的东亚风云激荡的大时代。

——沙青青 上海图书馆历史文献中心副主任、《东亚观察局》主播

◆刘迎胜(元史研究会会长) 李永晶(日本研究新锐学者)沙青青(《东亚观察局》主播)一致推荐

◆跳出战争叙事,多维度呈现“蒙古袭来”前后日本的危机与变局:大兵压境的威胁,权力膨胀的幕府,南北对立的天皇,深入人心的神国幻象,捉襟见肘的财政,穿梭往来的禅僧……

◆钩沉中日史料,揭秘历史的巧合、胜败的代价以及鲜为人知的史实:“战时体制”对日本中世政局造成了哪些冲击?来自中国的铜钱为何让日本官民的趋之若鹜?规模超过唐宋的日本留学僧热潮,将如何影响后世的室町文化?

【内容简介】:面对蒙古帝国的战争威胁,日本竟以不答复、不来往、不允许使节进京的高冷姿态回应。震怒之下,忽必烈两次发兵远征东瀛,却遭遇海上风暴,大败而归。日本将此风暴称为“神风”,这如何影响了日本人的世界想象和自我认识?

尽管两国遥相对峙,海上贸易热度竟超过唐宋时期。作为压舱物抵达日本的铜钱,为何让官民趋之若鹜?不畏风险、渡海求学的禅僧,归国后对日本文化产生了哪些影响?

与此同时,权力扩张的镰仓幕府,在战后加剧的国内危机中一步步走向崩溃。继起的室町幕府与天皇明争暗斗,权势地位渐趋逆转。日本进入动乱频仍的南北朝,李氏王朝崛起于朝鲜半岛,元亡明兴实施海禁,东亚国际秩序又将何去何从?

以海洋视角重新审视元日关系,环环相扣的历史联系一一浮现。

【媒体评论】:

研究视角独特,其观察点时而在元,时而在日。书中向读者传达了既往了解较少的䥥仓幕府及其背后京都的日本王室的情况,以小中见大的方式展现了元史研究的新进展,值得一读。

——刘迎胜,南京大学历史学院教授、中国元史研究会会长

中日两国有着共同的东亚古典世界秩序与文明的根源,双方在意识深处有着近似结构,因而不同于一般意义上彼此不同的“他者”。认识日本,可以说就是认识“中国”。

——李永晶,华东师范大学政治学系副教授

一部讲述中世日本与元朝关系的力作。将学界最新研究成果以生动的语言、别致的体例娓娓道来,令人有耳目一新之感。跳出国别史的局限,以大视角纵观、小细节切入的方式,为我们描绘了13至14世纪的东亚风云激荡的大时代。

——沙青青 上海图书馆历史文献中心副主任、《东亚观察局》主播