The Tea Pain

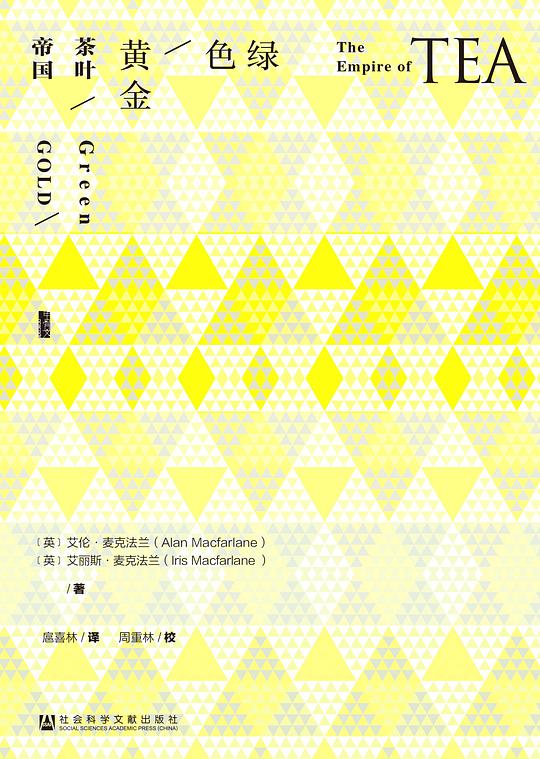

绿色黄金 [图书] 豆瓣

Green Gold: The Empire of Tea

作者:

[英] 艾伦·麦克法兰

/

[英] 艾丽斯·麦克法兰

译者:

扈喜林、周重林 校

社会科学文献出版社

2016

- 11

这是一部关于茶叶以及茶叶贸易、茶叶传播和茶叶如何影响世界历史发展进程的有趣的书,而作者的特殊身份更使得本书具有一般研究著作所没有的引人关注之处:一位茶农兼茶商的遗孀和她的儿子。这样的身份使得本书既有研究著作的特性,某种程度上也有一些回忆录的性质,因为有些内容就是他们所经历的。总的看,尽管作者对于茶叶与世界历史发展尤其是与工业革命、欧洲近代历史发展等的关系的论述似有夸大之处,但作为一家之言也无可厚非,而其对于茶叶之起源,茶叶在中国、日本、印度、英国等的种植、传播、所具有的重大影响,茶文化在不同国家、地区的表象与内涵等的探讨,对于我们了解、认识茶叶的前世今生,了解和认识茶叶与我们人类的密切关系,还是非常有价值的。

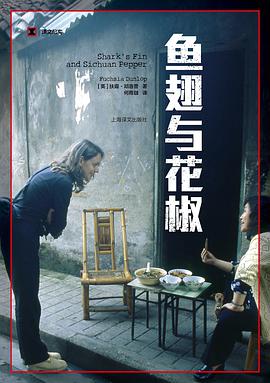

鱼翅与花椒 [图书] 谷歌图书 Eggplant.place 豆瓣 Goodreads

Shark’s Fin and Sichuan Pepper

8.2 (384 个评分)

作者:

[英] 扶霞·邓洛普

译者:

何雨珈

上海译文出版社

2018

- 7

其它标题:

鱼翅与花椒

扶霞是我的好友,也是我认识的所有外国人中,非常了解中国烹饪的一位。这本屡获殊荣的《鱼翅与花椒》无疑是很多外国人写中国食物的书籍里极为鲜活有趣和精准的 。——陈晓卿(“舌尖上的中国”总导演)

这里是中国,一个奇妙的饮食大国。

这是关于中国菜的故事,也是一个英国女孩的中国历险记。

扶霞一九九四年前往中国长住。打从一开始她就发誓不论人家请她吃什么,不管那食物有多么古怪,她一律来者不拒:第一次与四川料理相遇时的神魂颠倒、亲眼目睹鸡鸭被宰杀时的惊吓、体验千变万化的刀 工、对养生饮食的叹服、品尝珍稀野味时内心的道德两难……

透过扶霞的眼睛,我们得以用全新的角度来了解熟悉的中国菜。不同地方的食物拥有其独一无二的气质:川菜的辣带着一丝丝甜,就像悠闲的四川人,总是带着甜甜的体贴;湘菜直接又毫无妥协余地,就跟那里培养出来的领袖人物一样;扬州菜则是太平盛世的食物,温暖而抚慰人心。

从四川热闹的市场到甘肃北部荒僻的风景,从福建的深山到迷人的扬州古城,书中呈现了中式料理让人难忘的美妙滋味,也深刻描绘出中西饮食文化差异,且兼具人文观察与幽默趣味。

这里是中国,一个奇妙的饮食大国。

这是关于中国菜的故事,也是一个英国女孩的中国历险记。

扶霞一九九四年前往中国长住。打从一开始她就发誓不论人家请她吃什么,不管那食物有多么古怪,她一律来者不拒:第一次与四川料理相遇时的神魂颠倒、亲眼目睹鸡鸭被宰杀时的惊吓、体验千变万化的刀 工、对养生饮食的叹服、品尝珍稀野味时内心的道德两难……

透过扶霞的眼睛,我们得以用全新的角度来了解熟悉的中国菜。不同地方的食物拥有其独一无二的气质:川菜的辣带着一丝丝甜,就像悠闲的四川人,总是带着甜甜的体贴;湘菜直接又毫无妥协余地,就跟那里培养出来的领袖人物一样;扬州菜则是太平盛世的食物,温暖而抚慰人心。

从四川热闹的市场到甘肃北部荒僻的风景,从福建的深山到迷人的扬州古城,书中呈现了中式料理让人难忘的美妙滋味,也深刻描绘出中西饮食文化差异,且兼具人文观察与幽默趣味。

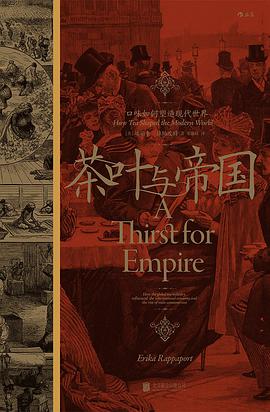

茶叶与帝国 [图书] 豆瓣

A Thirst for Empire: How Tea Shaped the Modern World

作者:

[美] 埃丽卡·拉帕波特

译者:

宋世锋

2022

- 1

以茶叶为核心书写全球史,凸显茶叶帝国缔造者的恐惧、幻想和渴望。

茶叶构建了日不落帝国,承载了数百年现代世界全球化贸易的宏大叙事。

★所获奖项

2018年食品与社会研究协会图书奖联合获奖作品

2018年美食家世界食谱大奖获奖作品

2018年杰里•本特利奖世界史类图书奖获奖作品

2018年太平洋海岸英国研究会议图书奖获奖作品

★内容简介

茶叶一直是世界上最受欢迎的商品之一。几个世纪以来,种植、销售茶叶所带来的收益为战争提供了资金,推动了殖民活动,而茶叶的栽种也在土地使用、劳动力制度、市场运作和社会等级制度等方面带来了巨大的变化,这些变化至今尚存。本书以历史的眼光深入审视了男男女女是如何通过在欧洲、亚洲、北美洲和非洲的茶产业来改变全球的口味和习惯的。

作者埃丽卡•拉帕波特在本书中指出,17—20世纪,茶产业与大英帝国的边界是重叠的,但从未完全一致。她还强调了使大英帝国能够主导但从未完全控制全球茶叶的生产、贸易和消费的经济、政治和文化力量。她还深入研究了欧洲人是如何接受、挪用和改变中国茶文化,以在英国及其他全球市场建立广泛的茶叶需求,并在南亚和非洲建立种植园经济的。茶产业是最早的殖民产业之一,商人、种植者、推广者和零售商利用帝国资源为全球广告和政治游说买单。茶叶激发出的商业模式至今仍然存在,并且对理解政治和宣传如何影响国际经济至关重要。

★编辑推荐

◎生动描述了中英两国围绕茶叶贸易而导致的紧张关系,甚而爆发了鸦片战争,之后又详细讲述了中国茶叶是如何被吸收并同化到英帝国的文化和经济中。

◎运用丰富的档案资料,深入探索了阿萨姆和锡兰的茶叶生产商如何克服困难去寻找和维护市场。在这一过程中,尤为引人入胜地讲述了一批专业宣传家是如何推广茶叶的。

英国人喝茶加糖和牛奶的习惯从哪来的?在维多利亚时代中期,大西洋两岸的消费者为何开始厌倦绿茶而青睐红茶?为何茶叶成为南非人心目中的历史版图的一部分?为何美国人最喜欢的茶饮料是冰茶?

◎考查了“解殖民化”对于茶产业和茶叶消费文化的深刻影响。茶叶帝国走向衰落,茶叶不再被定义为一种帝国商品,而是一种对国家发展至关重要的全球性产业。

★媒体推荐

本书从伦敦的咖啡馆写到阿萨姆闷热的种植园,再写到麦迪逊大街的广告公司……研究得透彻,叙述得迷人。

——《出版人周刊》

本书做了细致的研究,展示了散落在全球各地的档案资料,用以说明早在“全球化”一词出现之前,产品的跨境流通如何将世界编织到一起……拉帕波特的作品对我们所有人都有意义。

——华志坚(Jeffrey Wasserstrom),《华尔街日报》

拉帕波特权威地讲述了茶叶和饮茶文化如何影响了大英帝国及受英国影响的世界的宏大历史……她对这些年来茶叶的推销方法的描述极为引人入胜。

——文思淼(Simon Winchester),《纽约时报书评》

茶叶构建了日不落帝国,承载了数百年现代世界全球化贸易的宏大叙事。

★所获奖项

2018年食品与社会研究协会图书奖联合获奖作品

2018年美食家世界食谱大奖获奖作品

2018年杰里•本特利奖世界史类图书奖获奖作品

2018年太平洋海岸英国研究会议图书奖获奖作品

★内容简介

茶叶一直是世界上最受欢迎的商品之一。几个世纪以来,种植、销售茶叶所带来的收益为战争提供了资金,推动了殖民活动,而茶叶的栽种也在土地使用、劳动力制度、市场运作和社会等级制度等方面带来了巨大的变化,这些变化至今尚存。本书以历史的眼光深入审视了男男女女是如何通过在欧洲、亚洲、北美洲和非洲的茶产业来改变全球的口味和习惯的。

作者埃丽卡•拉帕波特在本书中指出,17—20世纪,茶产业与大英帝国的边界是重叠的,但从未完全一致。她还强调了使大英帝国能够主导但从未完全控制全球茶叶的生产、贸易和消费的经济、政治和文化力量。她还深入研究了欧洲人是如何接受、挪用和改变中国茶文化,以在英国及其他全球市场建立广泛的茶叶需求,并在南亚和非洲建立种植园经济的。茶产业是最早的殖民产业之一,商人、种植者、推广者和零售商利用帝国资源为全球广告和政治游说买单。茶叶激发出的商业模式至今仍然存在,并且对理解政治和宣传如何影响国际经济至关重要。

★编辑推荐

◎生动描述了中英两国围绕茶叶贸易而导致的紧张关系,甚而爆发了鸦片战争,之后又详细讲述了中国茶叶是如何被吸收并同化到英帝国的文化和经济中。

◎运用丰富的档案资料,深入探索了阿萨姆和锡兰的茶叶生产商如何克服困难去寻找和维护市场。在这一过程中,尤为引人入胜地讲述了一批专业宣传家是如何推广茶叶的。

英国人喝茶加糖和牛奶的习惯从哪来的?在维多利亚时代中期,大西洋两岸的消费者为何开始厌倦绿茶而青睐红茶?为何茶叶成为南非人心目中的历史版图的一部分?为何美国人最喜欢的茶饮料是冰茶?

◎考查了“解殖民化”对于茶产业和茶叶消费文化的深刻影响。茶叶帝国走向衰落,茶叶不再被定义为一种帝国商品,而是一种对国家发展至关重要的全球性产业。

★媒体推荐

本书从伦敦的咖啡馆写到阿萨姆闷热的种植园,再写到麦迪逊大街的广告公司……研究得透彻,叙述得迷人。

——《出版人周刊》

本书做了细致的研究,展示了散落在全球各地的档案资料,用以说明早在“全球化”一词出现之前,产品的跨境流通如何将世界编织到一起……拉帕波特的作品对我们所有人都有意义。

——华志坚(Jeffrey Wasserstrom),《华尔街日报》

拉帕波特权威地讲述了茶叶和饮茶文化如何影响了大英帝国及受英国影响的世界的宏大历史……她对这些年来茶叶的推销方法的描述极为引人入胜。

——文思淼(Simon Winchester),《纽约时报书评》

天朝的崩溃(修订版) [图书] Goodreads 豆瓣

9.5 (82 个评分)

作者:

茅海建

生活·读书·新知三联书店

2014

- 10

其它标题:

天朝的崩溃:鸦片战争再研究

本书大量使用中国第一历史档案馆所藏清朝奏折,和英国所藏中英交涉文件、日本学者汇编资料集等等,详尽考订并重建了与战争相关的大量基本史实。作者抓住几个主要人物为线索展开叙述。从武器装备、防御工事、兵员训练到作战战术的运用;从后勤、兵力动员、兵员调动到军费的来源、筹集与分配,更涉及交战国可用于战争的经济实力、负责运筹帷幄人员的心态、他们的战争观(从文化层面言)、战术观(从军事角度言)等等。这些面相在过去的鸦片战争研究中或被忽视,或语焉不详,但在本书中却得到充分的展现。

鸦片战争在中国近代史上的影响重大,也是中国百年国耻的开端,给中华民族带来巨大的精神创伤,本书对当时的人和事的评价,均从事实认定来加以判断,尤其严肃检讨清朝奏折中呈现的天朝心态,直指中国战败的深层原因。该书展现的严谨论证破除过去误谬之学术性,以及避免再蹈历史错误覆辙之强烈爱国情怀,令人读之震撼动容。

《天朝的崩溃》出版十余年,流传较广,影响颇大,学术价值历经时间考验,已广为读者肯定推崇,即在海外,都成为治近代史之学者、学生,以及一般人士广泛阅读的著作,视之为中国近代史研究中最具代表性的著作。

修订版全面核订了注释、引文中的错讹,重排精装,列入“三联哈佛学术丛书二十年纪念版”再刊。

鸦片战争在中国近代史上的影响重大,也是中国百年国耻的开端,给中华民族带来巨大的精神创伤,本书对当时的人和事的评价,均从事实认定来加以判断,尤其严肃检讨清朝奏折中呈现的天朝心态,直指中国战败的深层原因。该书展现的严谨论证破除过去误谬之学术性,以及避免再蹈历史错误覆辙之强烈爱国情怀,令人读之震撼动容。

《天朝的崩溃》出版十余年,流传较广,影响颇大,学术价值历经时间考验,已广为读者肯定推崇,即在海外,都成为治近代史之学者、学生,以及一般人士广泛阅读的著作,视之为中国近代史研究中最具代表性的著作。

修订版全面核订了注释、引文中的错讹,重排精装,列入“三联哈佛学术丛书二十年纪念版”再刊。

帝國暮色 [图书] 豆瓣 Goodreads

Imperial Twilight : The Opium War and the End of China's Last Golden Age

9.8 (5 个评分)

作者:

史蒂芬.普拉特(Stephen R. Platt)

译者:

黃中憲

衛城

2018

- 12

十九世紀中葉清道光年間,中英之間因為走私鴉片和貿易問題開戰,史稱「鴉片戰爭」。這場百餘年前的衝突,在中西雙方的歷史想像中都占有獨特地位。對中國來說,鴉片戰爭代表的是帝制中國最後一個盛世的結束、「百年恥辱」的開端,在西方列強船堅炮利的威脅下,淪為半殖民地。對西方而言,戰爭是因中國閉關自守、只准西洋商人在廣州一地通商而起,象徵著中國冥頑落後、莫名抗拒自由貿易。

事實遠比這些簡化的想像複雜太多。

《太平天國之秋》作者裴士峰,這次要追索的歷史事件,正是這場影響甚鉅的中英戰爭。但他的敘事重心並非放在戰爭本身及其餘波,而是從一七五○年代清廷決定採取廣州單口貿易政策、一七九三年馬戛爾尼使團遠赴中國覲見乾隆講起,一路講到一八四○年戰爭爆發。作者不僅以極具畫面感的文字,清楚描摹了這數十年間中英及中美之間的交流景象,更企圖藉此傳達一個重要的論點:鴉片戰爭絕非如許多論者所言,是一場無可避免的文化衝突,而是在種種錯誤選擇下結成的惡果。

總而言之,是人推動了這一切。為展現此力量,作者在他搭建的歷史舞臺上,放上了各色人物,有中西商人、有中國官員和英國議員、有各國傳教士,還有海盜。這些人物的神情外貌在作者筆下栩栩如生,內心世界也被深描細剖,在兩百年後的讀者眼前袒露殆盡。

二十一世紀的國際政治格局跟鴉片戰爭爆發的那個世紀大不相同,中國也已今非昔比,躍居強國之列。儘管如此,有一點仍沒變:它和西方列強之間的關係依舊緊張。如果十九世紀中英開戰不是必然,那今日重新認識、回顧鴉片戰爭便有其必要。鑑往未必知來,但歷史教訓或許還是能給我們一些啟示。

事實遠比這些簡化的想像複雜太多。

《太平天國之秋》作者裴士峰,這次要追索的歷史事件,正是這場影響甚鉅的中英戰爭。但他的敘事重心並非放在戰爭本身及其餘波,而是從一七五○年代清廷決定採取廣州單口貿易政策、一七九三年馬戛爾尼使團遠赴中國覲見乾隆講起,一路講到一八四○年戰爭爆發。作者不僅以極具畫面感的文字,清楚描摹了這數十年間中英及中美之間的交流景象,更企圖藉此傳達一個重要的論點:鴉片戰爭絕非如許多論者所言,是一場無可避免的文化衝突,而是在種種錯誤選擇下結成的惡果。

總而言之,是人推動了這一切。為展現此力量,作者在他搭建的歷史舞臺上,放上了各色人物,有中西商人、有中國官員和英國議員、有各國傳教士,還有海盜。這些人物的神情外貌在作者筆下栩栩如生,內心世界也被深描細剖,在兩百年後的讀者眼前袒露殆盡。

二十一世紀的國際政治格局跟鴉片戰爭爆發的那個世紀大不相同,中國也已今非昔比,躍居強國之列。儘管如此,有一點仍沒變:它和西方列強之間的關係依舊緊張。如果十九世紀中英開戰不是必然,那今日重新認識、回顧鴉片戰爭便有其必要。鑑往未必知來,但歷史教訓或許還是能給我們一些啟示。

鸦片战争(插图珍藏版) [图书] 豆瓣 Goodreads

The Opium War:Drugs, Dreams and the Making of China

作者:

[英] 蓝诗玲

译者:

刘悦斌

新星出版社

2020

- 7

◎深圳读书月“年度好书”

◎简·米哈尔斯基奖获奖作品

◎奥威尔奖入围作品

◎英国汉学家蓝诗玲扛鼎之作,深入研究中英两国大背景的鸦片战争著作

◎著名学者茅海建、马勇、雷颐、王奇生、止庵、陈洪、丁帆、小宝倾情推荐

◎知名媒体《时代》《纽约时报》《卫报》《独立评论》《纽约书评》等竞相报道

------------------------------------------------

★内容介绍

鸦片战争是中英两国应该共同面对的话题,而英国汉学家蓝诗玲女士的这本著作正是站在一个更加广阔的视域来对此加以考察,旨在让我们跨出地域的限制,认真反思这场世界冲突的种种罪恶和矛盾。蓝诗玲充分吸收了现有的相关研究成果(比如茅海建的《天朝的崩溃:鸦片战争再研究》),又能在中英文原始史料中找寻更多动人的历史细节。得力于她深厚的文学造诣 ,像林则徐、琦善、义律这样的历史人物经她描写,仿佛便可浮现于眼前。除了战争过程中的细节叙述之外,蓝诗玲还往后记述了中英两国人民对此战争的复杂的历史记忆,尤其在中国近代国族构建中扮演的角色。本书为再版,新增30幅版画插图。

★媒体推荐

轻松易读的叙述之外,(蓝诗玲)还保持了对紧张场景的追述。这是对她写作技能的考验……蓝诗玲女士是中国近代文化的密切观察者,同时追踪了这次大战的后来景象,探讨了自19世纪到近当代人们对其产生的不同记忆。——《华尔街日报》(The Wall Street Journal)

煞费苦心地追述两大帝国围绕在贸易、条约、控告、反控等方面的复杂网络……蓝诗玲颇具匠心地将这些紧张、艰苦的冲突以及170多年后尚能感知到的结果浓缩到了一本书中。——《出版人周刊》(Publishers Weekly)

◎简·米哈尔斯基奖获奖作品

◎奥威尔奖入围作品

◎英国汉学家蓝诗玲扛鼎之作,深入研究中英两国大背景的鸦片战争著作

◎著名学者茅海建、马勇、雷颐、王奇生、止庵、陈洪、丁帆、小宝倾情推荐

◎知名媒体《时代》《纽约时报》《卫报》《独立评论》《纽约书评》等竞相报道

------------------------------------------------

★内容介绍

鸦片战争是中英两国应该共同面对的话题,而英国汉学家蓝诗玲女士的这本著作正是站在一个更加广阔的视域来对此加以考察,旨在让我们跨出地域的限制,认真反思这场世界冲突的种种罪恶和矛盾。蓝诗玲充分吸收了现有的相关研究成果(比如茅海建的《天朝的崩溃:鸦片战争再研究》),又能在中英文原始史料中找寻更多动人的历史细节。得力于她深厚的文学造诣 ,像林则徐、琦善、义律这样的历史人物经她描写,仿佛便可浮现于眼前。除了战争过程中的细节叙述之外,蓝诗玲还往后记述了中英两国人民对此战争的复杂的历史记忆,尤其在中国近代国族构建中扮演的角色。本书为再版,新增30幅版画插图。

★媒体推荐

轻松易读的叙述之外,(蓝诗玲)还保持了对紧张场景的追述。这是对她写作技能的考验……蓝诗玲女士是中国近代文化的密切观察者,同时追踪了这次大战的后来景象,探讨了自19世纪到近当代人们对其产生的不同记忆。——《华尔街日报》(The Wall Street Journal)

煞费苦心地追述两大帝国围绕在贸易、条约、控告、反控等方面的复杂网络……蓝诗玲颇具匠心地将这些紧张、艰苦的冲突以及170多年后尚能感知到的结果浓缩到了一本书中。——《出版人周刊》(Publishers Weekly)

鸦片战争 [图书] 豆瓣

作者:

[日] 陈舜臣

译者:

海墨

2022

- 8

柏杨、司马辽太郎高度推崇的陈舜臣实力考据代表作

日本学者研究鸦片战争不可或缺的参考书

-

串联20多位重要人物、引用40余份奏折与书信等史料、辅以16幅罕见图片

全面复盘晚清后80年历史大观

-

关于鸦片的“弛禁论”与“严禁论”之争,谁是真正的主导?

因鸦片而外流的白银 一共有多少?

鸦片有毒,损害身心,为何众多贫苦百姓却甘之如饴?

明治维新竟是鸦片战争推动的?

-

【编辑推荐】

★ 丰富史料,多角度还原鸦片战争的始末。

本书援引林则徐的奏折、日记、书信,以及档案史料,从时代背景、思想文化、贸易、战争等多维度讲述鸦片战争的发生发展,带读者了解教科书里没有写到的鸦片战争史。

★ 深入浅出,图文并茂,好读又有料。

本书是陈舜臣特意写给日本读者了解鸦片战争史的专门读物,语言通俗,事实详尽,辅以16幅珍贵图片及大量表格,因此也成了日本学者研究鸦片战争史的重要参考资料。

★ 作者硬核,一生几乎囊括了日本所有的文学大奖。

他的作品多次在日本掀起读史狂潮,达成日本文学“三冠王”荣誉的时间比东野圭吾还早30多年,受到柏杨、司马辽太郎等人的高度评价,总销量超过2000万册。

-

《鸦片战争:陈舜臣说晚清历史》是陈舜臣特意写给日本读者了解这一历史的通俗读物,而后成为日本学者研究鸦片战争史的重要参考书。本书以鸦片战争这个中国近代史的开端为线索,从政治、经济、民生、文化等,全方位讲述了19世纪后半期中国与世界局势。一本书,带你读懂晚清之衰世,读懂鸦片战争之始末。

日本学者研究鸦片战争不可或缺的参考书

-

串联20多位重要人物、引用40余份奏折与书信等史料、辅以16幅罕见图片

全面复盘晚清后80年历史大观

-

关于鸦片的“弛禁论”与“严禁论”之争,谁是真正的主导?

因鸦片而外流的白银 一共有多少?

鸦片有毒,损害身心,为何众多贫苦百姓却甘之如饴?

明治维新竟是鸦片战争推动的?

-

【编辑推荐】

★ 丰富史料,多角度还原鸦片战争的始末。

本书援引林则徐的奏折、日记、书信,以及档案史料,从时代背景、思想文化、贸易、战争等多维度讲述鸦片战争的发生发展,带读者了解教科书里没有写到的鸦片战争史。

★ 深入浅出,图文并茂,好读又有料。

本书是陈舜臣特意写给日本读者了解鸦片战争史的专门读物,语言通俗,事实详尽,辅以16幅珍贵图片及大量表格,因此也成了日本学者研究鸦片战争史的重要参考资料。

★ 作者硬核,一生几乎囊括了日本所有的文学大奖。

他的作品多次在日本掀起读史狂潮,达成日本文学“三冠王”荣誉的时间比东野圭吾还早30多年,受到柏杨、司马辽太郎等人的高度评价,总销量超过2000万册。

-

《鸦片战争:陈舜臣说晚清历史》是陈舜臣特意写给日本读者了解这一历史的通俗读物,而后成为日本学者研究鸦片战争史的重要参考书。本书以鸦片战争这个中国近代史的开端为线索,从政治、经济、民生、文化等,全方位讲述了19世纪后半期中国与世界局势。一本书,带你读懂晚清之衰世,读懂鸦片战争之始末。

另一只眼看鸦片战争 [图书] 豆瓣

作者:

瞿巍

广西师范大学出版社

2015

- 1

作者在中英两国原始档案和其他中外著述的基础上,以轻松流畅的笔调、严肃缜密的学术态度,从战前中英两国两百年的交往史、战争的爆发与经过,以及战后两国的谈判等方面,全景式展示真实的中英关系和鸦片战争,提出或重新回答这段历史中的诸多疑问。

★本书以轻松的笔调,严肃的态度,带你回顾那段对民族命运影响深远的历史,提出或者重新回答这段历史中的诸多疑问,写普通人读得懂的真实历史。

★本书以中英两国档案资料以及中外相关著述为基础,在中英两百年的交往的大背景下,综合中外双方对中英关系和鸦片战争的不同观点,理智客观地解读中英在战前、战中和战后的各种纠纷与冲突,全景式展示与历史教科书完全迥异的、不为人知的中英关系和鸦片战争。

★全书以故事化的表达方式,力图达成最大限度的阅读愉悦。同时,全书坚持学术的严肃和严谨,在各个重要的数据、细节甚至故事本身,绝不虚构任何环节,绝不想象历史情境,力求无一字无来历。

◎ 焦点推荐

鸦片战争,真的是“鸦片”的战争吗?它可不可能有其他的名字,比如“茶叶”战争,或者“棉织品”战争?

鸦片到底是战争的诱因,还是战争的真正原因?战争的原因到底是什么?战争到底要解决什么问题?在战前两百年的交往史上,是什么导致了中英之间冲突不断?

战争是可以避免的吗?如果可以,怎么避免?如果不可以,为什么?

鸦片到底是如何进入中国的?英国与中国,到底谁该为鸦片的大肆泛滥承担最大的责任?

鸦片的出现,到底是偶然还是必然?中英两百多年的贸易,到底呈现怎样一种态势,从最纯粹的贸易的角度上看,鸦片对中英贸易的重要性到底在哪里?

林则徐到底是一个民族英雄,还是一个鲁莽、轻率和自大自傲的人?

林则徐的禁烟方式正确吗?他没收外国商人鸦片的行为恰当吗?作为他的对立方,英国要求鸦片赔偿合理吗?他的禁烟达到目的了吗?

英国人真的害怕林则徐吗?这场战争天朝有可能打赢吗?失败到底是必然,还是因为皇帝胆怯和软弱,罢黜了坚决主战的林则徐、邓廷桢,或者是因为主和派大臣们的屈膝投降,甚至,仅仅是因为将领们的临阵脱逃?

领事裁判权、协定关税、最惠国待遇等重大的不平等条款,到底是在枪炮的威逼之下,被英国侵略者强力掠夺,还是在和平安稳的谈判桌上,被天朝的官吏心情愉快地轻松奉献?到底是弱国无外交,还是落后无外交?

鸦片战争前,中英贸易已经持续了整整两百年。只有回到两百多年的那段历史,才能真正全面地理解这场战争,理解战前、战后的中英关系。

指责他人当然必要,但我们更需要的,是严格和理性的内省:在这场战争中,在中英两百年的交往中,我们到底犯了哪些错?这些错误是在怎样的情况下出现的?如何看待这些错误?更为重要和具有现实意义的是:我们还会继续犯错吗?我们还在继续犯错吗?

★本书以轻松的笔调,严肃的态度,带你回顾那段对民族命运影响深远的历史,提出或者重新回答这段历史中的诸多疑问,写普通人读得懂的真实历史。

★本书以中英两国档案资料以及中外相关著述为基础,在中英两百年的交往的大背景下,综合中外双方对中英关系和鸦片战争的不同观点,理智客观地解读中英在战前、战中和战后的各种纠纷与冲突,全景式展示与历史教科书完全迥异的、不为人知的中英关系和鸦片战争。

★全书以故事化的表达方式,力图达成最大限度的阅读愉悦。同时,全书坚持学术的严肃和严谨,在各个重要的数据、细节甚至故事本身,绝不虚构任何环节,绝不想象历史情境,力求无一字无来历。

◎ 焦点推荐

鸦片战争,真的是“鸦片”的战争吗?它可不可能有其他的名字,比如“茶叶”战争,或者“棉织品”战争?

鸦片到底是战争的诱因,还是战争的真正原因?战争的原因到底是什么?战争到底要解决什么问题?在战前两百年的交往史上,是什么导致了中英之间冲突不断?

战争是可以避免的吗?如果可以,怎么避免?如果不可以,为什么?

鸦片到底是如何进入中国的?英国与中国,到底谁该为鸦片的大肆泛滥承担最大的责任?

鸦片的出现,到底是偶然还是必然?中英两百多年的贸易,到底呈现怎样一种态势,从最纯粹的贸易的角度上看,鸦片对中英贸易的重要性到底在哪里?

林则徐到底是一个民族英雄,还是一个鲁莽、轻率和自大自傲的人?

林则徐的禁烟方式正确吗?他没收外国商人鸦片的行为恰当吗?作为他的对立方,英国要求鸦片赔偿合理吗?他的禁烟达到目的了吗?

英国人真的害怕林则徐吗?这场战争天朝有可能打赢吗?失败到底是必然,还是因为皇帝胆怯和软弱,罢黜了坚决主战的林则徐、邓廷桢,或者是因为主和派大臣们的屈膝投降,甚至,仅仅是因为将领们的临阵脱逃?

领事裁判权、协定关税、最惠国待遇等重大的不平等条款,到底是在枪炮的威逼之下,被英国侵略者强力掠夺,还是在和平安稳的谈判桌上,被天朝的官吏心情愉快地轻松奉献?到底是弱国无外交,还是落后无外交?

鸦片战争前,中英贸易已经持续了整整两百年。只有回到两百多年的那段历史,才能真正全面地理解这场战争,理解战前、战后的中英关系。

指责他人当然必要,但我们更需要的,是严格和理性的内省:在这场战争中,在中英两百年的交往中,我们到底犯了哪些错?这些错误是在怎样的情况下出现的?如何看待这些错误?更为重要和具有现实意义的是:我们还会继续犯错吗?我们还在继续犯错吗?

中国与维多利亚想象 [图书] 豆瓣

China and the Victorian Imagination: Empires Entwined

作者:

[美]罗斯·福曼(Ross Forman)

译者:

张涛

2022

- 5

[本书]令人信服地揭示了中国在英国帝国自我塑造中的关键作用……福曼作品的亮点在于,他对愈加过时且不正确的东方主义概念做出了谨慎而强有力的修正。——《英国研究杂志》

————————————————————

当我们关注19世纪英国与中国之间的关系,而不是聚焦于印度、非洲或加勒比地区时,我们对“东方主义”与帝国主义的理解会发生什么变化?本书探讨了中国在英国帝国抱负与文学创作中的核心地位,强调了英国正式及非正式帝国内部的异质性与关联性。本书纵观不同等级的文化中关于中国的英语文学作品,涉及不同时间、空间及类型,并由此展现出特定地点(如通商口岸)对关于中国和中国人的既定观念的产生、传播和接受的重要性。福曼挑战了我们对英国帝国主义的先入之见,在全球和地方的背景下重新定义了英语文学创作,并挖掘了中国与维多利亚时代英国之间这段紧密缠绕的历史。

————————————————————

当我们关注19世纪英国与中国之间的关系,而不是聚焦于印度、非洲或加勒比地区时,我们对“东方主义”与帝国主义的理解会发生什么变化?本书探讨了中国在英国帝国抱负与文学创作中的核心地位,强调了英国正式及非正式帝国内部的异质性与关联性。本书纵观不同等级的文化中关于中国的英语文学作品,涉及不同时间、空间及类型,并由此展现出特定地点(如通商口岸)对关于中国和中国人的既定观念的产生、传播和接受的重要性。福曼挑战了我们对英国帝国主义的先入之见,在全球和地方的背景下重新定义了英语文学创作,并挖掘了中国与维多利亚时代英国之间这段紧密缠绕的历史。

史密斯先生到中国 [图书] 豆瓣

Mr. Smith Goes to China: Three Scots in the Making of Britain’s Global Empire

作者:

[美]韩洁西

译者:

史可鉴

广东人民出版社

2021

- 11

【编辑推荐】

★为马戛尔尼访华乃至中英鸦片战争的起源提出新的解读;

★挑战以英国、荷兰东印度公司为主导的传统亚洲海上贸易叙事;

★透过多个国家和多个语种的大量档案史料,将全球史和微观史有机地结合。

【内容简介】

18世纪下半叶,受到亚当·斯密“自由贸易”经济思想的催动, 三个同名为“乔治·史密斯”的苏格兰商人,在高额利润的引诱下,绕过东印度公司的垄断贸易,在印度洋海域上掀起了一场商业风暴,最终造成了一场金融危机,而金融信用体系的内在不稳定性最终引发英帝国对亚洲的入侵与殖民。

本书透过三位史密斯先生及其代表的“散商”群体,展示了大英帝国在全球扩张的内部运作与全球贸易网络的形成。他们以自己的商业活动填补了东印度公司在亚洲贸易中出现的金融缺口,并与伦敦的政治高层保持着密切的联系,甚至通过这种政治联系将他们在远东的贸易需求转化为国家的政治议程,推动了英国首个访华使团的成行,为鸦片战争埋下了伏线。

【媒体推荐】

本书是一部对18世纪英国帝国主义扩张的富于独创性的研究,也是一部令人印象深刻的社会历史著作,作者打破了叙事/分析、社会/政治和微观/宏观二分法,并展现了18世纪英国人对中国观念的变化。

——《历史评论》

在这本令人印象深刻的书中,韩洁西为英国海外贸易研究打开了一扇崭新的窗户,充满了引人入胜的细节,讲述了三位苏格兰人的真实故事,他们都叫乔治·史密斯,并用他们的经历为十八世纪的帝国主义、跨文化贸易和全球金融注入了新的活力。

——欧阳泰(《从丹药到枪炮》作者)

★为马戛尔尼访华乃至中英鸦片战争的起源提出新的解读;

★挑战以英国、荷兰东印度公司为主导的传统亚洲海上贸易叙事;

★透过多个国家和多个语种的大量档案史料,将全球史和微观史有机地结合。

【内容简介】

18世纪下半叶,受到亚当·斯密“自由贸易”经济思想的催动, 三个同名为“乔治·史密斯”的苏格兰商人,在高额利润的引诱下,绕过东印度公司的垄断贸易,在印度洋海域上掀起了一场商业风暴,最终造成了一场金融危机,而金融信用体系的内在不稳定性最终引发英帝国对亚洲的入侵与殖民。

本书透过三位史密斯先生及其代表的“散商”群体,展示了大英帝国在全球扩张的内部运作与全球贸易网络的形成。他们以自己的商业活动填补了东印度公司在亚洲贸易中出现的金融缺口,并与伦敦的政治高层保持着密切的联系,甚至通过这种政治联系将他们在远东的贸易需求转化为国家的政治议程,推动了英国首个访华使团的成行,为鸦片战争埋下了伏线。

【媒体推荐】

本书是一部对18世纪英国帝国主义扩张的富于独创性的研究,也是一部令人印象深刻的社会历史著作,作者打破了叙事/分析、社会/政治和微观/宏观二分法,并展现了18世纪英国人对中国观念的变化。

——《历史评论》

在这本令人印象深刻的书中,韩洁西为英国海外贸易研究打开了一扇崭新的窗户,充满了引人入胜的细节,讲述了三位苏格兰人的真实故事,他们都叫乔治·史密斯,并用他们的经历为十八世纪的帝国主义、跨文化贸易和全球金融注入了新的活力。

——欧阳泰(《从丹药到枪炮》作者)

两个世界的战争 [图书] 豆瓣

Worlds at War : The 2500-Year Struggle between East and West

作者:

[美]安东尼·帕戈登(Anthony Pagden)

译者:

方宇

后浪丨民主与建设出版社

2018

- 9

“文明冲突论”历史细节版

深刻揭露当今世界政治、宗教冲突的历史根源

2008年荣获美国近东政策研究所图书奖获奖作品

◎ 编辑推荐

详细解析西方和东方各自的政治、宗教、思想发展历程以及相互冲突

在文明冲突的理论背景下深刻揭示当今西方施行的中东政策为何无效

◎ 内容简介

自“ 9·11”事件以来,西方国家出版了大量从历史、政治、宗教、文化等角度切入剖析恐怖主义的根源的著作,本书综合了所有这些视角,并且提出了自己的观点,认为这一切都要从2500年前西方与东方的现实与思想分野开始梳理。本书以其令人惊叹的时间跨度、细腻的历史与思想分析,以及切中时弊的现实关怀,于2008年荣获美国近东政策研究所图书奖。

全书从波斯大王薛西斯企图征服希腊讲起,揭开了一场至今也未曾停息的冲突的序幕。先是亚历山大大帝,然后是罗马人,试图将欧洲与亚洲并入一种单一的文明。随着西方皈依基督教、东方部分地区接受了伊斯兰教,两种宗教之间爆发了充满仇恨的战争,每一方都宣称对世界拥有统治权。到了17世纪,基督教教会衰落后,双方的斗争从宗教转向了哲学:秉持西方的科学理性的人与那些寻求神的最终教导的人形成了鲜明的对照。

18、19世纪,几大伊斯兰帝国——奥斯曼帝国、莫卧儿帝国、萨法维王朝——逐步瓦解,西方也逐步控制了亚洲的大部分地区。结果促成了将伊斯兰生活与西方现代生活的尝试,这在伊斯兰世界中的改革者与传统主义者之间引发了冲突,一直延续到今天。

在人类历史上,西方与东方之间的历次战争不仅是历时最久、代价最高的战争,它们过去曾经,而且将来也会继续塑造着现代世界。

深刻揭露当今世界政治、宗教冲突的历史根源

2008年荣获美国近东政策研究所图书奖获奖作品

◎ 编辑推荐

详细解析西方和东方各自的政治、宗教、思想发展历程以及相互冲突

在文明冲突的理论背景下深刻揭示当今西方施行的中东政策为何无效

◎ 内容简介

自“ 9·11”事件以来,西方国家出版了大量从历史、政治、宗教、文化等角度切入剖析恐怖主义的根源的著作,本书综合了所有这些视角,并且提出了自己的观点,认为这一切都要从2500年前西方与东方的现实与思想分野开始梳理。本书以其令人惊叹的时间跨度、细腻的历史与思想分析,以及切中时弊的现实关怀,于2008年荣获美国近东政策研究所图书奖。

全书从波斯大王薛西斯企图征服希腊讲起,揭开了一场至今也未曾停息的冲突的序幕。先是亚历山大大帝,然后是罗马人,试图将欧洲与亚洲并入一种单一的文明。随着西方皈依基督教、东方部分地区接受了伊斯兰教,两种宗教之间爆发了充满仇恨的战争,每一方都宣称对世界拥有统治权。到了17世纪,基督教教会衰落后,双方的斗争从宗教转向了哲学:秉持西方的科学理性的人与那些寻求神的最终教导的人形成了鲜明的对照。

18、19世纪,几大伊斯兰帝国——奥斯曼帝国、莫卧儿帝国、萨法维王朝——逐步瓦解,西方也逐步控制了亚洲的大部分地区。结果促成了将伊斯兰生活与西方现代生活的尝试,这在伊斯兰世界中的改革者与传统主义者之间引发了冲突,一直延续到今天。

在人类历史上,西方与东方之间的历次战争不仅是历时最久、代价最高的战争,它们过去曾经,而且将来也会继续塑造着现代世界。

中国变色龙 [图书] 豆瓣

作者:

雷蒙·道森

译者:

常绍民

/

明毅

中华书局

2006

- 7

中国在不同的场合被认为是富庶与贫瘠、发达与落后、聪慧与愚笨、美丽与丑陋、强大与虚弱、诚实与狡诈—一西方人赋予她的互相对立的特性不计其数,此处难以全部罗列出来。本书的意图即在于分析这些有关中国的不断变化的观念,弄清到底哪些准确地反映了中国的实际情况,哪些仅仅是出于欧洲的需要而杜撰、想象出来的。

欧洲人对中国的观念在某些时期发生了天翻地覆般的变化。有趣的是,这些变化与其说反映了中国社会的变迁,不如说更多地反映了欧洲知识史的进展。

中国更恰如其分的象征是变色龙,而不是龙。

本书《中国变色龙》恰当的对于欧洲中国文明观做了详细分析。

作者在本书中对他们以及许多人最近几十年来,朝着对中华文明真正有所了解的方向所取得的稳步进展着墨甚少,因为那样做意味着在本书着力进行的分析,对中华文明的解释并无学术性的新观点,而只是增加了一部书的篇幅来叙述汉学史。作者的宗旨一直是强调,要真正做到了解中华文明——实际上对任何文明都是如此——是何等的困难,并具体说明我们的理解何等地受到主观因素的妨碍。

欧洲人对中国的观念在某些时期发生了天翻地覆般的变化。有趣的是,这些变化与其说反映了中国社会的变迁,不如说更多地反映了欧洲知识史的进展。

中国更恰如其分的象征是变色龙,而不是龙。

本书《中国变色龙》恰当的对于欧洲中国文明观做了详细分析。

作者在本书中对他们以及许多人最近几十年来,朝着对中华文明真正有所了解的方向所取得的稳步进展着墨甚少,因为那样做意味着在本书着力进行的分析,对中华文明的解释并无学术性的新观点,而只是增加了一部书的篇幅来叙述汉学史。作者的宗旨一直是强调,要真正做到了解中华文明——实际上对任何文明都是如此——是何等的困难,并具体说明我们的理解何等地受到主观因素的妨碍。

清朝内争与鸦片战争 [图书] 豆瓣

The Inner Opium War

作者:

[美] 詹姆斯·波拉切克(James M. Polachek)

译者:

李雯

中国人民大学出版社

2020

- 6

鸦片战争的失败为何没能促使清王朝更加现实地审视西方的实力和中国的弱点?本书分析揭示了鸦片战争前后清朝内部的政治斗争,这些政治斗争不仅塑造了19世纪30年代和40年代的外交决策,而且持续影响着近代中国民族主义的历史。

本书详尽地探究了寻求并获得皇帝关注的文官网络,这会让人自觉地联想到晚明时期。由于与其自身的国内政治议程关系更大的原因,严禁派主张与西方进行军事对抗的政策。这本书通过将政治阴谋、学术争论和外交事务联系起来囊括广州当地士绅和北京文人网络,第一次将鸦片战争置于清朝内部的政治环境中加以考量。

本书详尽地探究了寻求并获得皇帝关注的文官网络,这会让人自觉地联想到晚明时期。由于与其自身的国内政治议程关系更大的原因,严禁派主张与西方进行军事对抗的政策。这本书通过将政治阴谋、学术争论和外交事务联系起来囊括广州当地士绅和北京文人网络,第一次将鸦片战争置于清朝内部的政治环境中加以考量。

英国的课业 [图书] 豆瓣

作者:

【美】何伟亚

译者:

刘天路

/

邓红风

社会科学文献出版社

2007

《英国的课业:19世纪中国的帝国主义教程》把中国嵌入到l9世纪殖民主义的历史之中,指出帝国主义和殖民主义不仅仅是枪炮、商品和各种侵略行为,它还是一个文化过程,一个需要被征服人民自愿去接受的“霸权工程”。正是为了实现这样的霸权,l9世纪在华帝国主义通过武器的强制和语言的强制这样软硬两个方面,对清政府和人民进行“规训”。教育”他们在个由欧美帝国支配着的世界里,应该如何规范自己的行为。

何伟亚超越“中国中心取向”,从西方列强构建新帝国的垒球性历史进程的视野,探寻在华帝国主义、殖民主义的独特性及其与其他殖民环境的联系。对我国学者和读者来说,《英国的课业:19世纪中国的帝国主义教程》在资料、理论、方法和视野等方面,都会有一定的启示。

作者何伟亚原为美国北卡罗来纳大学(教堂坡)国际和亚洲课程主任,现任芝加哥大学国际研究中心主任,他的上一部著作《怀柔远人:马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突》(英文版)获美国亚洲研究协会颁发的列文森奖。

何伟亚超越“中国中心取向”,从西方列强构建新帝国的垒球性历史进程的视野,探寻在华帝国主义、殖民主义的独特性及其与其他殖民环境的联系。对我国学者和读者来说,《英国的课业:19世纪中国的帝国主义教程》在资料、理论、方法和视野等方面,都会有一定的启示。

作者何伟亚原为美国北卡罗来纳大学(教堂坡)国际和亚洲课程主任,现任芝加哥大学国际研究中心主任,他的上一部著作《怀柔远人:马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突》(英文版)获美国亚洲研究协会颁发的列文森奖。

清代在华的英国博物学家 [图书] 豆瓣

British Naturalists in Qing China: Science, Empire, and Cultural Encounter

9.0 (5 个评分)

作者:

[美] 范发迪

译者:

袁剑

中国人民大学出版社

2011

- 7

《清代在华的英国博物学家:科学、帝国与文化遭遇》内容简介:清朝建立之初,曾和世界各国保持一定程度上的接触。后来中国的大门一度被关闭而后又被强行打开,这期间,外国的传教士、商人、外交官、军队、探险家、科学考察队蜂拥而来,东方古国的一切都使他们感到惊奇。基于种种不同的目的,他们记录下在华的所见所闻。这些记录数量浩瀚,积存在世界各国的图书馆、档案馆、博物馆或私人手中,成为了解清代近三个世纪历史的珍贵资料。由于西方人士观察、思考和写作习惯与中国人不同,他们的记载比较具体、广泛,比较注重社会的各个阶层各个方面,因而补充了中国史料记载的不足。“编译丛刊”将从中选取若干重要资料译介给国内的读者;对早年问世的具有开拓性、奠基性价值,但不为中国学术界所熟知的作品,我们也将同样给予关注;此外,对反映当代国外清史研究新的学术思潮、前沿问题、热点问题和重要成果的学术专著,“编译丛刊”也将及时地介绍给中国学术界。