The Tea Pain

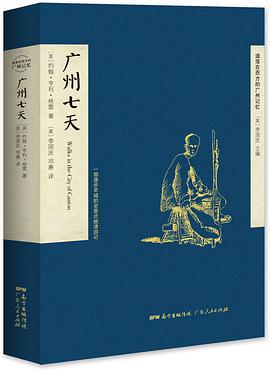

广州七天 [图书] 豆瓣

Walks in the City of Canton

作者:

[英]约翰·亨利·格雷

译者:

李国庆

/

邓赛

广东人民出版社

2019

- 11

这本书是第一部系统而详尽地描述广州城乡的西方著作,为我们留下的19世纪中后期广州地理、人文、文化、宗教、经济和社会的全景式描述。上至官府制度、人文历史、地理地貌,下到三教九流、五行八作,涵盖范围之广,几乎无所不包,其中尤其可贵的是那业已消失了的地理地貌和社会人文风景。

格雷在广州生活多年,对当地风土人情较为熟悉。书中详细描述了如何在7天内游遍广州,他的广州一日游从沙面出发,以走街串巷的漫步形式,最后回到沙面结束一天的旅程。

本书出版时曾在西方大受欢迎,其设计的广州游路线成为欧洲人游历广州的标准指南。当年英美商人合资的省港澳轮船公司还曾在“广州七日游”的基础上适当增减,制成“三日游”或“五日游”,向外国游客推广。

除此之外,格雷还将自己在广州多年了解到的各种风土人情汇编成另外一本书,名为《中国:民众的法律、礼仪和习惯的历史》(China: A History of The Laws, Manners and Customs of The People)。这两部著作在英国都获得空前好评,一篇书评这样写道:格雷呈现给我们的画面生动而真实,那不仅仅是中华帝国的宗教、政府和种族,还有人们的日常生活,包括他们的家庭、商铺、街道、司法管理、城市政策、道德风俗以及各阶层人民的生活和特性。借此我们可以了解旧中国的面貌以及为何会如此。

《广州七天》是《遗落在西方的广州记忆》丛书之一。

格雷在广州生活多年,对当地风土人情较为熟悉。书中详细描述了如何在7天内游遍广州,他的广州一日游从沙面出发,以走街串巷的漫步形式,最后回到沙面结束一天的旅程。

本书出版时曾在西方大受欢迎,其设计的广州游路线成为欧洲人游历广州的标准指南。当年英美商人合资的省港澳轮船公司还曾在“广州七日游”的基础上适当增减,制成“三日游”或“五日游”,向外国游客推广。

除此之外,格雷还将自己在广州多年了解到的各种风土人情汇编成另外一本书,名为《中国:民众的法律、礼仪和习惯的历史》(China: A History of The Laws, Manners and Customs of The People)。这两部著作在英国都获得空前好评,一篇书评这样写道:格雷呈现给我们的画面生动而真实,那不仅仅是中华帝国的宗教、政府和种族,还有人们的日常生活,包括他们的家庭、商铺、街道、司法管理、城市政策、道德风俗以及各阶层人民的生活和特性。借此我们可以了解旧中国的面貌以及为何会如此。

《广州七天》是《遗落在西方的广州记忆》丛书之一。

香港:大英帝國的終章 [图书] 豆瓣

Hong Kong: Epilogue to an empire

作者:

[英国] 简·莫里斯

译者:

黃芳田

八旗文化

2017

- 5

借來的時間,借來的空間,它的命運,似乎永遠都無法自己作主……

一百五十年,英治香港的桑田滄海

五十年,馬照跑、舞照跳的不變承諾

二十年,香港政權轉移後的巨大變化

「作者描繪了一座帶有悲劇性格、在殖民歷史與中國未來的不確定性之間遊蕩的城市。她記錄了香港的矛盾和瘋狂,宛如一部充滿戲劇張力的紀錄片。」──《華盛頓郵報》(Washington Post)

香港自一八四二年從大清割讓給英國,至一九九七年政權移交給中國為止,有長達一百五十多年的時間處於獨特的時空背景下,正是這樣的機緣,使它從最邊緣的海島漁村躋身為遠東金融大港,看似與英國親密,卻也始終脫離不了中國的羈絆。

本書寫成於一九九七年香港政權轉移前,被譽為追探香港發展史最經典的報導寫作。作者珍.莫里斯採用雙線敘事,一邊穿插親身見聞,一邊探尋當地的歷史變革,最有特色之處便在於,作者以大英帝國的角度和香港「局外人」的身分現身書中,觀察香港與中國、英國密不可分的關係。

香港在每個階段的變遷都與中國的內部動亂有關,同時也被動盪不定的國際局勢左右,而生活在當地的政商名流、妓女、海盜更影響著香港的社會發展。作者以老練精湛的筆法描繪了這座華洋雜處的城市、它的不同發展階段的各種形象;固然它與英國的關係更貼近,但實際上,這個大英帝國的殖民地從來不曾真正脫離過中國,從來不曾失去骨子裡的華化之感。

既然香港最終要與大英帝國分道揚鑣,那麼,英國最後還能為自己的最後一塊殖民地留下些什麼,足以讓後世來評價呢?這便是作者寫作本書最重要的初衷,也因此使得作者在一九九七年之前,再一次來到香港,記錄下了殖民帝國的最後一頁。

在本書出版二十周年、香港政權轉移二十周年及自身發生了巨大變化的當下,更值得以此書檢視這座偉大的城市──沒有了英國,香港究竟走向一條怎樣的路?而作者在本書終章裡對香港未來的可能發展,在二十年後恰如預言般精準,讓讀者留下深刻的省思。

「作者雙線描繪了香港從小殖民地到繁榮耀眼的過往今昔,並且忠實地為大英帝國最後一個殖民地做了最後一年的記錄與見證,她的成績令人讚嘆。」

──《紐約時報》(The New York Times)

「編年的寫法巧妙,銳利的目光道出一切細節,清楚捕捉了該地的感覺。」

──《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)

一百五十年,英治香港的桑田滄海

五十年,馬照跑、舞照跳的不變承諾

二十年,香港政權轉移後的巨大變化

「作者描繪了一座帶有悲劇性格、在殖民歷史與中國未來的不確定性之間遊蕩的城市。她記錄了香港的矛盾和瘋狂,宛如一部充滿戲劇張力的紀錄片。」──《華盛頓郵報》(Washington Post)

香港自一八四二年從大清割讓給英國,至一九九七年政權移交給中國為止,有長達一百五十多年的時間處於獨特的時空背景下,正是這樣的機緣,使它從最邊緣的海島漁村躋身為遠東金融大港,看似與英國親密,卻也始終脫離不了中國的羈絆。

本書寫成於一九九七年香港政權轉移前,被譽為追探香港發展史最經典的報導寫作。作者珍.莫里斯採用雙線敘事,一邊穿插親身見聞,一邊探尋當地的歷史變革,最有特色之處便在於,作者以大英帝國的角度和香港「局外人」的身分現身書中,觀察香港與中國、英國密不可分的關係。

香港在每個階段的變遷都與中國的內部動亂有關,同時也被動盪不定的國際局勢左右,而生活在當地的政商名流、妓女、海盜更影響著香港的社會發展。作者以老練精湛的筆法描繪了這座華洋雜處的城市、它的不同發展階段的各種形象;固然它與英國的關係更貼近,但實際上,這個大英帝國的殖民地從來不曾真正脫離過中國,從來不曾失去骨子裡的華化之感。

既然香港最終要與大英帝國分道揚鑣,那麼,英國最後還能為自己的最後一塊殖民地留下些什麼,足以讓後世來評價呢?這便是作者寫作本書最重要的初衷,也因此使得作者在一九九七年之前,再一次來到香港,記錄下了殖民帝國的最後一頁。

在本書出版二十周年、香港政權轉移二十周年及自身發生了巨大變化的當下,更值得以此書檢視這座偉大的城市──沒有了英國,香港究竟走向一條怎樣的路?而作者在本書終章裡對香港未來的可能發展,在二十年後恰如預言般精準,讓讀者留下深刻的省思。

「作者雙線描繪了香港從小殖民地到繁榮耀眼的過往今昔,並且忠實地為大英帝國最後一個殖民地做了最後一年的記錄與見證,她的成績令人讚嘆。」

──《紐約時報》(The New York Times)

「編年的寫法巧妙,銳利的目光道出一切細節,清楚捕捉了該地的感覺。」

──《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)

两访中国茶乡 [图书] 豆瓣

作者:

[英]罗伯特·福琼(Robert Fortune)

译者:

敖雪岗

江苏人民出版社

2016

- 4

英国植物学家福琼于第一次鸦片战争后多次来到中国,采集包括茶树在内的植物资源。回国后写下本书,详细记录下1843年和1848年两次中国之行作了详细记录。书中对中国茶叶的茶树栽培和制茶方法详加阐述,也对中国园艺、植物特性与分布、饮茶文化多有着墨,但大部分描写的还是他在中国的所见所闻,他在中国的奇妙经历。对部分中国文化,福琼表达了他的怀疑与偏见,但更多的时候,特别是随着福琼对中国了解的深入,福琼在行文中表达的还是他对中国自然景观与中国文化的惊奇及赞赏之情。福琼是传教士之外最早进入中国内陆的外国人之一,他对中国文化的观察提供了一个有别于传教士的独特视角。

小斯当东与中英早期关系史研究 [图书] 豆瓣

作者:

侯毅

中国社会科学出版社

2020

- 3

小斯当东是19世纪英国的政治家、外交家和汉学家,被誉为英国汉学研究的创始人,是18世纪末至19世纪50年代中英关系史中一系列重大事件的见证者和亲历者。1792年,时年十一岁的小斯当东随同马戛尔尼使团来华,并随同马戛尔尼及其父觐见乾隆皇帝。1800年后,小斯当东长期在英国东印度公司驻广州商馆工作,担任商馆主席,全面负责英国对华贸易事宜。1816 年,英国派遣阿美士德为正使使华,小斯当东被任命为副使,在觐见嘉庆皇帝时,中英双方产生了礼仪之争,小斯当东坚决反对阿美士德向中国皇帝行叩头礼,导致这次出使以失败而告终。小斯当东回国后,他著书立说,阐述了自己对中国政治、外交和文化的认识理解。这些著作对西方人认识、了解中国发挥了很大作用,有些甚至成为英国制定对华政策的基础。在他的努力下,英国伦敦大学大学院等机构开设了汉学课程,他由此被誉为“英国汉学之父”。 1818—1852年,小斯当东数次当选为英国下议院议员,是当时英国议会中对中英关系有影响的议员之一。他的言论对英国发动鸦片战争起了非常重要的作用。本书回顾了小斯当东一生经历的中英关系史中一系列重大事件,希图通过研究其个人活动折射出早期中英关系史的嬗变过程与原因。

For All the Tea in China [图书] 豆瓣

作者:

Sarah Rose

Hutchinson

2008

- 2

Robert Fortune was a Scottish gardener, botanist, plant hunter - and industrial spy. In 1848, the East India Company engaged him to make a clandestine trip into the interior of China - territory forbidden to foreigners - to steal the closely guarded secrets of tea. For centuries, China had been the world's sole tea manufacturer. Britain purchased this fuel for its Empire by trading opium to the Chinese - a poisonous relationship Britain fought two destructive wars to sustain. The East India Company had profited lavishly as the middleman, but it was now sinking, having lost its monopoly to trade tea. Its salvation, it thought, was to establish its own plantations in the Himalayas of British India. There were just two problems: India had no tea plants worth growing, and the company wouldn't have known what to do with them if it had. Hence Robert Fortune's daring trip.The Chinese interior was off-limits and virtually unknown to the West, but that's where the finest tea was grown - the richest oolongs, soochongs and pekoes. And the Emperor aimed to keep it that way. In a Mandarin's dress, with a black braid sewn into his hair, Robert Fortune ventured deep inside the country, risking his life for science, adventure, and a place among the great plant explorers. From Kew Gardens to grimy Old Shanghai, and on to the remote Wu Yi Shan hills, Sarah Rose tells a true tale of pirates, rebels, subterfuge, espionage, and how one man triumphed over an exotic and corrupt Empire.

Passport to Peking [图书] 豆瓣

作者:

Patrick Wright

Oxford University Press

2010

- 11

帝国旧影 [图书] 豆瓣

China: In a Series of Views, Displaying the Scenery, Architecture, and Social Habits, of That Ancient Empire

作者:

[英] 托马斯·阿洛姆

/

[英] 乔治·N. 赖特

译者:

秦传安

2021

- 3

原书出版于1843年,当时的英国上下都对刚刚跟自己打了一仗的帝国充满了好奇,于是出版商请来两位作者,出版了这本图文并茂地介绍中国的山水风光和习俗民情的画册。这本画册多次再版,还被翻译成了不同的欧洲语言,在其他国家出版。这本图册难能可贵之处就在于,在摄影术尚未发明的时代,以表现力极为细腻的钢版雕版画的形式,保存了反映晚清中国山水风貌和习俗民情的图卷。同时,本书对于丰富中国近代史和中西文化交流史具有重要意义。

留学北京 [图书] 豆瓣

Hand-grenade practice in Peking: my part in the Cultural Revolution

作者:

[英] 吴芳思

译者:

王侃

/

张丽

广西师范大学出版社

2015

- 5

1975年,作为英国文化委员会和十名赴英学习的中国学生的交流项目,吴芳思和另外八名英国学生到北京学习了一年。中国学生都知道他们要干什么:学习英语,以便继续进行“文化大革命”。可是我们却没有什么明确的目的。

吴芳思和同班的中国学生一样,有半年时间在工厂里,跟制造火车头的工人们在一起;或者在农田里,向农民学习如何捆白菜;在泥水里,学习如何插秧……其余的大部分时间都是在教室里度过的。每个星期六上午,有两个小时要学习马克思列宁主义、毛泽东思想,这是必修课。此外体育课也是必修的,包括练太极剑、推铅球和扔手榴弹。……

但她还经历了“批邓、反击右倾翻案风”这一“文革”最后一次大规模政治运动,以及1976年清明悼念周恩来活动等一系列事件……

吴芳思和同班的中国学生一样,有半年时间在工厂里,跟制造火车头的工人们在一起;或者在农田里,向农民学习如何捆白菜;在泥水里,学习如何插秧……其余的大部分时间都是在教室里度过的。每个星期六上午,有两个小时要学习马克思列宁主义、毛泽东思想,这是必修课。此外体育课也是必修的,包括练太极剑、推铅球和扔手榴弹。……

但她还经历了“批邓、反击右倾翻案风”这一“文革”最后一次大规模政治运动,以及1976年清明悼念周恩来活动等一系列事件……

中央帝国 [图书] 豆瓣

THE CHINESE EMPIRE

作者:

(英) 乔治·N.赖特 (George N. Wright)

译者:

何守源

北京时代华文书局

2019

- 4

在19世纪的欧美人眼中,名为“清”的“中央帝国”是世界第一大国,同时也是一个神秘而遥远的国度。有识之士渴望了解泱泱中华的古老文明、礼仪风范、文学艺术与科学技术,揭开这个东方大国的神秘面纱,而这本书正是以世界人之眼看中国的历史巨著,是西方世界对中国的“观看角度”与科学记录 。

本书围绕英国建筑家、绘画大师托马斯•阿洛姆描绘的近150幅大清帝国版画,从中央帝国的自然景观、人文建筑、社会风俗多角度展示了这个东方大国的风情全貌。在阿洛姆的笔下,万里长城、雷峰塔、香港、澳门,京城街景、街头猫贩、临清杂耍、京剧表演、观象灵台……一幅幅细腻生动的画作勾勒出晚清社会朝野的市井浮世绘,像一幅辽阔的中华帝国全景图徐徐展现在眼前。英国作家乔治•N.赖特撰文解说,从一个独特的视角真实地反映了中国的历史、社会、民俗、文化以及东西方的文化交流。

本书内容详实,内含丰富的历史细节,出版后在欧洲社会引起巨大反响,成为了英国乃至欧洲有名的插图本中国历史教科书。

本书围绕英国建筑家、绘画大师托马斯•阿洛姆描绘的近150幅大清帝国版画,从中央帝国的自然景观、人文建筑、社会风俗多角度展示了这个东方大国的风情全貌。在阿洛姆的笔下,万里长城、雷峰塔、香港、澳门,京城街景、街头猫贩、临清杂耍、京剧表演、观象灵台……一幅幅细腻生动的画作勾勒出晚清社会朝野的市井浮世绘,像一幅辽阔的中华帝国全景图徐徐展现在眼前。英国作家乔治•N.赖特撰文解说,从一个独特的视角真实地反映了中国的历史、社会、民俗、文化以及东西方的文化交流。

本书内容详实,内含丰富的历史细节,出版后在欧洲社会引起巨大反响,成为了英国乃至欧洲有名的插图本中国历史教科书。

植物獵人的茶盜之旅 [图书] 豆瓣

For All the Tea in China: How England Stole the World's Favorite Drink and Changed History

作者:

莎拉.羅斯(Sarah Rose)

译者:

呂奕欣

麥田

2014

- 6

歷史學家史景遷、《書目書評》、《圖書館期刊》重點推薦

植物獵人福鈞大膽竊取中國茶苗移植到英屬印度,過程中的冒險犯難,在本書中活靈活現。莎拉.羅斯以動人心弦的細膩描述,說明植物學如何與帝國攜手共創霸業。

——史景遷(Jonathan Spence)

「什麼書最適合搭配一杯好茶?當然就是這本。」

——華盛頓郵報

「這本書是為好萊塢驚悚片量身打造,若讀者想穿越時空,來一趟懸疑、科學與冒險的歷史之旅,必定深受吸引。」

——美聯社

從山上茶園到英國家庭,茶葉重新安排了供應鏈上的權力軸線。茶如此單純的飲品,改變英國的資本與銀行體系,推動遠東貿易網絡的快速成長,進而改變中國在世界舞台上的地位。在福鈞竊取了中國商業機密後的二十年內,茶葉貿易重鎮就從中國轉移到英國屬地。當某種植物移植到故鄉之外,世界就會是另一種樣貌!

世界地圖因茶葉而重繪!

英國東印度公司曾壟斷與中國的茶葉貿易,賺進令人咋舌的龐大利潤。然而到了一八四八年,兩百年來的壟斷局面即將打破。為了因應這項危機,公司決定在印度喜馬拉雅山脈的地盤上自行種茶,甚至派出植物獵人福鈞深入中國,執行竊取茶樹的危險任務。本書以絕世美景為背景,訴說身為植物學家的福鈞擔任企業間諜的故事,福鈞得面臨海盜、不懷好意的當地人、險惡的環境,及不值得信賴的旅伴等種種挑戰。這一切,只為了那將改變世界的不起眼茶葉。

媒體推薦

各界讚譽

本書是精彩的維多利亞時期冒險故事,將植物竊賊福鈞隻手為英國在印度打造茶葉霸業的過程,依時間順序娓娓道來。莎拉.羅斯精準描繪出探險的懸疑過程、武夷山的壯麗景緻及千鈞一髮的遭遇。愛茶者、歷史書迷或任何想讀好書的人,別錯過本書。

——馬克.藩德葛拉斯(Mark Pendergrast),《咖啡萬歲:小咖啡如何改變大世界》作者

身為愛茶人與歷史系學生的我非常喜歡本書。莎拉.羅斯構思出另一個時代的精彩故事,說明名聞遐邇的英國茶來歷,而我們也得以天天品嚐福鈞的冒險成果。

——麥克.哈尼(Michael Harney),哈尼茶公司鑑茶師

將學術與故事完美結合。

——蓋.瑞斯(Guy Raz),美國全國公共廣播電台<全方位思考>節目主持人

莎拉.羅斯發揮追根究底的精神與精湛的文筆,栩栩如生地訴說十九世紀中國的鄉間生活,及福鈞命中注定的旅程……什麼書最適合搭配一杯好茶?非這本莫屬。

——《華盛頓郵報書評》

這是大英帝國靠著茶與商業間諜擴張的真實故事。

——《快公司》

跨國企業竊取商業機密的精彩故事

——《基督科學箴言報》

本書以最貼切的方式,闡述茶樹在動盪年代的故事。

——《明尼亞波利斯之星論壇報》

請暫停腳步,想像一下你享用的這杯茶是非法的,引來的爭議有「遭竊!」、「搶劫!」、「詐騙!」、「國際商業間諜之最!」

——《芝加哥週日時報》

莎拉.羅斯訴說茶葉如何移出中國栽植的歷史,讀起來像是冒險奇談……更厲害的是,羅斯在書中採用的手法非常適切,彷彿福鈞親自訴說這段成就。

——《夏洛特郵報》

精彩描繪在訊息快速傳播的年代尚未來臨之前,一則商品全球化的故事,也讓一個出身卑微的蘇格蘭植物學家化身為資本主義者,膽大包天地行竊,並意外改變我們吃早餐的方式。這是有趣且令人玩味再三的故事。

——《蘇格蘭週日報》

若非在維多利亞時代有個光靠著生鏽手槍、留著假髮辮的奇人,悄悄從中國各地梟雄身邊竊取茶的祕密,我們現在根本喝不到茶。

——倫敦《每日郵報》

老茶館除了掛那些令他們自鳴得意的女王和邱吉爾肖像,也該該掛一張茶葉救星的照片吧?

——倫敦《週日快報》

在這則異國冒險故事裡,羅斯讓茶成了焦點。

——《愛爾蘭時報》

茶葉界的印地安納瓊斯。

——倫敦《每日快報》

精彩絕倫。

——倫敦《觀察家報》

請以禱告感謝福鈞,這位堅毅的蘇格蘭人讓一切成為可能。

——倫敦《泰晤士報》

這則緊張刺激的故事,訴說植物學家冒著生命危險,永遠改變了早餐樣貌。

——倫敦《每日快報》

這本書最精彩的地方不是福鈞所面臨的危險,而是羅斯以明快的文筆描寫茶的製作。讀者能像福鈞一樣,來一趟探險之旅。

——倫敦《週日郵報》

是我今年讀過最有趣、最刺激的故事。

——《今日北京》

羅斯寫得真好。

——香港《南華早報》

這本書實在精彩。

——《舊金山書評》

細膩探究茶葉栽種與西方飲茶的歷史,引人入勝。

——《書目書評》重點推薦書

羅斯這名記者是位奇葩,能以高明的技巧訴說龐雜的故事,並細膩描寫所有細節。

——《圖書館期刊》重點推薦書

莎拉.羅斯讓我們沉浸在福鈞的故事。

——《國家地理旅行者》

本書會讓讀者倍加珍惜茶。

——倫敦《鄉村生活週刊》

請閱讀莎拉.羅斯的這本奇書,它會悄悄讓讀者上癮。

——倫敦《尚流》雜誌

福鈞的故事很值得訴說,即使福鈞留下來的個人文件甚少,但羅斯仍發揮高明的技巧,突破局限。

——倫敦《文學評論》

一同進入福鈞這位奇特植物學家與植物獵人的世界。他勤勉、勇敢、有企圖心,是典型的維多利亞時代英雄。莎拉.羅斯描繪出一名勇者改變國家命運的動人故事。

——布蘭特福《書籍季刊》

這本書像茶一樣輕鬆、帶點刺激,為茶葉的精彩歷史增加不同風貌。

——倫敦《地理月刊》

文筆與故事皆堪稱一流的作品。

——緬因州波特蘭《有聲檔案雜誌》耳機書評獎得主Winner

愛茶的間諜。

——《快報》

誰知道茶這麼燙手?

——《邦諾書店》書評

這本書以流暢精彩的文筆,訴說一株小植物如何紓解令國家頭痛的問題,也造福今天數百萬茶迷。

——《Contrary》雜誌

不知為何,這種故事往往隨著記憶消逝。福鈞的冒險跋涉原本已遭隱沒,直到莎拉.羅斯撢去他日誌上的灰塵,讓他恢復生氣。

——《薩凡納週報》

文筆生動,引人入勝,是冒險故事,也是真實歷史。

——《天主教先鋒報》

福鈞打破茶葉壟斷,使英國人不分貴賤都能喝到茶,飲茶也成為今日英國生活的核心。

——《美好英國生活》

莎拉.羅斯這本書凸顯了福鈞的重要角色,說明這位喬裝的間諜如何深入中國帝國核心。

——《BBC歷史雜誌》

近期最妙趣橫生的歷史故事。

——《蒙特羅斯日報》

莎拉.羅斯將晚清情景、全球經濟、植物學發展、茶產業、維多利亞衛生狀況與其他奇聞異事,融入這本大眾歷史著作。

——《亞洲書評》

本書讀起來如小說般精彩,從第一頁到最後一頁像搭乘雲霄飛車。

——《紐南科維他雜誌》

植物獵人福鈞大膽竊取中國茶苗移植到英屬印度,過程中的冒險犯難,在本書中活靈活現。莎拉.羅斯以動人心弦的細膩描述,說明植物學如何與帝國攜手共創霸業。

——史景遷(Jonathan Spence)

「什麼書最適合搭配一杯好茶?當然就是這本。」

——華盛頓郵報

「這本書是為好萊塢驚悚片量身打造,若讀者想穿越時空,來一趟懸疑、科學與冒險的歷史之旅,必定深受吸引。」

——美聯社

從山上茶園到英國家庭,茶葉重新安排了供應鏈上的權力軸線。茶如此單純的飲品,改變英國的資本與銀行體系,推動遠東貿易網絡的快速成長,進而改變中國在世界舞台上的地位。在福鈞竊取了中國商業機密後的二十年內,茶葉貿易重鎮就從中國轉移到英國屬地。當某種植物移植到故鄉之外,世界就會是另一種樣貌!

世界地圖因茶葉而重繪!

英國東印度公司曾壟斷與中國的茶葉貿易,賺進令人咋舌的龐大利潤。然而到了一八四八年,兩百年來的壟斷局面即將打破。為了因應這項危機,公司決定在印度喜馬拉雅山脈的地盤上自行種茶,甚至派出植物獵人福鈞深入中國,執行竊取茶樹的危險任務。本書以絕世美景為背景,訴說身為植物學家的福鈞擔任企業間諜的故事,福鈞得面臨海盜、不懷好意的當地人、險惡的環境,及不值得信賴的旅伴等種種挑戰。這一切,只為了那將改變世界的不起眼茶葉。

媒體推薦

各界讚譽

本書是精彩的維多利亞時期冒險故事,將植物竊賊福鈞隻手為英國在印度打造茶葉霸業的過程,依時間順序娓娓道來。莎拉.羅斯精準描繪出探險的懸疑過程、武夷山的壯麗景緻及千鈞一髮的遭遇。愛茶者、歷史書迷或任何想讀好書的人,別錯過本書。

——馬克.藩德葛拉斯(Mark Pendergrast),《咖啡萬歲:小咖啡如何改變大世界》作者

身為愛茶人與歷史系學生的我非常喜歡本書。莎拉.羅斯構思出另一個時代的精彩故事,說明名聞遐邇的英國茶來歷,而我們也得以天天品嚐福鈞的冒險成果。

——麥克.哈尼(Michael Harney),哈尼茶公司鑑茶師

將學術與故事完美結合。

——蓋.瑞斯(Guy Raz),美國全國公共廣播電台<全方位思考>節目主持人

莎拉.羅斯發揮追根究底的精神與精湛的文筆,栩栩如生地訴說十九世紀中國的鄉間生活,及福鈞命中注定的旅程……什麼書最適合搭配一杯好茶?非這本莫屬。

——《華盛頓郵報書評》

這是大英帝國靠著茶與商業間諜擴張的真實故事。

——《快公司》

跨國企業竊取商業機密的精彩故事

——《基督科學箴言報》

本書以最貼切的方式,闡述茶樹在動盪年代的故事。

——《明尼亞波利斯之星論壇報》

請暫停腳步,想像一下你享用的這杯茶是非法的,引來的爭議有「遭竊!」、「搶劫!」、「詐騙!」、「國際商業間諜之最!」

——《芝加哥週日時報》

莎拉.羅斯訴說茶葉如何移出中國栽植的歷史,讀起來像是冒險奇談……更厲害的是,羅斯在書中採用的手法非常適切,彷彿福鈞親自訴說這段成就。

——《夏洛特郵報》

精彩描繪在訊息快速傳播的年代尚未來臨之前,一則商品全球化的故事,也讓一個出身卑微的蘇格蘭植物學家化身為資本主義者,膽大包天地行竊,並意外改變我們吃早餐的方式。這是有趣且令人玩味再三的故事。

——《蘇格蘭週日報》

若非在維多利亞時代有個光靠著生鏽手槍、留著假髮辮的奇人,悄悄從中國各地梟雄身邊竊取茶的祕密,我們現在根本喝不到茶。

——倫敦《每日郵報》

老茶館除了掛那些令他們自鳴得意的女王和邱吉爾肖像,也該該掛一張茶葉救星的照片吧?

——倫敦《週日快報》

在這則異國冒險故事裡,羅斯讓茶成了焦點。

——《愛爾蘭時報》

茶葉界的印地安納瓊斯。

——倫敦《每日快報》

精彩絕倫。

——倫敦《觀察家報》

請以禱告感謝福鈞,這位堅毅的蘇格蘭人讓一切成為可能。

——倫敦《泰晤士報》

這則緊張刺激的故事,訴說植物學家冒著生命危險,永遠改變了早餐樣貌。

——倫敦《每日快報》

這本書最精彩的地方不是福鈞所面臨的危險,而是羅斯以明快的文筆描寫茶的製作。讀者能像福鈞一樣,來一趟探險之旅。

——倫敦《週日郵報》

是我今年讀過最有趣、最刺激的故事。

——《今日北京》

羅斯寫得真好。

——香港《南華早報》

這本書實在精彩。

——《舊金山書評》

細膩探究茶葉栽種與西方飲茶的歷史,引人入勝。

——《書目書評》重點推薦書

羅斯這名記者是位奇葩,能以高明的技巧訴說龐雜的故事,並細膩描寫所有細節。

——《圖書館期刊》重點推薦書

莎拉.羅斯讓我們沉浸在福鈞的故事。

——《國家地理旅行者》

本書會讓讀者倍加珍惜茶。

——倫敦《鄉村生活週刊》

請閱讀莎拉.羅斯的這本奇書,它會悄悄讓讀者上癮。

——倫敦《尚流》雜誌

福鈞的故事很值得訴說,即使福鈞留下來的個人文件甚少,但羅斯仍發揮高明的技巧,突破局限。

——倫敦《文學評論》

一同進入福鈞這位奇特植物學家與植物獵人的世界。他勤勉、勇敢、有企圖心,是典型的維多利亞時代英雄。莎拉.羅斯描繪出一名勇者改變國家命運的動人故事。

——布蘭特福《書籍季刊》

這本書像茶一樣輕鬆、帶點刺激,為茶葉的精彩歷史增加不同風貌。

——倫敦《地理月刊》

文筆與故事皆堪稱一流的作品。

——緬因州波特蘭《有聲檔案雜誌》耳機書評獎得主Winner

愛茶的間諜。

——《快報》

誰知道茶這麼燙手?

——《邦諾書店》書評

這本書以流暢精彩的文筆,訴說一株小植物如何紓解令國家頭痛的問題,也造福今天數百萬茶迷。

——《Contrary》雜誌

不知為何,這種故事往往隨著記憶消逝。福鈞的冒險跋涉原本已遭隱沒,直到莎拉.羅斯撢去他日誌上的灰塵,讓他恢復生氣。

——《薩凡納週報》

文筆生動,引人入勝,是冒險故事,也是真實歷史。

——《天主教先鋒報》

福鈞打破茶葉壟斷,使英國人不分貴賤都能喝到茶,飲茶也成為今日英國生活的核心。

——《美好英國生活》

莎拉.羅斯這本書凸顯了福鈞的重要角色,說明這位喬裝的間諜如何深入中國帝國核心。

——《BBC歷史雜誌》

近期最妙趣橫生的歷史故事。

——《蒙特羅斯日報》

莎拉.羅斯將晚清情景、全球經濟、植物學發展、茶產業、維多利亞衛生狀況與其他奇聞異事,融入這本大眾歷史著作。

——《亞洲書評》

本書讀起來如小說般精彩,從第一頁到最後一頁像搭乘雲霄飛車。

——《紐南科維他雜誌》

譯者與学者 [图书] 豆瓣

作者:

關詩珮

牛津大学出版社

2017

- 1

本書的要旨,是要帶出十九世紀英國建立漢學與大英帝國培訓對華外交譯員的緊密關係,以及在這前題下,香港在英國漢學成立過程中的角色、位置及功能。過去討論到中國現代化的著作,都關注到中國如何通過各種翻譯活動而達到現代革新。事實上,不闇中國事務的英國,能夠在中國現代轉化過程中攫取準確的中國情報,讓英國國會及外交部釐訂適時及時的中國政策,大量的在華的英藉譯員功不可沒。這些英籍譯員均長時間在香港及中國生活,掌握中國第一手政情及民情,他們的另一特色,是他們結束遠東外交及政治生涯後,被英國最高學府羅致成為首任中文教授,他們遂利用自己的外交經驗、在地中國知識、管理殖民地願景得出來的一套實用中文知識,建構出有別於歐洲的漢學理念,奠下十九世紀創立的英國漢學基石。

英使谒见乾隆纪实 [图书] 豆瓣

作者:

[英]乔治·伦纳德·斯当东

译者:

叶笃义

群言出版社

2014

- 3

西方汉学家论述十八世纪中国社会的最权威的资源和依据。

著名翻译家叶笃义先生的代表译作,精准细致,无人超越。

在乾隆当国时期,曾有一个庞大的英国使团航海而来,在历时两年的访华期间,搜集了丰富的资料,《英使谒见乾隆纪实》就是使团负责人之一斯当东综合这些资料后的合成之作,以西方人的目光,对大清帝国盛世时代的中国社会,作了面面俱到具体入微的观察,出版后轰动世界,从此成为西方汉学家论述十八世纪中国社会的最权威的资源和依据。

本书翔实记录了1792-1794年英国使团航海到中国觐见乾隆皇帝的经过,其史料性价值及意义不仅在于这是一份以西方人目光对中国清朝社会的全面审视与观察,更有完整的航海行程与日志、沿途国家与地区的社会风貌甚至动植物种类记录,对我们了解18世纪末期整个世界的经济人文状况,并在此背景之下重新思考中国的地位都大有裨益。

著名翻译家叶笃义先生的代表译作,精准细致,无人超越。

在乾隆当国时期,曾有一个庞大的英国使团航海而来,在历时两年的访华期间,搜集了丰富的资料,《英使谒见乾隆纪实》就是使团负责人之一斯当东综合这些资料后的合成之作,以西方人的目光,对大清帝国盛世时代的中国社会,作了面面俱到具体入微的观察,出版后轰动世界,从此成为西方汉学家论述十八世纪中国社会的最权威的资源和依据。

本书翔实记录了1792-1794年英国使团航海到中国觐见乾隆皇帝的经过,其史料性价值及意义不仅在于这是一份以西方人目光对中国清朝社会的全面审视与观察,更有完整的航海行程与日志、沿途国家与地区的社会风貌甚至动植物种类记录,对我们了解18世纪末期整个世界的经济人文状况,并在此背景之下重新思考中国的地位都大有裨益。

狮龙共舞 [图书] 豆瓣

Lion and Dragon in Northern China

作者:

庄士敦

译者:

刘本森

江苏人民出版社

2014

- 9

《狮龙共舞:一个英国人笔下的威海卫与中国传统文化》是英国人庄士敦众多关于中国的著述之一。全书以极其简洁的文字叙述了英国狮和中国龙在华北相遇的历史、英国狮在中国龙领地的作为,留下了许多耐人寻味和值得探讨的空间;生动地叙说威海卫的“历史、民间传说、宗教活动和社会习俗”,把威海卫的乡土社会、宗教信仰、民间习俗当做中国社会运行机制的缩影予以深入细致考察,并与世界各地其他民族的文化传统进行比较,较充分地阐述了人类进化的共通性,多角度评说儒家文化祖先崇拜是“中国社会大厦的基石”。作者尊崇儒学,甚至不惜笔墨为儒学创始人孔子的一些缺点辩护,多方论证基督教并不比儒学高明,极力反对用基督教文化改造中国民众信仰,可谓是近代来华西人中的“另类”。尽管书中许多关于中国传统文化的评判、中国社会未来发展道路的见解多有商榷余地,但即使今天看来,也不失其有益的借鉴意义。

The Opium War: Drugs, Dreams, and the Making of Modern China [图书] Goodreads 豆瓣

Julia Lovell

作者:

Julia Lovell

Picador

2011

- 7

其它标题:

The Opium War

This title tells a story of drugs, distrust, greed and rebellion. 'On the outside, [the foreigners] seem intractable, but inside they are cowardly...Although there have been a few ups-and-downs, the situation as a whole is under control.' In October 1839, a few months after the Chinese Imperial Commissioner, Lin Zexu, dispatched these confident words to his emperor, a Cabinet meeting in Windsor voted to fight Britain's first Opium War (1839-42) with China. The conflict turned out to be rich in tragicomedy: in bureaucratic fumblings, military missteps, political opportunism and collaboration. Yet over the past hundred and seventy years, this strange tale of misunderstanding, incompetence and compromise has become the founding myth of modern Chinese nationalism: the start of China's heroic struggle against a Western conspiracy to destroy the country with opium and gunboat diplomacy. "The Opium War" is both the story of modern China - starting from this first conflict with the West - and an analysis of the country's contemporary self-image. It explores how China's national myths mould its interactions with the outside world, how public memory is spun to serve the present; and how delusion and prejudice have bedevilled its relationship with the modern West.

鸦片战争 [图书] 豆瓣

作者:

(美)特拉维斯·黑尼斯三世

/

(美)弗兰克·萨奈罗

译者:

周辉荣

/

杨产新 校

三联书店

2005

- 8

我们想象着这样一副场景:哥伦比亚麦德林可卡因垄断集团成功的发动一起对美国的军事袭击,迫使美国允许可卡因合法化,并允许该垄断组织将毒品出口到美国五个主要城市,不受美国监督并免予征税;美国政府还被迫同意贩卖毒品的官员管理所有在这些城市活动的所有哥伦比亚人。此外,美国还必须支付战争赔偿1000美元——这是哥伦比亚向美国输出可卡因所发动战争的花费。这幅场景当然荒谬绝伦,就连最出格的科幻小说作家也无法做出如此狂热的想象。然而,类似的事件在19世纪的中国确曾发生过,而且不只一次,而是两次。但是,两次战争的挑起者都不是蛮横无理的哥伦比亚销售商,而是当时世界上科技最发达的国家大不列颠,他把类似的条件强加给了中国。

卡尔·冯·克劳塞维茨曾经写到,“战争是另一种形式的外交”。如果这位普鲁士军事理论家研究过中国的鸦片战争,他大概还会加上一句:滥用违禁物则是外交的另一种形式,在某些情况下,可能比战争更有效。1839——1842年及1856——1860年的两次战争统称为鸦片战争,是英国以及后来的法兰西帝国与清帝之间的战争。时至今日,这场战争以被西方世界轻易的遗忘或是在很大程度上忽略了,然而对于中国人以及东方民族来说,这两次冲突仍然是西方帝国主义统治的令人尴尬的历史印记,其影响一直延续到今天。这种冲突也留下来西方几个世纪以来以无耻的手段对待东方的永久的、令人难堪的象征。有人可能会说,这种傲慢的行为和殖民思想一直延续到今天,比如,美国封锁古巴,英国驻兵被爱尔兰。此前西方出版的关于这场冲突的书籍都经过了欧洲中心论史学家观点的过滤,他们对两次战争的批评问题未予重视或者忽略了,其结论认为使人吸食上瘾的毒品是合法的,并对西方列强在一个高度发达的文明国家进行殖民的行经予以认可。尽管鸦片战争发生在一个世纪之前,然而它所涉及的问题在当今世界依然值得关注。鸦片战争也是权力与腐败、人性的脆弱、贪婪和愚蠢的戏剧性演绎,虽然国际毒品贸易是故事的核心内容,然而它最终反映的还是文化的冲突。战争的代价非常高,并牵涉到基本的道德、伦理政治和社会问题。

这种冲突的根源在于三个彼此关联的问题。第一,中国的自信。中国有着近四千年的历史传承因而坚信它是普天之下文明精粹之所在,视其他国家为蛮夷,不以平等礼仪、而是以“纳贡者”相待。第二,中国对于茶叶的垄断生产(以及相对较低程度上对奢侈品,如丝绸和瓷器的生产),加上它只允许用白银支付对这些产品的购买。第三,不列颠可是成为世界头号工业大国,对于自身的基督文明中的道德伦理和物质优越性同样自负,认为其他国家应对其平等相待(即使不能视为高人一等),而不是将其视为从属国。为了这点,即使给成千上万的黄种人提供毁灭性的毒药也再所不惜。

一位历史学家曾写到,鸦片是被放到驼背上带到可中国,而它最终折断了这个民族的脊梁。

卡尔·冯·克劳塞维茨曾经写到,“战争是另一种形式的外交”。如果这位普鲁士军事理论家研究过中国的鸦片战争,他大概还会加上一句:滥用违禁物则是外交的另一种形式,在某些情况下,可能比战争更有效。1839——1842年及1856——1860年的两次战争统称为鸦片战争,是英国以及后来的法兰西帝国与清帝之间的战争。时至今日,这场战争以被西方世界轻易的遗忘或是在很大程度上忽略了,然而对于中国人以及东方民族来说,这两次冲突仍然是西方帝国主义统治的令人尴尬的历史印记,其影响一直延续到今天。这种冲突也留下来西方几个世纪以来以无耻的手段对待东方的永久的、令人难堪的象征。有人可能会说,这种傲慢的行为和殖民思想一直延续到今天,比如,美国封锁古巴,英国驻兵被爱尔兰。此前西方出版的关于这场冲突的书籍都经过了欧洲中心论史学家观点的过滤,他们对两次战争的批评问题未予重视或者忽略了,其结论认为使人吸食上瘾的毒品是合法的,并对西方列强在一个高度发达的文明国家进行殖民的行经予以认可。尽管鸦片战争发生在一个世纪之前,然而它所涉及的问题在当今世界依然值得关注。鸦片战争也是权力与腐败、人性的脆弱、贪婪和愚蠢的戏剧性演绎,虽然国际毒品贸易是故事的核心内容,然而它最终反映的还是文化的冲突。战争的代价非常高,并牵涉到基本的道德、伦理政治和社会问题。

这种冲突的根源在于三个彼此关联的问题。第一,中国的自信。中国有着近四千年的历史传承因而坚信它是普天之下文明精粹之所在,视其他国家为蛮夷,不以平等礼仪、而是以“纳贡者”相待。第二,中国对于茶叶的垄断生产(以及相对较低程度上对奢侈品,如丝绸和瓷器的生产),加上它只允许用白银支付对这些产品的购买。第三,不列颠可是成为世界头号工业大国,对于自身的基督文明中的道德伦理和物质优越性同样自负,认为其他国家应对其平等相待(即使不能视为高人一等),而不是将其视为从属国。为了这点,即使给成千上万的黄种人提供毁灭性的毒药也再所不惜。

一位历史学家曾写到,鸦片是被放到驼背上带到可中国,而它最终折断了这个民族的脊梁。