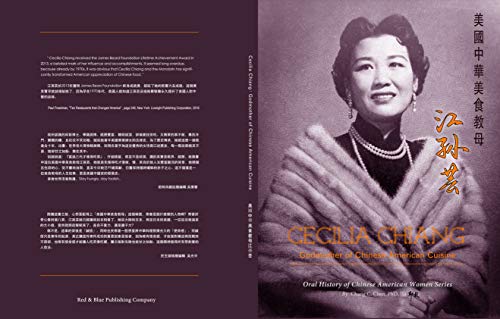

Cecilia Chiang was born in 1920 in China, as a child, she enjoyed elaborate formal meals prepared by her family's two chefs. After the war against Japan ended and the Civil War against Chinese Communist broke out, she and her husband escaped from China on the last flight from Shanghai to Japan in 1949. In 1960, purely by accident, she decided to open the Mandarin restaurant on Polk Street. After San Francisco Chronicle's Columnist Herb Caen wrote in 1963 that this "little hole-in-the-wall" restaurant on Polk Street served "the best Chinese food east of the Pacific". The fate of Mandarin forever changed. Cecilia regarded the quality of food and the management of the restaurant as paramount. It is hard to overstate the historic significance of this early example of a high-end Chinese restaurant, because, Cecilia Chiang challenged American stereotypes of the Chinese American, showing, in her case through food, that the extraordinary cultural heritage of the Chinese could not be reduced to chop sued or amusing Charlie Chan sketches. Cecilia Chiang received the James Beard Foundation Lifetime Achievement Award in 2013. It seemed long overdue, because already by the 1970s, it was obvious that Cecilia Chiang and the Mandarin had significantly transformed American appreciation of Chinese food.