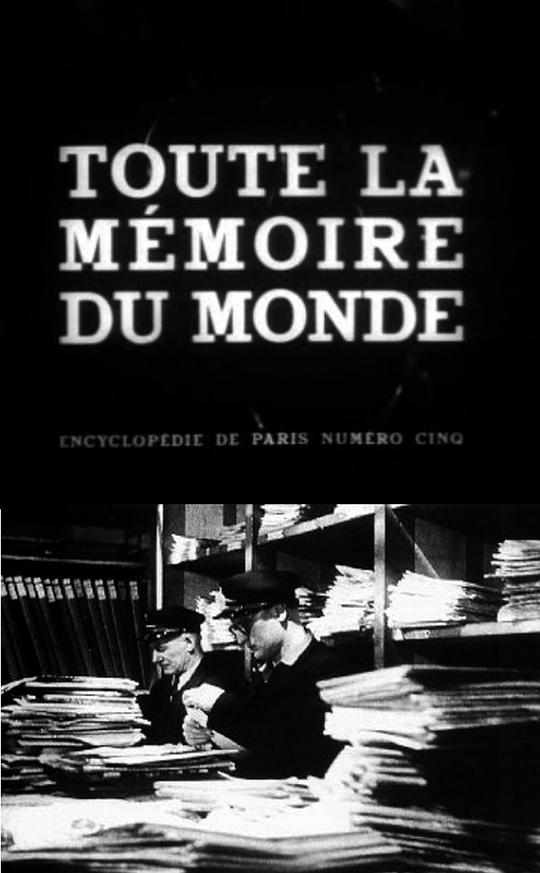

全世界的记忆 (1956) [电影] 豆瓣 IMDb 维基数据 TMDB

Toute la mémoire du monde

8.4 (31 个评分)

导演:

阿伦·雷乃

演员:

雅克·迪梅尼

/

Dominique Raoul-Duval

…

其它标题:

Toute la mémoire du monde

/

All the world's memory

…

一部介绍法国国家图书馆(现为旧馆)日常工作流程的记录短片,极具阿伦·雷乃个人特色。

多年之后,有一次我在一部关于国家图书馆的黑白短片中,看到消息通过气动邮政装置沿着那或许可以说是图书馆的神经系统的东西,从阅览室迅疾地传到书库;这让我想到那些学者们,连同图书馆里的所有设备 一道, 构成了一种极其复杂、持续进化着的有机体,它需要数不尽的词汇来作为养料,从而反过来创造出更多自己的词汇。我想,这部我只看过一次,可是在我想象中却变得愈加荒诞和奇妙的电影名叫《全世界的回忆》,由阿伦.雷乃制作。

——塞巴尔德《奥斯特利茨》 刁承俊译

多年之后,有一次我在一部关于国家图书馆的黑白短片中,看到消息通过气动邮政装置沿着那或许可以说是图书馆的神经系统的东西,从阅览室迅疾地传到书库;这让我想到那些学者们,连同图书馆里的所有设备 一道, 构成了一种极其复杂、持续进化着的有机体,它需要数不尽的词汇来作为养料,从而反过来创造出更多自己的词汇。我想,这部我只看过一次,可是在我想象中却变得愈加荒诞和奇妙的电影名叫《全世界的回忆》,由阿伦.雷乃制作。

——塞巴尔德《奥斯特利茨》 刁承俊译