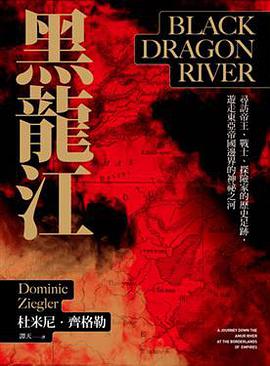

黑龍江 [图书] 豆瓣

Black Dragon River: A Journey Down the Amur River Between Russia and China

作者:

多米尼克•齐格勒(Dominic Ziegler)

译者:

譚天

聯經

2018

源頭是蒙古,北邊是俄國,南邊是中國,亞洲帝國與民族在這裡交會

人跡最罕至、全世界第九長的神秘大河,是帝國幻夢的起點與終點,也牽動世界命運

黑龍江──中國與俄國的界河,源遠流長,蘊蓄沉重的歷史文化,承載帝國恩怨糾葛

東亞文明的歷史演變,東、西方對抗的起源,

黑龍江現代史,是俄國人跨越歐亞大陸向東方伸張勢力,卻未料碰上中國的故事。

《經濟學人》雜誌亞洲區編輯齊格勒,帶領你展開奇幻旅程。

中國在黑龍江邊簽下它與歐洲國家的第一個條約。

奪取黑龍江,被俄國視為邁向偉大的必經途徑,卻也鑄下俄屬遠東地區的悲慘命運。

它是普亭主義的關鍵,其歷史也和俄國與西方持續不斷的帝國衝突結上不解之緣。

有關黑龍江數世紀以來的恩怨,至今仍影響中俄關係及兩國對世界的態度。

黑龍江是大多數西方人從沒聽過的大河。新聞人齊格勒把握亞洲大帝國在此聚首的特性,透過它來檢驗歐洲與東亞唯一接壤地的社會狀況。他從黑龍江源頭一路走到黑龍江出海口,以縱橫交織、評古論今的手法陳述黑龍江的歷史、生態與民族,一方面向我們顯示,這處看似荒蕪不毛的地區,事實上卻有太多歷史──在中、俄兩國今天既複雜又極端重要的關係中,這個地區扮演了關鍵性的角色。

自一千年前成吉思汗與蒙古帝國崛起後,黑龍江一帶的歷史就一直脫不開擴張與征服──特別是俄羅斯跨越歐亞陸塊東進,最後撞上中國為止。甚至在今天,幾個世紀以來有關黑龍江的恩恩怨怨,仍然影響著中、俄兩國關係,以及兩國對外的態度。想了解普亭的帝國之夢,我們必須了解俄國與俄屬遠東的關係,必須了解這種關係何以至今仍左右俄國心態。黑龍江不僅是普亭主義的關鍵,它的歷史也和俄國與西方持續不斷的帝國衝突結上不解之緣。

名人推薦

專文推薦導讀

藍美華(國立政治大學民族學系副教授)

好評推薦

何萍(東吳大學歷史學系副教授)

周雪舫(輔仁大學歷史學系教授)

連弘宜(國立政治大學外交學系副教授兼系主任)

國際媒體、專家一致強力推薦

一本非常好的書,作者以高級遊記手法,把他在世上一處最人跡罕至地區的見聞,與探險家、皇帝、亡命徒、革命家與傳奇人物的精采事蹟絕妙搭配──而這一切都出現在黑龍江:一個等著像齊格勒這樣無畏、這樣有決心的旅者探討的大河。──喬納森‧芬比(Jonathan Fenby),《企鵝版中國現代史》(The Penguin History of Modern China)作者

如果你認為自己已經了解現代世界,最好再想清楚。齊格勒帶領我們來到這世上一處非常不凡的地區──蜿蜒穿越歷史,還可能影響我們一切未來命運的一條河──展開一次奇幻之旅。這是一個訴說殘忍、神祕、美麗與蠻荒的故事,讀了以後會讓你對過去自己的無知啞然失笑。──約翰‧米克思維特(John Micklethwait),《第四次革命》(The Fourth Revolution)共同作者

齊格勒在這本大作中提出強有力的論證,證明俄羅斯的歐洲元素儘管小得多,對這個亞洲大國的影響卻大得離譜……誠如這本書的子題所說,齊格勒以美妙細膩的筆法,透過自然學者的眼光,藉由這世上的一條大河訴說他的故事──而這真是好一條大河。──《華爾街日報》

黑龍江簡直就像一條黑龍一樣盤踞著……對齊格勒來說,它既是和藹可親的遊伴,也是一位博學多才的教授,為他講授精采的人類學……想到在這過度開發的世上,竟然還有這樣一處原始蠻荒等著我們開發,真是令人開心。──NPR.org

背景動人,權威可信,文字彷彿行雲流水般引人入勝。──紐約時報書評

文筆絕佳……真正的用心之作。《黑龍江》這本書讓人心動。──《旁觀者》(The Spectator)週刊

就像他在書中以生花妙筆描繪的鮭魚、螢火蟲與其他西伯利亞野生動物一樣,齊格勒的文字也同樣活蹦亂跳,生趣盎然……對有冒險精神的讀者,這本書真是一大福音。他在旅途中編織的不僅是迷人的遊記,還有歷史與人類學。──《電訊報》(The Telegraph)

在這本令人回味無窮的遊記與史學大作中,《經濟學人》編輯齊格勒沿著兩千八百二十六英里的黑龍江一路前行,從它的蒙古源頭直到太平洋出海口……他在黑龍江蜿蜒曲折的支流流連忘返,以辛辣不失風趣的筆法,夾雜著傳說野史,栩栩如生地描繪了當地人文、自然景觀。談到俄羅斯黯淡無光的今天,總令人想到黑龍江,而這本書將黑龍江風情刻劃得淋漓盡致。──《出版者週刊》(Publisher’s Weekly)

齊格勒在這本黑龍江遊記中,穿插了當地多采多姿的歷史……黑龍江地區之所以特別讓人迷戀,正因為它夾在俄羅斯與中國兩大帝國之間,區域發展與歷史深受沙皇、蘇聯、明朝與清朝等等勢力影響。對中俄關係、對俄國東進擴張歷史有興趣的讀者,會特別喜愛這本書。──《圖書館雜誌》(Library Journal)

齊格勒騎馬、乘吉普車、搭火車完成這趟艱辛但難忘的旅程,也接觸了各式各樣耐人尋味的人物。他非常了解黑龍江地區,以及它與中俄現行緊張情勢的關係……這是一本富有歷史風情的遊記。──《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

人跡最罕至、全世界第九長的神秘大河,是帝國幻夢的起點與終點,也牽動世界命運

黑龍江──中國與俄國的界河,源遠流長,蘊蓄沉重的歷史文化,承載帝國恩怨糾葛

東亞文明的歷史演變,東、西方對抗的起源,

黑龍江現代史,是俄國人跨越歐亞大陸向東方伸張勢力,卻未料碰上中國的故事。

《經濟學人》雜誌亞洲區編輯齊格勒,帶領你展開奇幻旅程。

中國在黑龍江邊簽下它與歐洲國家的第一個條約。

奪取黑龍江,被俄國視為邁向偉大的必經途徑,卻也鑄下俄屬遠東地區的悲慘命運。

它是普亭主義的關鍵,其歷史也和俄國與西方持續不斷的帝國衝突結上不解之緣。

有關黑龍江數世紀以來的恩怨,至今仍影響中俄關係及兩國對世界的態度。

黑龍江是大多數西方人從沒聽過的大河。新聞人齊格勒把握亞洲大帝國在此聚首的特性,透過它來檢驗歐洲與東亞唯一接壤地的社會狀況。他從黑龍江源頭一路走到黑龍江出海口,以縱橫交織、評古論今的手法陳述黑龍江的歷史、生態與民族,一方面向我們顯示,這處看似荒蕪不毛的地區,事實上卻有太多歷史──在中、俄兩國今天既複雜又極端重要的關係中,這個地區扮演了關鍵性的角色。

自一千年前成吉思汗與蒙古帝國崛起後,黑龍江一帶的歷史就一直脫不開擴張與征服──特別是俄羅斯跨越歐亞陸塊東進,最後撞上中國為止。甚至在今天,幾個世紀以來有關黑龍江的恩恩怨怨,仍然影響著中、俄兩國關係,以及兩國對外的態度。想了解普亭的帝國之夢,我們必須了解俄國與俄屬遠東的關係,必須了解這種關係何以至今仍左右俄國心態。黑龍江不僅是普亭主義的關鍵,它的歷史也和俄國與西方持續不斷的帝國衝突結上不解之緣。

名人推薦

專文推薦導讀

藍美華(國立政治大學民族學系副教授)

好評推薦

何萍(東吳大學歷史學系副教授)

周雪舫(輔仁大學歷史學系教授)

連弘宜(國立政治大學外交學系副教授兼系主任)

國際媒體、專家一致強力推薦

一本非常好的書,作者以高級遊記手法,把他在世上一處最人跡罕至地區的見聞,與探險家、皇帝、亡命徒、革命家與傳奇人物的精采事蹟絕妙搭配──而這一切都出現在黑龍江:一個等著像齊格勒這樣無畏、這樣有決心的旅者探討的大河。──喬納森‧芬比(Jonathan Fenby),《企鵝版中國現代史》(The Penguin History of Modern China)作者

如果你認為自己已經了解現代世界,最好再想清楚。齊格勒帶領我們來到這世上一處非常不凡的地區──蜿蜒穿越歷史,還可能影響我們一切未來命運的一條河──展開一次奇幻之旅。這是一個訴說殘忍、神祕、美麗與蠻荒的故事,讀了以後會讓你對過去自己的無知啞然失笑。──約翰‧米克思維特(John Micklethwait),《第四次革命》(The Fourth Revolution)共同作者

齊格勒在這本大作中提出強有力的論證,證明俄羅斯的歐洲元素儘管小得多,對這個亞洲大國的影響卻大得離譜……誠如這本書的子題所說,齊格勒以美妙細膩的筆法,透過自然學者的眼光,藉由這世上的一條大河訴說他的故事──而這真是好一條大河。──《華爾街日報》

黑龍江簡直就像一條黑龍一樣盤踞著……對齊格勒來說,它既是和藹可親的遊伴,也是一位博學多才的教授,為他講授精采的人類學……想到在這過度開發的世上,竟然還有這樣一處原始蠻荒等著我們開發,真是令人開心。──NPR.org

背景動人,權威可信,文字彷彿行雲流水般引人入勝。──紐約時報書評

文筆絕佳……真正的用心之作。《黑龍江》這本書讓人心動。──《旁觀者》(The Spectator)週刊

就像他在書中以生花妙筆描繪的鮭魚、螢火蟲與其他西伯利亞野生動物一樣,齊格勒的文字也同樣活蹦亂跳,生趣盎然……對有冒險精神的讀者,這本書真是一大福音。他在旅途中編織的不僅是迷人的遊記,還有歷史與人類學。──《電訊報》(The Telegraph)

在這本令人回味無窮的遊記與史學大作中,《經濟學人》編輯齊格勒沿著兩千八百二十六英里的黑龍江一路前行,從它的蒙古源頭直到太平洋出海口……他在黑龍江蜿蜒曲折的支流流連忘返,以辛辣不失風趣的筆法,夾雜著傳說野史,栩栩如生地描繪了當地人文、自然景觀。談到俄羅斯黯淡無光的今天,總令人想到黑龍江,而這本書將黑龍江風情刻劃得淋漓盡致。──《出版者週刊》(Publisher’s Weekly)

齊格勒在這本黑龍江遊記中,穿插了當地多采多姿的歷史……黑龍江地區之所以特別讓人迷戀,正因為它夾在俄羅斯與中國兩大帝國之間,區域發展與歷史深受沙皇、蘇聯、明朝與清朝等等勢力影響。對中俄關係、對俄國東進擴張歷史有興趣的讀者,會特別喜愛這本書。──《圖書館雜誌》(Library Journal)

齊格勒騎馬、乘吉普車、搭火車完成這趟艱辛但難忘的旅程,也接觸了各式各樣耐人尋味的人物。他非常了解黑龍江地區,以及它與中俄現行緊張情勢的關係……這是一本富有歷史風情的遊記。──《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)