“tag:何炳棣”

还有2个属于同一作品或可能重复的条目,点击显示。

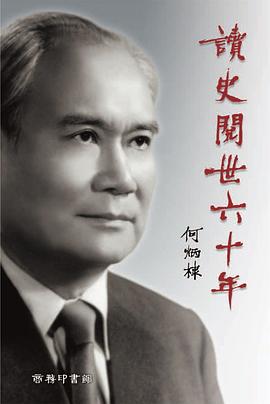

讀史閱世六十年 [图书] 豆瓣

作者:

何炳棣

商務印書館(香港)

2004

- 5

何炳棣是中國早年考取庚子賠款獎學金到美國留學的青年學子。去國之時,正值國內戰亂相尋、國際政治經濟進入曠古未有之變局。他在北美洲教學研究半個多世紀,是見證二戰後西方中國學(China studies)勃興的第一代中國年青學人,又是被西方中國學界公認為中堅人物之一。由於西方中國的研究範疇和觀點遠較傳統西方漢學?廣、富現實意義,它至今已成為近現代中國學術史不可或缺的部份。

本書是何炳棣親撰之回憶錄,內中並附有私人信札和學術評估密件,詳述過去六十多年“讀史閱世”的心得體會,反映出早輩留學海外的青年知識分子探求學問、開拓思想、融合中西文化的學思歷程,也是近現代教育史、學術史輝煌的一頁,實有傳世意義,是一部啟人深思的著作。

本書是何炳棣親撰之回憶錄,內中並附有私人信札和學術評估密件,詳述過去六十多年“讀史閱世”的心得體會,反映出早輩留學海外的青年知識分子探求學問、開拓思想、融合中西文化的學思歷程,也是近現代教育史、學術史輝煌的一頁,實有傳世意義,是一部啟人深思的著作。

明清社会史论 [图书] 豆瓣

The Ladder of Success in Imperial China

作者:

何炳棣

译者:

徐泓 译注

中华书局

2019

- 9

《明清社会史论》,550千字,是何炳棣著作集中最重要的一种,是何炳棣先生探索明清500多年间中国社会结构及阶层流动的历史巨著。何先生运用明清两代近100种科举史料,以计量法统计附有三代履历的明清进士登科录及会试、乡试同年齿录等关键性史料,分析进士及举贡四万个案例,并运用社会分层化和社会流动理论,解释明清科举制度与中国社会阶层变化的紧密联系。何炳棣先生善用律令、方志、传记、家谱、社会小说等史料,观察明清两代社会与家庭事务,探讨社会流动的制度化与非制度化因素,以及某些社会概念与困惑,深入地诠释了科举体制下的社会流动。本书对明清时期科举、社会阶层及社会流动之研究影响深远,在历史学界的地位迄今屹立不倒。 本书资料详实,论证严密,是不可多得的学术著作。译者徐泓先生,历任台湾大学、香港科技大学、东吴大学等教授,亦是治明史专家,翻译专业准确而顺达。尤其难得的是,徐泓先生翻译的同时添加了长达万言的译者注,详列并评介过去几十年间涉及明清时期社会阶层、结构与流动的各种文字的专著与论文,对于广大读者理解原著提供了极大的便利和参考价值。

还有2个属于同一作品或可能重复的条目,点击显示。

明清社會史論 [图书] 豆瓣

The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911

作者:

何炳棣

译者:

徐泓

聯經出版公司

2013

《明清社會史論》已被譽為明清史專家、中央研究院院士

何炳棣最重要的經典鉅著!

二十世紀五、六〇年代,何炳棣致力於明、清兩朝帝制中國的人口問題、社會結構及階層間的上下流動,《明清社會史論》即是他探索明、清五百多年間中國社會組成及階層流動的歷史鉅作。

作者何炳棣是第一位大量運用近百種明清兩代的進士登科錄,進士三代履歷,進士同年齒錄和晚清若干舉人和特種貢生的三代履歷等鮮為人注意的科舉史料的學者。這批量化的統計資料構成了《明清社會史論》的經線,有系統地呈現明清兩代間,初階、中階和高階舉業所造成的社會流動。何炳棣分析了進士及舉貢共約四萬個案例,發現這些人祖上三代為布衣出身的比例很高,甚至高達百分之四十以上,因此他認為明清時期中國具有高度的社會流動性,遠遠超過英國十八世紀的情形。

另一方面,何炳棣在《明清社會史論》一書裡運用大量的史料,如政府律令、方志、傳記、家譜、社會小說和觀察當代社會與家庭事務的著作等,構成了本書研究的緯線。《明清社會史論》探討了個人與家庭的地位轉移、社會流動的制度化和非制度化因素,以及某些社會概念與迷思。除了從明清科舉觀察社會流動外,何炳棣也討論了清代晚期所廣泛施行的捐納制度,如何使富與貴緊密結合,且影響力量趨強;造成平民向上流動機會大減。同時,何炳棣在書中不但處理向上流動,也討論向下流動及其導因,《明清社會史論》亦有專章討論士農工商、軍民匠灶的橫向水平流動,並論及社會流動的地域差異。

《明清社會史論》討論明清社會流動,根據的樣本數量極多,被譽為討論科舉與社會流動最全面的一部經典鉅著。

何炳棣最重要的經典鉅著!

二十世紀五、六〇年代,何炳棣致力於明、清兩朝帝制中國的人口問題、社會結構及階層間的上下流動,《明清社會史論》即是他探索明、清五百多年間中國社會組成及階層流動的歷史鉅作。

作者何炳棣是第一位大量運用近百種明清兩代的進士登科錄,進士三代履歷,進士同年齒錄和晚清若干舉人和特種貢生的三代履歷等鮮為人注意的科舉史料的學者。這批量化的統計資料構成了《明清社會史論》的經線,有系統地呈現明清兩代間,初階、中階和高階舉業所造成的社會流動。何炳棣分析了進士及舉貢共約四萬個案例,發現這些人祖上三代為布衣出身的比例很高,甚至高達百分之四十以上,因此他認為明清時期中國具有高度的社會流動性,遠遠超過英國十八世紀的情形。

另一方面,何炳棣在《明清社會史論》一書裡運用大量的史料,如政府律令、方志、傳記、家譜、社會小說和觀察當代社會與家庭事務的著作等,構成了本書研究的緯線。《明清社會史論》探討了個人與家庭的地位轉移、社會流動的制度化和非制度化因素,以及某些社會概念與迷思。除了從明清科舉觀察社會流動外,何炳棣也討論了清代晚期所廣泛施行的捐納制度,如何使富與貴緊密結合,且影響力量趨強;造成平民向上流動機會大減。同時,何炳棣在書中不但處理向上流動,也討論向下流動及其導因,《明清社會史論》亦有專章討論士農工商、軍民匠灶的橫向水平流動,並論及社會流動的地域差異。

《明清社會史論》討論明清社會流動,根據的樣本數量極多,被譽為討論科舉與社會流動最全面的一部經典鉅著。

The Ladder of Success in Imperial China [图书] 豆瓣

作者:

Ping-ti Ho

ACLS Humanities E-Book

2008

- 8

明初以降人口及其相关问题 [图书] 豆瓣

Studies on the Population of China, 1368-1953

作者:

何炳棣

译者:

葛剑雄

生活·读书·新知三联书店

2000

- 11

中国明清以来6个世纪人口的发展一直是从事历史学、经济学、人口学的学者及思考中国人口与历史、中央地方政权体制运作、人口与土地诸问题的读者关注的重要问题。何炳棣先生关于上述问题的精彩论术无疑使本书成为海外汉学研究的经典之作。在何氏之前,从未有一位学者通过追溯人口术语的制度内涵的演变来现解分析已有的人口数据,并对移民、地区经济开发。农作物改善、赋税制度、土地使用权、自然灾害对人口发展的影响做出透彻细致的分析。该书在学术研究上里程碑式的意义是*庸置颖的,而其中对人口及其相关问题的理解和视解仍可启发当代人对中国发展的思考。

还有2个属于同一作品或可能重复的条目,点击显示。

1368-1953中国人口研究 [图书] 豆瓣

Studies on the Population of China, 1368-1953

作者:

[美] 何炳棣

译者:

葛剑雄译

上海古籍出版社

1989

- 11

Studies on the Population of China, 1368-1953 [图书] 豆瓣

作者:

Ping-ti Ho

Harvard University Press

1959

- 1

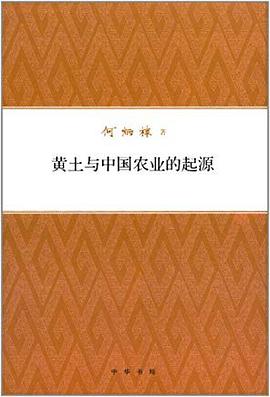

黃土與中國農業的起源 [图书] 豆瓣

作者:

何炳棣

香港中文大学出版社

1969

- 4

中國歷史很多課題之中,最基本而又最困難的一個,莫過於中國文化的起源。在中國文化起源這個異常廣泛的課題之中,中國農業的起源是一個重要的專門課題。

中國農業起源於黃土區域。為比較深刻瞭解中國農業的起源,治史者必須對黃土區域的古自然環境有正確的認識。本刊上編將近代中國科學界對黃土多方面研究的結果,作一極簡單的摘要,以充本刊中編和下編的必要科學背景知識。

中國農業起源於黃土區域。為比較深刻瞭解中國農業的起源,治史者必須對黃土區域的古自然環境有正確的認識。本刊上編將近代中國科學界對黃土多方面研究的結果,作一極簡單的摘要,以充本刊中編和下編的必要科學背景知識。

还有1个属于同一作品或可能重复的条目,点击显示。

何炳棣思想制度史論 [图书] 豆瓣

作者:

何炳棣

聯經出版事業股份有限公司

2013

- 1

何炳棣先生退休二十年研究之大成──《何炳棣思想制度史論》

何炳棣先生初治近代英國農經史,再入明清人口財政史,

最後總結上古中國農業文明起源;

自19世紀始,上溯至西元前五千年終,

在中國史學界遍尋不出第二人。

本書為思想制度史專著,何炳棣先生畢生「久久不跳進思想史」,因為他認為「如果自青年即專攻思想史,一生對史料的類型及範疇可能都缺乏至少必要的了解,以致長期的研究寫作都空懸於政治、社會、經濟制度之上而不能著地。」

由此可見何炳棣先生治學,一向用「紮硬寨、打死仗」的方法,正面「攻堅」歷史學界的重大議題。其「攻堅」利器就是「考據」,以考據為功的思想史,不同於「當代大多數思想史家所關心的,往往僅是對古人哲學觀念的現代詮釋,甚或「出脫」及「美化」,置兩千年政治制度、經濟、社會、深層意識的「阻力」於不顧。

哲學大師馮友蘭曾說:「敘述─時代─民族之歷史而不及其哲學,則如『畫龍不點睛』。」何炳棣先生積四十年之經驗,窮究中國明清至上古農經制度,告誡後學「不畫龍身,龍睛從何點起?」龍身指的是政經社會制度;龍睛則是文哲思想體系。何炳棣先生在退休二十年間,「一往直前,義無反顧」,「踏進先秦思想、制度、宗教、文化的古原野」,積四十年畫「龍身」的經驗,點五千年中華文哲思想的「龍睛」,本書可說是何炳棣先生畢生學術的畫龍點睛之作。

何炳棣先生初治近代英國農經史,再入明清人口財政史,

最後總結上古中國農業文明起源;

自19世紀始,上溯至西元前五千年終,

在中國史學界遍尋不出第二人。

本書為思想制度史專著,何炳棣先生畢生「久久不跳進思想史」,因為他認為「如果自青年即專攻思想史,一生對史料的類型及範疇可能都缺乏至少必要的了解,以致長期的研究寫作都空懸於政治、社會、經濟制度之上而不能著地。」

由此可見何炳棣先生治學,一向用「紮硬寨、打死仗」的方法,正面「攻堅」歷史學界的重大議題。其「攻堅」利器就是「考據」,以考據為功的思想史,不同於「當代大多數思想史家所關心的,往往僅是對古人哲學觀念的現代詮釋,甚或「出脫」及「美化」,置兩千年政治制度、經濟、社會、深層意識的「阻力」於不顧。

哲學大師馮友蘭曾說:「敘述─時代─民族之歷史而不及其哲學,則如『畫龍不點睛』。」何炳棣先生積四十年之經驗,窮究中國明清至上古農經制度,告誡後學「不畫龍身,龍睛從何點起?」龍身指的是政經社會制度;龍睛則是文哲思想體系。何炳棣先生在退休二十年間,「一往直前,義無反顧」,「踏進先秦思想、制度、宗教、文化的古原野」,積四十年畫「龍身」的經驗,點五千年中華文哲思想的「龍睛」,本書可說是何炳棣先生畢生學術的畫龍點睛之作。

中國歷代土地數字考實 [图书] 豆瓣

作者:

何炳棣

聯經出版事業公司

1995

- 1

研究土地問題最基本的資料是土地數字,但中外學人對中國歷代土地數字具有共同的總錯覺,多單純以古籍所載土地數字,據以為耕地,或一地區實有田土面積,本書利用大量史料和多種善本方志,透過精詳嚴密的考證,打破傳統舊說,澄清了這個共有的嚴重錯覺。

还有1个属于同一作品或可能重复的条目,点击显示。

中国古今土地数字的考释和评价 [图书] 豆瓣

作者:

何炳棣

中国社会科学出版社

1988

留美华裔学者重访中国观感集 [图书] 豆瓣

作者:

何炳棣

七十年代杂志社

1974

- 8

黄土与中国农业的起源 [图书] 豆瓣

作者:

何炳棣

中华书局

2017

- 8

《黄土与中国农业的起源》,1975年分别由香港中文大学出版社和美国芝加哥大学出版杜出版。这是何先生利用多种科学工具及大量考古资料和出土文献撰成的英文巨著,曾引起争辩。一些权威学者已承认,何炳棣的中国文化本土起源说将成为不移之说。