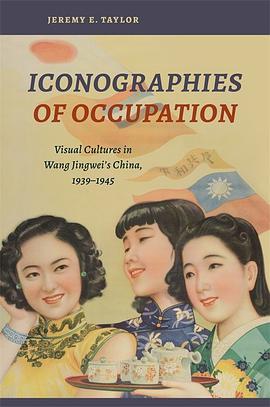

Iconographies of Occupation is the first book to address how the “collaborationist” Reorganized National Government (RNG) in Japanese-occupied China sought to visualize its leader, Wang Jingwei (1883–1944); the Chinese people; and China itself. It explores the ways in which this administration sought to present itself to the people over which it ruled at different points between 1939 (when the RNG was first being formulated) and August 1945, when it folded itself out of existence. What sorts of visual tropes were used in regime iconography and how were these used? What can the intertextual movement of visual tropes and motifs tell us about RNG artists and intellectuals and their understanding of the occupation and the war?

Drawing on rarely before used archival records relating to propaganda and a range of visual media produced in occupied China by the RNG, the book examines the means used by this “client regime” to carve out a separate visual space for itself by reviving pre-war Chinese methods of iconography and by adopting techniques, symbols, and visual tropes from the occupying Japanese and their allies. Ultimately, however, the “occupied gaze” that was developed by Wang’s administration was undermined by its ultimate reliance on Japanese acquiescence for survival. In the continually shifting and fragmented iconographies that the RNG developed over the course of its short existence, we find an administration that was never completely in control of its own fate—or its message. Iconographies of Occupation presents a thoroughly original visual history approach to the study of a much-maligned regime and opens up new ways of understanding its place in wartime China. It also brings China under the RNG into dialogue with wider theoretical debates about the significance of “the visual” in the cultural politics of foreign occupation more broadly.