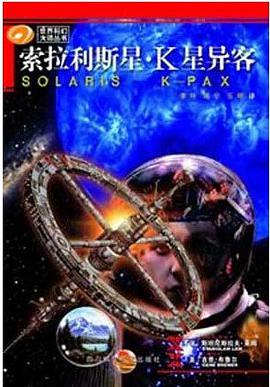

索拉里斯星 [图书] 豆瓣 Goodreads

Solaris

8.6 (293 个评分)

作者:

[波] 斯坦尼斯瓦夫·莱姆

译者:

靖振忠

译林出版社

2021

- 8

🌌这颗星球,知道你内心深处的秘密。

🌌波兰科幻大师莱姆代表作,塔可夫斯基《飞向太空》原著小说。

🌌刘慈欣、梁文道、戴锦华、吴岩、江晓原诚意推荐

【编辑推荐】

🌟波兰科幻大师斯坦尼斯瓦夫•莱姆代表作,以诗意笔触和深邃哲思触探人类认知边界。人类追寻着地外文明的蛛丝马迹,遇见了索拉里斯星的蓝色大洋。它像一面镜子,反映出人类的忧伤与迷惘,恐惧与执念。而它本身是什么,人类却永远也无法知道。

🌟安德烈•塔可夫斯基据此改编《 飞向太空》,铸就电影史上的经典。

🌟被无数人誉为无法超越的科幻神作,设立太空想象天花板,刘慈欣、梁文道、戴锦华、吴岩、江晓原诚意推荐。

🌟莱姆是波兰科幻作家、哲学家,被译成52种语言,全球畅销4000余万册,以一己之力将波兰科幻提升到世界水平。早在70年前就预言了互联网、搜索引擎、虚拟现实和3D打印的出现,直言人类将遭遇人工智能和信息爆炸的挑战。

🌟莱姆100周年诞辰纪念版,波兰驻华大使亲自撰写序言。

【内容简介】

索拉里斯星是一颗围绕双星运转的星球,表面被胶质海洋覆盖。根据人类既有的认知,这样的星球的运转轨道应该是不稳定的。但仅仅过了十几年,人们就发现,索拉里斯星的轨道并没有显示出预期的变化。这激发了人类对这颗星球无限的兴趣。

心理学家凯尔文降落到索拉里斯星,迎接他的不是同伴们的热烈欢迎,而是杂乱的太空站、疯癫的科研人员和凝重的暗黑气氛,他试图弄清楚到底发生了什么,直到在一片扑朔迷离中撞见自己已经过世十年的妻子……

【媒体推荐】

莱姆有非常了不起的想象力,是真正独一无二的。莱姆的作品对人和宇宙的关系有着更深刻的描述,与美国的科幻小说相比,在文学上也更为精致,有着更为深远的意境,也给人带来更多的回味和思考。

——刘慈欣

如果我们找不到外星人,可能是因为我们对外星生命的理解,都以为他们是人。

——梁文道

《索拉里斯星》不仅是一部重要的科幻作品,也是一部伟大的文学作品,甚至是一部现代哲学读本。

——戴锦华

莱姆总是能从核心处嘲弄我们的生活,他能把科技论文、民间故事、寓言、神话传说等都烹调在一起,并用幽默而力透纸背的荒诞语言和荒诞情节,返照我们的世界。

——吴岩

他是当今活跃的作家中最智慧、最博学、最幽默的一位。

——安东尼•伯吉斯

无论是语言的驾驭、想象力还是塑造悲剧角色的手法,都非常优秀,无人能出其右。

——库尔特•冯内古特

相比之下,我们疲惫的宇宙显得苍白无力。

——《华盛顿邮报》

与阿瑟•克拉克、艾萨克•阿西莫夫和菲利普•迪克比肩的科幻小说巨人。

——《纽约时报》

🌌波兰科幻大师莱姆代表作,塔可夫斯基《飞向太空》原著小说。

🌌刘慈欣、梁文道、戴锦华、吴岩、江晓原诚意推荐

【编辑推荐】

🌟波兰科幻大师斯坦尼斯瓦夫•莱姆代表作,以诗意笔触和深邃哲思触探人类认知边界。人类追寻着地外文明的蛛丝马迹,遇见了索拉里斯星的蓝色大洋。它像一面镜子,反映出人类的忧伤与迷惘,恐惧与执念。而它本身是什么,人类却永远也无法知道。

🌟安德烈•塔可夫斯基据此改编《 飞向太空》,铸就电影史上的经典。

🌟被无数人誉为无法超越的科幻神作,设立太空想象天花板,刘慈欣、梁文道、戴锦华、吴岩、江晓原诚意推荐。

🌟莱姆是波兰科幻作家、哲学家,被译成52种语言,全球畅销4000余万册,以一己之力将波兰科幻提升到世界水平。早在70年前就预言了互联网、搜索引擎、虚拟现实和3D打印的出现,直言人类将遭遇人工智能和信息爆炸的挑战。

🌟莱姆100周年诞辰纪念版,波兰驻华大使亲自撰写序言。

【内容简介】

索拉里斯星是一颗围绕双星运转的星球,表面被胶质海洋覆盖。根据人类既有的认知,这样的星球的运转轨道应该是不稳定的。但仅仅过了十几年,人们就发现,索拉里斯星的轨道并没有显示出预期的变化。这激发了人类对这颗星球无限的兴趣。

心理学家凯尔文降落到索拉里斯星,迎接他的不是同伴们的热烈欢迎,而是杂乱的太空站、疯癫的科研人员和凝重的暗黑气氛,他试图弄清楚到底发生了什么,直到在一片扑朔迷离中撞见自己已经过世十年的妻子……

【媒体推荐】

莱姆有非常了不起的想象力,是真正独一无二的。莱姆的作品对人和宇宙的关系有着更深刻的描述,与美国的科幻小说相比,在文学上也更为精致,有着更为深远的意境,也给人带来更多的回味和思考。

——刘慈欣

如果我们找不到外星人,可能是因为我们对外星生命的理解,都以为他们是人。

——梁文道

《索拉里斯星》不仅是一部重要的科幻作品,也是一部伟大的文学作品,甚至是一部现代哲学读本。

——戴锦华

莱姆总是能从核心处嘲弄我们的生活,他能把科技论文、民间故事、寓言、神话传说等都烹调在一起,并用幽默而力透纸背的荒诞语言和荒诞情节,返照我们的世界。

——吴岩

他是当今活跃的作家中最智慧、最博学、最幽默的一位。

——安东尼•伯吉斯

无论是语言的驾驭、想象力还是塑造悲剧角色的手法,都非常优秀,无人能出其右。

——库尔特•冯内古特

相比之下,我们疲惫的宇宙显得苍白无力。

——《华盛顿邮报》

与阿瑟•克拉克、艾萨克•阿西莫夫和菲利普•迪克比肩的科幻小说巨人。

——《纽约时报》