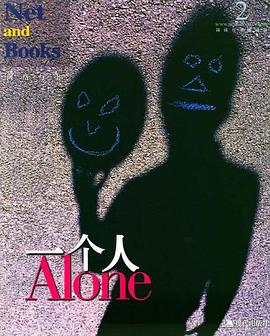

一个人 豆瓣

作者:

网络与书编辑部

现代出版社

2005

- 5

● 问世间,孤独为何物?(葛兆光)

同样的神情、同样的笑容、同样的姿态,整整期期的簇拥在你的面前,看不到一张不同的脸,这是群众里的孤寂……

● 如果在冬夜,一个男人(吴滋仁)

在冬夜,一个男人的关系可以有四种:一个人,一个人和一个人,两个人,一个人和几个人……

● 一品夫人一品书(张大春)

因为人一但混到有人给写行壮传记之际,已经不够孤独了。

● 如何设计一个人的快乐或者感伤(欧阳应霁)

都说创作是孤独的,所以孤独的创作人以孤独的用者为目标对象,是自然理想不过的事。一个人独处,一个人上路,每一个人都有特别的特殊要求和打算,究竟是强化这桩那件身外物可以好好作伴的作用,还是以物喻人……

同样的神情、同样的笑容、同样的姿态,整整期期的簇拥在你的面前,看不到一张不同的脸,这是群众里的孤寂……

● 如果在冬夜,一个男人(吴滋仁)

在冬夜,一个男人的关系可以有四种:一个人,一个人和一个人,两个人,一个人和几个人……

● 一品夫人一品书(张大春)

因为人一但混到有人给写行壮传记之际,已经不够孤独了。

● 如何设计一个人的快乐或者感伤(欧阳应霁)

都说创作是孤独的,所以孤独的创作人以孤独的用者为目标对象,是自然理想不过的事。一个人独处,一个人上路,每一个人都有特别的特殊要求和打算,究竟是强化这桩那件身外物可以好好作伴的作用,还是以物喻人……