哲学

与蒙田共度的夏天 豆瓣

Un été avec Montaigne

作者:

[法] 安托万·孔帕尼翁

译者:

刘常津

华东师范大学出版社

2016

- 6

一个真正渴望自由的人。

一个将自由交托真理的人。

一个让世界寻找他的人……

蒙田,一个16世纪的人,似乎预言了现代人面临的所有焦虑、困扰和罪恶,并给出了高贵的答案。

《与蒙田共度的夏天》是打开蒙田思想智慧的一把密匙。内容来自于作者之前在法国国际电台(FRANCE INTER)所做的同名系列访谈节目。全书共分四十个章节,每一章节的篇幅都不大。书中,作者以清晰、明快,略带诙谐又不失庄重的笔调,紧紧围绕《随笔》这部传世之作,大量引用其中的文章作为论据,从新的视角对文艺复兴时期法国的代表性作家蒙田加以评析,意在突出蒙田人文主义思想的永恒意义。

蒙田的随笔是一代又一代人的枕边书。

一个将自由交托真理的人。

一个让世界寻找他的人……

蒙田,一个16世纪的人,似乎预言了现代人面临的所有焦虑、困扰和罪恶,并给出了高贵的答案。

《与蒙田共度的夏天》是打开蒙田思想智慧的一把密匙。内容来自于作者之前在法国国际电台(FRANCE INTER)所做的同名系列访谈节目。全书共分四十个章节,每一章节的篇幅都不大。书中,作者以清晰、明快,略带诙谐又不失庄重的笔调,紧紧围绕《随笔》这部传世之作,大量引用其中的文章作为论据,从新的视角对文艺复兴时期法国的代表性作家蒙田加以评析,意在突出蒙田人文主义思想的永恒意义。

蒙田的随笔是一代又一代人的枕边书。

人应该如何生活 豆瓣

9.3 (9 个评分)

作者:

[美]布鲁姆

/

Allan Bloom

译者:

刘晨光

华夏出版社

2009

- 10

本书是布鲁姆为他英译的《王制》(又译《理想国》、《国家篇》)所写的解释性文字。布鲁姆长期浸润在政治哲学中,对于《王制》更是钻研经年,每一个见解、每一处论断都是他深思熟虑、反复孕育的产物,故如河蚌炼珍珠,满篇皆珠玑。他的语言通俗易懂,流利畅达,说理透彻,富于情感,使得本书远远超出了一般理论家和学术人的局限,不仅会让已经具有一定知识基础和思想能力的人读后感到过瘾,对于一般大学生和社会读者也散发出迷人的魅力。这是思想原本就该具有的气质和风貌。

本书致力探究的“人应该如何生活?”这一终极问题与每个人都有关系,必能激发每个读者的头脑和心灵,进而引起读者自己对于这一问题的回答。因此,本书既是学者深入研究《王制》之必备,又是学生初步探索《王制》之指引,还是更多喜爱经典作品、热衷通识教育的人们借以进行自我提升的好材料。

本书致力探究的“人应该如何生活?”这一终极问题与每个人都有关系,必能激发每个读者的头脑和心灵,进而引起读者自己对于这一问题的回答。因此,本书既是学者深入研究《王制》之必备,又是学生初步探索《王制》之指引,还是更多喜爱经典作品、热衷通识教育的人们借以进行自我提升的好材料。

爱弥儿 豆瓣

Émile,ou De l'éducation

8.9 (28 个评分)

作者:

[法] 让-雅克·卢梭

译者:

李平沤

商务印书馆

1978

- 6

《爱弥儿,或论教育》,系法国资产阶级民主主义者、杰出的启蒙思想家卢梭(1712—1778)的重要著作。此书写于1757年,1762年第一次在荷兰的阿姆斯特丹出版。此书出版时,轰动了整个法国和西欧一些资产阶级国家,影响巨大。这部书不仅是卢梭论述资产阶级教育的专著,而且是他阐发资产阶级社会政治思想的名著。

继十六、十七世纪荷兰和英国相继发生的资产阶级革命之后,十八世纪的西欧正处于资本主义经济日益发展壮大,封建社会行将崩溃,更为深刻的资产阶级革命即将到来的时期。这种情况在法国表现得尤为明显。当时,法国是一个落后的封建专制国家,路易十四的“朕即国家”这句骄横的名言,就反映了这种专权状况。封建贵族和僧侣们凭借封建王权和神权对第三等级施加沉重的压迫,使整个第三等级其中包括资产阶级完全处于政治上无权的地位。在经济上,封建贵族和僧侣们拥有大量的土地,控制着财政税收大权,残酷剥削和掠夺第三等级,特别是广大工农劳苦大众。但是,随着资本主义生产的发展,资产阶级的经济实力日益扩大,使它再也不能容忍那种无权状况了。反对封建压迫,推翻君主专制制度,扫除资本主义发展的障碍,成了第三等级的共同要求。卢梭和其他资产阶级启蒙思想家的著作正是反映了这一要求。《爱弥儿》一书则是卢梭通过对他所假设的教育对象爱弥儿的教育,来反对封建教育制度,阐述他的资产阶级教育思想。

本书共分五卷。卢梭根据儿童的年龄提出了对不同年龄阶段的儿童进行教育的原则、内容和方法。在第一卷中,着重论述对两岁以前的婴儿如何进行体育教育,使儿童能自然发展。在第二卷中,他认为两岁至十二岁的儿童在智力方面还处于睡眠时期,缺乏思维能力,因此主张对这一时期的儿童进行感官教育。在第三卷中,他认为十二至十五岁的少年由于通过感官的感受,已经具有一些经验,所以主要论述对他们的智育教育。在第四卷中,他认为十五至二十岁的青年开始进入社会,所以主要论述对他们的德育教育。在第五卷中,他认为男女青年由于自然发展的需要,所以主要论述对女子的教育以及男女青年的爱情教育。卢梭提出的按年龄特征分阶段进行教育的思想,在教育史上无疑是个重大的进步,它对后来资产阶级教育学的发展,特别是对教育心理学的发展,提供了极可贵的启示。但是应该指出,这种分期以及把体育、智育和德育截然分开施教的方法,是不科学的。

继十六、十七世纪荷兰和英国相继发生的资产阶级革命之后,十八世纪的西欧正处于资本主义经济日益发展壮大,封建社会行将崩溃,更为深刻的资产阶级革命即将到来的时期。这种情况在法国表现得尤为明显。当时,法国是一个落后的封建专制国家,路易十四的“朕即国家”这句骄横的名言,就反映了这种专权状况。封建贵族和僧侣们凭借封建王权和神权对第三等级施加沉重的压迫,使整个第三等级其中包括资产阶级完全处于政治上无权的地位。在经济上,封建贵族和僧侣们拥有大量的土地,控制着财政税收大权,残酷剥削和掠夺第三等级,特别是广大工农劳苦大众。但是,随着资本主义生产的发展,资产阶级的经济实力日益扩大,使它再也不能容忍那种无权状况了。反对封建压迫,推翻君主专制制度,扫除资本主义发展的障碍,成了第三等级的共同要求。卢梭和其他资产阶级启蒙思想家的著作正是反映了这一要求。《爱弥儿》一书则是卢梭通过对他所假设的教育对象爱弥儿的教育,来反对封建教育制度,阐述他的资产阶级教育思想。

本书共分五卷。卢梭根据儿童的年龄提出了对不同年龄阶段的儿童进行教育的原则、内容和方法。在第一卷中,着重论述对两岁以前的婴儿如何进行体育教育,使儿童能自然发展。在第二卷中,他认为两岁至十二岁的儿童在智力方面还处于睡眠时期,缺乏思维能力,因此主张对这一时期的儿童进行感官教育。在第三卷中,他认为十二至十五岁的少年由于通过感官的感受,已经具有一些经验,所以主要论述对他们的智育教育。在第四卷中,他认为十五至二十岁的青年开始进入社会,所以主要论述对他们的德育教育。在第五卷中,他认为男女青年由于自然发展的需要,所以主要论述对女子的教育以及男女青年的爱情教育。卢梭提出的按年龄特征分阶段进行教育的思想,在教育史上无疑是个重大的进步,它对后来资产阶级教育学的发展,特别是对教育心理学的发展,提供了极可贵的启示。但是应该指出,这种分期以及把体育、智育和德育截然分开施教的方法,是不科学的。

教育在十字路口 豆瓣

作者:

雅克·马里坦

译者:

高旭平

2010

- 5

《教育在十字路口》是马里坦在耶鲁大学担任“特里讲座”主讲教授时的演讲集。作者指出,教育者不要用一堆混乱不堪的成人概念去填塞儿童;对于儿童所学的东西,也不要作为死的资料让儿童被动地加以接受,这样会使儿童成为“知识矮子”。并强调,给学生的知识与给成人的知识是完全不同的。在各个阶段,知识必须适合于学生并为学生的发展服务。作者在书中描绘教育的目的、教育的动力、人文学科和自由教育、当前教育面临的考验等基本要旨,并引出一些值得思索的教育问题,一方面帮助读者领略马里坦的教育思想,另一方面希望能鼓舞读者从教育经典中思考实际的教育问题。

哲学导论 豆瓣

作者:

张世英

北京大学出版社

2008

- 6

《普通高等教育"十一五"国家级规划教材•哲学导论(修订版)》根据作者的这一基本观点,被分为五篇:第一篇“本体论与认识论”将从本体论与认识论的角度讲述超越主一客关系的万物一体观以及对万物一体的领悟即诗意境界和民胞物与的精神。第二篇“审美观”讲述万物一体不仅是真理,而且是美之所在,对万物一体的领悟是美的境界。第三篇“伦理观”讲述万物一体是善之所在,对万物一体的领悟同时也是道德的境界。第四篇“历史观”:万物一体表现在具体的人类社会历史上,就是古与今、传统与现在、连续性与非联系性融合为一的历史统一体,万物一体的哲学将指引我们从古今融合、日新月异的观点看待历史的发展。第五篇的两章,分别简单介绍一下中国哲学史和西方哲学史,以说明这本《哲学导论》所讲的哲学基本思想和基本观点在中西哲学发展史上的具体体现。

点击链接进入旧版:

哲学导论

点击链接进入旧版:

哲学导论

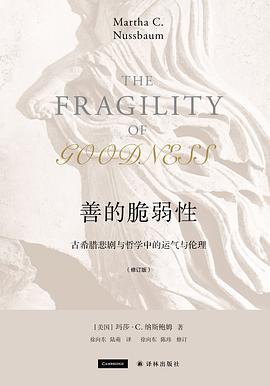

善的脆弱性(修订版) 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

The Fragility of Goodness:Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy

8.0 (8 个评分)

作者:

[美]玛莎·C.纳斯鲍姆 (Martha C. Nussbaum)

译者:

徐向东

/

陆萌

…

译林出版社

2018

- 9

其它标题:

善的脆弱性:古希腊悲剧与哲学中的运气与伦理

●“京都奖”获得者、“杰斐逊讲座”主讲人玛莎·C.纳斯鲍姆代表作品

●权威学者历时两年全面修订,新增三万字导读,只为精益求精

●知名学者查尔斯·泰勒、刘擎、周濂诚意推荐

善,为什么不能保护我们,免遭恶的侵袭?善的脆弱性到底是一种缺陷,还是一种黄金般的品质?纳斯鲍姆将带领 我们,探究善的真谛,洞察人性本质。

正义之士常常面对如下困境:他们一心追求善和公正,却因为外部因素的干扰,需要在个人的繁盛上做出妥协,甚至彻底否定自我。《善的脆弱性》直面这一道德困境,通过对古希腊文学和哲学文本的探讨,最终拒斥了柏拉图关于善能够保护人类免受恶之侵袭的观念,站在了古希腊悲剧家和亚里士多德一边,认为善的脆弱性正是实现善的关键所在。本书令纳斯鲍姆一举成名,不仅为她在学术界获得无数称誉,也将她的影响力拓展到公共领域。

这是一部内容广博、发人深省的佳作……纳斯鲍姆在下笔之初便打算写一部野心之作,探讨的亦是最为根本且历久弥新的问题……与大多数哲学著作不同,本书有着上佳的阅读体验。它必将在不止一个领域掀起变革之风。

——查尔斯•泰勒(加拿大麦吉尔大学荣誉教授)

兼具敏锐的问题意识、严谨的文本解读、深邃的哲学思考与才华横溢的写作技艺,这种罕见的综合品质是纳斯鲍姆学术风格的最佳体现。问世三十年以来,这部著作在西方思想史、哲学与文学批评等多个领域中获得了卓著的声誉,堪称当代经典。

——刘擎(华东师范大学政治哲学教授)

在运气与正义、情感与理性、戏剧与哲学、古代与现代之间,有一条久已废弃的秘密通道,纳斯鲍姆从“善的脆弱性”入手,带领我们拾级而上、拨云见日,不仅走通了这条路,而且给我们重构了一个异常迷人的古希腊伦理世界。

——周濂(中国人民大学哲学院副教授)

●权威学者历时两年全面修订,新增三万字导读,只为精益求精

●知名学者查尔斯·泰勒、刘擎、周濂诚意推荐

善,为什么不能保护我们,免遭恶的侵袭?善的脆弱性到底是一种缺陷,还是一种黄金般的品质?纳斯鲍姆将带领 我们,探究善的真谛,洞察人性本质。

正义之士常常面对如下困境:他们一心追求善和公正,却因为外部因素的干扰,需要在个人的繁盛上做出妥协,甚至彻底否定自我。《善的脆弱性》直面这一道德困境,通过对古希腊文学和哲学文本的探讨,最终拒斥了柏拉图关于善能够保护人类免受恶之侵袭的观念,站在了古希腊悲剧家和亚里士多德一边,认为善的脆弱性正是实现善的关键所在。本书令纳斯鲍姆一举成名,不仅为她在学术界获得无数称誉,也将她的影响力拓展到公共领域。

这是一部内容广博、发人深省的佳作……纳斯鲍姆在下笔之初便打算写一部野心之作,探讨的亦是最为根本且历久弥新的问题……与大多数哲学著作不同,本书有着上佳的阅读体验。它必将在不止一个领域掀起变革之风。

——查尔斯•泰勒(加拿大麦吉尔大学荣誉教授)

兼具敏锐的问题意识、严谨的文本解读、深邃的哲学思考与才华横溢的写作技艺,这种罕见的综合品质是纳斯鲍姆学术风格的最佳体现。问世三十年以来,这部著作在西方思想史、哲学与文学批评等多个领域中获得了卓著的声誉,堪称当代经典。

——刘擎(华东师范大学政治哲学教授)

在运气与正义、情感与理性、戏剧与哲学、古代与现代之间,有一条久已废弃的秘密通道,纳斯鲍姆从“善的脆弱性”入手,带领我们拾级而上、拨云见日,不仅走通了这条路,而且给我们重构了一个异常迷人的古希腊伦理世界。

——周濂(中国人民大学哲学院副教授)

作为教育家的叔本华 豆瓣

作者:

[德国] 弗里德里希·尼采

译者:

周国平

译林出版社

2012

- 3

本书是尼采三十岁时发表的一部充满激情的著作,以叔本华为范例,阐述了他对哲学家的品格、哲学的使命、哲学与人生及时代的关系等重大问题的看法。他指出,每个人都是独一无二的,且都只有一次人生,因此都应该承担起“成为你自己”的责任,获得一个“更高的自我” 。青年人之所以需要教育家即人生导师,原因在此。哲学的使命是站在生命之画面前,解释其完整的意义。为此哲学家必须是真实的人,拥有独立的人格,在自己身上战胜时代的弊病。尼采认为,用这个标准衡量,学院哲学家是冒牌哲学家,他主张取消国家对哲学的庇护,把哲学从学院里驱逐出去,以此来捍卫哲学的纯洁性。

康德三大批判精粹 豆瓣

作者:

杨祖陶

/

邓晓芒 编译

译者:

邓晓芒

/

杨祖陶

人民出版社

2001

康德的“三大批判”原著深奥难懂。《康德三大批判精粹》的编选者力求通过认真比较、借鉴和独立取舍的选文,以不太大的篇幅反映出康德里程碑式的“批判哲学”的精神原则、论证方法及至其全部体系的精髓。与过去印行的许多康德著作汉泽本从英文转译不同,此书的全部选文均据德文直接译出,以求更好地传达康德哲学原貌。书前附有编译者为帮助读者阅读而撰写的导论,各部分前还有简单的编译者导语。通过编译者认真细致的导语。通过编译者认真细致的取译工作,读者当更能体会这位彪炳史册的哥尼斯堡哲人是怎样实现哲学领域的“哥白尼式革命”的。

康德一生在东普鲁士城市哥尼斯堡度过。他的主要著作《纯粹理性批判》对休谟哲学引生的经验主义问题作了全面、综合的回答,为迄今200余年哲学著作的经典。《道德形而上学基础》和《实践理性批判》两部著作集中展示了他的伦理学观点,其中将遵从“绝对命令”作为伦理学的最高原则作了详尽阐述。他的第三部即最后一部批判哲学著作《判断力批判》精妙地论证了审美判断力的普遍性及美的合目的性问题。康德是德国古典哲学的第一个重要代表,其批判哲学对后世哲学影响巨大。

康德一生在东普鲁士城市哥尼斯堡度过。他的主要著作《纯粹理性批判》对休谟哲学引生的经验主义问题作了全面、综合的回答,为迄今200余年哲学著作的经典。《道德形而上学基础》和《实践理性批判》两部著作集中展示了他的伦理学观点,其中将遵从“绝对命令”作为伦理学的最高原则作了详尽阐述。他的第三部即最后一部批判哲学著作《判断力批判》精妙地论证了审美判断力的普遍性及美的合目的性问题。康德是德国古典哲学的第一个重要代表,其批判哲学对后世哲学影响巨大。

我们怎样思维·经验与教育 豆瓣

作者:

[美国] 约翰·杜威

译者:

姜文闵

人民教育出版社

2005

- 1

《我们怎样思维•经验与教育》作者杜威为美国著名的教育家,实用主义教育的创始人。《我们怎样思维》和《经验与教育》是杜威的两部代表作。它们围绕学校与社会、教育与生活、教育与经验的关系问题展开论述,深刻反映了杜威的实用主义教育思想,对于了解和研究杜威的教育思想具有重要意义。