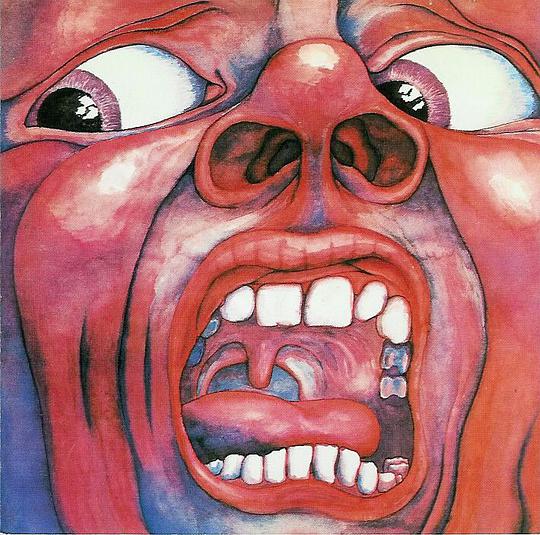

In The Court Of The Crimson King 豆瓣

9.7 (249 个评分)

King Crimson

类型:

摇滚

发布日期 1969年1月1日

出版发行:

Sanctuary

King Crimson / In The Court Of The Crimson King

這是一張介紹到爛的專輯,提前衛音樂沒談這張專輯,就好像談流行音樂不提披頭四一樣。任何搖滾音樂專輯的書,如果沒有介紹這張,該書可廢。就是因為重要,所以才介紹到爛。許多人不喜歡所謂「前衛搖滾」,但是從沒見過聽完Epitaph時不稱讚的。如果你只打算擁有或聽一張前衛搖滾的唱片,那這張In the Court of Crimson King可以擊敗其他赫赫有名的專輯,如YES的Close to the Edge、PINK FLOYD的Dark Side of the Moon、GENESIS的Selling England by the Pound、MOODY BLUES的Days of the Future Passed。這並不是說In the Court of Crimson King比那些專輯要好,而是這張就足以代表整個前衛搖滾的精神了。

一般提到前衛搖滾,很多人都會聯想到結構龐大的概念專輯。前衛搖滾樂團的確善於製作概念專輯,但是這張In the Court of Crimson King既沒有重複連貫的旋律、歌詞上也沒有明顯統合的主題、音樂上也沒有使用統一的素材,怎樣看都不是一張概念專輯,不過這都不重要。重要的是這整張唱片從封面、音樂、歌詞到演出都顯示出前衛搖滾的風格,這也是少數幾張每首歌都值得介紹的專輯:

以前聽錄音帶時,剛開始就聽到一堆奇怪的聲響,當時還以為錄音帶壞了(台版錄音帶常有的事情),後來聽了別人說,才知道本來就是這樣子的。而接踵而至的是Robert Fripp極為歇斯底里的吉他,具有有濃厚Hendrix風格。另外加上Greg Lake扭曲後令人焦躁不安的聲音,整個氣氛的營造上正如曲名21th Century Schizoid Man,讓人陷入精神分裂的狀況。這張專輯出版於一九六九年,LED ZEPPELIN正嶄露頭角、THE WHO聲勢如日中天,而這首曲子展現出的力量和THE WHO與ZEPPELIN不相上下,在技術上,也不遑多讓。仔細聽聽看中間稱為Mirror的演奏部分,就可以瞭解到各個團員精湛的演奏技術(先光聽Greg Lake的Bass線條與各樂器的對位搭配就夠了),更重要的是各種樂器音色的配合,展現出一種全新的聲響,這也是前衛音樂追求的目標之一。這首21th Century Schizoid Man是KC的代表作,初聽時可能非常難接受,但卻是所有KC迷一致公認KC代表作。KC團員更動之多、風格之多變,所有搖滾樂團無出其右,但這首21th Century Schizoid Man始終都他們是演出曲目。KC還出過一張唱片,將不同時代團員現場演出的不同21th Century Schizoid Man收在一起。

在21th Century Schizoid Man極度不安的結尾後,接下來是風格截然不同的I Talk to the Wind,非常清柔、帶有民謠風格的「小品」(長六分五秒,整張專輯中最短的曲子),這時可以見到多才多藝的Ian McDonald的演出了。雖然KC不是第一個使用磁帶合成器mellotron的樂手,但絕對是第一位成功使用這項合成器的。整個KC的古典音色,也建立在Ian McMonald的mellotron音色上。不過Ian McDonald的會的還不只這些,整張專輯中,只要聽到任何吹奏的樂器,都是他負責的。另外,他也負責vibes(顫片琴)。從I Talk to the Wind這首曲子中,也可以瞭解到,鼓不只是負責節奏與力量,對於營造氣氛也有非常大的貢獻,Michael Giles的鼓有種爵士的味道,但KC的鼓決不是爵士般的即興,而是嚴密配合後的精華。在Greg Lake溫柔純厚的嗓音及Ian McMonald笛子的引領下,我們進入了KC另一個世界。這時有餘裕可以看看KC的歌詞了,然後會發現單字大都看得懂、整句也不難,讀起來非常有詩意,但很難瞭解在說些什麼。前衛搖滾在音樂上追求深度與複雜、在歌詞上也一樣努力。這張專輯的歌詞都是由詩人Pete Sinfield撰寫,是非常典雅優美的詩:

I'm on the outside, looking inside

What do I see

Much confusion, disillusion

All around me

在I Talk to the Wind幾乎沒有出場機會的Robert Fripp,在Epitaph中終於又出現了。光是開頭幾個小節,就展現出與前面兩首曲子不同的氣勢。我第一次聽的時候,真懷疑這是同一個樂團嗎?許多人稱KC為古典搖滾,大概就是因為從這首曲子得到的印象。四樣簡單的樂器加上一個主唱,穿插著笛子,編曲既不華麗、層次也不複雜:Greg Lake低聲吟唱、撥撥貝斯、Ian McMonald淡淡吹出一段旋律、Robert Fripp的幾個吉他分解合絃、Michael Giles敲敲鈸,卻展現出一種遼闊又荒涼的氣氛,有如身置巨大的都市遺跡中。當時他們用的樂器真的是夠簡單了,吉他沒有什麼效果器,要音色自己調。鼓也不像現在一樣,琳瑯滿目,可以把鼓手包得滿滿的。合成器更是可憐,電壓不穩時就會走調。但這都不重要,因為KC的巧思與創意都彌補了這些器材上的不足。我每次聆聽這首淒美又帶有史詩風格的曲子時,都忍不住炫然欲涕,和GL一起唱:Yes I fear tomorrow I'll be crying.

完美的事物通常都不存在,如果有人批評In the Court of Crimson King,大概就是落在接下來這首Moodchild上了。在前面三首曲子中,KC玩了重搖滾、民謠、古典、爵士,現在呢?無調音樂出現了。Moonchild的演唱部分誠然極美,歌詞也是,但是這首超過十二分鐘的曲子,在兩分多鐘的演唱之後,就陷入無調音樂的即興演奏中了,這的部分的標題分別是The Dream和The Illusion。我在初聽的時候,也覺得這段甚是無趣,但後來英文進步,看懂歌詞之後,漸漸能瞭解這一大的確是「音樂」,後來有回晚上在黑暗中聽這首曲子,忽然地陷入這段音樂的氣氛中了,的確是夢與幻象。THE DOORS的迷幻力量的確攝人,但是KC的無調演奏在氣氛的營造上也不落人後。KC當然可以把Moonchild變成另一首I Talk to the Wind,但是他們的實驗精神使得他們在音樂上開疆拓土。請不要以為這一段音樂是在亂彈,玩團的朋友請捫心自問,自己能否(或舉出一個團)演奏出一段長十分鐘、迷離、虛幻、難以捉模但氣氛一致的音樂。如果不能,請向KC脫帽致敬。

Michael Giles的鼓將聽者從夢幻中敲醒,這首標題同名曲在歌詞與音樂上都有著中古世紀的神話傳說氣氛。旋律雖然不如Epitaph般優美感人,但是浩瀚龐大的氣氛過而有之。這首曲子中各項樂器都有發揮,雖然鼓和mellotron引人矚目,但請注意Robert Fripp充滿實驗精神的吉他演奏。另外,各種樂器輪番上陣的間奏也顯示出各樂手獨當一面的技術。尤其是的笛子獨奏,是我在所有搖滾專輯中最喜歡的,從Moody Blues、Jethro Tull、 Genesis到現在的Shadow Gallery都得排在後面。這是我最喜歡的KC曲子,順便想問一下,不知道是否有樂團Cover這首曲子,如果有,請在留言版告知或MAIL給我。

這張專輯的錄音雖然不算發燒,但是由於當初錄音的時間匆促、也沒有多少時間可以仔細的調整聲音上的細節,反而使得各項樂器的質感非常真實,稍微差一點的音響聽,難免會有點刺耳(就像用我現在的音響)。我有CD,是後來Robert Fripp重新混音後發行的。聽說以前的老版本聲音不太好,請避免(不過現在也買不到)。如果你有唱盤,請找尋傳統唱片,就算後來Polydor壓片的都行,因為傳統唱片聲音比CD要好,尤其是Greg Lake的嗓音。我曾見過第一版的唱片,要價六十英鎊(相當於三千元台幣),當然無法下手,但聽說效果驚人。傳統唱片除了音效好之外,封面也是一大要點。這張專輯的封面絕對會名留唱片史,也是我十大「最想收集的唱片夢幻封面原稿」之一,不過Barry Godber年輕就去世了,這是他唯一的唱片封面,很所以大概輪不到我手上。

KC團員與樂風的變化很大,不過頭三張專輯因為受到古典的影響,所以統稱為古典時期。接下來的兩張專輯稱為In the wake of Poseidon和Lizard。而在KC在在一九六九年的巡迴演唱會錄音也在這幾年發行了CD,取名為Epitaph。

第一代KC活動的時間不到一年,解體之後就有許多樂迷期待他們的現場演唱,前幾年終於出了盒裝雙CD。其中有些曲目重複了,不過這並不重要。錄音當然比不上專輯,不過這不重要。重要的是在這套現場錄音中,有好幾首不包含在專輯中的歌,另外,他們的即興演奏也同樣不凡。聽完這張專輯之後,會覺得稱他們為受到古典影響,不是完全正確的。因為KC在舞台上,幾乎什麼音樂都作得很好,而且又作得非常有創意:有爵士的即興感覺、藍調的節奏韻律、重搖滾的衝擊力和古典的浩瀚氣勢,不時又出現民謠的親和力。基本上很難想像他們如果繼續合作的話,會出現什麼樣的音樂。不過問這個問題就好像問如果莫札特不在三十六歲時早逝,會有什麼作品一般。在一九六九年KC最後一場美國演唱會之後,Michael Giles和Ian McMonald兩人決定求去,而Greg Lake也受邀加入EMERSON, LAKE & PALMER。這個技術與創意俱佳的組合,就此消失。

不過當時他們已經在籌畫下一張專輯了,所以Michael Giles和Greg Lake答應Robert Fripp錄製這張In the wake of Poseidon。老實說In the wake of Poseidon也是一張非常好的專輯,但由於In the Court of Crimson King實在太好太令人震撼了,所以這張風格變化不大的專輯就被忽略了。如果喜歡Epitaph的人,一定也會喜歡標題曲In the wake of Poseidon。另外Cat Food和Cadence & Cascade也都是非常好的歌。

KC的第三張專輯Lizard風格就非常爵士了,雖然有許多著名的樂手前來助陣,但這時的KC(應該說是Robert Fripp)氣力已衰,而且有自溺的傾向,所以除非是樂迷,可以不用收集。

--------------------------------------------

有乐评说过:If there's one group that embodies progressive rock, it is King Crimson.六十年代末、七十年代初当"前卫" "概念""实验"等口号被喊地震天价响时,King Crimson(KC)是当中最优秀的理论与实践者之一;八十年代九十年代当此类经典乐团解体(ELP)或被主流收编(Yes)时,King Crimson仍路遥知马力般的摇滚着。无论现今摇滚的潮流为何,吾人仍不能否认当年KC所创造或遗留下的概念、技巧、精神正影响着现在想要突破的乐团,而他们的成就也成为后世前卫团体所无法突破的"梦靥".

出生于英国Dorset城的吉他手Robert Fripp二十二岁时与兄弟档Peter Giles、Mike Giles共组<Giles Giles and Fripp>乐团并于1968年推出同名专辑,为KC的开端。1968年秋诗人Pete Sinfield与吉他手Ian McDonald等人加入经历一段人事变化后,终于在诗人Pete Sinfield的词"In the court of the crimson king"中找到了他们要的团名:King Crimson。

1969年七月,KC在伦敦海德公园免费演唱会与Rolling Stones共同出场。这是KC的首次公开亮相,他们以爵士/古典/前卫表演风格演出了首张专辑中曲子,令人印象深刻。

在许多老KC迷眼中,第二代的king crimson似乎是真正成熟起飞的开始。原先曲高和寡的诗人Pete Sinfield求去,由较能令人了解的Richard Palmer-James代替。原先任性狂飙的铜管乐器组合也被小提琴天才David Cross的高超琴艺取代,表现出跟从前截然不同的曲风。John Wetton较为人所知的是他在七十年代末组的UK及八十年代初组的Asia,相较那些同样是all-star的超级乐团,其实我个人更欣赏他在KC时期的表现。这时Robert Fripp带领KC到真正科技/前卫摇滚,而不再是以前的古典/艺术摇滚的范畴。展现出紧凑、团结、兼顾商业色彩与音效实验的崭新组合。

大家或许想问,king crimson到底是不是一个"团"呢?其实由KC在八十年代后的发展我们就知道答案了。基本上,king crimson只是一个持续由Robert Fripp主导,类似Alan Parson在Alan Parsons Projects的地位,由当时精英乐手所合组的音乐计划罢了。无论您认不认同,至少这样才能合理解释KC长达十余次(!)的改组。1981年四月,Robert号召另一群乐手组成Discipline,但在同年十一月发表同名专辑时又把团名改回king crimson。有了几乎全新的组合、全新的面孔、全新的理念,重新出发的KC的确是令人期待的。

然而,并不是每个乐迷都喜欢八十年代KC的组合。相信有很多老乐迷认为三阶段的KC应有三种不同的团名以资区别;而且他们不习惯新主唱Adrian Belew所带来的新观念,认为参入太多流行音乐元素,且缺乏从前迷人的即兴演奏。个人认为就实验创意而言,Discipline跟下一张Beat是并驾齐驱的。Adrian并未忘记KC式前卫的理念,关键在成就能不能被我们认同罢了。

這是一張介紹到爛的專輯,提前衛音樂沒談這張專輯,就好像談流行音樂不提披頭四一樣。任何搖滾音樂專輯的書,如果沒有介紹這張,該書可廢。就是因為重要,所以才介紹到爛。許多人不喜歡所謂「前衛搖滾」,但是從沒見過聽完Epitaph時不稱讚的。如果你只打算擁有或聽一張前衛搖滾的唱片,那這張In the Court of Crimson King可以擊敗其他赫赫有名的專輯,如YES的Close to the Edge、PINK FLOYD的Dark Side of the Moon、GENESIS的Selling England by the Pound、MOODY BLUES的Days of the Future Passed。這並不是說In the Court of Crimson King比那些專輯要好,而是這張就足以代表整個前衛搖滾的精神了。

一般提到前衛搖滾,很多人都會聯想到結構龐大的概念專輯。前衛搖滾樂團的確善於製作概念專輯,但是這張In the Court of Crimson King既沒有重複連貫的旋律、歌詞上也沒有明顯統合的主題、音樂上也沒有使用統一的素材,怎樣看都不是一張概念專輯,不過這都不重要。重要的是這整張唱片從封面、音樂、歌詞到演出都顯示出前衛搖滾的風格,這也是少數幾張每首歌都值得介紹的專輯:

以前聽錄音帶時,剛開始就聽到一堆奇怪的聲響,當時還以為錄音帶壞了(台版錄音帶常有的事情),後來聽了別人說,才知道本來就是這樣子的。而接踵而至的是Robert Fripp極為歇斯底里的吉他,具有有濃厚Hendrix風格。另外加上Greg Lake扭曲後令人焦躁不安的聲音,整個氣氛的營造上正如曲名21th Century Schizoid Man,讓人陷入精神分裂的狀況。這張專輯出版於一九六九年,LED ZEPPELIN正嶄露頭角、THE WHO聲勢如日中天,而這首曲子展現出的力量和THE WHO與ZEPPELIN不相上下,在技術上,也不遑多讓。仔細聽聽看中間稱為Mirror的演奏部分,就可以瞭解到各個團員精湛的演奏技術(先光聽Greg Lake的Bass線條與各樂器的對位搭配就夠了),更重要的是各種樂器音色的配合,展現出一種全新的聲響,這也是前衛音樂追求的目標之一。這首21th Century Schizoid Man是KC的代表作,初聽時可能非常難接受,但卻是所有KC迷一致公認KC代表作。KC團員更動之多、風格之多變,所有搖滾樂團無出其右,但這首21th Century Schizoid Man始終都他們是演出曲目。KC還出過一張唱片,將不同時代團員現場演出的不同21th Century Schizoid Man收在一起。

在21th Century Schizoid Man極度不安的結尾後,接下來是風格截然不同的I Talk to the Wind,非常清柔、帶有民謠風格的「小品」(長六分五秒,整張專輯中最短的曲子),這時可以見到多才多藝的Ian McDonald的演出了。雖然KC不是第一個使用磁帶合成器mellotron的樂手,但絕對是第一位成功使用這項合成器的。整個KC的古典音色,也建立在Ian McMonald的mellotron音色上。不過Ian McDonald的會的還不只這些,整張專輯中,只要聽到任何吹奏的樂器,都是他負責的。另外,他也負責vibes(顫片琴)。從I Talk to the Wind這首曲子中,也可以瞭解到,鼓不只是負責節奏與力量,對於營造氣氛也有非常大的貢獻,Michael Giles的鼓有種爵士的味道,但KC的鼓決不是爵士般的即興,而是嚴密配合後的精華。在Greg Lake溫柔純厚的嗓音及Ian McMonald笛子的引領下,我們進入了KC另一個世界。這時有餘裕可以看看KC的歌詞了,然後會發現單字大都看得懂、整句也不難,讀起來非常有詩意,但很難瞭解在說些什麼。前衛搖滾在音樂上追求深度與複雜、在歌詞上也一樣努力。這張專輯的歌詞都是由詩人Pete Sinfield撰寫,是非常典雅優美的詩:

I'm on the outside, looking inside

What do I see

Much confusion, disillusion

All around me

在I Talk to the Wind幾乎沒有出場機會的Robert Fripp,在Epitaph中終於又出現了。光是開頭幾個小節,就展現出與前面兩首曲子不同的氣勢。我第一次聽的時候,真懷疑這是同一個樂團嗎?許多人稱KC為古典搖滾,大概就是因為從這首曲子得到的印象。四樣簡單的樂器加上一個主唱,穿插著笛子,編曲既不華麗、層次也不複雜:Greg Lake低聲吟唱、撥撥貝斯、Ian McMonald淡淡吹出一段旋律、Robert Fripp的幾個吉他分解合絃、Michael Giles敲敲鈸,卻展現出一種遼闊又荒涼的氣氛,有如身置巨大的都市遺跡中。當時他們用的樂器真的是夠簡單了,吉他沒有什麼效果器,要音色自己調。鼓也不像現在一樣,琳瑯滿目,可以把鼓手包得滿滿的。合成器更是可憐,電壓不穩時就會走調。但這都不重要,因為KC的巧思與創意都彌補了這些器材上的不足。我每次聆聽這首淒美又帶有史詩風格的曲子時,都忍不住炫然欲涕,和GL一起唱:Yes I fear tomorrow I'll be crying.

完美的事物通常都不存在,如果有人批評In the Court of Crimson King,大概就是落在接下來這首Moodchild上了。在前面三首曲子中,KC玩了重搖滾、民謠、古典、爵士,現在呢?無調音樂出現了。Moonchild的演唱部分誠然極美,歌詞也是,但是這首超過十二分鐘的曲子,在兩分多鐘的演唱之後,就陷入無調音樂的即興演奏中了,這的部分的標題分別是The Dream和The Illusion。我在初聽的時候,也覺得這段甚是無趣,但後來英文進步,看懂歌詞之後,漸漸能瞭解這一大的確是「音樂」,後來有回晚上在黑暗中聽這首曲子,忽然地陷入這段音樂的氣氛中了,的確是夢與幻象。THE DOORS的迷幻力量的確攝人,但是KC的無調演奏在氣氛的營造上也不落人後。KC當然可以把Moonchild變成另一首I Talk to the Wind,但是他們的實驗精神使得他們在音樂上開疆拓土。請不要以為這一段音樂是在亂彈,玩團的朋友請捫心自問,自己能否(或舉出一個團)演奏出一段長十分鐘、迷離、虛幻、難以捉模但氣氛一致的音樂。如果不能,請向KC脫帽致敬。

Michael Giles的鼓將聽者從夢幻中敲醒,這首標題同名曲在歌詞與音樂上都有著中古世紀的神話傳說氣氛。旋律雖然不如Epitaph般優美感人,但是浩瀚龐大的氣氛過而有之。這首曲子中各項樂器都有發揮,雖然鼓和mellotron引人矚目,但請注意Robert Fripp充滿實驗精神的吉他演奏。另外,各種樂器輪番上陣的間奏也顯示出各樂手獨當一面的技術。尤其是的笛子獨奏,是我在所有搖滾專輯中最喜歡的,從Moody Blues、Jethro Tull、 Genesis到現在的Shadow Gallery都得排在後面。這是我最喜歡的KC曲子,順便想問一下,不知道是否有樂團Cover這首曲子,如果有,請在留言版告知或MAIL給我。

這張專輯的錄音雖然不算發燒,但是由於當初錄音的時間匆促、也沒有多少時間可以仔細的調整聲音上的細節,反而使得各項樂器的質感非常真實,稍微差一點的音響聽,難免會有點刺耳(就像用我現在的音響)。我有CD,是後來Robert Fripp重新混音後發行的。聽說以前的老版本聲音不太好,請避免(不過現在也買不到)。如果你有唱盤,請找尋傳統唱片,就算後來Polydor壓片的都行,因為傳統唱片聲音比CD要好,尤其是Greg Lake的嗓音。我曾見過第一版的唱片,要價六十英鎊(相當於三千元台幣),當然無法下手,但聽說效果驚人。傳統唱片除了音效好之外,封面也是一大要點。這張專輯的封面絕對會名留唱片史,也是我十大「最想收集的唱片夢幻封面原稿」之一,不過Barry Godber年輕就去世了,這是他唯一的唱片封面,很所以大概輪不到我手上。

KC團員與樂風的變化很大,不過頭三張專輯因為受到古典的影響,所以統稱為古典時期。接下來的兩張專輯稱為In the wake of Poseidon和Lizard。而在KC在在一九六九年的巡迴演唱會錄音也在這幾年發行了CD,取名為Epitaph。

第一代KC活動的時間不到一年,解體之後就有許多樂迷期待他們的現場演唱,前幾年終於出了盒裝雙CD。其中有些曲目重複了,不過這並不重要。錄音當然比不上專輯,不過這不重要。重要的是在這套現場錄音中,有好幾首不包含在專輯中的歌,另外,他們的即興演奏也同樣不凡。聽完這張專輯之後,會覺得稱他們為受到古典影響,不是完全正確的。因為KC在舞台上,幾乎什麼音樂都作得很好,而且又作得非常有創意:有爵士的即興感覺、藍調的節奏韻律、重搖滾的衝擊力和古典的浩瀚氣勢,不時又出現民謠的親和力。基本上很難想像他們如果繼續合作的話,會出現什麼樣的音樂。不過問這個問題就好像問如果莫札特不在三十六歲時早逝,會有什麼作品一般。在一九六九年KC最後一場美國演唱會之後,Michael Giles和Ian McMonald兩人決定求去,而Greg Lake也受邀加入EMERSON, LAKE & PALMER。這個技術與創意俱佳的組合,就此消失。

不過當時他們已經在籌畫下一張專輯了,所以Michael Giles和Greg Lake答應Robert Fripp錄製這張In the wake of Poseidon。老實說In the wake of Poseidon也是一張非常好的專輯,但由於In the Court of Crimson King實在太好太令人震撼了,所以這張風格變化不大的專輯就被忽略了。如果喜歡Epitaph的人,一定也會喜歡標題曲In the wake of Poseidon。另外Cat Food和Cadence & Cascade也都是非常好的歌。

KC的第三張專輯Lizard風格就非常爵士了,雖然有許多著名的樂手前來助陣,但這時的KC(應該說是Robert Fripp)氣力已衰,而且有自溺的傾向,所以除非是樂迷,可以不用收集。

--------------------------------------------

有乐评说过:If there's one group that embodies progressive rock, it is King Crimson.六十年代末、七十年代初当"前卫" "概念""实验"等口号被喊地震天价响时,King Crimson(KC)是当中最优秀的理论与实践者之一;八十年代九十年代当此类经典乐团解体(ELP)或被主流收编(Yes)时,King Crimson仍路遥知马力般的摇滚着。无论现今摇滚的潮流为何,吾人仍不能否认当年KC所创造或遗留下的概念、技巧、精神正影响着现在想要突破的乐团,而他们的成就也成为后世前卫团体所无法突破的"梦靥".

出生于英国Dorset城的吉他手Robert Fripp二十二岁时与兄弟档Peter Giles、Mike Giles共组<Giles Giles and Fripp>乐团并于1968年推出同名专辑,为KC的开端。1968年秋诗人Pete Sinfield与吉他手Ian McDonald等人加入经历一段人事变化后,终于在诗人Pete Sinfield的词"In the court of the crimson king"中找到了他们要的团名:King Crimson。

1969年七月,KC在伦敦海德公园免费演唱会与Rolling Stones共同出场。这是KC的首次公开亮相,他们以爵士/古典/前卫表演风格演出了首张专辑中曲子,令人印象深刻。

在许多老KC迷眼中,第二代的king crimson似乎是真正成熟起飞的开始。原先曲高和寡的诗人Pete Sinfield求去,由较能令人了解的Richard Palmer-James代替。原先任性狂飙的铜管乐器组合也被小提琴天才David Cross的高超琴艺取代,表现出跟从前截然不同的曲风。John Wetton较为人所知的是他在七十年代末组的UK及八十年代初组的Asia,相较那些同样是all-star的超级乐团,其实我个人更欣赏他在KC时期的表现。这时Robert Fripp带领KC到真正科技/前卫摇滚,而不再是以前的古典/艺术摇滚的范畴。展现出紧凑、团结、兼顾商业色彩与音效实验的崭新组合。

大家或许想问,king crimson到底是不是一个"团"呢?其实由KC在八十年代后的发展我们就知道答案了。基本上,king crimson只是一个持续由Robert Fripp主导,类似Alan Parson在Alan Parsons Projects的地位,由当时精英乐手所合组的音乐计划罢了。无论您认不认同,至少这样才能合理解释KC长达十余次(!)的改组。1981年四月,Robert号召另一群乐手组成Discipline,但在同年十一月发表同名专辑时又把团名改回king crimson。有了几乎全新的组合、全新的面孔、全新的理念,重新出发的KC的确是令人期待的。

然而,并不是每个乐迷都喜欢八十年代KC的组合。相信有很多老乐迷认为三阶段的KC应有三种不同的团名以资区别;而且他们不习惯新主唱Adrian Belew所带来的新观念,认为参入太多流行音乐元素,且缺乏从前迷人的即兴演奏。个人认为就实验创意而言,Discipline跟下一张Beat是并驾齐驱的。Adrian并未忘记KC式前卫的理念,关键在成就能不能被我们认同罢了。