肉食者不鄙 豆瓣

作者:

汪曾祺

中信出版集团

2018

- 7

本书收集汪曾祺先生所有的美食随笔,分“肉食者不鄙”“素食的故事”“故乡的味道”“四方食事”“吃喝也有文化”五部分。

走南闯北,美食为先,芳香扑鼻的文字折射的不仅是汪老妙趣横生的人生态度,也折射了博大精深的中国文化。

编辑推荐:

★一本以饮食为主轴的汪曾祺文集,传达汪老一个可爱的人生感悟:不热爱美食的人生是有缺憾的。只有懂吃、会吃的人,才能感受到活着的美好。

★汪曾祺有关吃吃喝喝的文字全在这里了。本书辑录了汪老一生全部谈吃的文字。共60余篇,20余万字。

五大主题,精心归类,将汪老的美食体验、吃喝历史和趣闻,以及对美食文化的精辟理解融为一体。

★专业团队精校精编, 还原人间烟火的汪曾祺。特邀著名评论家、作家、《小说选刊》主编王干先生为本书顾问。王干与汪老一家交情深厚,经常去汪家做客,对汪老的作品及饮食观了解甚深。专业饮食文学编辑团队“福桃文化”针对汪老过去所有版本文字的错漏讹误重新编校,并于每篇附出处与发表时间,阅读体验极佳。

★装帧用纸考究精美,收入汪曾祺画作与作家杨葵手书汪曾祺家宴清单,值得珍藏。

作家杨葵专为本书读者题写汪曾祺家宴清单,清单上是汪老最拿手、最喜爱的家宴菜品。

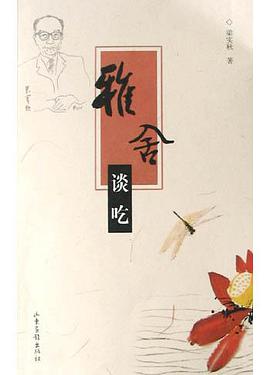

封面设计选用汪老画作,展现勃勃生机与浓厚市井气息,呼应汪老对美食、人生的独特体悟。

走南闯北,美食为先,芳香扑鼻的文字折射的不仅是汪老妙趣横生的人生态度,也折射了博大精深的中国文化。

编辑推荐:

★一本以饮食为主轴的汪曾祺文集,传达汪老一个可爱的人生感悟:不热爱美食的人生是有缺憾的。只有懂吃、会吃的人,才能感受到活着的美好。

★汪曾祺有关吃吃喝喝的文字全在这里了。本书辑录了汪老一生全部谈吃的文字。共60余篇,20余万字。

五大主题,精心归类,将汪老的美食体验、吃喝历史和趣闻,以及对美食文化的精辟理解融为一体。

★专业团队精校精编, 还原人间烟火的汪曾祺。特邀著名评论家、作家、《小说选刊》主编王干先生为本书顾问。王干与汪老一家交情深厚,经常去汪家做客,对汪老的作品及饮食观了解甚深。专业饮食文学编辑团队“福桃文化”针对汪老过去所有版本文字的错漏讹误重新编校,并于每篇附出处与发表时间,阅读体验极佳。

★装帧用纸考究精美,收入汪曾祺画作与作家杨葵手书汪曾祺家宴清单,值得珍藏。

作家杨葵专为本书读者题写汪曾祺家宴清单,清单上是汪老最拿手、最喜爱的家宴菜品。

封面设计选用汪老画作,展现勃勃生机与浓厚市井气息,呼应汪老对美食、人生的独特体悟。