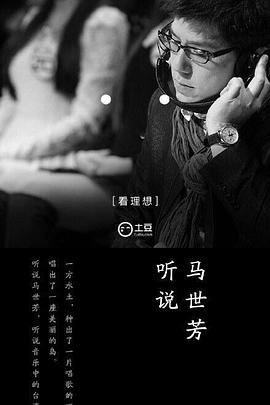

听说 第一季 (2015) 豆瓣

9.3 (84 个评分)

导演:

陈怡分

演员:

马世芳

一方水土,种出了一片唱歌的田,唱出了一座美丽的岛。台湾广播金钟奖得主、电台主持人马世芳,透过一首首经典的流行音乐,讲述20世纪台湾的社会面貌与各时期青年人的生活。 马世芳是台湾最出色的音乐类电台DJ,1971年生人文化世家,已从事电台25年,今年其节目获得台湾最重要的广播金钟奖肯定。“听说”是为他量身打造的视频节目,每一集由一首歌或一位音乐人出发,串起台湾历史或当下的人物、故事,展现各个时期青年人的思想、生活。喜爱音乐的人永远年轻,只要竖起耳朵,听说马世芳,人人都可以成为知其然、也知其所以然的认真乐迷。 每周四播出