荒诞

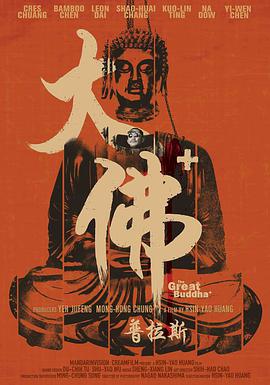

大佛普拉斯 (2017) 维基数据 TMDB 豆瓣 IMDb

大佛普拉斯

8.7 (1568 个评分)

导演:

黄信尧

演员:

庄益增

/

陈竹昇

…

其它标题:

The Great Buddha+

/

The Great Buddha +

…

菜埔(庄益增 饰)是一家雕塑厂的夜间保安,家中有一位重病的老母亲需要照顾。肚财(陈竹昇 饰)是菜埔唯一的朋友,菜埔经常在值夜班的时候把肚财叫过来和他作伴。一天,两人突发奇想决定看一看菜埔的老板黄启文(戴立忍 饰)的行车记录仪里记录了哪些影像,希望向来风流的老板能够贡献出一些精彩的片段以解两个独身男人内心里的寂寞之苦。

行车记录仪所记录的影像果然没有让菜埔和肚财失望,但与此同时,两人也发现了黄启文的许多不可告人的秘密。实际上,菜埔和肚财的一举一动皆没有逃过黄启文的眼睛,为了保住自己的地位和名声,他决定采取一些必要的行动。

行车记录仪所记录的影像果然没有让菜埔和肚财失望,但与此同时,两人也发现了黄启文的许多不可告人的秘密。实际上,菜埔和肚财的一举一动皆没有逃过黄启文的眼睛,为了保住自己的地位和名声,他决定采取一些必要的行动。