宗教

天国王朝 (2005) 豆瓣 TMDB Min reol

Kingdom of Heaven

8.3 (410 个评分)

导演:

雷德利·斯科特

演员:

奥兰多·布鲁姆

/

伊娃·格林

…

其它标题:

Kingdom of Heaven

/

天國驕雄

…

《天国王朝》大部分角色基于历史人物而改编,哥伦比亚大学的Hamid Dabashi教授为该片的首席学术顾问。

十二世纪的法国,青年铁匠贝里昂(奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰)无意间知道自己是十字军将领戈弗雷(连姆·尼森 Liam Neeson 饰)失散多 年的私生子。为了寻找救赎,贝里昂跟随父亲前往耶路撒冷。骁勇善战加上品格高尚,贝里昂几经征战成为赫赫有名的武士,不但深受国王赏识,美丽的公主西贝拉(伊娃·格林 Eva Green 饰)也对他芳心暗许。而他也深深地被当地陌生而奇特的文化吸引,然而随着战役增加,带来无尽的杀戮和掠夺,贝里昂终于领会父亲训言中和平的真义与生命的真爱。耶路撒冷王故去,新王继位。好战的新王挑起战争,萨拉丁率领撒萨拉逊骑士要收复他们的圣地——耶路撒冷。危急之时,贝里昂挺身而出,誓言捍卫“天国王朝”……

十二世纪的法国,青年铁匠贝里昂(奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰)无意间知道自己是十字军将领戈弗雷(连姆·尼森 Liam Neeson 饰)失散多 年的私生子。为了寻找救赎,贝里昂跟随父亲前往耶路撒冷。骁勇善战加上品格高尚,贝里昂几经征战成为赫赫有名的武士,不但深受国王赏识,美丽的公主西贝拉(伊娃·格林 Eva Green 饰)也对他芳心暗许。而他也深深地被当地陌生而奇特的文化吸引,然而随着战役增加,带来无尽的杀戮和掠夺,贝里昂终于领会父亲训言中和平的真义与生命的真爱。耶路撒冷王故去,新王继位。好战的新王挑起战争,萨拉丁率领撒萨拉逊骑士要收复他们的圣地——耶路撒冷。危急之时,贝里昂挺身而出,誓言捍卫“天国王朝”……

佛教物质文化寺院财富与世俗供养 豆瓣

作者:

胡素馨

上海书画出版社

2003

本书收录了有关佛教思想、寺院法器、佛寺文物、僧尼生活、佛教艺术等国际研讨会的几十篇论文。

此书为寺院财富与世俗供养国际学术研讨会论文集。

此书为寺院财富与世俗供养国际学术研讨会论文集。

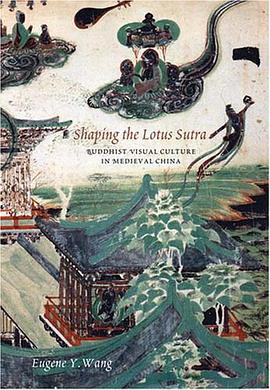

Shaping the Lotus Sutra 豆瓣

作者:

Eugene Y. Wang

University of Washington Press

2007

- 2

The Lotus Sutra has been the most widely read and most revered Buddhist scripture in East Asia since its translation in the third century. The miracles and parables in the "king of sutras" inspired a variety of images in China, in particular the sweeping compositions known as transformation tableaux that developed between the seventh and ninth centuries. Surviving examples in murals painted on cave walls or carved in relief on Buddhist monuments depict celestial journeys, bodily metamorphoses, cycles of rebirth, and the achievement of nirvana. Yet the cosmos revealed in these tableaux is strikingly different from that found in the text of the sutra. Shaping the Lotus Sutra explores this visual world.

Challenging long-held assumptions about Buddhist art, Eugene Wang treats it as a window to an animated and spirited world. Rather than focus on individual murals as isolated compositions, Wang views the entire body of pictures adorning a cave shrine or a pagoda as a visual mapping of an imaginary topography that encompasses different temporal and spatial domains. He demonstrates that the text of the Lotus Sutra does not fully explain the pictures and that a picture, or a series of them, constitutes its own "text." In exploring how religious pictures sublimate cultural aspirations, he shows that they can serve both political and religious agendas and that different social forces can co-exist within the same visual program. These pictures inspired meditative journeys through sophisticated formal devices such as mirroring, mapping, and spatial programming - analytical categories newly identified by Wang.

The book examines murals in cave shrines at Binglingsi and Dunhuang in northwestern China and relief sculptures in the grottoes of Yungang in Shanxi, on stelae from Sichuan, and on the Dragon-and-Tiger pagoda in Shandong, among other sites. By tracing formal impulses in medieval Chinese picture-making, such as topographic mapping and pictorial illusionism, the author pieces together a wide range of visual evidence and textual sources to reconstruct the medieval Chinese cognitive style and mental world. The book is ultimately a history of the Chinese imagination.

Challenging long-held assumptions about Buddhist art, Eugene Wang treats it as a window to an animated and spirited world. Rather than focus on individual murals as isolated compositions, Wang views the entire body of pictures adorning a cave shrine or a pagoda as a visual mapping of an imaginary topography that encompasses different temporal and spatial domains. He demonstrates that the text of the Lotus Sutra does not fully explain the pictures and that a picture, or a series of them, constitutes its own "text." In exploring how religious pictures sublimate cultural aspirations, he shows that they can serve both political and religious agendas and that different social forces can co-exist within the same visual program. These pictures inspired meditative journeys through sophisticated formal devices such as mirroring, mapping, and spatial programming - analytical categories newly identified by Wang.

The book examines murals in cave shrines at Binglingsi and Dunhuang in northwestern China and relief sculptures in the grottoes of Yungang in Shanxi, on stelae from Sichuan, and on the Dragon-and-Tiger pagoda in Shandong, among other sites. By tracing formal impulses in medieval Chinese picture-making, such as topographic mapping and pictorial illusionism, the author pieces together a wide range of visual evidence and textual sources to reconstruct the medieval Chinese cognitive style and mental world. The book is ultimately a history of the Chinese imagination.

敦煌艺术宗教与礼乐文明 豆瓣

作者:

姜伯勤

1996

- 11

本书在继承传统人文科学方法进行专题研究的同时,竭力关注当代学术界所思考的问题:从心史方法到图像学方法,从“文本”的解读到“意义”的解释;从道释相激中,探讨中国超载智慧的追寻;从“变文”“令舞”“傩礼”的新解中,探讨雅俗文化的互动。正是通过敦煌这个人类历史中少见的没有中断的文明的窗口,提示盛唐前后中国民族在一个强盛时期的博大情怀、青春心态和超载智慧。

修仙 豆瓣

Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China

7.4 (7 个评分)

作者:

康儒博

译者:

顾漩

江苏人民出版社

2019

- 3

求神问仙是中国中古时期宗教表达的重要形式,也为道教的产生奠定了基础。一直以来,中古时期的仙和修仙者都被描绘成一群神秘、隐匿的人。而康儒博在这项开创性研究中的看法则大异其趣。康氏认为,仙并未脱离社会,仙仅仅是诸多社会角色中的一个宗教角色,且在这种映照之下得以成立。修仙者不是绝世的,他们要在社会环境中寻求治病救人、预测未来、述异志怪的能力。该书融合了多元的理论方法和坚实的中国古代文献,在此基础上细致入微地分析了修仙者的社会角色和社会互动。它对修仙作为一种社会氛围的描摹非常新颖,它所提出的研究范式对理解其他社会中的圣人角色也具有创造性。该书先后获得美国宗教学会2010年度宗教研究杰出著作奖和美国亚洲学会2011年度列文森奖。

烧钱 豆瓣

Burning Money:The Material Spirit of the Chinese Lifeworld

7.8 (10 个评分)

作者:

[美]柏桦

译者:

袁剑

/

刘玺鸿

江苏人民出版社

2019

- 3

千百年来,中国人一直以化烧纸扎——特别是纸钱——的方式来祭奠已故亲人、祖先以及神灵。尽管常被指为浪费、淫邪,且曾被官方禁止,但这一民间传统依然长盛不衰。

《烧钱》一书从当代生活世界入手检视了这一惯俗,探究了它在传说和历史中的起源、它在古今社会形态中的角色、它的文化逻辑、它与中国乃至世界上其他惯俗的关系,并提出了有关其价值本质的宏大的人类学问题。作者柏桦运用了田野民族志、历史文献、民间故事等多种材料,结合了西方马克思主义、符号学、结构主义、现象学等理论,对“烧钱”传统做出了不同于以往的、细致入微的分析。不管是从实践经验还是从理论框架上说,《烧钱》一书都为我们研究中国民间信仰问题提供了重要参考。

《烧钱》一书从当代生活世界入手检视了这一惯俗,探究了它在传说和历史中的起源、它在古今社会形态中的角色、它的文化逻辑、它与中国乃至世界上其他惯俗的关系,并提出了有关其价值本质的宏大的人类学问题。作者柏桦运用了田野民族志、历史文献、民间故事等多种材料,结合了西方马克思主义、符号学、结构主义、现象学等理论,对“烧钱”传统做出了不同于以往的、细致入微的分析。不管是从实践经验还是从理论框架上说,《烧钱》一书都为我们研究中国民间信仰问题提供了重要参考。

佛教与中国文学论稿 豆瓣

作者:

陈允吉

上海古籍出版社

2010

- 2

陈允吉教授长期从事佛教与中国文学关系的研究,成果卓然。本书是作者近三十年来相关成果的最新结集,收录论文33篇,骈文序7篇,附访谈录一种。关于此课题,一些现代学者如梁启超、郑振铎、钱鍾书、季羡林、向达、饶宗颐等已做了筚路蓝缕的工作,作者在前辈的基础上,着力于在魏晋南北朝与唐代两个时期选择专题作深入研究。其论文涉及佛学对中国文学影响的诸多方面,如佛经的行文结构与文学体制的影响、佛经故事和佛经寓言的影响、佛传文学和佛教叙事诗的影响、佛教人物和古印度神话人物的影响、佛教文化和美学思想的影响、佛经翻译文字的语言风格产生的影响等。其论王维、韩愈、李贺三家诗与佛教的内部关系,尤为学界所瞩目。在治学方法上,作者能兼取传统方法和新方法两者之长,在扩大思维空间的同时又重视实证。其论说精辟深细、行文胜义迭出。通过这些饶有理致的文章,能使读者重新发现古代文学研究中一个异常丰富的世界。

安德烈·卢布廖夫 (1966) 豆瓣 Eggplant.place TMDB

Андрей Рублёв

9.1 (184 个评分)

导演:

安德烈·塔可夫斯基

演员:

安纳托利·索洛尼岑

/

伊万·拉皮科夫

…

其它标题:

Андрей Рублёв

/

安德鲁卢布列夫(台)

…

15世纪初,俄罗斯动荡时期。著名圣像画家安德烈·卢布廖夫(安纳托里·索洛尼岑 Anatoli Solonitsyn饰)在大公的邀请下前往莫斯科为教堂作画,受到了贵族式的服务与对待。然而,卢布廖夫却身处在一个饱受鞑靼人铁蹄践踏和充满灾难残杀的悲惨时代。目睹了黎民百姓在大公暴政下的水深火热,卢布廖夫毅然离开教堂返回修道院。不久,卢布廖夫被迫再度回到莫斯科进行圣像创作。然而面对居民被无辜的残杀,教堂在战火中被无情的摧毁,卢布廖夫再次陷入艺术与现实巨大反差的质疑之中,拒绝继续作画。1423年,鞑靼人的军队终于被赶出俄罗斯的大地。在经历了炮火、鲜血的锤炼洗礼后的卢布廖夫,终于完成了传世名作《三位一体》的创作。

由苏联电影大师安德烈·塔科夫斯基执导的旷世史诗巨作《安德烈·卢布廖夫》,用塔式特有的诗化电影语言和如历史壁画一般的浓重画笔,呈现了15世纪俄罗斯著名圣像画家安德烈·卢布廖夫漂泊与抉择的一生。本片荣获1969年第22届戛纳电影节费比西奖。

由苏联电影大师安德烈·塔科夫斯基执导的旷世史诗巨作《安德烈·卢布廖夫》,用塔式特有的诗化电影语言和如历史壁画一般的浓重画笔,呈现了15世纪俄罗斯著名圣像画家安德烈·卢布廖夫漂泊与抉择的一生。本片荣获1969年第22届戛纳电影节费比西奖。

禅宗思想的形成与发展 豆瓣

作者:

洪修平

2011

- 3

《禅宗思想的形成与发展》为南京大学哲学系洪修平教授的代表作,《禅宗思想的形成与发展》是改革开放以后国内学者撰写的第一部禅宗思想研究的学术专著,在学术界有较大的影响。全书充分参考近代以来新发现的敦煌文献等禅宗史料,从佛教中国化的角度,对中国禅宗思想之源、东土五祖禅法之展开、禅宗的创立与南北禅宗之分化、六祖惠能的禅学思想特色、五家七宗之禅,以及禅宗与中国哲学的关系等,都做了深入细致的辨析与探讨,特别是对惠能禅宗以空融有、空有相摄的禅学心论以及在佛教基点上的三教合一,提出了独特的见解。是研究中国禅宗和禅学思想史的重要参考书。《禅宗思想的形成与发展》出版以来,受到读者的热烈欢迎,曾获得首届“汤用彤学术奖”、江苏省第四届社会科学优秀成果奖三等奖、国家教委1978~1994人文社会科学研究优秀成果二等奖等奖项。

左道 豆瓣

The Sinister Way:The Divine and the Demonic in Chinese Religious Culture

7.6 (8 个评分)

作者:

[美]万志英(Richard von Glahn)

译者:

廖涵缤

社会科学文献出版社

2018

- 8

※财神信仰在中国通俗宗教大框架下的起源与演变

※第一本深入研究中国宗教文化中左道之地位的著作

【内容简介】

对当代中国人而言,财神一直是家庭祭仪和新年礼俗中的标志性神祇,对财神的崇拜是日常生活不可分割的一部分。然而,尽管供桌上的财神神像十分常见,但绝大多数人都不知道财神信仰根源为何。

美国加州大学洛杉矶分校历史学教授、著名汉学家万志英以大众或通俗宗教为大框架,审视了五通(财神)信仰的缘起和漫长演变。这份时间跨度长达三千年的研究,充分展现了中国宗教文化中神灵的邪恶面,及其在道德上的暧昧与矛盾,使我们得以窥视不同时代背景对普通人生活和思想的影响。

万志英认为,中国宗教信仰和实践的历史过程呈现两种基本倾向,一方面是佞神和驱邪,另一方面是相信宇宙中道德平衡的作用,这两种基本倾向总是处于紧张状态之中,并且两者都受到邪魔力量,即具有邪恶本性的神祇和精灵的侵扰。这两种根本倾向对中国宗教文化产生了持久影响。

【媒体获誉】

一个关于五通神信仰的起源、发展,以及中国宗教中的邪魔外道的精彩故事。万志英从商朝讲到了帝制晚期,向我们展现了引人入胜的丰富知识和此前从未公布的数据。

——柏夷(Stephen Bokenkamp)

印第安纳大学,著有《早期道教经文》

没有其他作者可以像万志英这样对旁门左道在中国宗教中的地位进行如此深入细致的探索。这份言辞优雅的优秀研究著作涉及从宋朝到明朝的重要主题。

——伊沛霞(Patricia Ebrey)

著有《内闱:宋代的婚姻和妇女生活》

※第一本深入研究中国宗教文化中左道之地位的著作

【内容简介】

对当代中国人而言,财神一直是家庭祭仪和新年礼俗中的标志性神祇,对财神的崇拜是日常生活不可分割的一部分。然而,尽管供桌上的财神神像十分常见,但绝大多数人都不知道财神信仰根源为何。

美国加州大学洛杉矶分校历史学教授、著名汉学家万志英以大众或通俗宗教为大框架,审视了五通(财神)信仰的缘起和漫长演变。这份时间跨度长达三千年的研究,充分展现了中国宗教文化中神灵的邪恶面,及其在道德上的暧昧与矛盾,使我们得以窥视不同时代背景对普通人生活和思想的影响。

万志英认为,中国宗教信仰和实践的历史过程呈现两种基本倾向,一方面是佞神和驱邪,另一方面是相信宇宙中道德平衡的作用,这两种基本倾向总是处于紧张状态之中,并且两者都受到邪魔力量,即具有邪恶本性的神祇和精灵的侵扰。这两种根本倾向对中国宗教文化产生了持久影响。

【媒体获誉】

一个关于五通神信仰的起源、发展,以及中国宗教中的邪魔外道的精彩故事。万志英从商朝讲到了帝制晚期,向我们展现了引人入胜的丰富知识和此前从未公布的数据。

——柏夷(Stephen Bokenkamp)

印第安纳大学,著有《早期道教经文》

没有其他作者可以像万志英这样对旁门左道在中国宗教中的地位进行如此深入细致的探索。这份言辞优雅的优秀研究著作涉及从宋朝到明朝的重要主题。

——伊沛霞(Patricia Ebrey)

著有《内闱:宋代的婚姻和妇女生活》

铃木大拙说禅 豆瓣

8.4 (5 个评分)

作者:

[日] 铃木大拙

译者:

张石

浙江大学出版社

2013

- 4

铃木大拙是日本禅学大师与思想家,是当今最伟大的佛教哲学权威与禅学权威。本书是铃木大拙在西方引起广泛回响的主要著作。

世界级的禅学权威“铃木大拙”以其对东西方哲学的修养为背景,将禅学融合于西方哲学领域,他从禅的内部来解说禅,避免了生硬搬用西方哲学观点对禅进行臆测,但又超越了旧禅师所运用的打破语言概念的个体直觉方式,吸收了现代的思想方法,使禅的思想性可以在比较广泛的基础上得到交流。由于他对禅学的宣扬,使得西方世界开始对日本佛教产生兴趣,也刺激了日本人对佛教的再度关注。

本书可以了解铃木大拙研究禅学的基本观点与大体面貌,内容集中在禅宗思想意义的阐发,少了一般宗教思想书籍冗长的历史资料与学术性的考验,本书也是铃木大拙研究最具时代特色的作品,深入浅出的笔触下,让本书成为禅学入门最普及的指引方针。

世界级的禅学权威“铃木大拙”以其对东西方哲学的修养为背景,将禅学融合于西方哲学领域,他从禅的内部来解说禅,避免了生硬搬用西方哲学观点对禅进行臆测,但又超越了旧禅师所运用的打破语言概念的个体直觉方式,吸收了现代的思想方法,使禅的思想性可以在比较广泛的基础上得到交流。由于他对禅学的宣扬,使得西方世界开始对日本佛教产生兴趣,也刺激了日本人对佛教的再度关注。

本书可以了解铃木大拙研究禅学的基本观点与大体面貌,内容集中在禅宗思想意义的阐发,少了一般宗教思想书籍冗长的历史资料与学术性的考验,本书也是铃木大拙研究最具时代特色的作品,深入浅出的笔触下,让本书成为禅学入门最普及的指引方针。

十诫 (1989) 豆瓣 TMDB

Dekalog Season 1 所属 : 十诫

9.4 (212 个评分)

导演:

克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

演员:

阿图尔·巴奇斯

/

昂里克·巴兰诺斯基

…

按照《圣经》“出埃及记”的记载,《十诫》是十条上帝对人类的戒律。而基氏所讲述的是十个现代版离经叛道的警世恒言。十段短片都是普通人在平凡生活中发生的故事,却向我们提出了有关道德人性、宗教伦理、科学理性等诸多人类精神世界的问题。第一诫中葬身湖底的小巴博,都是因为父亲一味迷信 电子技术的结果;第二戒里的女人在两难中做出选择;第三戒是有关婚姻的困境;第四戒讲述有关家庭伦理的问题……第十戒以两兄弟间的猜忌而告终。基式向我们赤裸裸的解剖着这古老的十诫,永恒的人性难题又一次遭受现代社会里种种有关精神戒律的挑战与质疑。

导演克日什托夫·基耶斯洛夫斯基荣1989年威尼斯电影节 Children and Cinema Award等诸多奖项。

导演克日什托夫·基耶斯洛夫斯基荣1989年威尼斯电影节 Children and Cinema Award等诸多奖项。

宗教美国,世俗欧洲? 豆瓣

Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations

作者:

[美]彼得·伯格(Peter Berger)

/

[英]格瑞斯·戴维(Grace Davie)

…

译者:

曹义昆

三辉图书/商务印书馆

2015

- 5

宗教在欧、美的处境为何如此殊异?

现代性是否必然携手世俗化?

宗教是问题,还是解决问题的资源?

齐名韦伯、涂尔干的宗教社会学巨擘彼得·伯格 领衔

三位顶尖学者提出对错综复杂的宗教/世俗欧洲之谜的全新解读

从“世俗化”到“去世俗化”——宗教社会学理论范式转型后的重要著作

对于20世纪末世界版图上宗教环境的剧变:与欧洲迥然不同的美国宗教生活、基督教在南半球的快速发展、伊斯兰教在全球事务中的作用凸显等,“世俗化”理论已不再具有解释力。宗教的话题经过长久的沉寂,重新回到公共讨论和社会科学研究中来。

本书引入与美国情境的详细对比视角,试图更好地理解和把握欧洲当代宗教生活的特殊本质,重新厘定宗教与现代性二者之间的关系。三位作者的观点并非完全一致,讨论通过历史、智识传统、制度、宗教组织与社会差异的多维角度展开,涉及政教关系,司法、教育和福利体系,多元主义,阶级、族群、性别与初生代,多样现代性等重要议题。

这一欧、美之间的宗教比较研究,对于更具建设性的跨大西洋对话、政府决策都将大有裨益。经济、政治和社会研究领域的工作者、读者也会从中受益。

这本有说服力的书令人耳目一新,它清楚地揭露了很多被深信的世俗化理论的错误。欧洲因现代性和启蒙运动而变得正常和世俗的这一假设不再可靠,因为美国(以及其他发达和发展中国家)的宗

教的活力显示了,欧洲的世俗化是可疑的,要求得到解释……一部丰富、发人深省的文章,描述了当代社会里为什么一洋之隔的两个大陆,在宗教层面的差别为何如此巨大。

——英国《教会时报》(Church Times)

一部介绍该领域的杰出著述。读者会发现充足的统计资料、轶闻及理论,它们挑战我们之前所怀有的甚至颇为流行的对世俗化理论的假设。本书不提供宏大的解释或宽泛的相反理论;它更倾向于

培养复杂的疑惑,而非将读者置于让人释然的答案中。它无疑将引发读者就当代社会中的宗教角色问题进行进一步的思考和阅读。

——《神学》(Theology)

此书虽小,但观点密集。论据架构得当,避免了直接滑入对复杂问题的简单结论……推荐!

——美国《选择》杂志(Choice)

一本有价值的书……让我们看见辩论的过程如何发生,历史发展如何遗留下一堆由来已久的智识上的、社会上的、政治上的沉积物,而这些沉积物圈定了一个社会里的宗教(公共的和私人的)位置。

——《教会历史和宗教文化》(Church History and Religious Culture)

本书丰富的跨学科经验数据再次证明宗教问题不能孤立研究,各国历史流变、宗教认同以及社会和政治趋势构成了政治家和公民对这一问题的观点。

——《现代信仰》(Modern Believing)

如果你曾经听过得克萨斯人谈论欧洲(特别是法国),或者德国人谈论美国(尤其是它的宗教),你就会知道存在着很大的问题。这本重要的著作,解释了“大问题”为何存在。

——大卫·马丁(David Martin),英国伦敦经济学院社会学教授

一旦全球化的视野表明欧洲的世俗化实属特例,从现代性的角度来解释欧洲的世俗性的旧理论就不成立了。本书将欧洲学者的“美国例外论”全盘推翻,认为特殊而需要解释的,并非美国蓬勃的宗教性,而是欧洲社会的极度世俗性。为何欧洲人相信成为现代的就必须是世俗的,以至于将原有的宗教都抛弃了?三位杰出的社会学家发声,为错综复杂的欧洲宗教/世俗之谜提供了一种全新的解读。

——何塞·卡萨诺瓦(José Casanova),美国乔治城大学社会学教授

现代性是否必然携手世俗化?

宗教是问题,还是解决问题的资源?

齐名韦伯、涂尔干的宗教社会学巨擘彼得·伯格 领衔

三位顶尖学者提出对错综复杂的宗教/世俗欧洲之谜的全新解读

从“世俗化”到“去世俗化”——宗教社会学理论范式转型后的重要著作

对于20世纪末世界版图上宗教环境的剧变:与欧洲迥然不同的美国宗教生活、基督教在南半球的快速发展、伊斯兰教在全球事务中的作用凸显等,“世俗化”理论已不再具有解释力。宗教的话题经过长久的沉寂,重新回到公共讨论和社会科学研究中来。

本书引入与美国情境的详细对比视角,试图更好地理解和把握欧洲当代宗教生活的特殊本质,重新厘定宗教与现代性二者之间的关系。三位作者的观点并非完全一致,讨论通过历史、智识传统、制度、宗教组织与社会差异的多维角度展开,涉及政教关系,司法、教育和福利体系,多元主义,阶级、族群、性别与初生代,多样现代性等重要议题。

这一欧、美之间的宗教比较研究,对于更具建设性的跨大西洋对话、政府决策都将大有裨益。经济、政治和社会研究领域的工作者、读者也会从中受益。

这本有说服力的书令人耳目一新,它清楚地揭露了很多被深信的世俗化理论的错误。欧洲因现代性和启蒙运动而变得正常和世俗的这一假设不再可靠,因为美国(以及其他发达和发展中国家)的宗

教的活力显示了,欧洲的世俗化是可疑的,要求得到解释……一部丰富、发人深省的文章,描述了当代社会里为什么一洋之隔的两个大陆,在宗教层面的差别为何如此巨大。

——英国《教会时报》(Church Times)

一部介绍该领域的杰出著述。读者会发现充足的统计资料、轶闻及理论,它们挑战我们之前所怀有的甚至颇为流行的对世俗化理论的假设。本书不提供宏大的解释或宽泛的相反理论;它更倾向于

培养复杂的疑惑,而非将读者置于让人释然的答案中。它无疑将引发读者就当代社会中的宗教角色问题进行进一步的思考和阅读。

——《神学》(Theology)

此书虽小,但观点密集。论据架构得当,避免了直接滑入对复杂问题的简单结论……推荐!

——美国《选择》杂志(Choice)

一本有价值的书……让我们看见辩论的过程如何发生,历史发展如何遗留下一堆由来已久的智识上的、社会上的、政治上的沉积物,而这些沉积物圈定了一个社会里的宗教(公共的和私人的)位置。

——《教会历史和宗教文化》(Church History and Religious Culture)

本书丰富的跨学科经验数据再次证明宗教问题不能孤立研究,各国历史流变、宗教认同以及社会和政治趋势构成了政治家和公民对这一问题的观点。

——《现代信仰》(Modern Believing)

如果你曾经听过得克萨斯人谈论欧洲(特别是法国),或者德国人谈论美国(尤其是它的宗教),你就会知道存在着很大的问题。这本重要的著作,解释了“大问题”为何存在。

——大卫·马丁(David Martin),英国伦敦经济学院社会学教授

一旦全球化的视野表明欧洲的世俗化实属特例,从现代性的角度来解释欧洲的世俗性的旧理论就不成立了。本书将欧洲学者的“美国例外论”全盘推翻,认为特殊而需要解释的,并非美国蓬勃的宗教性,而是欧洲社会的极度世俗性。为何欧洲人相信成为现代的就必须是世俗的,以至于将原有的宗教都抛弃了?三位杰出的社会学家发声,为错综复杂的欧洲宗教/世俗之谜提供了一种全新的解读。

——何塞·卡萨诺瓦(José Casanova),美国乔治城大学社会学教授