社会学

知觉的悬置 豆瓣

Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture

9.4 (7 个评分)

作者:

[美] 乔纳森·克拉里

译者:

沈语冰

/

贺玉高

江苏凤凰美术出版社

2017

- 9

《知觉的悬置》考察了现代注意力的悖论性质,一方面它是个人自由、创造力与经验的根本条件;另一方面,它又是经济及规训体制有效发挥效力的核心因素。克拉里论证了我们有意识地观看或聆听事务的方式,来自人类知觉性质的关键性演变,这一演变可以追溯到19世纪下半叶。那时绘画艺术的发展(特别以马奈、修拉和塞尚的作品为例)深深地卷进了欧洲视觉机制的这场深刻变革。

艺术社会史 豆瓣

The Social History of Art

作者:

[匈] 阿诺尔德·豪泽尔

译者:

黄燎宇

商务印书馆

2015

- 4

阿诺尔德•豪泽尔是匈牙利艺术史家,艺术社会学家的创始人之一,与卢卡奇、阿多诺并称为“20世纪最重要的文化社会学家”。《艺术社会史》在豪泽尔的著述中享有核心地位,它是豪泽尔的第一部著作,此后的四本著作都是对这部著作的补充、总结和提炼。1979年,该书被收录于《艺术社会学经典》中。社会学家克里斯蒂安•格诺伊斯(Christian Gneuss)把《艺术社会史》比作“启示录”,称赞该书促使人们再度关注“宏观历史问题”。

本书不仅对从石器时代到20世纪初的欧洲艺术发展史进行了笔酣墨饱的勾勒和阐释,讨论了包括造型艺术、文学、音乐、建筑、戏剧、电影、综艺演出在内的形形色色的艺术现象,更为重要的是,系统地将跨学科方法应用于艺术史研究,对各种艺术现象进行跨学科的考察和分析,在哲学、美学、宗教学、经济学、社会学、思想史、文化史、心理分析、电影理论等十来个领域纵横捭阖、来回穿梭,为艺术史研究开辟了前所未有的广阔视野。

本书不仅对从石器时代到20世纪初的欧洲艺术发展史进行了笔酣墨饱的勾勒和阐释,讨论了包括造型艺术、文学、音乐、建筑、戏剧、电影、综艺演出在内的形形色色的艺术现象,更为重要的是,系统地将跨学科方法应用于艺术史研究,对各种艺术现象进行跨学科的考察和分析,在哲学、美学、宗教学、经济学、社会学、思想史、文化史、心理分析、电影理论等十来个领域纵横捭阖、来回穿梭,为艺术史研究开辟了前所未有的广阔视野。

意义与无意义 豆瓣

8.7 (11 个评分)

作者:

梅洛-庞蒂

译者:

张颖

商务印书馆

2018

- 5

梅洛-庞蒂的《意义与无意义》收入梅洛-庞蒂于1945年到1947年之间发表的文章,共计十三篇,其中六篇来自梅洛-庞蒂和萨特联合编辑的言论阵地《现代》杂志。除序言外,全书共分三个部分:作品、观念、政治。“作品”部分有四篇文章,分别讨论塞尚绘画、波伏娃小说、萨特文学和电影艺术。“观念”部分有五篇文章,分别涉及黑格尔、马克思主义(计两篇)、形而上学、存在主义。“政治”部分有四篇文章,题目分别为《战争已经发生》、《为了真理》、《信仰与诚意》、《英雄,人》。本书之价值在于:首先,本书集中体现了梅洛-庞蒂早期思想的全貌,包括美学、文学、艺术、哲学、政治思想,也直接反映出当时法国哲学界的焦点所在。另外,近年来,侧面记录二战时期巴黎知识分子思想和活动状况的译著,在我国颇为流行;相比之下,像《意义与无意义》这样由当事人直接表达当下思想状况的书籍,应该是更具史料价值。

藝術的法則 豆瓣

10.0 (7 个评分)

作者:

皮耶.布赫迪厄(Pierre Bourdieu)

译者:

石武耕

/

李沅洳

…

典藏藝術家庭

2016

- 2

布赫迪厄討論文化生產最重要的作品,

為其藝術社會學理論集大成之作。

透過科學分析,對於作品的感性之愛,就能實現在某種對事物的理智之愛。——布赫迪厄

皮耶‧布赫迪厄(Pierre-Félix Bourdieu, 1930-2002)是法國當代重要的思想家,也是20世紀最具影響力的社會學家之一。

本書是布赫迪厄以19世紀下半葉的法國文學場域為起點,所展開的一場對於文學與藝術場域的深刻分析。書中,他企圖在場域系統中把社會結構與複雜的情感心理連結起來,並以福樓拜的《情感教育》作為一個寫實主義文本裡的社會生活寫照摹本,深入發揮他的場域理論。

全書共分為〈前言〉、〈序曲〉和三個部分。作者分別在〈前言〉指出當代學術研究問題所在,並提出解決之道;〈序曲〉主要針對《情感教育》的分析;〈第一部〉,以法國19世紀中葉以後的文學與藝術現象,討論了文化生產場域中的自主性問題;〈第二部〉,為藝術作品的系統科學分析設立了基本原理;〈第三部〉,則是對純美學的分析。

布赫迪厄首先提出一個對於文學與藝術作品的質疑,亦即「為什麼那麼多人宣稱藝術作品的體驗是不可言喻?為什麼人們會表現出抗拒文學與藝術作品的科學分析?」對此,他認為社會學家對於文學與藝術作品的科學分析,並不會破壞閱讀或觀賞文學與藝術時的愉悅感受;此種科學分析看似消解了創作者先驗的特殊性,但這全是因為要重建那個圍繞著作者、將作者「像個點一樣地包含進來」的社會權力場域空間,並且在重建工作的最後,再找回這份特殊性。

而福樓拜與其小說《情感教育》即是布赫迪厄實踐此種科學分析的楔子。透過對於《情感教育》當中各個角色的討論,布赫迪厄指出,小說此種文學類型——如同《情感教育》所顯示出的那樣——之所以如此迷人而深具魅力,就在於其呈現了一個「真相」,亦即作者在小說當中所架構出的某種社會世界結構,也即是某種權力場域,在其中,每個角色及其之間,都象徵了在場域當中受到秉性(disposition)與各種慣習(habitus)影響的各個位置(position)、及所佔位者之間的關係。布赫迪厄繼而論證了,無論文學或藝術,所有社會場域的運作,其根源皆是一種「幻象」、一種對於場域內「遊戲」的潛心投入,亦即一種集體生產與複製的集體信仰價值,藉此交織建構出社會世界的意義,同時,也是各個位置之間的認證權力的壟斷與鬥爭。

由此,我們才能夠真正理解在那些由文學作家所打造的幻覺形式(小說),又或者是藝術家所拋出的關於藝術作品的體驗當中,究竟是什麼樣特定的構成條件,使得這些作品得以成立,並受到讀者與觀眾的認可。

本書可謂讓藝術從純粹藝術、美學的探討角度,轉而去分析作家、作品、團體和社會場域之間的關係。

本書特色

1.百年來不可不讀的當代社會思潮經典。

2.布赫迪厄討論文化生產最重要的作品。

3.內容廣博精深,可說是布赫迪厄藝術社會學理論集大成之作。

名人推薦

淡江大學西班牙語文學系專任副教授 林盛彬

為其藝術社會學理論集大成之作。

透過科學分析,對於作品的感性之愛,就能實現在某種對事物的理智之愛。——布赫迪厄

皮耶‧布赫迪厄(Pierre-Félix Bourdieu, 1930-2002)是法國當代重要的思想家,也是20世紀最具影響力的社會學家之一。

本書是布赫迪厄以19世紀下半葉的法國文學場域為起點,所展開的一場對於文學與藝術場域的深刻分析。書中,他企圖在場域系統中把社會結構與複雜的情感心理連結起來,並以福樓拜的《情感教育》作為一個寫實主義文本裡的社會生活寫照摹本,深入發揮他的場域理論。

全書共分為〈前言〉、〈序曲〉和三個部分。作者分別在〈前言〉指出當代學術研究問題所在,並提出解決之道;〈序曲〉主要針對《情感教育》的分析;〈第一部〉,以法國19世紀中葉以後的文學與藝術現象,討論了文化生產場域中的自主性問題;〈第二部〉,為藝術作品的系統科學分析設立了基本原理;〈第三部〉,則是對純美學的分析。

布赫迪厄首先提出一個對於文學與藝術作品的質疑,亦即「為什麼那麼多人宣稱藝術作品的體驗是不可言喻?為什麼人們會表現出抗拒文學與藝術作品的科學分析?」對此,他認為社會學家對於文學與藝術作品的科學分析,並不會破壞閱讀或觀賞文學與藝術時的愉悅感受;此種科學分析看似消解了創作者先驗的特殊性,但這全是因為要重建那個圍繞著作者、將作者「像個點一樣地包含進來」的社會權力場域空間,並且在重建工作的最後,再找回這份特殊性。

而福樓拜與其小說《情感教育》即是布赫迪厄實踐此種科學分析的楔子。透過對於《情感教育》當中各個角色的討論,布赫迪厄指出,小說此種文學類型——如同《情感教育》所顯示出的那樣——之所以如此迷人而深具魅力,就在於其呈現了一個「真相」,亦即作者在小說當中所架構出的某種社會世界結構,也即是某種權力場域,在其中,每個角色及其之間,都象徵了在場域當中受到秉性(disposition)與各種慣習(habitus)影響的各個位置(position)、及所佔位者之間的關係。布赫迪厄繼而論證了,無論文學或藝術,所有社會場域的運作,其根源皆是一種「幻象」、一種對於場域內「遊戲」的潛心投入,亦即一種集體生產與複製的集體信仰價值,藉此交織建構出社會世界的意義,同時,也是各個位置之間的認證權力的壟斷與鬥爭。

由此,我們才能夠真正理解在那些由文學作家所打造的幻覺形式(小說),又或者是藝術家所拋出的關於藝術作品的體驗當中,究竟是什麼樣特定的構成條件,使得這些作品得以成立,並受到讀者與觀眾的認可。

本書可謂讓藝術從純粹藝術、美學的探討角度,轉而去分析作家、作品、團體和社會場域之間的關係。

本書特色

1.百年來不可不讀的當代社會思潮經典。

2.布赫迪厄討論文化生產最重要的作品。

3.內容廣博精深,可說是布赫迪厄藝術社會學理論集大成之作。

名人推薦

淡江大學西班牙語文學系專任副教授 林盛彬

艺术的法则 豆瓣

5.8 (9 个评分)

作者:

[法国] 皮埃尔·布迪厄

译者:

刘晖

中央编译出版社

2011

《后现代书系•艺术的法则:文学场的生成与结构(新修订本)》这部作品清晰的显示了布尔迪厄立足于文学艺术领域对整个社会结构与认识结构的深刻分析,以及他将社会理论与经验研究相结合的原则。我们可以看到,他在理论的抽象性与经验的具体性之间游刃有余,把表面上关联不大的想象领域和分析焦点有机结合。虽然他有很深的学院素养,但他提倡实践的方法,这一点尤其体现在他所主张的知识分子的自由政治上。无疑,这在当今世界具有重大意义。他认为,无论什么领域,都受到政治领域和社会领域的控制和影响。在世界政治格局日趋复杂化的今天,各个领域,尤其是文学艺术领域将如何发展,是值得我们每个领域的人深思的问题。

共产党宣言 豆瓣

9.5 (17 个评分)

作者:

[德] 卡尔·马克思

/

[德] 弗里德里希·恩格斯

译者:

陈望道

湖南人民出版社

2021

- 7

《共产党宣言》是科学社会主义的第一个纲领性文献,其发表标志着马克思主义的诞生。1920年陈望道完成《宣言》首个中文全译本的翻译,对中国共产党的成立和马克思主义的广泛传播产生了积极深刻的影响。本书以陈望道译本为底本,精心编校,对部分字句进行了简要注释,校正了个别文字讹误,标注了与现行译法差别较大的字词,有助于加深读者对原著的理解。同时,书中依据1920年8月初版本进行高清影印,呈现经典“原貌”,增添了本书的珍藏属性,是一册小巧精美的经典作品。

一切坚固的东西都烟消云散了 豆瓣

All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity

9.0 (27 个评分)

作者:

[美] 马歇尔·伯曼

译者:

徐大健

/

张辑

商务印书馆

2013

- 9

本书用迷人的笔触,以十九世纪的政治和社会革命为背景,透过哥德、马克思、陀思妥耶夫斯基等人的主要作品,向我们展示了一幅充满矛盾和暧昧不明的现代世界画面。通过重新阐释马克思和深入思考罗伯特·摩西对现代城市生活的影响,作者标示出了二十世纪及其以后的发展轨迹。他得出的结论是,适应不断的变化是可能的,建设真正现代社会的希望也正是在这里。

身体、空间与后现代性 Eggplant.place 豆瓣 谷歌图书

7.4 (13 个评分)

作者:

汪民安

南京大学出版社·守望者

2021

- 1

其它标题:

身体, 空间与后现代性

★ 知名学者、清华大学教授汪民安,广受读者喜爱的经典作品。

★ 和《现代性》一样优美、晓畅,让人如痴如醉的学术著作。

汪民安教授对于理论的阐述深入浅出,阅读体验极佳,他具备一种国内罕见的本雅明气质,学术随笔流畅易读,酣畅漓淋,魅力十足。

★ 身体,是个人最后一份私有财产,它与欲望、社会、权力有着怎样的纠葛?它该如何突破重重遮蔽,发出自己的声音?

★ 疫情危机下的封锁、都市中家园概念的缺失、对居住空间的激烈争夺、大型商场中物的牢笼……种种空间问题的本质是什么?又如何困扰着我们每个人?

=======================

【内容简介】

本书是知名学者、清华大学教授汪民安对身体、空间等论题所做研究的成果结集,分为“身体的技术”“空间的政治”“后现代性的谱系”三个部分,共十九篇文章。第一部分的六篇文章论述“身体”在西方学术史中的地位和在现实政治生活中的作用,第二部分的六篇文章是作者对“空间”问题的研究成果,集中讨论了身体的社会学,以及权力如何把个人的身体局限在空间之中,第三部分收录的七篇文章是对后现代理论的各位大理论家德里达、罗兰•巴特、乔治•巴塔耶、福柯等的精彩评论,以及对后现代性理论的发展线索的整理回顾。

汪民安教授以后现代哲学的理论视角,考察个人身体、社会生活和现代政治的关联性,洞察细微,挖掘深入,表达精辟,会让读者对身体、对各类空间、对后现代哲学及其研究方法有更多的理解与启发。

=======================

汪民安老师关于身体、空间和后现代性这三个当代哲学理论中的核心概念的论文集,既有深入丰富的学理性,又贯穿着生动有趣的日常生活经验,无论是文笔还是分析能力都让人赞叹。个人认为,国内学者当中,汪老师是最具备本雅明般气质与作品风格的人。

—— 江海一蓑翁(豆瓣网友)

虽然我也认同学术写作不需要文笔这回事,但真的存在这种学者能把复杂的理论渗透在遣词造句的刻意制造中,比如汪老师。头发和家乐福的写作是完全的巴特式的效仿,汪老师对尼采和巴特两种断片式的、警句式的写作做了精准的譬喻,从此来看汪老师或许也是他所描述的那种巴特式学者:用一种闲情逸致征服对象(理论)。

—— 二级发呆员(豆瓣网友)

★ 和《现代性》一样优美、晓畅,让人如痴如醉的学术著作。

汪民安教授对于理论的阐述深入浅出,阅读体验极佳,他具备一种国内罕见的本雅明气质,学术随笔流畅易读,酣畅漓淋,魅力十足。

★ 身体,是个人最后一份私有财产,它与欲望、社会、权力有着怎样的纠葛?它该如何突破重重遮蔽,发出自己的声音?

★ 疫情危机下的封锁、都市中家园概念的缺失、对居住空间的激烈争夺、大型商场中物的牢笼……种种空间问题的本质是什么?又如何困扰着我们每个人?

=======================

【内容简介】

本书是知名学者、清华大学教授汪民安对身体、空间等论题所做研究的成果结集,分为“身体的技术”“空间的政治”“后现代性的谱系”三个部分,共十九篇文章。第一部分的六篇文章论述“身体”在西方学术史中的地位和在现实政治生活中的作用,第二部分的六篇文章是作者对“空间”问题的研究成果,集中讨论了身体的社会学,以及权力如何把个人的身体局限在空间之中,第三部分收录的七篇文章是对后现代理论的各位大理论家德里达、罗兰•巴特、乔治•巴塔耶、福柯等的精彩评论,以及对后现代性理论的发展线索的整理回顾。

汪民安教授以后现代哲学的理论视角,考察个人身体、社会生活和现代政治的关联性,洞察细微,挖掘深入,表达精辟,会让读者对身体、对各类空间、对后现代哲学及其研究方法有更多的理解与启发。

=======================

汪民安老师关于身体、空间和后现代性这三个当代哲学理论中的核心概念的论文集,既有深入丰富的学理性,又贯穿着生动有趣的日常生活经验,无论是文笔还是分析能力都让人赞叹。个人认为,国内学者当中,汪老师是最具备本雅明般气质与作品风格的人。

—— 江海一蓑翁(豆瓣网友)

虽然我也认同学术写作不需要文笔这回事,但真的存在这种学者能把复杂的理论渗透在遣词造句的刻意制造中,比如汪老师。头发和家乐福的写作是完全的巴特式的效仿,汪老师对尼采和巴特两种断片式的、警句式的写作做了精准的譬喻,从此来看汪老师或许也是他所描述的那种巴特式学者:用一种闲情逸致征服对象(理论)。

—— 二级发呆员(豆瓣网友)

现代性及其不满 豆瓣 Goodreads

Modernity and its Discontents: Making and Unmaking the Bourgeois from Machiavelli to Bellow

9.7 (6 个评分)

作者:

[美]史蒂文·史密斯

译者:

朱陈拓

后浪丨九州出版社

2021

- 11

耶鲁大学政治哲学公开课姊妹篇,施特劳斯派经典之作

一本书囊括现代哲学大师名著

从文艺复兴的马基雅维利到20世纪诺贝尔文学奖作家索尔•贝娄,

从小说与人生故事中,获取政治智慧,体验哲思愉悦。

现代人有什么特殊?古代与现代有什么不同?

现代人真的比古代人更幸福吗?

——理解现代心灵,应对孤独虚无,走出现代性困境

编辑推荐

◎作者史密斯为耶鲁大学政治哲学名家,极受国内外读者欢迎;

◎社科畅销书《耶鲁大学公开课:政治哲学》姊妹篇;施特劳斯派政治哲学经典之作;

荣获包括爱默生奖在内的多项学术奖项,2009年荣获莱克斯•希克森社会科学领域杰出教师奖;

◎讨论备受关注的古今之争和现代性危 机,思想文化领域的热门话题;

内容简介

本书围绕着“何为现代性”和“我们的不满”两个主题展开论述。

在前一部分中,作者追溯了“现代性”概念在哲学中的历史,从“第一个现代政治科学家”马基雅维利,到将人类认知的核心定位到自己主观意识的笛卡尔,再到资产阶级市民社会的颂扬者黑格尔;

而在后一部分中,作者则梳理了从卢梭到施特劳斯,再到索尔•贝娄等一系列“反启蒙”思想家或曰现代性批判者的理路。

在全书的最后,他把选择建立或赞同何种意义上的现代性这个问题留给“现代人”自己去回答——我们无法避免成为现代人,但并不需要全盘接受现代性所包含的一切,也并不需要全盘否定之。

媒体推荐

★这本书是思想史的典范之作——丰富、有穿透力、富有意义。史蒂文•史密斯完全把握住了关于现代性的智识传统,另外他还有一种行文清晰却不因此牺牲论题复杂性的天分。他让我们以新鲜的目光去看待许多有价值的事物。当他的学生一定很快乐。

——莱昂•威瑟迪尔,《新共和》知名编辑

★无论你是拥护现代性,还是从前现代或后现代角度对现代性提出批判,这都是一本会让你着迷、启迪你、激发你思考的书。其中的每一章都可以作为独立的论述文章成篇,而它们加在一起,就构成了一个重要的论证。与此同时,阅读它们还能带来最高级别的智性愉悦。

——迈克尔•沃尔泽,新泽西普林斯顿高等研究院院士

★史蒂文•史密斯有力而简明清晰的思想史论著为我们关于“古今之争”的研究提供了新的见解。他向我们展示了一群貌似各不相关的现代思想家和作家是如何通过探讨永恒的问题,越来越清晰地意识到自己的身份和观念的。作为一部关于“我们西方人如何来到今天”的著作,《现代性及其不满》会对我们关于自身未来的讨论大有裨益。

——迈克尔•罗斯,卫斯理安大学校长

★史蒂文•史密斯及时而有见解的新著,提出了许多深具洞见且范围广阔的对现代性及其内在冲突的讨论。未来的许多年里一直会有人阅读它。

——查尔斯•格里斯沃德,波士顿大学布恩哲学讲席教授

一本书囊括现代哲学大师名著

从文艺复兴的马基雅维利到20世纪诺贝尔文学奖作家索尔•贝娄,

从小说与人生故事中,获取政治智慧,体验哲思愉悦。

现代人有什么特殊?古代与现代有什么不同?

现代人真的比古代人更幸福吗?

——理解现代心灵,应对孤独虚无,走出现代性困境

编辑推荐

◎作者史密斯为耶鲁大学政治哲学名家,极受国内外读者欢迎;

◎社科畅销书《耶鲁大学公开课:政治哲学》姊妹篇;施特劳斯派政治哲学经典之作;

荣获包括爱默生奖在内的多项学术奖项,2009年荣获莱克斯•希克森社会科学领域杰出教师奖;

◎讨论备受关注的古今之争和现代性危 机,思想文化领域的热门话题;

内容简介

本书围绕着“何为现代性”和“我们的不满”两个主题展开论述。

在前一部分中,作者追溯了“现代性”概念在哲学中的历史,从“第一个现代政治科学家”马基雅维利,到将人类认知的核心定位到自己主观意识的笛卡尔,再到资产阶级市民社会的颂扬者黑格尔;

而在后一部分中,作者则梳理了从卢梭到施特劳斯,再到索尔•贝娄等一系列“反启蒙”思想家或曰现代性批判者的理路。

在全书的最后,他把选择建立或赞同何种意义上的现代性这个问题留给“现代人”自己去回答——我们无法避免成为现代人,但并不需要全盘接受现代性所包含的一切,也并不需要全盘否定之。

媒体推荐

★这本书是思想史的典范之作——丰富、有穿透力、富有意义。史蒂文•史密斯完全把握住了关于现代性的智识传统,另外他还有一种行文清晰却不因此牺牲论题复杂性的天分。他让我们以新鲜的目光去看待许多有价值的事物。当他的学生一定很快乐。

——莱昂•威瑟迪尔,《新共和》知名编辑

★无论你是拥护现代性,还是从前现代或后现代角度对现代性提出批判,这都是一本会让你着迷、启迪你、激发你思考的书。其中的每一章都可以作为独立的论述文章成篇,而它们加在一起,就构成了一个重要的论证。与此同时,阅读它们还能带来最高级别的智性愉悦。

——迈克尔•沃尔泽,新泽西普林斯顿高等研究院院士

★史蒂文•史密斯有力而简明清晰的思想史论著为我们关于“古今之争”的研究提供了新的见解。他向我们展示了一群貌似各不相关的现代思想家和作家是如何通过探讨永恒的问题,越来越清晰地意识到自己的身份和观念的。作为一部关于“我们西方人如何来到今天”的著作,《现代性及其不满》会对我们关于自身未来的讨论大有裨益。

——迈克尔•罗斯,卫斯理安大学校长

★史蒂文•史密斯及时而有见解的新著,提出了许多深具洞见且范围广阔的对现代性及其内在冲突的讨论。未来的许多年里一直会有人阅读它。

——查尔斯•格里斯沃德,波士顿大学布恩哲学讲席教授

文体问题 豆瓣

Questions of Style : Literary Societies and Literary Journals in Modern China, 1911-1937

作者:

[英] 贺麦晓(Michel Hockx)

译者:

陈太胜

北京大学出版社

2016

- 11

本书是作者在大量查阅原始期刊资料的基础上写成。长期以来,“五四”和“现代性”是民国文学研究的重要关键词,本书中,作者没有将“五四”放在论述的中心,也没有探查“替代性的”或“被压抑的”现代性,而是指出,应该对这一研究对象持有更广阔的立场才好。作者将民国时期的文学生产、传播、内部文本和外部环境作为一个整体来研究,其结论是,在这一时期,没有一种文类或写作类型接近于成为“主流”的地位,任何想为这一时期的文学制造“主流”的做法,都可能不是以事实为基础的。

理念人 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

Men of Ideas

作者:

[美] 刘易斯·科塞

译者:

郭方 等

中央编译出版社

2004

- 1

知识分子是理念的守门人,也是意识形态的启蒙者。理念的人虽然屡遭拒绝和歧视,却依然在很多世纪中成为西方思想史上的开路先锋。

《理念人:一项社会学的考察》这部专著致力于追溯西方知识分子的社会背景;努力揭示社会与政治的状况如何支持或阻碍着这些人的理念,而他们又是如何在巨大的困难中影响和铸造着西方的理念世界。社会场所和社会背景对知识分子发展的影响,知识分子与权力机构的关系。当代知识分子的类型、生存状况以及未来前景一诸多引人关注的重大问题在书中都有精辟独到且令人信服的论析。

《理念人:一项社会学的考察》这部专著致力于追溯西方知识分子的社会背景;努力揭示社会与政治的状况如何支持或阻碍着这些人的理念,而他们又是如何在巨大的困难中影响和铸造着西方的理念世界。社会场所和社会背景对知识分子发展的影响,知识分子与权力机构的关系。当代知识分子的类型、生存状况以及未来前景一诸多引人关注的重大问题在书中都有精辟独到且令人信服的论析。

“新启蒙”知识档案:80年代中国文化研究(第2版) 豆瓣

作者:

贺桂梅

北京大学出版社

2021

- 3

20世纪80年代被视为文化“新启蒙”的历史时期。这个时期形成的文学观念、知识体制与思维框架构成了近四十年来的新主流文化,也是人们理解当代中国乃至整个20世纪的基本认知装置。本书希望在批判性地反思历史的基础上,重新描画80年代文化地图,以作为推进现实思考的参照。全书探讨六个重要思潮,包括人道主义思潮、现代主义文学思潮、寻根思潮、文化热、纯文学实践、“重写文学史”思潮。这种考察采取了知识社会学的研究方法,融入跨学科视野,以文学文本为主,扩大到美学、哲学、理论、历史研究等领域,力图把80年代思潮作为具有“共振性”的文化场域来加以把握;也努力把中国问题放在全球视野中展开讨论,从一种更具想象力的整体性历史视野中揭示出80年代中国文化实践的不同面向,及其与中国当下文化现实之间的关联。

空间的生产 豆瓣

作者:

[法]亨利·列斐伏尔

译者:

刘怀玉等

商务印书馆

2021

- 10

《空间的生产》是亨利﹒列斐伏尔具影响的代表作,也是城市研究领域引用率高的著作之一。本书同时是20世纪后半期开始的“空间转向”的理论基础和奠基性文献。

《空间的生产》首发于1974年,集中了列菲伏尔城市理论的核心内容。根据列菲伏尔的逻辑,空间是社会的产物。空间的生产包容一切的世界观和实践活动,其产物不同于自然空间与实际空间,而是包含三层含义:(1)空间包含了多重关系,任何一个社会从而任何一种生产方式,都会生产出它自身的空间。(2)空间是一个表征性空间,透过意象与象征而被生产出来。(3)空间通过知识与理论的诠释而被建构出来。在这部开创性的著作中,列菲伏尔尝试重建关于空间的元理论;同时又从空间实践的层面提出:空间不是既定的,而是具有建构性的力量,是生成的,具有实践的反思性。本书主体分为七章:一、当前工作的计划; 二、社会空间;三、空间的构型; 四、从绝对空间到抽象空间;五、矛盾的空间;六、空间:从矛盾到异化;七、开放性与结论。

《空间的生产》首发于1974年,集中了列菲伏尔城市理论的核心内容。根据列菲伏尔的逻辑,空间是社会的产物。空间的生产包容一切的世界观和实践活动,其产物不同于自然空间与实际空间,而是包含三层含义:(1)空间包含了多重关系,任何一个社会从而任何一种生产方式,都会生产出它自身的空间。(2)空间是一个表征性空间,透过意象与象征而被生产出来。(3)空间通过知识与理论的诠释而被建构出来。在这部开创性的著作中,列菲伏尔尝试重建关于空间的元理论;同时又从空间实践的层面提出:空间不是既定的,而是具有建构性的力量,是生成的,具有实践的反思性。本书主体分为七章:一、当前工作的计划; 二、社会空间;三、空间的构型; 四、从绝对空间到抽象空间;五、矛盾的空间;六、空间:从矛盾到异化;七、开放性与结论。

利马之梦 豆瓣

7.5 (22 个评分)

作者:

吕晓宇

上海文艺出版社

2021

- 8

一个身陷志业危机的政治学学子,面对学术和生活的困惑,偶然得到机会前往秘鲁,进入一支总统候选人的竞选团队,亲身地实践何为“做政治”。在这个过程中,秘鲁乃至拉美的历史碎片不断闪现,作者的文本知识与现实经验不断碰撞,由此,他重新思考有关政治实践、学术意义和真实生活的问题。这本 书不仅是作者个人的一段实践记录、旅行笔记,也是一个青年人对自身与世界、知识与行动的关系的真诚反思。在一场恍然的利马之梦里,潜藏着更多思考和行动的可能。

推荐语

亲身参与秘鲁政治的个人经历已足够炫目,不过这本书更动人的是作者对世界与自我、学术与人生之间紧张关系的持续发问,这些发问不仅会蕴结沉郁的忧伤,还能激发平静面对一切不确定的时代勇气。——历史学家、作家 罗新

《利马之梦》以一段极为特殊的观察性参与经历,精彩再现了2016年秘鲁总统选举背后鲜为人知的故事,为透析拉美政治的现实与超现实提供了一个独特视角。——法学博士、北京大学国际关系学院副教授 郭洁

晓宇是我心中理想的青年知识分子的模样,视野开阔、生机勃勃,随时准备卷起袖子,进行一场智识与经验的双重冒险。这本《利马之梦》正是明证。——作家 单向空间创始人 许知远

文本的世界越来越恢宏,却永远无法取代经验的世界。选择了以学术为志业的晓宇意识到理论与现实之间的巨大鸿沟,从英伦的象牙塔远赴南美的喧嚣街头,对秘鲁政治进行了一番沉浸式体验,体味到“进入现场”的伟大意义,无意中也重拾了中国士人“读万卷书,行万里路”的宝贵传统。——南京大学西班牙语系副教授、拉美文学研究者、译者 张伟劼

利马之名源自南美当地的克丘亚语,本意是“说话者”,而晓宇的《利马之梦》难得之处在于,其中展现的是当代青年学人将实践、阅读与思考紧密结合后的言说。全球化时代中国去往海外的参与者虽然日渐增多,却往往敏于行而讷于言,书斋中的研究者视野日渐广阔,但却难以落到实处。晓宇的经历也许很难复制,但国人需要这样一猛子扎进未知的勇气,也需要坚持思索的“知识分子的矫情”。——文学博士、译者 王渊

推荐语

亲身参与秘鲁政治的个人经历已足够炫目,不过这本书更动人的是作者对世界与自我、学术与人生之间紧张关系的持续发问,这些发问不仅会蕴结沉郁的忧伤,还能激发平静面对一切不确定的时代勇气。——历史学家、作家 罗新

《利马之梦》以一段极为特殊的观察性参与经历,精彩再现了2016年秘鲁总统选举背后鲜为人知的故事,为透析拉美政治的现实与超现实提供了一个独特视角。——法学博士、北京大学国际关系学院副教授 郭洁

晓宇是我心中理想的青年知识分子的模样,视野开阔、生机勃勃,随时准备卷起袖子,进行一场智识与经验的双重冒险。这本《利马之梦》正是明证。——作家 单向空间创始人 许知远

文本的世界越来越恢宏,却永远无法取代经验的世界。选择了以学术为志业的晓宇意识到理论与现实之间的巨大鸿沟,从英伦的象牙塔远赴南美的喧嚣街头,对秘鲁政治进行了一番沉浸式体验,体味到“进入现场”的伟大意义,无意中也重拾了中国士人“读万卷书,行万里路”的宝贵传统。——南京大学西班牙语系副教授、拉美文学研究者、译者 张伟劼

利马之名源自南美当地的克丘亚语,本意是“说话者”,而晓宇的《利马之梦》难得之处在于,其中展现的是当代青年学人将实践、阅读与思考紧密结合后的言说。全球化时代中国去往海外的参与者虽然日渐增多,却往往敏于行而讷于言,书斋中的研究者视野日渐广阔,但却难以落到实处。晓宇的经历也许很难复制,但国人需要这样一猛子扎进未知的勇气,也需要坚持思索的“知识分子的矫情”。——文学博士、译者 王渊

八十年代文化意识 豆瓣

作者:

甘阳

上海人民出版社

2006

- 7

中国在八十年代展开思想解放运动之后,思想界、文化界和学术界空前活跃,涌现了一批又一批敏锐深思的青年学者和思想家。其中以探求西方实证精神和科学态度为目标的思潮,曾一度引起海内外的关注。随着对西方文化认识的拓展和深化,出现了以甘阳为首的一群青年学者,他们代表了另一种截然不同的思路,开启了中国思想界与西方人文学科之间的交流和对话。

本书选编的是当时一些具有代表性的学术文章,它们从多个侧面折射出八十年代文化反思的各种风貌。从这些珍贵的历史文献中,我们仍然依稀可以看到那场热情而不失理性的文化热潮;我们也或将通过它们唤醒我们正在失去的文化记忆和文化意识。

全书分上下两编。上编“反叛”主要是通过美术、电影、小说、诗歌、建筑这些最能见出文化情绪和前卫意识的感性文化领域来反映八十年代中国大陆的文化状况;下编“彷徨”则力图着重反映出当时的中国青年知识分子对现当代西方文化的研究和思考。

本书选编的是当时一些具有代表性的学术文章,它们从多个侧面折射出八十年代文化反思的各种风貌。从这些珍贵的历史文献中,我们仍然依稀可以看到那场热情而不失理性的文化热潮;我们也或将通过它们唤醒我们正在失去的文化记忆和文化意识。

全书分上下两编。上编“反叛”主要是通过美术、电影、小说、诗歌、建筑这些最能见出文化情绪和前卫意识的感性文化领域来反映八十年代中国大陆的文化状况;下编“彷徨”则力图着重反映出当时的中国青年知识分子对现当代西方文化的研究和思考。

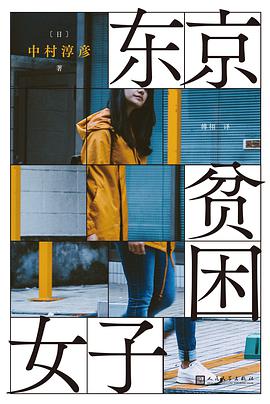

东京贫困女子 豆瓣 Eggplant.place Goodreads

8.3 (125 个评分)

作者:

[日]中村淳彦

译者:

傅栩

人民文学出版社

2021

- 8

Literature Publishing Pub 2021-07-01 288 People's Literature Publishing House In an interview for this book. there are young girls who are forced to enter the custom industry before the entrance ceremony. and the University of Tokyo who ...