纪录片

中日战争扩大化的真相 (2006) 豆瓣

日中戦争 なぜ戦争は拡大したのか

7.1 (7 个评分)

导演:

NHK

其它标题:

日中戦争 なぜ戦争は拡大したのか

2006年12月25日,日本文化厅举办的“艺术节大奖”评选结果揭晓,最佳电视节目奖颁发给了《日中战争——战争缘何扩大?》。

该片以2006年3月公开的蒋介石日记等历史资料为基础,力图从国际视角解读1937年开始的中日战争扩大化的根本原因。其中,很大一部分篇幅都在用各种史料佐证南京大屠杀真实存在。8月13日21时,NHK(日本广播协会)综合频道于黄金时间播出了这部时长74分钟的记录片,在日本产生了很大影响,最终夺得日本官方颁发的一年一度的电视片大奖。

74分钟记录了什么?

“是的,我亲眼所见,那就是屠杀,是事实。那时我自己也的确刺杀了一个,和在阵地上杀敌完全不同,被杀的也许是非军人。那是至今我没有提到过的旧事,这么说出来,心里有一种轻松了的、歉疚的、奇特的感觉。战争的事,到最后谁都不谈就让它过去是不行的,毕竟是绝对不能再发生的战争。”

日本海东岸福井县胜山市的一个叫龙谷的小山村。91岁的锅岛作二,对着镜头怔怔地说着这番话,他是在描述1937年的南京城里的情景。那个时候,他是日本陆军第九师团的一名步兵,第九师团是攻陷南京的主力部队,龙谷村有8个青年参加了这支部队。

在这部74分钟的记录片中,接受现场访问的人物包括了如今蜗居山村的日本老兵;蒋介石的贴身秘书、104岁的何志浩;曾在蒋介石手下历任军队要职的郝柏村;离南京城15公里的淳化镇中当年亲历南京浩劫的村民等等。

拍摄者走访了中国大陆、台湾,欧洲、美国和日本,引用了全球各地最新公开的有关中日战争的历史资料,包括中国国民政府的领导者蒋介石的日记;日军上海、南京战的军事指挥官松井石根当时与东京陆军总部来往的电文;时任日本陆军作战部长的下村定的回忆录;日本第九师团老兵1937年的日记;驻留南京的德国外交官向希特勒发回的30封报告书;美国传教士在南京城拍摄的胶片等等,几乎做到每个细节必有出处,将日本人的认真精神表现得淋漓尽致。

在这些细致到有些繁琐的镜头和资料中,呈现的不仅仅有1937年的中国和日本如何一步步迈入全面战争,还有南京大屠杀的始末和惨痛。拍摄者用相对冷静的视角将那场惨烈战争中的细节向观众娓娓道来,70年前日本军队在南京城所犯下的罪恶被拍摄者记录在今天的镜头里。

陈列在台北国民党党史馆中的蒋介石日记是拍摄者最重要的一个素材来源。2006年3月份,蒋介石日记宣布对外公开后,引起了日本记者的极大兴趣。NHK的摄制组将中日战争时期蒋介石的日记内容影印件拍了回去,并按照自己的逻辑在片中进行了详细的解读:

“7月8日,日本侵略者在卢沟桥向我挑衅。我们的军队还没准备好,难道屈服?现在正是应该下决心抗战的时候。”

蒋介石每天日记的开始都书写着“雪耻”两字,他在卢沟桥事件发生前的一年与共产党停战,意图共同抵抗日本的侵略。蒋介石把这场战争定位为夺回被日本占领的国土的雪耻之机。

“与其屈服、被灭亡,我宁愿选择战死。”(蒋介石日记。翻译自日文,文字与原中文表达可能会有所不同。)

“(抗战)目的是为了更多的国家对日本采取经济制裁。”(此内容在片中出现两次。)

“中国的北部不管发生多少战争,世界也不会知道中国。如果在国际大都市上海发生战争,就会引起世界的关心,唤起国际舆论。”

当时的上海有欧美各国及日本拥有权益的租界,其中生活着3万日本人。当时在上海担任保护本国侨民的日军约有5000人。蒋介石将远远超过此人数的精锐部队派驻到上海。在这种情形下,日本陆军也增派了超过10万人的军队。战火就此蔓延。

蒋介石在德国军事顾问的指导下作战,期冀得到国际社会的支持。在战争爆发一年前的日记里,他就这样写着:“亚洲的问题,要欧洲、世界各国共同解决。处置侵略者日本。”

通过对日记的解读,制作者把战争扩大化的原因除了归结为在华日军在没有得到政府许可的情况下自作主张外,也强化了蒋介石的权谋、以蒋介石为领导的中国军民的抗战决心、德国的两面性、苏美的倾向等因素对战争扩大化的影响。

在片子的结尾处,夕阳照耀下的龙谷村,静谧而温和,这个在中日战争中一直为第九师团输送兵员的小山村里有一个祭祀这个村子的战亡者的镇魂堂,从日俄战争以来,所有出村战死的村民都被供奉在里边,一共有17个,其中,战死于中国大陆的有3人。

那些诚恳的历史细节

2007年3月份,当记者反复观看这部记录片时,抛开思维方式与民族立场的差异不谈,制作者的认真以及对待历史细节的严格赢得了记者的尊重,他们会为了弄清当时中国军队使用的机关枪是哪种型号,而跑去向日本老兵询问当时听到的对方武器的声音,去中国台湾找到国民党老兵打听机枪的性能,然后再去欧洲的军史馆核对是否准确。

在长达74分钟的节目中,充满了对每一个细节严格的探究,制作者无以复加的罗嗦和细致甚至把观众折磨得有些头疼。在中国关于那场战争的影视作品中,记者从来没有看到过给观者留下如此感受的片子。

唯一有些相类的,是2005年中央电视台播放的那部《一个时代的侧影——中国1931到1945》。该片的制作者尽了最大努力把大量资料和历史镜头原汁原味地作为节目的主干呈现给观众。导演陈晓卿说:“在选择历史影像的时候,我们最大限度地保障资料的严谨和准确,做到无一字无出处。”在记者看来,《一个时代的侧影——中国1931到1945》是中央电视台迄今为止拍摄得最好的一部关于历史的电视片。

在书写中日两国关系的历史作品中,当年《大公报》主笔王芸生的《六十年来中国与日本》一直被奉为经典,王芸生以史家的视角,从尘封的史料中悉心爬梳,旨在从近代中日两国交通往来的遗迹中,寻找足以“链接”从甲午之战到“九一八”事变前后中日交恶的线索和根由,以期“不至太对不起我的国家”。他以一个媒体从业者之身份,竟完成了一项如此大规模的学术工程。

可惜,王芸生之后,中国罕有以个人身份传承这项工作的记录者。教授们习惯于袭人故智的宏大叙事,或者在价值先行的指导下,去筛选历史的细节。70年来,能够真正承载那场民族灾难,并达到开发民智效果的书籍和影像作品并不多见。

回顾历史,并不是增加和煽动仇恨那么简单,从历史中反思我们这个民族为什么会有那样一场梦魇,恐怕更为重要。在反思历史中取得进步,这个美好愿望的前提就是把那场战争的细节诚恳地呈现给国人,而不是被宏大解释过、赋予过特定意义的细节。

摆放真话的圆桌

在一起观看《日中战争——战争缘何扩大?》时,日本同行不断地告诉记者,这样一部坦然面对历史,记录南京浩劫的记录片能在NHK播出,并得到日本电视界的最高大奖,无疑可以代表日本主流社会对那场战争的反思态度。

但就在这部片子获得大奖的同时,日本还有另外一部记录片也在紧张筹集中。2007年1月24日东京千代田区一家酒店内,南京问题研究者、保守论代表者(即不承认南京大屠杀真实存在者)33人以及国会议员12名召开会议,研究制作一部名为《南京真实》的记录片,并开始在网上向全日本国民筹措资金。

其具体制作意图是:南京陷落70周年,在美国,关于南京大屠杀的电影被公开了,特别是中国、加拿大、美国等总计7部关于大屠杀的电影正在制作并将在全世界范围内发行。“这是违反历史事实的,错误的历史认识恐怕会变成世界的共同认识,由此,反日意识也会不但在同盟国美国国内,在世界其他地方也会滋生。所以,要制作一部南京大屠杀不存在的电影。”

对于这样一部片子,日本同行称,即使拍出来了,最多只能在日本的商业电视台上播出,而不可能在NHK这样一家公共电视台播出。记者查阅了历年来NHK录制的大量有关日本历史的记录片后,大体认可日本同行的说法。

二战之后,美国人占领日本,给日本设计了一整套相对完善的政治制度,NHK这样一家能够保持相对独立性的公共电视台就是其中的一环。几十年过去了,这套政治制度已经深入日本人心,在记者接触到的日本人那里,他们普遍自信,现在日本的社会制度能够保障既允许所有的人说话,又不会让极端的右翼分子左右国家决策。

对中国的历史,鲁迅以为“从来不缺真话,而是缺少一张西方样式的,摆放真话的圆桌”。今天的中国,仍然有人在为建立这样一个真正具备公共精神的平台而努力。

该片以2006年3月公开的蒋介石日记等历史资料为基础,力图从国际视角解读1937年开始的中日战争扩大化的根本原因。其中,很大一部分篇幅都在用各种史料佐证南京大屠杀真实存在。8月13日21时,NHK(日本广播协会)综合频道于黄金时间播出了这部时长74分钟的记录片,在日本产生了很大影响,最终夺得日本官方颁发的一年一度的电视片大奖。

74分钟记录了什么?

“是的,我亲眼所见,那就是屠杀,是事实。那时我自己也的确刺杀了一个,和在阵地上杀敌完全不同,被杀的也许是非军人。那是至今我没有提到过的旧事,这么说出来,心里有一种轻松了的、歉疚的、奇特的感觉。战争的事,到最后谁都不谈就让它过去是不行的,毕竟是绝对不能再发生的战争。”

日本海东岸福井县胜山市的一个叫龙谷的小山村。91岁的锅岛作二,对着镜头怔怔地说着这番话,他是在描述1937年的南京城里的情景。那个时候,他是日本陆军第九师团的一名步兵,第九师团是攻陷南京的主力部队,龙谷村有8个青年参加了这支部队。

在这部74分钟的记录片中,接受现场访问的人物包括了如今蜗居山村的日本老兵;蒋介石的贴身秘书、104岁的何志浩;曾在蒋介石手下历任军队要职的郝柏村;离南京城15公里的淳化镇中当年亲历南京浩劫的村民等等。

拍摄者走访了中国大陆、台湾,欧洲、美国和日本,引用了全球各地最新公开的有关中日战争的历史资料,包括中国国民政府的领导者蒋介石的日记;日军上海、南京战的军事指挥官松井石根当时与东京陆军总部来往的电文;时任日本陆军作战部长的下村定的回忆录;日本第九师团老兵1937年的日记;驻留南京的德国外交官向希特勒发回的30封报告书;美国传教士在南京城拍摄的胶片等等,几乎做到每个细节必有出处,将日本人的认真精神表现得淋漓尽致。

在这些细致到有些繁琐的镜头和资料中,呈现的不仅仅有1937年的中国和日本如何一步步迈入全面战争,还有南京大屠杀的始末和惨痛。拍摄者用相对冷静的视角将那场惨烈战争中的细节向观众娓娓道来,70年前日本军队在南京城所犯下的罪恶被拍摄者记录在今天的镜头里。

陈列在台北国民党党史馆中的蒋介石日记是拍摄者最重要的一个素材来源。2006年3月份,蒋介石日记宣布对外公开后,引起了日本记者的极大兴趣。NHK的摄制组将中日战争时期蒋介石的日记内容影印件拍了回去,并按照自己的逻辑在片中进行了详细的解读:

“7月8日,日本侵略者在卢沟桥向我挑衅。我们的军队还没准备好,难道屈服?现在正是应该下决心抗战的时候。”

蒋介石每天日记的开始都书写着“雪耻”两字,他在卢沟桥事件发生前的一年与共产党停战,意图共同抵抗日本的侵略。蒋介石把这场战争定位为夺回被日本占领的国土的雪耻之机。

“与其屈服、被灭亡,我宁愿选择战死。”(蒋介石日记。翻译自日文,文字与原中文表达可能会有所不同。)

“(抗战)目的是为了更多的国家对日本采取经济制裁。”(此内容在片中出现两次。)

“中国的北部不管发生多少战争,世界也不会知道中国。如果在国际大都市上海发生战争,就会引起世界的关心,唤起国际舆论。”

当时的上海有欧美各国及日本拥有权益的租界,其中生活着3万日本人。当时在上海担任保护本国侨民的日军约有5000人。蒋介石将远远超过此人数的精锐部队派驻到上海。在这种情形下,日本陆军也增派了超过10万人的军队。战火就此蔓延。

蒋介石在德国军事顾问的指导下作战,期冀得到国际社会的支持。在战争爆发一年前的日记里,他就这样写着:“亚洲的问题,要欧洲、世界各国共同解决。处置侵略者日本。”

通过对日记的解读,制作者把战争扩大化的原因除了归结为在华日军在没有得到政府许可的情况下自作主张外,也强化了蒋介石的权谋、以蒋介石为领导的中国军民的抗战决心、德国的两面性、苏美的倾向等因素对战争扩大化的影响。

在片子的结尾处,夕阳照耀下的龙谷村,静谧而温和,这个在中日战争中一直为第九师团输送兵员的小山村里有一个祭祀这个村子的战亡者的镇魂堂,从日俄战争以来,所有出村战死的村民都被供奉在里边,一共有17个,其中,战死于中国大陆的有3人。

那些诚恳的历史细节

2007年3月份,当记者反复观看这部记录片时,抛开思维方式与民族立场的差异不谈,制作者的认真以及对待历史细节的严格赢得了记者的尊重,他们会为了弄清当时中国军队使用的机关枪是哪种型号,而跑去向日本老兵询问当时听到的对方武器的声音,去中国台湾找到国民党老兵打听机枪的性能,然后再去欧洲的军史馆核对是否准确。

在长达74分钟的节目中,充满了对每一个细节严格的探究,制作者无以复加的罗嗦和细致甚至把观众折磨得有些头疼。在中国关于那场战争的影视作品中,记者从来没有看到过给观者留下如此感受的片子。

唯一有些相类的,是2005年中央电视台播放的那部《一个时代的侧影——中国1931到1945》。该片的制作者尽了最大努力把大量资料和历史镜头原汁原味地作为节目的主干呈现给观众。导演陈晓卿说:“在选择历史影像的时候,我们最大限度地保障资料的严谨和准确,做到无一字无出处。”在记者看来,《一个时代的侧影——中国1931到1945》是中央电视台迄今为止拍摄得最好的一部关于历史的电视片。

在书写中日两国关系的历史作品中,当年《大公报》主笔王芸生的《六十年来中国与日本》一直被奉为经典,王芸生以史家的视角,从尘封的史料中悉心爬梳,旨在从近代中日两国交通往来的遗迹中,寻找足以“链接”从甲午之战到“九一八”事变前后中日交恶的线索和根由,以期“不至太对不起我的国家”。他以一个媒体从业者之身份,竟完成了一项如此大规模的学术工程。

可惜,王芸生之后,中国罕有以个人身份传承这项工作的记录者。教授们习惯于袭人故智的宏大叙事,或者在价值先行的指导下,去筛选历史的细节。70年来,能够真正承载那场民族灾难,并达到开发民智效果的书籍和影像作品并不多见。

回顾历史,并不是增加和煽动仇恨那么简单,从历史中反思我们这个民族为什么会有那样一场梦魇,恐怕更为重要。在反思历史中取得进步,这个美好愿望的前提就是把那场战争的细节诚恳地呈现给国人,而不是被宏大解释过、赋予过特定意义的细节。

摆放真话的圆桌

在一起观看《日中战争——战争缘何扩大?》时,日本同行不断地告诉记者,这样一部坦然面对历史,记录南京浩劫的记录片能在NHK播出,并得到日本电视界的最高大奖,无疑可以代表日本主流社会对那场战争的反思态度。

但就在这部片子获得大奖的同时,日本还有另外一部记录片也在紧张筹集中。2007年1月24日东京千代田区一家酒店内,南京问题研究者、保守论代表者(即不承认南京大屠杀真实存在者)33人以及国会议员12名召开会议,研究制作一部名为《南京真实》的记录片,并开始在网上向全日本国民筹措资金。

其具体制作意图是:南京陷落70周年,在美国,关于南京大屠杀的电影被公开了,特别是中国、加拿大、美国等总计7部关于大屠杀的电影正在制作并将在全世界范围内发行。“这是违反历史事实的,错误的历史认识恐怕会变成世界的共同认识,由此,反日意识也会不但在同盟国美国国内,在世界其他地方也会滋生。所以,要制作一部南京大屠杀不存在的电影。”

对于这样一部片子,日本同行称,即使拍出来了,最多只能在日本的商业电视台上播出,而不可能在NHK这样一家公共电视台播出。记者查阅了历年来NHK录制的大量有关日本历史的记录片后,大体认可日本同行的说法。

二战之后,美国人占领日本,给日本设计了一整套相对完善的政治制度,NHK这样一家能够保持相对独立性的公共电视台就是其中的一环。几十年过去了,这套政治制度已经深入日本人心,在记者接触到的日本人那里,他们普遍自信,现在日本的社会制度能够保障既允许所有的人说话,又不会让极端的右翼分子左右国家决策。

对中国的历史,鲁迅以为“从来不缺真话,而是缺少一张西方样式的,摆放真话的圆桌”。今天的中国,仍然有人在为建立这样一个真正具备公共精神的平台而努力。

认罪:抚顺战犯管理所的六年 豆瓣

認罪~中国撫順戦犯管理所の6年~

导演:

大门博也等

演员:

难波靖直 / 大河原孝

其它标题:

認罪~中国撫順戦犯管理所の6年~

1950年7月,1000余名日本战犯嫌疑人,被从苏联移送到中国。6年后,他们坦白自己的行为,接受审判。但大多数人被免予起诉,被起诉的人也获得从轻发落。

抚顺战犯管理所的前日本兵们,被要求认罪。在对死刑的恐惧中,他们开始正视自己在战争中的所作所为。而另一方面,管理所的中国工作人员,克制自己对日本人的仇恨,努力帮助他们改造思想。

本片描写的是,在管理所内究竟发生了些什么,而那些日本人,又想到了些什么。

抚顺战犯管理所的前日本兵们,被要求认罪。在对死刑的恐惧中,他们开始正视自己在战争中的所作所为。而另一方面,管理所的中国工作人员,克制自己对日本人的仇恨,努力帮助他们改造思想。

本片描写的是,在管理所内究竟发生了些什么,而那些日本人,又想到了些什么。

冰冻星球 (2011) 豆瓣 TMDB

Frozen Planet Season 1 所属 电视剧集: 冰冻星球

9.7 (94 个评分)

导演:

艾雷斯泰·法瑟吉尔

演员:

大卫·爱登堡

/

李易

英国BBC电视台耗时5年制作的纪录片《冰冻地球》于近期推出。这部耗资巨大的纪录片用镜头真实的展现了正在逐渐溶解的地球两极,以及生活在这里的各种生物,片中种种景象让人叹为观止。

纪录片的解说员大卫·艾登堡(David Attenborough)爵士称,这可能是人类在地球气 候产生剧烈变化前欣赏到这一景象的最后的机会了。现年85岁的艾登堡爵士说,“这部纪录片捕捉了此前从未记录下来的很多行为和现象。随着时间的流逝,这些影像将会变得越来越珍贵,因为这很可能是我们最后的机会去记录下这些珍贵的场景。虽然在我们到达前的数百年甚至几千年前,地球两极的景象非常壮观,但是最近一个世纪以来,很多变化已经超过了人们的认识。”

《冰冻地球》的摄制组采用了可以在低温下工作的特殊摄影机进行拍摄。这部耗时5年才问世的纪录片捕捉了很多珍贵的画面,表现出大自然神秘奇幻的一面:包括冰山崩塌,神秘的活火山喷发这些真实的自然现象,以及岩石峰,美轮美奂的融水湖和针叶林;此外,这些真实的图片也表现了大自然中残忍的一面,动物之间相互的角逐、厮杀,比如一头雄性北极熊勇敢击退多达10名情敌,身披血渍和伤痕,最终抱得美人归。这部纪录片还经常拍摄到一些生物是如何团结协作捕杀猎物的,比如虎鲸共同合作猎捕海豹等。借助高科技设备,摄制组还记录下了南极大陆中心地带广袤而荒芜的陆地,以及鲸鱼是迁徙到极地的过程。

整个纪录片是以季节的变化为主线的,记录了地球两极在一年内展现出的各种场景,从“大融化”的春天,到24小时都在光线照耀下的夏日,再到“大冰封”的秋天,最后以长夜漫漫的冬天结尾。纪录片最后还讲述了一些有趣的冒险经历,以及一些如何在极端寒冷和无法预知的恶劣的气候下生存的技巧。

纪录片的解说员大卫·艾登堡(David Attenborough)爵士称,这可能是人类在地球气 候产生剧烈变化前欣赏到这一景象的最后的机会了。现年85岁的艾登堡爵士说,“这部纪录片捕捉了此前从未记录下来的很多行为和现象。随着时间的流逝,这些影像将会变得越来越珍贵,因为这很可能是我们最后的机会去记录下这些珍贵的场景。虽然在我们到达前的数百年甚至几千年前,地球两极的景象非常壮观,但是最近一个世纪以来,很多变化已经超过了人们的认识。”

《冰冻地球》的摄制组采用了可以在低温下工作的特殊摄影机进行拍摄。这部耗时5年才问世的纪录片捕捉了很多珍贵的画面,表现出大自然神秘奇幻的一面:包括冰山崩塌,神秘的活火山喷发这些真实的自然现象,以及岩石峰,美轮美奂的融水湖和针叶林;此外,这些真实的图片也表现了大自然中残忍的一面,动物之间相互的角逐、厮杀,比如一头雄性北极熊勇敢击退多达10名情敌,身披血渍和伤痕,最终抱得美人归。这部纪录片还经常拍摄到一些生物是如何团结协作捕杀猎物的,比如虎鲸共同合作猎捕海豹等。借助高科技设备,摄制组还记录下了南极大陆中心地带广袤而荒芜的陆地,以及鲸鱼是迁徙到极地的过程。

整个纪录片是以季节的变化为主线的,记录了地球两极在一年内展现出的各种场景,从“大融化”的春天,到24小时都在光线照耀下的夏日,再到“大冰封”的秋天,最后以长夜漫漫的冬天结尾。纪录片最后还讲述了一些有趣的冒险经历,以及一些如何在极端寒冷和无法预知的恶劣的气候下生存的技巧。

哈勃望远镜 (2010) 豆瓣

Hubble 3D

8.7 (82 个评分)

导演:

Toni Myers

演员:

Scott D. Altman

/

莱昂纳多·迪卡普里奥

…

其它标题:

Hubble 3D

/

哈勃 3D

…

体验一个扣人心弦的故事——充满了希望、毁灭性打击、眩目的创造力、勇气和凯旋的故事。这是由获奖的IMAX太空团队打造的第七部令人惊叹的太空影片。

《哈勃3D》借助IMAX3D技术拍摄,生动地呈现了从最初的伽利略望远镜以来,最重要地科学仪器的诞生,以及人类在太空自登月以来的最伟大的成就——哈勃太空望远镜。观众们将会近距离感受在太空中行走的宇航员完成许多美航天总署(NASA)历史上最困难的任务,也可以亲身体验从部署到实施、从令人心碎的挫折到戏剧性的救援。《哈勃3D》还将呈现出一个不同以往的宇宙,带领不同年龄层的观众体验浩瀚的银河系、恒星的诞生与死亡以及天体环境中鲜为人知的秘密。

本片是由IMAX和华纳兄弟影业公司共同制作,并且得到了美国航天总署(NASA)的协助。IMAX 3D摄像机重返太空,记录美国太空总署(NASA)最复杂的航天飞机操作。2009年5月11日,拍摄本片的这批IMAX 3D摄像机随亚特兰蒂斯号航天飞机一起发射升空。宇航员用它们拍摄了维修和升级哈勃望远镜所需的5次太空行走。

《哈勃3D》由制片人兼导演托妮·梅尔领导的《国际空间站》制作团队再创辉煌,摄影总监詹姆斯·尼尔霍斯同时担任了全体宇航员的指导。朱蒂·卡洛尔为副制片人,制作过许多IMAX太空电影的IMAX公司创办人之一格来米·弗格森为了制片咨询。

《哈勃3D》借助IMAX3D技术拍摄,生动地呈现了从最初的伽利略望远镜以来,最重要地科学仪器的诞生,以及人类在太空自登月以来的最伟大的成就——哈勃太空望远镜。观众们将会近距离感受在太空中行走的宇航员完成许多美航天总署(NASA)历史上最困难的任务,也可以亲身体验从部署到实施、从令人心碎的挫折到戏剧性的救援。《哈勃3D》还将呈现出一个不同以往的宇宙,带领不同年龄层的观众体验浩瀚的银河系、恒星的诞生与死亡以及天体环境中鲜为人知的秘密。

本片是由IMAX和华纳兄弟影业公司共同制作,并且得到了美国航天总署(NASA)的协助。IMAX 3D摄像机重返太空,记录美国太空总署(NASA)最复杂的航天飞机操作。2009年5月11日,拍摄本片的这批IMAX 3D摄像机随亚特兰蒂斯号航天飞机一起发射升空。宇航员用它们拍摄了维修和升级哈勃望远镜所需的5次太空行走。

《哈勃3D》由制片人兼导演托妮·梅尔领导的《国际空间站》制作团队再创辉煌,摄影总监詹姆斯·尼尔霍斯同时担任了全体宇航员的指导。朱蒂·卡洛尔为副制片人,制作过许多IMAX太空电影的IMAX公司创办人之一格来米·弗格森为了制片咨询。

延安的女儿 (2002) 豆瓣

延安の娘

导演:

池谷薰

演员:

何海霞

/

黄玉岭

其它标题:

延安の娘

/

Daughter from Yan'an

…

在绵延不尽的黄土高原,“中国革命的圣地”延安。贫困农村的女孩海霞,一出生就被抛弃,但她一直在寻找抛弃了自己的亲生父母。 她的父母是在文化大革命时代,听从毛泽东的指令,从北京下放的红卫兵。

“我为什么会出生,又为什么被抛弃?” 她的强烈感情,唤醒了原红卫兵们不堪回首的回忆。 其中有一位在为海霞寻亲而奔走的人,叫黄玉岭。他也有着难以抹去的沉痛过去。其实他曾有过一个和海霞同样境遇的孩子。但在那个连恋爱都遭禁止的年代,他被判处“反革命罪”,女方被迫堕胎。如今尘封30年的往事被再次唤醒,海霞与黄玉岭踏上了寻找真相的旅途。

“我为什么会出生,又为什么被抛弃?” 她的强烈感情,唤醒了原红卫兵们不堪回首的回忆。 其中有一位在为海霞寻亲而奔走的人,叫黄玉岭。他也有着难以抹去的沉痛过去。其实他曾有过一个和海霞同样境遇的孩子。但在那个连恋爱都遭禁止的年代,他被判处“反革命罪”,女方被迫堕胎。如今尘封30年的往事被再次唤醒,海霞与黄玉岭踏上了寻找真相的旅途。

当我们离开地球:美国国家航空航天局的太空行动 (2008) 豆瓣

When We Left Earth: The NASA Missions

9.4 (16 个评分)

导演:

Mary Crisp

/

Richard Dale

…

演员:

Gene Kranz

/

Gary Sinise

…

"前所未见的太空探索“!

美国国家航空航天局打开了他们的保险箱,将珍贵的影片资料借给美国探索频道成就了这部惊人的高清纪录片。《从地球出发:NASA任务50年》讲述了人类最伟大的探险的迷人故事,并且由探索者亲自讲述。从早期的水星计划到载人航天,到影响深远的登月,从联盟号航天飞机对接到Bruce McCandless的人类第一次无绳太空行走,这就是太空时代的来临。本片汇集了古老的视频样片以及宇航员们亲自摄录的关键录像,加上飞船上的摄像机的珍贵记录,让本片能够以前所未见的角度给大家讲述这个太空探索的故事。

NASA(美国航空暨太空总署)1958年成立至今已经50年,Discovery频道推出划时代特别节目《从地球出发:NASA任务50年》系列节目,详细记录NASA所进行过的各种先驱任务。全系列共分六集。

《从地球出发:NASA任务50年》由得奖演员盖瑞辛尼斯担任旁白,记录人类脱离地球,在太空生活的英勇历程。从最早的水星计画到送一人上太空,再到历史性的登月壮举,乃至於布鲁斯麦肯德雷斯进行人类首次无繫绳太空漫步,节目中将为您详述太空时代如何来临。

《从地球出发:NASA任务50年》讲述人类最伟大的冒险故事,并由当事人现身说法。节目中请到第一位环绕地球轨道的美国人约翰葛伦,还有第一位踏上月球的人类─阿波罗号太空人阿姆斯壮,他们将在镜头前回忆他们缔造历史的职业生涯。包括他们在内,共有30多位知名太空人受访,他们分别参与过水星计画、双子星计画、阿波罗计画、天空实验室及太空梭任务,其中有史考特卡本特、巴兹艾德林、金柯能、吉姆赖佛、吉姆麦迪维、约翰杨恩、还有艾琳考林斯。

节目中将播出太空船上摄影机和太空人自己拍摄的原始画面,以空前的深度和观点为您阐述。《从地球出发:NASA任务50年》捕捉人类创新勇气和科技突破的重要时刻,不仅纪念太空之旅的光荣胜利,同时也带给世人更多啟发。

《从地球出发:NASA任务50年》由危险影片制作公司为Discovery频道制作。危险影片制作公司执行制作人是理察戴尔,Discovery频道执行制作人则为比尔霍华。

《从地球出发:NASA任务50年》单元简介:

第一集 先锋英雄 Ordinary Supermen

美国太空总署於1958年成立(苏联史普尼克卫星发射一年后),率先找寻有能力进入未知外太空的试飞员。获选驾驶水星太空舱的七人都明白此行要冒著生命危险,平均每週就有一位试飞员死於空难,但是搭乘火箭的危险对他们不足为惧。但第一位上太空的美国人仍要面对许多未解的问题:人类在太空中能否吞嚥食物或饮水?他会发疯吗?他会死於太空辐射吗?面对苏联的激烈竞争,他们必须抢先解开这些重要问题。甘迺迪总统放话要美国在十年内登陆月球,早期的每一项任务都肩负重责大任,它们要逐步将人类推向登月的最终目标。

第二集 漫步太空 Friends and Rivals

太空总署深知为了登陆月球并顺利返航,他们必须掌握在太空中连结两艘太空船的技术。为了实践这个目标,太空总署展开名为双子星的新计画,首度以一艘太空船送两名太空人上太空。双子星计划旨在实现一连串先进太空旅行的壮举,从长时间太空飞行到太空漫步。苏联太空人阿列谢李欧诺夫在1965年完成 人类首次太空漫步,几个月后,艾德怀特成为第一位在太空漫步的美国太空人。但美苏两国都还没能达成两艘太空船会合衔接的挑战。在一次大胆复杂的任务中,太空总署计画让双子星6号飞行数千哩,然后追上环绕地球轨道的双子星7号,进行令人屏息的太空会合。月球就近在眼前。

第三集 老鹰号登月 Landing the Eagle

1968年夏季,双子星计画已经达成目标,阿波罗计画也已全力进行中,太空总署将阿波罗8号的任务改为首次载人月球飞行。指挥官法兰克波曼、吉姆赖佛、威廉安德斯成为第一批脱离地球引力,看到月球另一面的人类。阿波罗8号太空人飞行的距离超越所有前人,这趟登月顺利返航之旅总计飞行25万哩。1969年7月16日,阿波罗11号太空船升空进行登月任务,载著阿姆斯壮、艾德林、考林斯和全球的祝福。世人引颈期盼机员的登月结果:登月舱是否会沈入尘土中?机员会遭到「月球细菌」攻击吗?完成任务后,他们能从月球表面升空吗?四天后,太空人登陆月球。这是太空总署最得意的瞬间,也是世界史上的最光荣时刻。

第四集 太空前哨站 The Explorers

太空总署信心大增,阿姆斯壮和艾德林试探性的脚步,被查理杜克、约翰杨恩和金柯能等人后来居上,他们搭著探月车在月球四处跑。登月任务变得更加雄心勃勃,高潮是阿波罗17号在宁静海停留3天。但预算考量使得最后三次任务被迫取消,阿波罗计画落幕,必须找寻新目标。人类已经能环绕地球轨道、在太空漫步、从一艘太空船横渡到另一艘太空船,甚至造访月球。太空总署开始进行下一步的太空探索,将天空实验室和一群科学家送上地球轨道。天空实验室任务证明人类能在太空生活工作一段长时间。后来美国太空人还受邀入住俄罗斯和平号太空站,早在地球上的冷战解冻前,美俄两国太空人便已在地球轨道上方建立交情。

第五集 太空梭起落航天飞机 The Shuttle

20年来,太空总署的太空舱顶多只能载运3人,都是由一群专属男性中挑选,这群人几乎都是试飞员。开发出可重复使用的太空梭,让太空旅行产生革命性改变。这是史上头一遭有6,7位太空人同时上太空。太空梭被形容为子弹上的蝴蝶,首航由约翰杨恩驾驶,他曾在双子星计画首航时,与盖斯葛瑞森一起上太空。太空总署载人太空计画的先驱带领我们迈入太空时代的现代纪元。但太空旅行依旧危险,1986年挑战者号太空梭惨剧,还有2003年哥伦比亚号太空梭意外在在证明了这一点。但国际太空站的发展—这也是人类至今最大胆的太空硬体大合作—意味著太空梭仍有其存在的必要性。

第六集 定居外太空 Home in Space

透支预算数十亿美元,进度落后10年后,太空总署的哈伯太空望远镜终於由发现号太空梭载运升空。哈伯太空望远镜是历来最复杂的仪器之一,也是一连串无人太空任务中的最新任务。哈伯太空望远镜原计能改变我们对宇宙的了解,但升空后却毫无动静。太空总署遇上大麻烦。这个环绕地球轨道的太空望远镜有块主要镜片因人为失误而故障,使得人类探索外太空的全能眼睛成了近视眼。太空总署决定派出奋进号太空梭前往修理,这项任务需要进行连续几个月的密集训练,并展开历来最漫长危险、也最复杂的多趟太空漫步。这是太空总署继阿波罗计画以来,最受到外界关注的一项任务。这项计画重新引发大眾的想像力,让人们继阿波罗计划的登月壮举后,再次关注太空的英勇事蹟。人类重拾探索发掘的自然渴望,而太空总署则打算再次送人登上月球、火星,甚至更远的地方。

美国国家航空航天局打开了他们的保险箱,将珍贵的影片资料借给美国探索频道成就了这部惊人的高清纪录片。《从地球出发:NASA任务50年》讲述了人类最伟大的探险的迷人故事,并且由探索者亲自讲述。从早期的水星计划到载人航天,到影响深远的登月,从联盟号航天飞机对接到Bruce McCandless的人类第一次无绳太空行走,这就是太空时代的来临。本片汇集了古老的视频样片以及宇航员们亲自摄录的关键录像,加上飞船上的摄像机的珍贵记录,让本片能够以前所未见的角度给大家讲述这个太空探索的故事。

NASA(美国航空暨太空总署)1958年成立至今已经50年,Discovery频道推出划时代特别节目《从地球出发:NASA任务50年》系列节目,详细记录NASA所进行过的各种先驱任务。全系列共分六集。

《从地球出发:NASA任务50年》由得奖演员盖瑞辛尼斯担任旁白,记录人类脱离地球,在太空生活的英勇历程。从最早的水星计画到送一人上太空,再到历史性的登月壮举,乃至於布鲁斯麦肯德雷斯进行人类首次无繫绳太空漫步,节目中将为您详述太空时代如何来临。

《从地球出发:NASA任务50年》讲述人类最伟大的冒险故事,并由当事人现身说法。节目中请到第一位环绕地球轨道的美国人约翰葛伦,还有第一位踏上月球的人类─阿波罗号太空人阿姆斯壮,他们将在镜头前回忆他们缔造历史的职业生涯。包括他们在内,共有30多位知名太空人受访,他们分别参与过水星计画、双子星计画、阿波罗计画、天空实验室及太空梭任务,其中有史考特卡本特、巴兹艾德林、金柯能、吉姆赖佛、吉姆麦迪维、约翰杨恩、还有艾琳考林斯。

节目中将播出太空船上摄影机和太空人自己拍摄的原始画面,以空前的深度和观点为您阐述。《从地球出发:NASA任务50年》捕捉人类创新勇气和科技突破的重要时刻,不仅纪念太空之旅的光荣胜利,同时也带给世人更多啟发。

《从地球出发:NASA任务50年》由危险影片制作公司为Discovery频道制作。危险影片制作公司执行制作人是理察戴尔,Discovery频道执行制作人则为比尔霍华。

《从地球出发:NASA任务50年》单元简介:

第一集 先锋英雄 Ordinary Supermen

美国太空总署於1958年成立(苏联史普尼克卫星发射一年后),率先找寻有能力进入未知外太空的试飞员。获选驾驶水星太空舱的七人都明白此行要冒著生命危险,平均每週就有一位试飞员死於空难,但是搭乘火箭的危险对他们不足为惧。但第一位上太空的美国人仍要面对许多未解的问题:人类在太空中能否吞嚥食物或饮水?他会发疯吗?他会死於太空辐射吗?面对苏联的激烈竞争,他们必须抢先解开这些重要问题。甘迺迪总统放话要美国在十年内登陆月球,早期的每一项任务都肩负重责大任,它们要逐步将人类推向登月的最终目标。

第二集 漫步太空 Friends and Rivals

太空总署深知为了登陆月球并顺利返航,他们必须掌握在太空中连结两艘太空船的技术。为了实践这个目标,太空总署展开名为双子星的新计画,首度以一艘太空船送两名太空人上太空。双子星计划旨在实现一连串先进太空旅行的壮举,从长时间太空飞行到太空漫步。苏联太空人阿列谢李欧诺夫在1965年完成 人类首次太空漫步,几个月后,艾德怀特成为第一位在太空漫步的美国太空人。但美苏两国都还没能达成两艘太空船会合衔接的挑战。在一次大胆复杂的任务中,太空总署计画让双子星6号飞行数千哩,然后追上环绕地球轨道的双子星7号,进行令人屏息的太空会合。月球就近在眼前。

第三集 老鹰号登月 Landing the Eagle

1968年夏季,双子星计画已经达成目标,阿波罗计画也已全力进行中,太空总署将阿波罗8号的任务改为首次载人月球飞行。指挥官法兰克波曼、吉姆赖佛、威廉安德斯成为第一批脱离地球引力,看到月球另一面的人类。阿波罗8号太空人飞行的距离超越所有前人,这趟登月顺利返航之旅总计飞行25万哩。1969年7月16日,阿波罗11号太空船升空进行登月任务,载著阿姆斯壮、艾德林、考林斯和全球的祝福。世人引颈期盼机员的登月结果:登月舱是否会沈入尘土中?机员会遭到「月球细菌」攻击吗?完成任务后,他们能从月球表面升空吗?四天后,太空人登陆月球。这是太空总署最得意的瞬间,也是世界史上的最光荣时刻。

第四集 太空前哨站 The Explorers

太空总署信心大增,阿姆斯壮和艾德林试探性的脚步,被查理杜克、约翰杨恩和金柯能等人后来居上,他们搭著探月车在月球四处跑。登月任务变得更加雄心勃勃,高潮是阿波罗17号在宁静海停留3天。但预算考量使得最后三次任务被迫取消,阿波罗计画落幕,必须找寻新目标。人类已经能环绕地球轨道、在太空漫步、从一艘太空船横渡到另一艘太空船,甚至造访月球。太空总署开始进行下一步的太空探索,将天空实验室和一群科学家送上地球轨道。天空实验室任务证明人类能在太空生活工作一段长时间。后来美国太空人还受邀入住俄罗斯和平号太空站,早在地球上的冷战解冻前,美俄两国太空人便已在地球轨道上方建立交情。

第五集 太空梭起落航天飞机 The Shuttle

20年来,太空总署的太空舱顶多只能载运3人,都是由一群专属男性中挑选,这群人几乎都是试飞员。开发出可重复使用的太空梭,让太空旅行产生革命性改变。这是史上头一遭有6,7位太空人同时上太空。太空梭被形容为子弹上的蝴蝶,首航由约翰杨恩驾驶,他曾在双子星计画首航时,与盖斯葛瑞森一起上太空。太空总署载人太空计画的先驱带领我们迈入太空时代的现代纪元。但太空旅行依旧危险,1986年挑战者号太空梭惨剧,还有2003年哥伦比亚号太空梭意外在在证明了这一点。但国际太空站的发展—这也是人类至今最大胆的太空硬体大合作—意味著太空梭仍有其存在的必要性。

第六集 定居外太空 Home in Space

透支预算数十亿美元,进度落后10年后,太空总署的哈伯太空望远镜终於由发现号太空梭载运升空。哈伯太空望远镜是历来最复杂的仪器之一,也是一连串无人太空任务中的最新任务。哈伯太空望远镜原计能改变我们对宇宙的了解,但升空后却毫无动静。太空总署遇上大麻烦。这个环绕地球轨道的太空望远镜有块主要镜片因人为失误而故障,使得人类探索外太空的全能眼睛成了近视眼。太空总署决定派出奋进号太空梭前往修理,这项任务需要进行连续几个月的密集训练,并展开历来最漫长危险、也最复杂的多趟太空漫步。这是太空总署继阿波罗计画以来,最受到外界关注的一项任务。这项计画重新引发大眾的想像力,让人们继阿波罗计划的登月壮举后,再次关注太空的英勇事蹟。人类重拾探索发掘的自然渴望,而太空总署则打算再次送人登上月球、火星,甚至更远的地方。

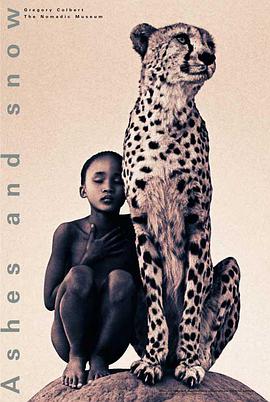

尘与雪 (2005) 豆瓣 维基数据 TMDB IMDb

Ashes and Snow

8.0 (66 个评分)

导演:

格利高里·考伯特

演员:

劳伦斯·菲什伯恩

/

让娜·莫罗

…

其它标题:

Ashes and Snow

/

灰烬与雪

《尘与雪》是一部美得足以令人窒息的纪录片,它是一部活动的摄影集,每一帧单独抽出来都可以成为令人驻足观赏并流连忘返的摄影精品。影片始动于1999年,加拿大籍摄影师格利高里·考伯特(Gregory Colbert)的作品受到许多收藏家的青睐。在此之后,他的足迹更延伸到埃塞俄比亚、纳米比亚、汤加等国家。在那里,人与大象、鲸鱼、花豹、老鹰、、山猫等野生动物毫不违和地出现在同一画面中。他们彼此依靠,和谐共存,言语在绝美的画面前失去了用途,每次呼吸都成就了灵魂对生命的膜拜。

羽变火,火变血,血变骨,骨变髓,髓变尘,尘变雪。生命周而复始,生生不息。这是一次对自然的无上赞颂。

羽变火,火变血,血变骨,骨变髓,髓变尘,尘变雪。生命周而复始,生生不息。这是一次对自然的无上赞颂。

这不是一部电影 (2011) 豆瓣 IMDb TMDB 维基数据

این فیلم نیست

7.5 (19 个评分)

导演:

墨塔巴·米塔玛斯博

/

贾法·帕纳西

演员:

贾法·帕纳西

/

墨塔巴·米塔玛斯博

其它标题:

این فیلم نیست

/

Isto não é um filme

…

本部纪录片记录了伊朗导演贾法·帕纳西因“宣传反对政权”而被囚禁家中的生活片段。帕纳西把镜头对准自己居住的公寓,对准自己,记录下了自己生活的琐碎点滴。他在等待法院对他的最终判决期间的生活,无聊而绝望。禁止电影制作无疑意味着,他将长期无法从事热爱的电影艺术。影片忠实地记录下了帕纳西面对“艺术之死”后的痛苦与无奈,但最后一个镜头却定格在熊熊烈火中,永不燃尽。

柏林:城市交响曲 (1927) 豆瓣 Eggplant.place IMDb 维基数据 TMDB

Berlin – Die Sinfonie der Großstadt

8.4 (43 个评分)

导演:

沃尔特·鲁特曼

演员:

保罗·冯·兴登堡

其它标题:

Berlin, die Symphonie der Großstadt

/

Berlin, symphonie d'une grande ville

…

一提默片,大都以为是看不了两分钟就倒掉呼呼大睡的类型。电影怎么能没有声音呢,没有声音谁能受的了,谁能坐在硬板凳上忸怩个把钟头,现在的好莱坞时不时都会搞得昏头大睡,在没有声音的光影中恐怕谁也坚持不住,哪怕来那么丁点音乐也是大大的不同。电影从来就是有声的,即使是在没有半点声响的默片时代,不信,你去听听看---城市的交响曲。清早起来,往来上班,中午下班,吃个午饭,睡个好觉,继续开来,待到下班,生活多彩。1927年柏林平凡的一天,可是怎么奏出个交响乐呢?火车飞驰在去往柏林的路上,清晨的柏林一片宁静,空旷的街上一个人也没有,慢慢的云动起来了,一张小纸片也飞来飞去,街上出现了第一个溜狗的人,第二个,第三个,人越来越多,一扇扇窗户打开了,越来越多的人从门里出来,上学学生们排着整齐的队伍和巡逻的士兵们遥相呼应,工厂的机器转起来了,人们开始了一天的工作。等等,这怎么个交响了?什么也没听到阿?看来文字是太没有表现力了,乏力,真得很乏力阿~!

可是谁又能说没有交响呢,火车飞驰在路上,动的,清晨的柏林一片宁静,静的,云开始动了,纸片动的幅度是不是也越来越大了,街上的人是不是也在动,而且越来越多了,各个方向的运动,一扇扇窗户打开了,向上的运动,越来越多的人从门里出来,又是各个方向的运动,上学学生们排着整齐的队伍和巡逻的士兵们遥相呼应,分别向两个方向的向左向右运动,工厂的机器装起来了,旋转的运动。

可是还是没有听到阿~!!

我说的是节奏的问题,没有节奏谈什么交响乐阿,卢特曼可是第一次把节奏试验于电影,谁说它不是一部用光 影 线条 运动奏出的一曲交响乐啊~!

不过声音我真的听到了,而且很大声,有强有弱的。还是那句话,不信,你去听听看~!

可是谁又能说没有交响呢,火车飞驰在路上,动的,清晨的柏林一片宁静,静的,云开始动了,纸片动的幅度是不是也越来越大了,街上的人是不是也在动,而且越来越多了,各个方向的运动,一扇扇窗户打开了,向上的运动,越来越多的人从门里出来,又是各个方向的运动,上学学生们排着整齐的队伍和巡逻的士兵们遥相呼应,分别向两个方向的向左向右运动,工厂的机器装起来了,旋转的运动。

可是还是没有听到阿~!!

我说的是节奏的问题,没有节奏谈什么交响乐阿,卢特曼可是第一次把节奏试验于电影,谁说它不是一部用光 影 线条 运动奏出的一曲交响乐啊~!

不过声音我真的听到了,而且很大声,有强有弱的。还是那句话,不信,你去听听看~!

两个季节 (2008) 豆瓣

7.6 (5 个评分)

导演:

赵珣

其它标题:

Two Seasons

影片概述:

每个人都经历过的中学时代,每个孩子都要进入的中学时代,每个家庭都会面对的教育话题。一所中学的一个年级,在不停的出现各种问题,教师、家长、孩子用自己的方式应对这些问题并彼此掣肘。

导演阐述:

在进入电影学院学习纪录片之前,我是武汉六中初中部的一名语文教师。在离开后,我会常常回味这段生活,想念其中的许多细节,并思考什么是当代基础教育中最大的问题,怎样进行家庭教育和学校教育。

2006年,我开始筹备自己的毕业作业。在导师指导下衡量了诸多选题,而最终选定了回到武汉六中拍摄以基础教育为核心话题的纪录长片。在拍摄和剪辑的过程中,我深切感受到一段熟悉的生命体验对于纪录片创作的重要性。我的毕业作业,拍摄跨度两年,集中摄制时间约六个月,最终在100余小时的素材中剪辑完成纪录长片《两个季节》。

这部纪录片,体制的问题只是其中很小的部分。我最后做的,是教育中人和人的关系。这个关系不是教学运行的常规,也不是个体生活的展示,亦没有将体制问题搁置到台前;而是着重展现人与人的关系,在相对关系中寻找当代中国教育的有点和痼疾,同时也引发对于人与人如何相处,以何种方式完成青少年社会化过程的思考。

沟通和交流、阻碍和隔膜,以及其中折射出的个体人格与时代特征,是我关注的重心。

每个人都经历过的中学时代,每个孩子都要进入的中学时代,每个家庭都会面对的教育话题。一所中学的一个年级,在不停的出现各种问题,教师、家长、孩子用自己的方式应对这些问题并彼此掣肘。

导演阐述:

在进入电影学院学习纪录片之前,我是武汉六中初中部的一名语文教师。在离开后,我会常常回味这段生活,想念其中的许多细节,并思考什么是当代基础教育中最大的问题,怎样进行家庭教育和学校教育。

2006年,我开始筹备自己的毕业作业。在导师指导下衡量了诸多选题,而最终选定了回到武汉六中拍摄以基础教育为核心话题的纪录长片。在拍摄和剪辑的过程中,我深切感受到一段熟悉的生命体验对于纪录片创作的重要性。我的毕业作业,拍摄跨度两年,集中摄制时间约六个月,最终在100余小时的素材中剪辑完成纪录长片《两个季节》。

这部纪录片,体制的问题只是其中很小的部分。我最后做的,是教育中人和人的关系。这个关系不是教学运行的常规,也不是个体生活的展示,亦没有将体制问题搁置到台前;而是着重展现人与人的关系,在相对关系中寻找当代中国教育的有点和痼疾,同时也引发对于人与人如何相处,以何种方式完成青少年社会化过程的思考。

沟通和交流、阻碍和隔膜,以及其中折射出的个体人格与时代特征,是我关注的重心。

四万万人民 (1939) 豆瓣 IMDb

The 400 Million

8.0 (24 个评分)

导演:

尤里斯·伊文思

演员:

弗雷德里克·马奇

/

莫里斯·卡诺夫斯基

…

其它标题:

The 400 Million

/

四亿人民

简介:

在世界电影史上,尤里斯·伊文思被称为纪录电影的先驱,与美国的罗伯特·弗拉哈迪、英国的约翰·格里尔逊和苏联的吉加·维尔托夫并称为四大纪录电影之父,与其他三位不同的是,伊文思的创作生涯最长,在长达60余年的创作生涯中拍摄了60余部影片,一部寻找失落青春的诗意纪录《塞纳河》曾使他获得1957年的戛纳金棕榈大奖。

中国的抗战不仅掀起了中国电影人的创作热情,也吸引了国外电影大师的镜头。上世纪30年代末,多位国外记录片导演来华摄制影片,他们中最杰出的代表就是尤里斯·伊文思。伊文思1938年在中国拍摄的《四万万人民》不仅是他电影生涯的代表作,也是他与中国维持50年的情谊的开端。从抗战开始,在不同的年代,他用自己的镜头纪录下了不同的中国。

外国人来华拍纪录片的历史,最早大约可以追溯到电影诞生的那几年。1896年,卢米艾尔兄弟派出了数百名摄影师奔赴世界各地拍片,其中一些摄影师就曾来华拍片。此后,美国人、意大利人、苏联人、瑞典人都曾经把镜头对准过中国,但多是风光片及风土人情、文物考古、民居民俗的纪录,直到战争的悄然到来。1935年,在燕京大学任教的美国记者埃德加·斯诺用一台十六毫米手摇摄影机拍下了“一二·九”学生运动的场面,今天已成为珍贵的历史资料。

1938年,尤里斯·伊文思来了,这个“飞翔的荷兰人”飞到了中国,与他同行的还有我最崇拜的战地摄影师罗伯特·卡帕。在1936年,两个勇敢的人在西班牙内战爆发之际,把摄影机和照相机的镜头对准了这片燃烧的土地,伊文思拍摄了广受赞誉的纪录片《西班牙土地》,而卡帕也因拍摄《共和军之死》的照片一举成名。 “纪录”拥有了出生入死的刚毅血性。从此,“什么地方燃烧,就去什么地方拍摄”被奉为摄影师的职责。西班牙内战是西方前线,而中国战场则被称为是反法西斯斗争的东方前线,从西方前线远涉到东方前线,伊文思和卡帕在中国拍摄的珍贵图像仿佛西班牙影像的回音。

1938年4月初,在抵达中国不久,二人便拍摄了“台儿庄战役”,那是值得庆贺的第一场正面击溃日军的胜利,伊文思和卡帕要求上前线拍摄,最终未能拍到决战的场面,因为他们是外国人,没人敢为他们的生命承担风险,但他们还是抓住机会在台儿庄附近的小树林中拍摄了这场战斗。伊文思回忆说:“我不是一个作家,我通过画面能够更好地表达自己,我一定要表达死亡对我意味着什么,不仅仅是拍几个尸体,而是拍摄整个一段,死亡牵连到的往往是许多人。我触到了中国,中国也触到了我,我拍了战争,拍了一个在战争中瓦解,又在战火中形成的国家,我看到了勇敢!”

纪录这场战争的《四万万人民》成为了关于中国抗日战争的真实写照,并且起到了声援中国人民的抗日战争的积极作用,这些影像成为后来中国抗战影片的重要素材。而卡帕生平最有力度的照片,就是他拍摄的遭日军空袭后的劫难场面。

正如卡帕那句永远的名言:“如果你照片拍得不够好,因为你离得不够近”。1954年,卡帕在越南战场触雷身亡,如一个不参与杀戮的斗牛士般身着光彩耀目的斗牛士装束轰然倒下,而伊文思继续潜行在战火中。

伊文思的冒险不是赌徒的博彩,也不是亡命徒般的轻生,而是为激情所贯注,为信仰所战斗的勇气。在中国抗日战场上,在越南抗美的丛林中,在古巴剿匪的追击中,甚至在70岁高龄,依然在战火中拍摄。这个“飞翔的荷兰人”被祖国放逐,却四次来中国,他称中国是收养他的“第二故乡”,他爱这里的人民。

红色电影的开端——延安电影团

伊文思在临走之前,秘密地把一台埃摩摄影机交给了一位左翼影人吴印咸,这位吴印咸后来被称为共和国摄影艺术的拓荒者。1938年秋,吴印咸和袁牧之两人带着这台摄影机和从香港购得的全套电影器材到达延安,在八路军总政治部下成立了“延安电影团”。

最初电影团只有6个人,有电影工作经验的仅有3个。1938年10月1日,电影团开拍了自己的第一部作品,记录片《延安与八路军》。1940年袁牧之将完成的影片底片带到苏联,没想到正好苏德战争爆发,没能在苏联印出拷贝送回国内放映。进入40年代后,电影团拍摄了多部新闻短片,在根据地露天放映。

在世界电影史上,尤里斯·伊文思被称为纪录电影的先驱,与美国的罗伯特·弗拉哈迪、英国的约翰·格里尔逊和苏联的吉加·维尔托夫并称为四大纪录电影之父,与其他三位不同的是,伊文思的创作生涯最长,在长达60余年的创作生涯中拍摄了60余部影片,一部寻找失落青春的诗意纪录《塞纳河》曾使他获得1957年的戛纳金棕榈大奖。

中国的抗战不仅掀起了中国电影人的创作热情,也吸引了国外电影大师的镜头。上世纪30年代末,多位国外记录片导演来华摄制影片,他们中最杰出的代表就是尤里斯·伊文思。伊文思1938年在中国拍摄的《四万万人民》不仅是他电影生涯的代表作,也是他与中国维持50年的情谊的开端。从抗战开始,在不同的年代,他用自己的镜头纪录下了不同的中国。

外国人来华拍纪录片的历史,最早大约可以追溯到电影诞生的那几年。1896年,卢米艾尔兄弟派出了数百名摄影师奔赴世界各地拍片,其中一些摄影师就曾来华拍片。此后,美国人、意大利人、苏联人、瑞典人都曾经把镜头对准过中国,但多是风光片及风土人情、文物考古、民居民俗的纪录,直到战争的悄然到来。1935年,在燕京大学任教的美国记者埃德加·斯诺用一台十六毫米手摇摄影机拍下了“一二·九”学生运动的场面,今天已成为珍贵的历史资料。

1938年,尤里斯·伊文思来了,这个“飞翔的荷兰人”飞到了中国,与他同行的还有我最崇拜的战地摄影师罗伯特·卡帕。在1936年,两个勇敢的人在西班牙内战爆发之际,把摄影机和照相机的镜头对准了这片燃烧的土地,伊文思拍摄了广受赞誉的纪录片《西班牙土地》,而卡帕也因拍摄《共和军之死》的照片一举成名。 “纪录”拥有了出生入死的刚毅血性。从此,“什么地方燃烧,就去什么地方拍摄”被奉为摄影师的职责。西班牙内战是西方前线,而中国战场则被称为是反法西斯斗争的东方前线,从西方前线远涉到东方前线,伊文思和卡帕在中国拍摄的珍贵图像仿佛西班牙影像的回音。

1938年4月初,在抵达中国不久,二人便拍摄了“台儿庄战役”,那是值得庆贺的第一场正面击溃日军的胜利,伊文思和卡帕要求上前线拍摄,最终未能拍到决战的场面,因为他们是外国人,没人敢为他们的生命承担风险,但他们还是抓住机会在台儿庄附近的小树林中拍摄了这场战斗。伊文思回忆说:“我不是一个作家,我通过画面能够更好地表达自己,我一定要表达死亡对我意味着什么,不仅仅是拍几个尸体,而是拍摄整个一段,死亡牵连到的往往是许多人。我触到了中国,中国也触到了我,我拍了战争,拍了一个在战争中瓦解,又在战火中形成的国家,我看到了勇敢!”

纪录这场战争的《四万万人民》成为了关于中国抗日战争的真实写照,并且起到了声援中国人民的抗日战争的积极作用,这些影像成为后来中国抗战影片的重要素材。而卡帕生平最有力度的照片,就是他拍摄的遭日军空袭后的劫难场面。

正如卡帕那句永远的名言:“如果你照片拍得不够好,因为你离得不够近”。1954年,卡帕在越南战场触雷身亡,如一个不参与杀戮的斗牛士般身着光彩耀目的斗牛士装束轰然倒下,而伊文思继续潜行在战火中。

伊文思的冒险不是赌徒的博彩,也不是亡命徒般的轻生,而是为激情所贯注,为信仰所战斗的勇气。在中国抗日战场上,在越南抗美的丛林中,在古巴剿匪的追击中,甚至在70岁高龄,依然在战火中拍摄。这个“飞翔的荷兰人”被祖国放逐,却四次来中国,他称中国是收养他的“第二故乡”,他爱这里的人民。

红色电影的开端——延安电影团

伊文思在临走之前,秘密地把一台埃摩摄影机交给了一位左翼影人吴印咸,这位吴印咸后来被称为共和国摄影艺术的拓荒者。1938年秋,吴印咸和袁牧之两人带着这台摄影机和从香港购得的全套电影器材到达延安,在八路军总政治部下成立了“延安电影团”。

最初电影团只有6个人,有电影工作经验的仅有3个。1938年10月1日,电影团开拍了自己的第一部作品,记录片《延安与八路军》。1940年袁牧之将完成的影片底片带到苏联,没想到正好苏德战争爆发,没能在苏联印出拷贝送回国内放映。进入40年代后,电影团拍摄了多部新闻短片,在根据地露天放映。

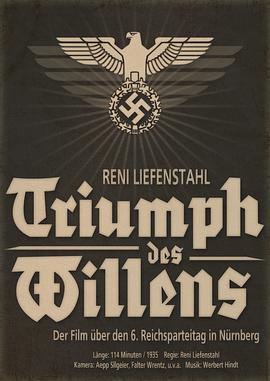

意志的胜利 (1935) IMDb 豆瓣 TMDB 维基数据

Triumph des Willens

8.0 (152 个评分)

导演:

莱妮·里芬施塔尔

演员:

Adolf Hitler

/

马克斯·阿曼

…

其它标题:

Triumph des Willens

/

Triumph of the Will

…

1934年,德国著名女导演莱尼•里芬斯塔尔(Leni Riefenstahl)受邀拍摄了《意志的胜利》。影片由纳粹构思,第三帝国出资赞助,记录了纳粹巅峰时期的会议、集会和游行盛况。为配合拍摄,帝国提供无限制的经费,一百多人的摄制组,无数的聚光灯,十六名一流摄影师、三十台 摄影机、二十二辆配备司机的汽车和身着制服的机动警官,这庞大且豪华的摄制队伍加上里芬斯塔尔天才的创造力和美学理念,为影史奉上了一部最为完美也最受争议的杰作。

《意志的胜利》被称为“最具权威性的宣传电影”,它荣获1935年威尼斯电影节和巴黎电影节最佳纪录片奖。

《意志的胜利》被称为“最具权威性的宣传电影”,它荣获1935年威尼斯电影节和巴黎电影节最佳纪录片奖。

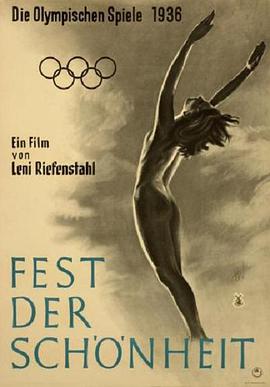

奥林匹亚2:美的祭典 (1938) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

Olympia 2. Teil - Fest der Schönheit

9.0 (18 个评分)

导演:

莱妮·里芬施塔尔

演员:

杰克·贝雷斯福德

/

拉尔夫·拜尔热尼

…

其它标题:

Olympia 2. Teil - Fest der Schönheit

/

奥林匹亚2:美的节日

…

这是一部以1936年在德国首都柏林举办的第11届国际奥林匹克运动会为内容的大型纪录片。影片集中记录了若干项重点赛事的决赛,特别是打破世界或奥运会记录,与德国运动员夺冠摘金的项目。

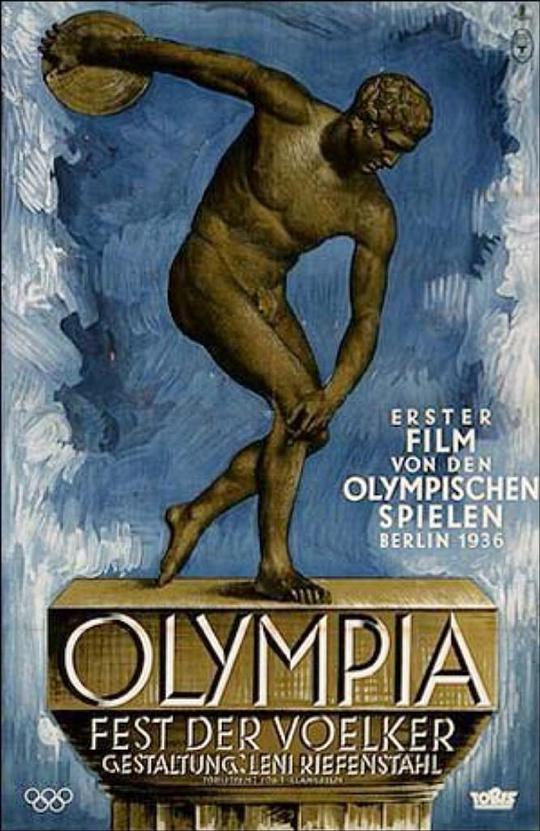

奥林匹亚1:民族的节日 (1938) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

Olympia 1. Teil - Fest der Völker

8.9 (39 个评分)

导演:

莱妮·里芬施塔尔

演员:

大卫·奥尔布里顿

/

杰克·贝雷斯福德

…

其它标题:

Olympia 1. Teil - Fest der Völker

/

奥林匹亚1:民族的祭典

…

这部关于1936年柏林奥运会的纪录片是第一部纪录夏季奥运会的电影。有如英雄史诗般气势恢弘,堪称影片史上的经典之作。至今仍有争议的德国女导演莱妮·瑞芬斯塔尔在拍摄本片时得到希特勒的全力支持,动用了大量的人力与物力,可以说空前绝后。影片通过镜头向观众展示了运动之美,竞争的刺激以及理想主义的巅峰。同时试图以歌颂年轻男性躯体之美以及运动的威力来宣扬纳粹精神,被认为是一部纳粹唯美主义的登峰造极之作,从此永远打上了历史的烙印。本片分上下两部,由《国家的节日》和《美的节日》构成。

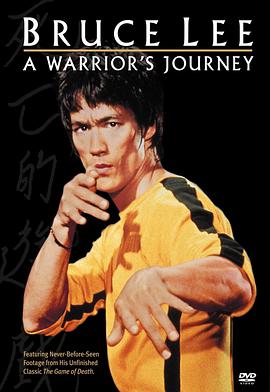

李小龙:勇士的旅程 (2000) 豆瓣 IMDb 维基数据 TMDB

Bruce Lee: A Warrior's Journey

9.4 (10 个评分)

导演:

李小龙

/

约翰·利特尔

演员:

李小龙

/

卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔

…

其它标题:

Bruce Lee: A Warrior's Journey

/

死亡游戏之旅

…

李小龙的遗作《死亡游戏》于一九七八年公映,当中只有约十一分钟的片断有他亲自拍摄。一九九四年一次偶然的机会下,约翰。力图先生与李小龙遗孀李莲达女士在李氏爱达荷州的故居中,发现李小龙筹拍《死亡游戏》的武术设计手稿及剧本等,其中部分片段,并没有在公映的《死亡游戏》中出现。这个发现激发他致力寻找有关片段的决心。力图先生是唯一一位 获授权使用李小龙的文字手稿 、照片、及其其他影像资料的人。他于同年飞抵香港,与嘉禾高层商量寻找这些片段的在事宜。在李莲达女士和功夫片研究者龙比意先生的协助下,他终于从嘉禾片仓中找到《死亡游戏》弃片。之后他根据李小龙原来的剧本剪接成《死亡游戏之旅 》这部长九十分钟的记录片,当中包括约二十五分钟李小龙原为《死亡游戏》所拍,而从未曝光的珍贵片段。