散文

The Book of Delights 豆瓣

作者:

Ross Gay

Algonquin Books

2019

- 2

“Ross Gay’s eye lands upon wonder at every turn, bolstering my belief in the countless small miracles that surround us.” —Tracy K. Smith, Pulitzer Prize winner and U.S. Poet Laureate

The winner of the NBCC Award for Poetry offers up a spirited collection of short lyric essays, written daily over a tumultuous year, reminding us of the purpose and pleasure of praising, extolling, and celebrating ordinary wonders.

In The Book of Delights, one of today’s most original literary voices offers up a genre-defying volume of lyric essays written over one tumultuous year. The first nonfiction book from award-winning poet Ross Gay is a record of the small joys we often overlook in our busy lives. Among Gay’s funny, poetic, philosophical delights: a friend’s unabashed use of air quotes, cradling a tomato seedling aboard an airplane, the silent nod of acknowledgment between the only two black people in a room. But Gay never dismisses the complexities, even the terrors, of living in America as a black man or the ecological and psychic violence of our consumer culture or the loss of those he loves. More than anything other subject, though, Gay celebrates the beauty of the natural world--his garden, the flowers peeking out of the sidewalk, the hypnotic movements of a praying mantis.

The Book of Delights is about our shared bonds, and the rewards that come from a life closely observed. These remarkable pieces serve as a powerful and necessary reminder that we can, and should, stake out a space in our lives for delight.

The winner of the NBCC Award for Poetry offers up a spirited collection of short lyric essays, written daily over a tumultuous year, reminding us of the purpose and pleasure of praising, extolling, and celebrating ordinary wonders.

In The Book of Delights, one of today’s most original literary voices offers up a genre-defying volume of lyric essays written over one tumultuous year. The first nonfiction book from award-winning poet Ross Gay is a record of the small joys we often overlook in our busy lives. Among Gay’s funny, poetic, philosophical delights: a friend’s unabashed use of air quotes, cradling a tomato seedling aboard an airplane, the silent nod of acknowledgment between the only two black people in a room. But Gay never dismisses the complexities, even the terrors, of living in America as a black man or the ecological and psychic violence of our consumer culture or the loss of those he loves. More than anything other subject, though, Gay celebrates the beauty of the natural world--his garden, the flowers peeking out of the sidewalk, the hypnotic movements of a praying mantis.

The Book of Delights is about our shared bonds, and the rewards that come from a life closely observed. These remarkable pieces serve as a powerful and necessary reminder that we can, and should, stake out a space in our lives for delight.

做一个清醒的现代人 豆瓣

7.6 (17 个评分)

作者:

刘擎

湖南文艺出版社

2021

- 4

★ “中文世界公共写作的典范”

★ 一本在剧变时代成为一个清醒的现代人的思想指南。

★ 作为以政治哲学教授的身份介入国内火爆综艺《奇葩说》的学者,刘擎老师让哲学走下神坛,用真正人性的智慧和学者的温柔圈粉,其中包括但不限于马东、蔡康永、李诞、宋丹丹、杨幂、一众辩手,以及数千万观众。

★ 知名学者+《奇葩说》导师刘擎教授解读现代思想,呈现观念与现实的完美结合,澄清我们的处境与自我理解,在风险与意外交织的年代重建现代人对未来的想象。蔡康永、李诞、刘瑜、施展、李筠诚挚推荐!

★ 这本书搭建与多元价值对话的桥梁,理解现代世界的复杂性,为焦虑的现代人拨开观念的迷雾,打开更广阔的思想视野,反思现代人的精神道德困境,重获对个人生活的掌控感。

★ 从明白自己是谁、自己在做什么,以及为什么会这么做,到反思自己的生活所身处的世界,如何接触生活的更多可能、开垦属于自己的领地,打破与现实生活之间的距离感,重获崭新的“自我理解”。

【内容简介】

在当代中国传统文化的纵向传承与外来文化的横向互动中,在这种“纵横交错”的文化背景下,刘擎教授通过发人深省的文字启发我们以理性化的方式来探索世界和自己,思考“人应当信奉什么”“应当怎样生活”“如何理解和应对困境”等诸多问题。

这部作品兼具敏锐的历史意识与深切的现实关怀。刘擎教授结合历史、文化、政治、哲学等众多元素,解读社会发展变化、思想的演进,以求大众在面对这个时代时,能够辨析问题与观念的来龙去脉,澄清我们的处境与自我理解,重建对未来的想象。

【名人推荐】

我们常常放弃自己,想要蒙混度日;但刘擎教授不想放弃我们,他希望我们醒来。这就是他的热情、他的可爱、他的理直气壮。知道他在乎我们,谁还能把脸转开呢?

——蔡康永

刘擎老师就是那种不认同你的观点,也愿意与你诚恳讨论的人。他的观点我也很多不认同,或者干脆没看懂,但觉得都该认真对待,都该看看,因为这位赤子的气质让你只能信赖。

——李诞

刘擎可能是最配得上“娓娓道来”这个词的学者,他的语言干净而准确,讲道理善于以退为进,他总在追问最重大的问题,但并不急于找到答案,而是引领着读者探寻沿途层峦叠嶂的风景。

——刘瑜

这个世界会变好吗?相信身处当下动荡多变、思想激辩时代的年轻人面对这一问题,多少会有迷茫与彷徨。刘擎老师在这本书里,将高远的哲学观念与世界真实状况的联系展示给大家。如果你对时代与自身有困惑,来跟随他做一次思想的体操与观念的探险吧。

——施展

刘擎老师一直是中文世界公共写作的典范。他奇妙地把渊博的知识和深刻的思考清晰明快、亲切友好、情义满满地呈现给读者。没有居高临下的训导,只有真诚的智识邀约。他约我们一起思考和讨论关乎我们每个人的议题,在清明的理智中携手走向未来。

——李筠

★ 一本在剧变时代成为一个清醒的现代人的思想指南。

★ 作为以政治哲学教授的身份介入国内火爆综艺《奇葩说》的学者,刘擎老师让哲学走下神坛,用真正人性的智慧和学者的温柔圈粉,其中包括但不限于马东、蔡康永、李诞、宋丹丹、杨幂、一众辩手,以及数千万观众。

★ 知名学者+《奇葩说》导师刘擎教授解读现代思想,呈现观念与现实的完美结合,澄清我们的处境与自我理解,在风险与意外交织的年代重建现代人对未来的想象。蔡康永、李诞、刘瑜、施展、李筠诚挚推荐!

★ 这本书搭建与多元价值对话的桥梁,理解现代世界的复杂性,为焦虑的现代人拨开观念的迷雾,打开更广阔的思想视野,反思现代人的精神道德困境,重获对个人生活的掌控感。

★ 从明白自己是谁、自己在做什么,以及为什么会这么做,到反思自己的生活所身处的世界,如何接触生活的更多可能、开垦属于自己的领地,打破与现实生活之间的距离感,重获崭新的“自我理解”。

【内容简介】

在当代中国传统文化的纵向传承与外来文化的横向互动中,在这种“纵横交错”的文化背景下,刘擎教授通过发人深省的文字启发我们以理性化的方式来探索世界和自己,思考“人应当信奉什么”“应当怎样生活”“如何理解和应对困境”等诸多问题。

这部作品兼具敏锐的历史意识与深切的现实关怀。刘擎教授结合历史、文化、政治、哲学等众多元素,解读社会发展变化、思想的演进,以求大众在面对这个时代时,能够辨析问题与观念的来龙去脉,澄清我们的处境与自我理解,重建对未来的想象。

【名人推荐】

我们常常放弃自己,想要蒙混度日;但刘擎教授不想放弃我们,他希望我们醒来。这就是他的热情、他的可爱、他的理直气壮。知道他在乎我们,谁还能把脸转开呢?

——蔡康永

刘擎老师就是那种不认同你的观点,也愿意与你诚恳讨论的人。他的观点我也很多不认同,或者干脆没看懂,但觉得都该认真对待,都该看看,因为这位赤子的气质让你只能信赖。

——李诞

刘擎可能是最配得上“娓娓道来”这个词的学者,他的语言干净而准确,讲道理善于以退为进,他总在追问最重大的问题,但并不急于找到答案,而是引领着读者探寻沿途层峦叠嶂的风景。

——刘瑜

这个世界会变好吗?相信身处当下动荡多变、思想激辩时代的年轻人面对这一问题,多少会有迷茫与彷徨。刘擎老师在这本书里,将高远的哲学观念与世界真实状况的联系展示给大家。如果你对时代与自身有困惑,来跟随他做一次思想的体操与观念的探险吧。

——施展

刘擎老师一直是中文世界公共写作的典范。他奇妙地把渊博的知识和深刻的思考清晰明快、亲切友好、情义满满地呈现给读者。没有居高临下的训导,只有真诚的智识邀约。他约我们一起思考和讨论关乎我们每个人的议题,在清明的理智中携手走向未来。

——李筠

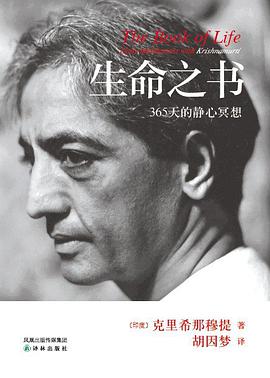

生命之书 豆瓣

The Book of Life:Daily Meditations with Krishnamurti

8.1 (21 个评分)

作者:

[印度] 吉杜·克里希那穆提

译者:

胡因梦

译林出版社

2011

- 6

本书是克氏教诲的精选,诸多内容内地读者都不曾接触。对于尚未领略克氏智慧之光的人而言,它是最佳入门读物,深入浅出,完整详实。对于已经入门的读者而言,它是深化之书,厘清困惑,涤净烦忧。绝对值得再三阅读,细细品味。

你可曾安静地坐着,不专注于任何事物,也不费劲地集中注意力,而是非常安详地坐着?这时你会听到各式各样的声音,会听到远处的喧闹声以及近在咫尺的细微声响。这意味着你把所有的声音都听进去了。你会发现自己的心在不强求的情况下产生了惊人的转变。这份转变里自有美和深刻的洞识。

封底推荐

当他进入我的屋里时,我禁不住对自己说:“这绝对是菩萨无疑了!”

—— 纪伯伦(Kahlil Gibran)

在我人生中,克里希那穆提曾深深地影响我,帮助我突破了重重的自我设限。

—— 迪帕克•乔普拉(Deepak Chopra)

克里希那穆提的话带给人一种非比寻常的亲切感:优美、富有诗意,其博大精深犹如浩瀚的虚空一般。

—— 杰克•康菲尔德(Jack Kornfield)

克里希那穆提的语言赤裸而富有启发性,它替代了障碍竞赛和捕鼠器,令日常生活变成一种喜悦的过程。

—— 亨利•米勒(Henry Miller)

听克里希那穆提演讲,就像在听佛陀传法,如此的力道,如此原创的大家之言。

—— 赫胥黎(Aldous Huxley)

一种深奥而新颖的自我认识之道,为个人解脱及成熟之爱带来更深的洞识。

—— 罗洛•梅(Rollo May)

我认为克里希那穆提为我们这个时代所带来的意义就是:人必须为自己思考,而不是被外在的宗教或灵性上的权威所左右。

—— 范•莫里森(Van Morrison)

克里希那穆提带给我深思的机会,并促使我去追求自己几乎不理解的东西。

——约瑟夫•坎贝尔(Joseph Campbell)

你可曾安静地坐着,不专注于任何事物,也不费劲地集中注意力,而是非常安详地坐着?这时你会听到各式各样的声音,会听到远处的喧闹声以及近在咫尺的细微声响。这意味着你把所有的声音都听进去了。你会发现自己的心在不强求的情况下产生了惊人的转变。这份转变里自有美和深刻的洞识。

封底推荐

当他进入我的屋里时,我禁不住对自己说:“这绝对是菩萨无疑了!”

—— 纪伯伦(Kahlil Gibran)

在我人生中,克里希那穆提曾深深地影响我,帮助我突破了重重的自我设限。

—— 迪帕克•乔普拉(Deepak Chopra)

克里希那穆提的话带给人一种非比寻常的亲切感:优美、富有诗意,其博大精深犹如浩瀚的虚空一般。

—— 杰克•康菲尔德(Jack Kornfield)

克里希那穆提的语言赤裸而富有启发性,它替代了障碍竞赛和捕鼠器,令日常生活变成一种喜悦的过程。

—— 亨利•米勒(Henry Miller)

听克里希那穆提演讲,就像在听佛陀传法,如此的力道,如此原创的大家之言。

—— 赫胥黎(Aldous Huxley)

一种深奥而新颖的自我认识之道,为个人解脱及成熟之爱带来更深的洞识。

—— 罗洛•梅(Rollo May)

我认为克里希那穆提为我们这个时代所带来的意义就是:人必须为自己思考,而不是被外在的宗教或灵性上的权威所左右。

—— 范•莫里森(Van Morrison)

克里希那穆提带给我深思的机会,并促使我去追求自己几乎不理解的东西。

——约瑟夫•坎贝尔(Joseph Campbell)

书读完了 豆瓣

7.7 (13 个评分)

作者:

金克木

/

黄德海(编)

译者:

有2017年6月2印本

上海文艺出版社

2017

- 5

金克木先生一代大家,其读书与治学自有独到幽微之处。惜其著作出版广而且杂,况未经人整理,故今日学子,得片羽易 ,而欲窥其全面则难。本书编者爬梳剔抉,参互考寻,从金克木生前约30部已出版著作中精选出有关读书治学方法的文章 50余篇,分“书读完了”——读什么书;“福尔摩斯与读书得间”——怎么读书;读书、读人、读物——读通书三辑,其文说理叙事,皆清秀流利,无晦涩难懂之处,普通读者循序渐进,或可一窥大家通人治学读书之堂奥。2017全新增订版,将金克木的读书心得完整呈现。

击壤歌 豆瓣

7.5 (21 个评分)

作者:

朱天心

理想国 | 广西师范大学出版社

2016

- 6

《击壤歌》如实记录了少女时代的作家与其三五好友明朗有情的高中岁月。他们不事生产,只知欢愁,却又大志随风起,未远行路定。这一段“击壤歌”始于十六七岁的小虾与卡洛走在台大旁的新生南路,曲终奏雅于一九七六年七月一日小虾奔赴大学联考的介寿路。今日再看,迤逦两时间轴点之间曾经那么飞扬跋扈的青春狂言与大梦,甚至少女的娇憨稚语,尚复能来?高中生活是永远值得怀念的,青春年少唯有诚挚写下。

高中生活是永远值得怀念的,翻开它,真是一迳的阳光和蓝天,雷雨的夏日午后,该有个长长凉凉绿绿的红砖路,让我走个没完,风再起,叫我一路立大志下去,也不愁。

——朱天心

作为《击壤歌》第一代粉丝,再一次回头一望,不必感慨“日月忽其不淹兮,恐美人之迟暮”,更不用丧气“去圣邈远,宝变为石”,我更看见在那朱天心的源头,更有巨大的光源,随着资料档案陆续解密出土,其身形日益清晰。

——林俊颖

再过几年,朱天心在北一女的那些同学都就职的就职,结婚的结婚了,又若干年后开起同学会来,见了面个个变得俗气与漠然,像《红楼梦》八十回后有一章是《病神瑛泪洒相思地》,昔日的姑娘都嫁的嫁了,死的死了。这时你对变得这样庸庸碌碌的昔年同学,你又将如何写法?这不是一句往事如梦可以了得。

《方舟上的日子》与《击壤歌》是永生的,但今你已不能再像从前的与她们玩了,昔年的男孩子也是一样,他们也不能再与你玩了。以前是大家都年纪小,大家都与天同在,与神同在,所以你与那些女孩子男孩子如同一人,而今是离开了神,只有你与这些人们,以前你是不知不觉都是写的神的示现,神的言语,而现在你是用的什么语言,写的什么现象呢?

连后四十回的《红楼梦》也是在这一点上烦恼了,不说失败,也是失意,然则今后朱天心将怎样来打开这一关呢?”

——胡兰成

与姐姐朱天文不同,朱天心是阳气的。阳气之难,难在纯阳。中国民间说的吕洞宾,即苦炼纯阳一功。可是见到朱天心,读到她的小说,乖乖,竟生来就是纯阳的,吕洞宾苦炼,不免有点可怜。

——阿城

高中生活是永远值得怀念的,翻开它,真是一迳的阳光和蓝天,雷雨的夏日午后,该有个长长凉凉绿绿的红砖路,让我走个没完,风再起,叫我一路立大志下去,也不愁。

——朱天心

作为《击壤歌》第一代粉丝,再一次回头一望,不必感慨“日月忽其不淹兮,恐美人之迟暮”,更不用丧气“去圣邈远,宝变为石”,我更看见在那朱天心的源头,更有巨大的光源,随着资料档案陆续解密出土,其身形日益清晰。

——林俊颖

再过几年,朱天心在北一女的那些同学都就职的就职,结婚的结婚了,又若干年后开起同学会来,见了面个个变得俗气与漠然,像《红楼梦》八十回后有一章是《病神瑛泪洒相思地》,昔日的姑娘都嫁的嫁了,死的死了。这时你对变得这样庸庸碌碌的昔年同学,你又将如何写法?这不是一句往事如梦可以了得。

《方舟上的日子》与《击壤歌》是永生的,但今你已不能再像从前的与她们玩了,昔年的男孩子也是一样,他们也不能再与你玩了。以前是大家都年纪小,大家都与天同在,与神同在,所以你与那些女孩子男孩子如同一人,而今是离开了神,只有你与这些人们,以前你是不知不觉都是写的神的示现,神的言语,而现在你是用的什么语言,写的什么现象呢?

连后四十回的《红楼梦》也是在这一点上烦恼了,不说失败,也是失意,然则今后朱天心将怎样来打开这一关呢?”

——胡兰成

与姐姐朱天文不同,朱天心是阳气的。阳气之难,难在纯阳。中国民间说的吕洞宾,即苦炼纯阳一功。可是见到朱天心,读到她的小说,乖乖,竟生来就是纯阳的,吕洞宾苦炼,不免有点可怜。

——阿城

Streaming Now: Postcards from the Thing That Is Happening Goodreads 豆瓣

作者:

Laurie Stone

Dottir Press

2022

- 5

<em>Streaming Now: Postcards from the Thing That Is Happening</em> is a collection of hybrid feminist narratives that perfectly captures the many paradoxes of the COVID-19 pandemic, contrasting the seemingly never-ended public catastrophes we experienced as a collective with the isolated, often-mundane lives we carried out in private.<br /><br />Shifting effortless between social commentary and memoir, glimpses of history and threads of fiction, Stone, a lifelong feminist and longtime contributor to the <em>Village Voice</em> and NPR's <em>Fresh Air</em>, unapologetically observes against the backdrop of a Zoom call the evolution of feminism over the years, the gendered sexual politics underlying Jeffrey Toobin's public disgrace, rage and Rebecca Solnit-like hope on the heels of Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsberg's death, and the way we continue to pot and maintain our plants amidst the broken narrative of our world's future. As Stone says, It’s good this narrative has been broken. In the narrative that has been broken, people ignored the way so many things they wanted required the suffering of others.<br /><br />In a time when most of us felt more alone than ever before, Laurie Stone's <em>Streaming Now: Postcards from the Thing That Is Happening</em> is a retroactive but no less timely reminder that we were less alone in our thoughts than we thought.

Gift from the Sea 豆瓣

作者:

Anne Morrow Lindbergh

Pantheon Books

1991

- 10

n time for the holiday season--in an appropriate and enticing new format, and with a striking new jacket--a spectacular hardcover reissue of one of the most beloved books of our time. Since it was first published in 1955, Gift from the Sea has enlightened and offered solace to readers on subjects from love and marriage to peace and contentment.

Great Books 豆瓣

作者:

David Denby

Audio Literature

1998

- 3

Amazon.com

David Denby, New York city movie critic and journalist, entered Columbia University in 1991 to take the university's famous course in "Great Books." This is the course that, in preserving the notion of the western canon without apology to multiculturalists and feminists, has been an unlikely focus of America's culture war in recent years. Where other universities have caved in and revised or enlarged the canon, Columbia's course has remained intact. Denby's intention as a writer and protagonist in the culture war was to record the experience and the personal impact of the course. He has produced a cry from the heart in favor of the classics of western civilization, relaying with infectious enthusiasm how literature touched his soul. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.

David Denby, New York city movie critic and journalist, entered Columbia University in 1991 to take the university's famous course in "Great Books." This is the course that, in preserving the notion of the western canon without apology to multiculturalists and feminists, has been an unlikely focus of America's culture war in recent years. Where other universities have caved in and revised or enlarged the canon, Columbia's course has remained intact. Denby's intention as a writer and protagonist in the culture war was to record the experience and the personal impact of the course. He has produced a cry from the heart in favor of the classics of western civilization, relaying with infectious enthusiasm how literature touched his soul. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.