传记

山长水远:陈省身的一生 (2011) 豆瓣

Taking the Long View: The Life of Shiing-shen Chern

导演:

George Wylie Paul Hunt

其它标题:

Taking the Long View: The Life of Shiing-shen Chern

Taking the Long View: The Life of Shiing-shen Chern (2010) examines the life of a remarkable mathematician whose formidable mathematical contributions were matched by an approach and vision that helped build bridges between China and the West. Shiing-shen Chern is portrayed as a man who dedicated his life to pure mathematics with the style of a classical Chinese sage.

朱鎔基傳 豆瓣

作者:

[美] 龍安志

译者:

丁力

香港中和

2012

- 1

全球唯一中文本

德國前總理赫爾穆特˙施密特撰寫序言

世界貿易組織前總幹事素帕猜˙帕尼帕迪博士撰寫前言

在香港金融領域出任公職的生涯裡,我曾有幸遇上朱總。他為人高瞻遠矚,處事運籌帷幄,加上鞠躬盡瘁的態度,一直是我學習的榜樣。朱總對我的支持、鼓勵和稱許,更為我的工作增添了無限的動力。《朱鎔基傳--朱鎔基與現代中國的轉型》恰恰把我心目中朱總的印象,細緻地描繪出來。這本書更詳述了朱總對中國經濟發展所作出的重大貢獻,值得讀者咀嚼細閱。 ——任志剛(香港金融管理局前總裁)

本書作者是美國人,1981年剛20歲時,他就來到中國,並在中國長期生活和工作,成為一個社會活動家、國際危機調停人、政治經濟學家和作家。

他以對中國經濟社會的深刻了解,加以嚴謹的創作態度、寬厚的經濟學功底和廣泛深入的第一手調查資料,將讀者帶回到20世紀90年代的中國,那時改革開放伊始,市場經濟的秩序尚未建立,陳腐機械的觀念束縛著人們的頭腦,腐敗、違規、詐騙、投機等等亂象充斥金融、國企、房地產等各個經濟領域。

朱鎔基以非凡的勇氣擔當起中國向市場經濟轉型的艱巨工程,採用了作者稱之為“受管理的市場化”的方法,再造了中國的金融系統,引導中國平穩地渡過了亞洲金融危機,打破“鐵飯碗”,重組了國有企業,建立了現代企業制度,精簡了各級政府機構,重建了現代社會保障制度等。朱鎔基在大刀闊斧的改革中保持了中國社會的穩定和經濟平穩快速的增長,把中國帶入了一個嶄新的時代。

朱鎔基創造了歷史。

作者客觀公正、條理清晰地再現了這一歷史進程,對朱鎔基在1992-2002年就任國務院副總理和總理這十年來經濟改革政策逐一點評,論證其成敗得失。希望本書能使讀者更多地了解朱鎔基、了解當下中國!

德國前總理赫爾穆特˙施密特撰寫序言

世界貿易組織前總幹事素帕猜˙帕尼帕迪博士撰寫前言

在香港金融領域出任公職的生涯裡,我曾有幸遇上朱總。他為人高瞻遠矚,處事運籌帷幄,加上鞠躬盡瘁的態度,一直是我學習的榜樣。朱總對我的支持、鼓勵和稱許,更為我的工作增添了無限的動力。《朱鎔基傳--朱鎔基與現代中國的轉型》恰恰把我心目中朱總的印象,細緻地描繪出來。這本書更詳述了朱總對中國經濟發展所作出的重大貢獻,值得讀者咀嚼細閱。 ——任志剛(香港金融管理局前總裁)

本書作者是美國人,1981年剛20歲時,他就來到中國,並在中國長期生活和工作,成為一個社會活動家、國際危機調停人、政治經濟學家和作家。

他以對中國經濟社會的深刻了解,加以嚴謹的創作態度、寬厚的經濟學功底和廣泛深入的第一手調查資料,將讀者帶回到20世紀90年代的中國,那時改革開放伊始,市場經濟的秩序尚未建立,陳腐機械的觀念束縛著人們的頭腦,腐敗、違規、詐騙、投機等等亂象充斥金融、國企、房地產等各個經濟領域。

朱鎔基以非凡的勇氣擔當起中國向市場經濟轉型的艱巨工程,採用了作者稱之為“受管理的市場化”的方法,再造了中國的金融系統,引導中國平穩地渡過了亞洲金融危機,打破“鐵飯碗”,重組了國有企業,建立了現代企業制度,精簡了各級政府機構,重建了現代社會保障制度等。朱鎔基在大刀闊斧的改革中保持了中國社會的穩定和經濟平穩快速的增長,把中國帶入了一個嶄新的時代。

朱鎔基創造了歷史。

作者客觀公正、條理清晰地再現了這一歷史進程,對朱鎔基在1992-2002年就任國務院副總理和總理這十年來經濟改革政策逐一點評,論證其成敗得失。希望本書能使讀者更多地了解朱鎔基、了解當下中國!

星星之火:全泰壹评传 豆瓣

作者:

[韩]赵英来

译者:

刘建洲

勞動力

2013

- 7

韓國女工學院總幹事、將畢生精力奉獻給韓國勞工運動的李喆順女士:「當年我的朋友目睹全泰壹自焚,轉述給我聽,我非常震驚。一個與我年紀相若的人,怎麼會肩負如此巨大的重擔並自殺的呢?」

「不要讓我白白死去!」

1970年11月13日,年僅22歲的韓國製衣廠工人全泰壹手持《勞動基準法》引火自焚。這件也許微不足道的事情,卻成為了日後無數韓國工人和知識分子拒絕成為盲目為生產付出血汗的機器,並開始投身勞工運動的啟蒙。韓國勞工的生存狀況,從此因為人們的行動,跟以往再不一樣。

全泰壹是誰?他如何踏上捨身抗爭的道路?從在不見天日的製衣廠裡埋頭苦幹,到走上街頭,啟發了一代又一代韓國民眾的良心與勇氣……透過這本集中、港、韓三地力量出版的全泰壹傳記中譯本,全泰壹的精神將存活於更多受壓迫的工人心中。

根据英译本翻译的韩国工人全泰壹评传,是电影《美丽青年全泰壹》的蓝本

「不要讓我白白死去!」

1970年11月13日,年僅22歲的韓國製衣廠工人全泰壹手持《勞動基準法》引火自焚。這件也許微不足道的事情,卻成為了日後無數韓國工人和知識分子拒絕成為盲目為生產付出血汗的機器,並開始投身勞工運動的啟蒙。韓國勞工的生存狀況,從此因為人們的行動,跟以往再不一樣。

全泰壹是誰?他如何踏上捨身抗爭的道路?從在不見天日的製衣廠裡埋頭苦幹,到走上街頭,啟發了一代又一代韓國民眾的良心與勇氣……透過這本集中、港、韓三地力量出版的全泰壹傳記中譯本,全泰壹的精神將存活於更多受壓迫的工人心中。

根据英译本翻译的韩国工人全泰壹评传,是电影《美丽青年全泰壹》的蓝本

巴顿将军 (1970) IMDb 豆瓣 TMDB 维基数据

Patton

7.7 (128 个评分)

导演:

富兰克林·沙夫纳

演员:

乔治·C·斯科特

/

卡尔·莫尔登

…

其它标题:

Patton

/

铁血将军巴顿

…

1943年3月,巴顿(乔治·C·斯科特 George C. Scott 饰)率美军在法属摩洛哥登陆后临危受命,担任美军在北非的第二军团长,性格强势、钟情古典文化又熟稔战史相信灵魂转世的巴顿很快用铁血律令扭转了北非部队的散漫风格,连番激战后与蒙哥马利统率的英军合力将“沙漠之狐”隆美尔赶出了北非。随后升任第7集团军司令的巴顿筹划占领西西里,战斗中巴顿抢在蒙哥马利之前连下军事重镇,立下赫赫战功的同时饱受非议,部下指责他用士兵的生命换取荣耀,在成功占领西西里后,巴顿因严厉训斥一位士兵遭到媒体的谴责,铁血将军只得公开道歉……然而长于战争的巴顿又迎来了新的重任……

莎士比亚 豆瓣

Shakespeare

8.1 (12 个评分)

作者:

[英]安东尼·伯吉斯

译者:

刘国云

广西师范大学出版社

2015

- 6

很多作家站在万神殿外准备进殿。

这时候来了一个人,不和任何人打招呼,昂首走入了万神殿。

这个人就是莎士比亚。

.

“莎士比亚就是我们自己,是忍受煎熬的凡人俗士,为不大不小的抱负激励,关心钱财,受欲念之害,太平庸了。他的背像个驼峰,驮着一种神奇而又未知何故显得不相干的天才……我们都是威尔。莎士比亚是我们众多救赎者中一位救赎者的名字。 ” ——安东尼•伯吉斯

.

威廉•莎士比亚(William Shakespeare,1564—1616),诗人、剧作家、演员,西方经典的中心。歌德说:我读到他的第一页,就使我这一生都属于他。博尔赫斯说:上帝梦见了世界,就像莎士比亚梦见了他的戏剧。他创造了近千年来文学史上最重要的作品,被认为是“俗世的圣经”,关于他的生平我们却所知甚微:作品之外,莎士比亚本人的形象始终模糊。

莎士比亚匪夷所思的创造力源自何处?他是“专门注意人家不留心的零碎东西的小偷”,还是化平庸为灿烂的魔法师?一个乡村青年如何汲取大千世界的养料,短短数年上升为大众剧坛的明星?他驾驭本国语言的盖世才华,对于人类心灵的深刻了解,如何一步步大放异彩?

在无数为莎士比亚画像的尝试中,英国著名作家安东尼•伯吉斯的莎氏传独具匠心。伯吉斯怀着思乡之情,追慕一个喧嚣变革的文艺复兴时代,追踪莎士比亚成就文学之路的迂回小径。在他笔下,这位天才的肖像最终与每一个凡夫俗子的形象重合:世界是一座剧场,莎士比亚是我们其中一位救赎者的名字。

.

评论推荐:

“他(刘国云)翻译的伯吉斯《莎士比亚》传记是现在能找到的最准确、流畅、清雅的译文之一……认真写书,必有回响。”——金雯(华东师范大学比较文学教授)

“除了伯吉斯,你很难想象别人用这样的口气谈论莎士比亚,你简直可以看见一只手跨过四百年,拍拍那个叫威尔的‘伦(敦)漂’青年的肩膀。有时候,我觉得这就是为什么面对众多关于莎翁的材料,我仍有重读伯吉斯的必要。”——黄昱宁(出版人、翻译家、作家)

“读《莎士比亚》,是看一个才华盖世的小说家怎样愉快地想象另一个他所挚爱的作家的人生,是看作者在一个不太成立‘又被无以计数地尝试过的’(伯吉斯本书开场语)题目下,怎样微妙地制造差异和乐趣。其中最明显的是小说家对叙述弧度的把握——世上所有的话都供他驱驰,而且他知道故事到了什么分儿上该用上哪一句。”——陈以侃(评论家、翻译家)

这时候来了一个人,不和任何人打招呼,昂首走入了万神殿。

这个人就是莎士比亚。

.

“莎士比亚就是我们自己,是忍受煎熬的凡人俗士,为不大不小的抱负激励,关心钱财,受欲念之害,太平庸了。他的背像个驼峰,驮着一种神奇而又未知何故显得不相干的天才……我们都是威尔。莎士比亚是我们众多救赎者中一位救赎者的名字。 ” ——安东尼•伯吉斯

.

威廉•莎士比亚(William Shakespeare,1564—1616),诗人、剧作家、演员,西方经典的中心。歌德说:我读到他的第一页,就使我这一生都属于他。博尔赫斯说:上帝梦见了世界,就像莎士比亚梦见了他的戏剧。他创造了近千年来文学史上最重要的作品,被认为是“俗世的圣经”,关于他的生平我们却所知甚微:作品之外,莎士比亚本人的形象始终模糊。

莎士比亚匪夷所思的创造力源自何处?他是“专门注意人家不留心的零碎东西的小偷”,还是化平庸为灿烂的魔法师?一个乡村青年如何汲取大千世界的养料,短短数年上升为大众剧坛的明星?他驾驭本国语言的盖世才华,对于人类心灵的深刻了解,如何一步步大放异彩?

在无数为莎士比亚画像的尝试中,英国著名作家安东尼•伯吉斯的莎氏传独具匠心。伯吉斯怀着思乡之情,追慕一个喧嚣变革的文艺复兴时代,追踪莎士比亚成就文学之路的迂回小径。在他笔下,这位天才的肖像最终与每一个凡夫俗子的形象重合:世界是一座剧场,莎士比亚是我们其中一位救赎者的名字。

.

评论推荐:

“他(刘国云)翻译的伯吉斯《莎士比亚》传记是现在能找到的最准确、流畅、清雅的译文之一……认真写书,必有回响。”——金雯(华东师范大学比较文学教授)

“除了伯吉斯,你很难想象别人用这样的口气谈论莎士比亚,你简直可以看见一只手跨过四百年,拍拍那个叫威尔的‘伦(敦)漂’青年的肩膀。有时候,我觉得这就是为什么面对众多关于莎翁的材料,我仍有重读伯吉斯的必要。”——黄昱宁(出版人、翻译家、作家)

“读《莎士比亚》,是看一个才华盖世的小说家怎样愉快地想象另一个他所挚爱的作家的人生,是看作者在一个不太成立‘又被无以计数地尝试过的’(伯吉斯本书开场语)题目下,怎样微妙地制造差异和乐趣。其中最明显的是小说家对叙述弧度的把握——世上所有的话都供他驱驰,而且他知道故事到了什么分儿上该用上哪一句。”——陈以侃(评论家、翻译家)

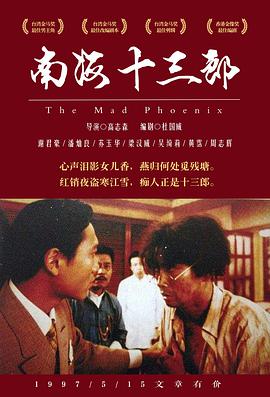

南海十三郎 (1997) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

南海十三郎

9.2 (370 个评分)

导演:

高志森

演员:

谢君豪

/

潘灿良

…

其它标题:

The Mad Phoenix

/

남해십삼랑

开片是说书人因聚众滋事,被警察(黄霑 饰)带到了警局问话,借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子,江誉镠(谢君豪 饰)自由顽皮,出入名流场所。一次偶然的舞会,他遇到了上海的千金小姐莉莉(吴绮莉 饰),然而双方有缘相逢,无 份结亲。后来,他跟随她来到上海,竟落得穷困潦倒。

2年后,回到了广东的家中,他已被学校除名。当时太史公已经年事已高,他便天天去看戏,从不受戏班老板薛老五赏识,到后来成为御用编剧一鸣惊人,人送绰号——南海十三郎。然而,时局动荡,他到了江西写剧本慰劳前线战士,因看不过同行媚俗之作,愤然出手,不欢而散。这时一次车祸,让他与昔日恋人重逢,可惜她已嫁给老外。十三郎郁郁寡欢,后来入寺修行,却在一次代人祈福的对话中,得知了自己家道中落的败局,他疯了……

2年后,回到了广东的家中,他已被学校除名。当时太史公已经年事已高,他便天天去看戏,从不受戏班老板薛老五赏识,到后来成为御用编剧一鸣惊人,人送绰号——南海十三郎。然而,时局动荡,他到了江西写剧本慰劳前线战士,因看不过同行媚俗之作,愤然出手,不欢而散。这时一次车祸,让他与昔日恋人重逢,可惜她已嫁给老外。十三郎郁郁寡欢,后来入寺修行,却在一次代人祈福的对话中,得知了自己家道中落的败局,他疯了……

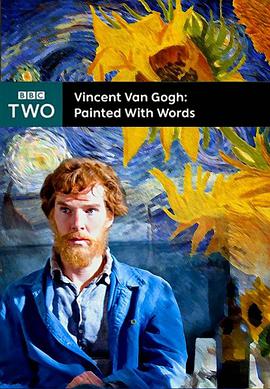

梵高:画语人生 (2010) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

Vincent Van Gogh: Painted with Words

8.3 (130 个评分)

导演:

Andrew Hutton

演员:

本尼迪克特·康伯巴奇

/

杰米·帕克

…

其它标题:

Vincent Van Gogh: Painted with Words

/

梵高

…

文森特·威廉·梵高,这位用明亮鲜活的色彩吸引了全世界目光的天才画家,却在美丽的法国瓦兹河畔结束了自己37岁的年轻生命。他传奇不朽的一生已多次被搬上电影银幕。此次,由导演Andrew Hutton执导的本部戏剧式纪录电影,将重现梵高绚烂而短暂的一生。本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch饰演这位天赋异禀且卓尔不群的疯狂大师,而其弟提奥则由杰米·帕克 Jamie Parker饰演。剧中的一言一语皆来自于梵高写给提奥及亲人的信件。

本片以其独特的叙事方式和入木三分的描摹再现,赢得了2011年在班夫世界媒体节上的最佳艺术纪录片洛基大奖。

本片以其独特的叙事方式和入木三分的描摹再现,赢得了2011年在班夫世界媒体节上的最佳艺术纪录片洛基大奖。

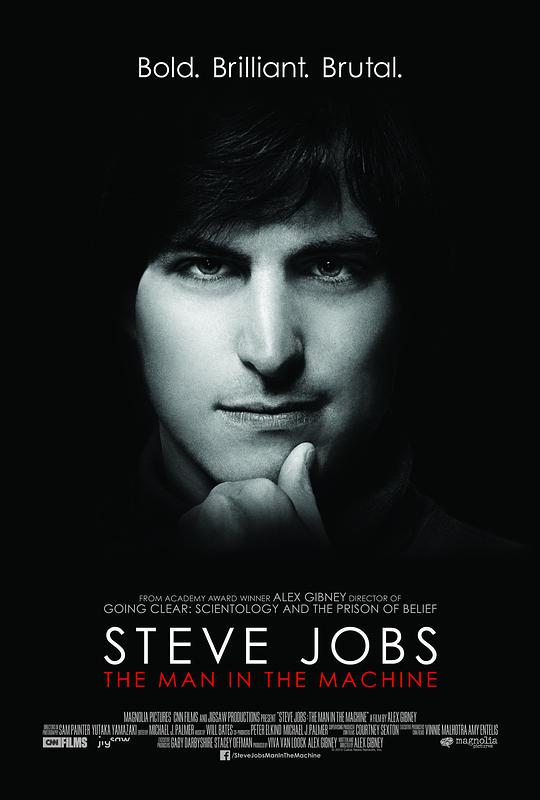

史蒂夫·乔布斯:机器人生 (2015) 豆瓣

Steve Jobs: Man in the Machine

8.0 (13 个评分)

导演:

亚历克斯·吉布尼

演员:

史蒂夫·乔布斯

其它标题:

Steve Jobs: Man in the Machine

这部纪录片由吉布内和CNN Films合作拍摄,纪录了从乔布斯的童年住所到日本佛寺,再到苹果总部的办公室,回顾了乔布斯的人生经历。

吴清源 (2006) 豆瓣

6.8 (72 个评分)

导演:

田壮壮

演员:

张震

/

张艾嘉

…

其它标题:

呉清源 極みの棋譜

/

The Go Master

1914年出生于福建省闽侯县的吴清源被称为“围棋天才少年”,1928年在濑越宪作(柄本明饰)、喜多文子(松坂庆子饰)等日本朋友的热心帮助下,吴清源(张震饰)和母亲(张艾嘉饰)、妹妹(黄奕饰)东渡日本,开始了终其一生的围棋生涯。初至日本,吴清源与日本棋院大赛刚出炉的冠军较量,并中盘获胜;五年后,吴清源与他人共创围棋新布局,掀起一场围棋革命。1939至1956年间,吴清源凭个人之力打败日本最顶尖的七位超级棋士,十次大胜“十番棋”,被誉为“昭和棋圣”。他以“95盘擂台赛式”的“十番棋”,令当时棋坛所有大师全部降级,创造了日本围棋界所称的“吴清源时代”。然而,吴清源作为一位围棋棋手能否超越国籍、政治、战争等世俗问题?他是否有过难以承受的痛苦?

大海捞针: 张益唐与孪生素数猜想 (2015) 豆瓣

Counting from Infinity: Yitang Zhang and the Twin Prime Conjecture

9.3 (17 个评分)

导演:

George Paul Csicsery

演员:

张益唐

/

陶哲轩

其它标题:

Counting from Infinity: Yitang Zhang and the Twin Prime Conjecture

In April 2013, a lecturer at the University of New Hampshire submitted a paper to the Annals of Mathematics. Within weeks word spread: a little-known mathematician, with no permanent job and working in complete isolation, had made an important breakthrough towards solving the Twin Prime Conjecture. Yitang Zhang's techniques for bounding the gaps between primes soon led to rapid incremental progress by the Polymath Group, and then to a further major innovation by James Maynard. The film is a study of Zhang's rise from obscurity and a disadvantaged youth to mathematical celebrity. The story of quiet perseverance amidst adversity, and Zhang's preference for thinking and working in solitude, is interwoven with a history of the Twin Prime Conjecture as told by several mathematicians, many of whom have wrestled with this enormously challenging problem in Number Theory-Daniel Goldston, Kannan Soundararajan, Andrew Granville, Peter Sarnak, Enrico Bombieri, James Maynard, Nicholas Katz, David Eisenbud, Ken Ribet, and Terry Tao.