小说

大象的眼泪 豆瓣

Water for Elephants

6.7 (55 个评分)

作者:

[美国] 莎拉·格鲁恩

译者:

谢佳真

上海人民出版社

2008

- 1

虽然雅各绝口不谈往事,但一个说不出口的秘密仍旧蛰伏在他九十多岁的心灵深处。

雅各衣食无忧的单纯生活在23岁时戛然而止:父母双亡,身无分文,被迫从兽医名校肆业出逃。因缘际会,他成为“班齐尼兄弟天下第一大马戏团”的兽医,沿着铁路线巡回表演,亲历了1930年代美国大萧条时期最光怪陆离之所。马戏团,一个对生与死都以其独特方式呈现的世界。在这里,畸型人与小丑轮流献艺,喜怒哀乐同时上演。

对雅各而言,马戏团是他的救赎,但却也是人间的炼狱,是他梦想的驻扎之地,也是流离失所的开始……他爱上了马戏团明星玛莲娜——美丽又楚楚可怜的玛莲娜已经错嫁给了外表英俊、内心残暴的马戏总监奥古斯特。一头名叫萝西的大象,是马戏团主倾家荡产押下的法宝,却居然连最简单的命令也无法听懂。低鸣、哀哭、长嚎,萝西每日在奥古斯特残暴的象钩下受尽折磨。雅各、玛莲娜,萝西,两人一象在舞动、飞跃、空翻、转体的一个个光辉耀眼的瞬间里,为了斗争、蚕食、生存,相互依赖与信任,一起寻找一条既浪漫又骇人的出路。而这也成为雅各保守了七十年的秘密。

关于甜美背后的残酷、多舛的命运和复杂的人性以及忠心耿耿的爱。《大象的眼泪》以大萧条时期的马戏团为背景,时空跨越七十年,让我们感受到萧条时期最炫目的华丽,困顿景况里最动人的温暖。

雅各衣食无忧的单纯生活在23岁时戛然而止:父母双亡,身无分文,被迫从兽医名校肆业出逃。因缘际会,他成为“班齐尼兄弟天下第一大马戏团”的兽医,沿着铁路线巡回表演,亲历了1930年代美国大萧条时期最光怪陆离之所。马戏团,一个对生与死都以其独特方式呈现的世界。在这里,畸型人与小丑轮流献艺,喜怒哀乐同时上演。

对雅各而言,马戏团是他的救赎,但却也是人间的炼狱,是他梦想的驻扎之地,也是流离失所的开始……他爱上了马戏团明星玛莲娜——美丽又楚楚可怜的玛莲娜已经错嫁给了外表英俊、内心残暴的马戏总监奥古斯特。一头名叫萝西的大象,是马戏团主倾家荡产押下的法宝,却居然连最简单的命令也无法听懂。低鸣、哀哭、长嚎,萝西每日在奥古斯特残暴的象钩下受尽折磨。雅各、玛莲娜,萝西,两人一象在舞动、飞跃、空翻、转体的一个个光辉耀眼的瞬间里,为了斗争、蚕食、生存,相互依赖与信任,一起寻找一条既浪漫又骇人的出路。而这也成为雅各保守了七十年的秘密。

关于甜美背后的残酷、多舛的命运和复杂的人性以及忠心耿耿的爱。《大象的眼泪》以大萧条时期的马戏团为背景,时空跨越七十年,让我们感受到萧条时期最炫目的华丽,困顿景况里最动人的温暖。

匆匆.太匆匆-琼瑶39全集 豆瓣

作者:

琼瑶

长江文艺

2007

- 7

“我不敢怨恨上帝,不敢怨恨命运,只是不懂,真的不懂,为何如匆匆地带去了我的驼驼。”这是韩青和驼驼真实而凄凉的爱情故事,年轻的生命;许以生生世世相守的爱恋;单纯不曲折的故事,却如此结局,怎不令人扼腕?令人叹息?也许把握现有的,珍惜身边的一切,人生可以不怨恨、不后悔。

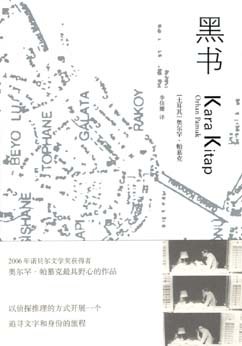

黑书 豆瓣

Kara Kitap

7.9 (13 个评分)

作者:

(土耳其)奥尔罕·帕慕克(Orhan Pamuk)

译者:

李佳姗

上海人民出版社

2007

- 6

★2006年诺贝尔文学奖获得者,奥尔罕·帕慕克最具野心的作品。

★以侦探推理的方式开展一个追寻文字和身份的旅程。

★恢宏的视角、强烈的自传色彩,小说版的《伊斯坦布尔》

“我要写的是一个巨大而有丰富纹理的故事,试图捕捉精神分裂的、焦虑的伊斯坦布尔。”

我想让你感觉到生活在这座城市的恐怖,而不是去现实主义地描述它。想像你自己走在伊斯坦布尔的街头,或通过金角湾的任一座桥。想想你看到的景象。所有这些令人难过的事实,拥挤的交通,历史感——2000多年的历史——拜占庭建筑转变成工厂,矗立在拙劣商品的广告牌旁边。这些破破烂烂的东西。……我想传达这种无望的感觉,这种绝望。

——帕慕克

[内容介绍]

我还要寻找你多久,一栋房子又一栋房子,一扇门又一扇门?还要多久,从一个角落到另一个角落,从一条街到另一条街?然而,我直觉相信,等我们到了七十三岁,当如梦不再有条件盼望另一种生活的时候,她终将会爱我。

这是土耳其作家奥尔罕?帕慕克又一部里程碑式的作品,出版于1990年。小说叙述了一个在伊斯坦布尔土生土长的律师卡利普寻找失踪妻子的故事。一个侦探小说式的开头——妻子如梦失踪,只留下一张字条,卡利普开始了搜寻,也就开始了在伊斯坦布尔的街头漫游。他逐渐相信,如梦的出走与她的同父异母哥哥耶拉的失踪有关,后者是知名的报纸专栏作家。他开始探寻耶拉文字背后的深层含义,探访耶拉曾经到过的场所,甚至用耶拉的方式进行思考,最后他潜入耶拉的公寓,穿他的衣服,接他的电话,最后甚至能假扮他来写作专栏。

这是小说的表层情节。而就像帕慕克在书中所言,故事背后自有其更深含义。卡利普对如梦和耶拉的追寻,似乎象征着对某一终极理想的探寻和揭秘,这与书中一度讨论的文字与意义之谜、面孔与意义之谜和耶拉专栏中宣称的“救主将到来的”的理论,有着同样的文化逻辑,因而也形成了一个多线平行的意义网络。与此同时,对自我本质的追问、自我与他人关系的思索,既通过小说本身的情节,又通过小说中耶拉专栏的文本,不断地强化,弥漫在整部小说中,由此又引发和连带着对伊斯坦布尔历史和命运的叙述,更由此扩大到对东西方关系和本质的思索。

《黑书》是一部迷宫般叙事繁复的小说,而其主题也同样呈现出意义的网络化格局。作者融情节、故事、历史、虚构文本、自传成分等于一炉,各种元素交叉并存,形式和主题都体现出强烈的帕式色彩和鲜明的原创性。这是一部伟大的小说,至少是有成为伟大小说的野心的作品。堪称作者集大成的作品。

★以侦探推理的方式开展一个追寻文字和身份的旅程。

★恢宏的视角、强烈的自传色彩,小说版的《伊斯坦布尔》

“我要写的是一个巨大而有丰富纹理的故事,试图捕捉精神分裂的、焦虑的伊斯坦布尔。”

我想让你感觉到生活在这座城市的恐怖,而不是去现实主义地描述它。想像你自己走在伊斯坦布尔的街头,或通过金角湾的任一座桥。想想你看到的景象。所有这些令人难过的事实,拥挤的交通,历史感——2000多年的历史——拜占庭建筑转变成工厂,矗立在拙劣商品的广告牌旁边。这些破破烂烂的东西。……我想传达这种无望的感觉,这种绝望。

——帕慕克

[内容介绍]

我还要寻找你多久,一栋房子又一栋房子,一扇门又一扇门?还要多久,从一个角落到另一个角落,从一条街到另一条街?然而,我直觉相信,等我们到了七十三岁,当如梦不再有条件盼望另一种生活的时候,她终将会爱我。

这是土耳其作家奥尔罕?帕慕克又一部里程碑式的作品,出版于1990年。小说叙述了一个在伊斯坦布尔土生土长的律师卡利普寻找失踪妻子的故事。一个侦探小说式的开头——妻子如梦失踪,只留下一张字条,卡利普开始了搜寻,也就开始了在伊斯坦布尔的街头漫游。他逐渐相信,如梦的出走与她的同父异母哥哥耶拉的失踪有关,后者是知名的报纸专栏作家。他开始探寻耶拉文字背后的深层含义,探访耶拉曾经到过的场所,甚至用耶拉的方式进行思考,最后他潜入耶拉的公寓,穿他的衣服,接他的电话,最后甚至能假扮他来写作专栏。

这是小说的表层情节。而就像帕慕克在书中所言,故事背后自有其更深含义。卡利普对如梦和耶拉的追寻,似乎象征着对某一终极理想的探寻和揭秘,这与书中一度讨论的文字与意义之谜、面孔与意义之谜和耶拉专栏中宣称的“救主将到来的”的理论,有着同样的文化逻辑,因而也形成了一个多线平行的意义网络。与此同时,对自我本质的追问、自我与他人关系的思索,既通过小说本身的情节,又通过小说中耶拉专栏的文本,不断地强化,弥漫在整部小说中,由此又引发和连带着对伊斯坦布尔历史和命运的叙述,更由此扩大到对东西方关系和本质的思索。

《黑书》是一部迷宫般叙事繁复的小说,而其主题也同样呈现出意义的网络化格局。作者融情节、故事、历史、虚构文本、自传成分等于一炉,各种元素交叉并存,形式和主题都体现出强烈的帕式色彩和鲜明的原创性。这是一部伟大的小说,至少是有成为伟大小说的野心的作品。堪称作者集大成的作品。

The Curious Case of Benjamin Button 豆瓣

作者:

[美] F·Scott Fitzgerald

Scribner

2007

- 8

Today, F. Scott Fitzgerald is known for his novels, but in his lifetime, his fame stemmed from his prolific achievement as one of America s most gifted story writers. "The Curious Case of Benjamin Button," a witty and fantastical satire about aging, is one of his most memorable stories. In 1860 Benjamin Button is born an old man and mysteriously begins aging backward. At the beginning of his life he is withered and worn, but as he continues to grow younger he embraces life -- he goes to war, runs a business, falls in love, has children, goes to college and prep school, and, as his mind begins to devolve, he attends kindergarten and eventually returns to the care of his nurse. This strange and haunting story embodies the sharp social insight that has made Fitzgerald one of the great voices in the history of American literature.

乌拉尼亚 豆瓣

7.6 (5 个评分)

作者:

[法] 勒克莱齐奥

/

校注 许钧

译者:

紫嫣 译

/

许钧 校

人民文学出版社

2008

- 1

《乌拉尼亚》“21世纪年度最佳外国小说”评选2006年度法语文学入选作品。这是法国新寓言派代表作家勒克莱齐奥的最新力作。讲述了一位法国地理学家在墨西哥勘探地貌时,意外发现了一个乌托邦式的理想王国。这个地方的人都是来自全世界的流浪者,在这里人人平等,没有贫富阶级,孩子们的天性没有被压抑,他们学习的是自由和真理。人以自然的天地为依托,顺天地而生,人与人的关系也是最自然,最本真的形式,一切都回到了人的灵性尚未被物质与文明玷污的混沌之初。这个理想国在人类社会的围攻中被迫迁移,去寻找它的出路。作者通过对这个理想国的描述来讽刺当今社会的弊病,读来耐人寻味。

小说述说着反抗现代社会,不懈追求自然原始生活状态的话题。小说中的主人公对现代文明提出诉讼,与消费社会展开战争,通过逃离城市,穿越荒漠,踏上去往另一边的旅行,如星星一般地自由流浪,在现实中创造出了一个想象的国度,在现代文明之外的大地上找到了一个天堂,一个理想的乌托邦。

小说述说着反抗现代社会,不懈追求自然原始生活状态的话题。小说中的主人公对现代文明提出诉讼,与消费社会展开战争,通过逃离城市,穿越荒漠,踏上去往另一边的旅行,如星星一般地自由流浪,在现实中创造出了一个想象的国度,在现代文明之外的大地上找到了一个天堂,一个理想的乌托邦。

理智与情感 豆瓣

Sense and Sensibility

7.7 (20 个评分)

作者:

(英)简・奥斯丁

译者:

孙致礼

译林出版社

2004

- 1

《理智与情感》虽是简·奥斯汀的第一部小说,但写作技巧已经相当熟练。故事中的每一个情节,经作者的巧妙构思,表面的因果关系与隐藏在幕后的本质缘故均自然合理。女主人公根据表面现象产生合情合理的推测和判断,细心的读者虽然不时产生种种疑惑,但思绪会自然而然随着好的观察而发展,等着最后结果出现时,与表面现象截然不同,造成了出乎意料的喜剧效果。如果反过来重读一遍,会发现导致必然结果的因素早见于字里行间。

小说的情节围绕着两位女主人公的择偶活动展开,着力揭示出当时英国社会潮流中,以婚配作为女子寻求经济保障、提高经济地位的恶习,重门第而不顾女子感情和做人权利的丑陋时尚。小说中的女主角均追求与男子思想感情的平等交流与沟通,要求社会地位上的平等权利,坚持独立观察、分析和选择男子的自由。在当时的英国,这几乎无异于反抗的呐喊。

如同书名里所体现的那样,故事集中表现了“理智”与“情感”的矛盾冲突。以玛丽安为代表的人物是理智不足而感情有余;以约翰·达什伍德夫妇为代表的人物是理智有余而感情不足;而以威洛比为代表的人物在感情上又是十分虚伪,表面上似乎很有情感,实际上却冷漠无情,自私透顶。作者在故事里对珍重感情的人报以赞扬,尽管对这些人在理智上的欠缺也不时加以讽刺,然而对缺少感情仅有理智或是在感情上虚伪的人,却表现出了鄙夷的态度。作者最终赞赏的是女主人公埃莉诺,因为她即重感情又有理智。这里表现了作者在这个问题上的理想,即是人不能没有感情,但感情应受理智的制约。

小说的情节围绕着两位女主人公的择偶活动展开,着力揭示出当时英国社会潮流中,以婚配作为女子寻求经济保障、提高经济地位的恶习,重门第而不顾女子感情和做人权利的丑陋时尚。小说中的女主角均追求与男子思想感情的平等交流与沟通,要求社会地位上的平等权利,坚持独立观察、分析和选择男子的自由。在当时的英国,这几乎无异于反抗的呐喊。

如同书名里所体现的那样,故事集中表现了“理智”与“情感”的矛盾冲突。以玛丽安为代表的人物是理智不足而感情有余;以约翰·达什伍德夫妇为代表的人物是理智有余而感情不足;而以威洛比为代表的人物在感情上又是十分虚伪,表面上似乎很有情感,实际上却冷漠无情,自私透顶。作者在故事里对珍重感情的人报以赞扬,尽管对这些人在理智上的欠缺也不时加以讽刺,然而对缺少感情仅有理智或是在感情上虚伪的人,却表现出了鄙夷的态度。作者最终赞赏的是女主人公埃莉诺,因为她即重感情又有理智。这里表现了作者在这个问题上的理想,即是人不能没有感情,但感情应受理智的制约。

红与黑 豆瓣

8.0 (7 个评分)

作者:

司汤达

译者:

罗玉君

上海译文出版社

1979

- 4

《红与黑》是十九世纪法国杰出的现实主义作家司汤达的代表作。叙述一个木匠的儿子于连·索黑尔,个性倔强,因精通拉丁文,得为当地市长的家庭教师。他与市长夫人发生了恋情,被迫进了与人世生活隔绝的修道院。修道院的主持人看重他,把他介绍给巴黎的一个侯爵做私人秘书。他又与侯爵的女儿发生恋情,但因阶级的悬殊及反对者的破坏,不能与侯爵小姐正式结婚。于连·索黑尔忿激之下,去暗杀他以前的情人市长夫人。她虽然没有因刺致命,但于连却因此被敌对阶级的忌妒者判处了死刑。

本书主要反映了法国十九世纪二十年代,特别是1824-1830年查理第十反动王朝的上层社会生活和阶级矛盾,谴责了当时法国社会中贵族和僧侣的反动与专横、资产阶级的庸俗与卑劣。

本书主要反映了法国十九世纪二十年代,特别是1824-1830年查理第十反动王朝的上层社会生活和阶级矛盾,谴责了当时法国社会中贵族和僧侣的反动与专横、资产阶级的庸俗与卑劣。