春分秋分 豆瓣

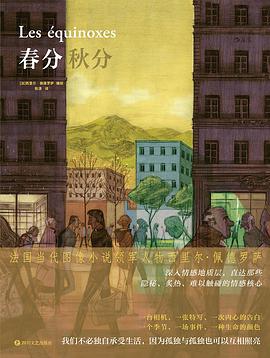

Les équinoxes

9.0 (11 个评分)

作者:

[法] 西里尔·佩德罗萨 编绘

译者:

陈潇

2023

- 1

安古兰漫画大奖得主、法国当代图像小说领军人物

用画笔探索图像叙事的心理深度、雕刻幽微曲折的心灵景观

兼具文学性、音乐性的氛围感复调图像小说

呈现日常情感的超越性力量

一台相机、一张特写、一次内心的告白

一个季节、一场事件、一种生命的颜色

“我们不必独自承受生活,

因为孤独与孤独也可以互相照亮。”

🔴

🟠编辑推荐

◎ 情感地质学家佩德罗萨:以画笔为灯,探照情感地质层,呈现情感的各种质地和纹理,以及被形塑的心灵景观。

正如有人评论拓植义春的作品一般,西里尔•佩德罗萨也“放弃主流漫画的戏剧情节,转而关注图像叙事的心理深度”。佩德罗萨所关心和力图呈现的,并不是一种完整的人生叙事,而是生活表象之下,扰动我们也构成我们的情感和情绪。书里没有大开大合、跌宕起伏的故事情节,甚至是以都称不上故事的日常切片为材料,那些生活中失语和停顿的时刻,以细腻的笔触引领读者想像人物的情感和心灵。对话也总是点到为止,充满留白,没有被言说的意义延宕开,激起一圈圈情感的涟漪。大篇幅的人物内心描写,也总是以好几页的故事、图画做铺垫,以一张特写照片开启,再抽丝剥茧地铺陈内心最细枝末节的念头和思绪的形貌。文字与图画有机互动,拓展了图画的表达可能和意义空间。

◎ 节奏大师佩德罗萨:四个季节搭配四种画风,呼应人物心灵状态,写就一首人与自然和谐共振的生命诗。

故事以春夏秋冬四个季节为基本结构展开,每个季节对应着一种画风,色调、笔法和画法的改变暗示着人物内心状态的变化。作者巧妙选择了最贴合季节特征的不同画风,让人物不可见的内心世界借此外显,在内外生命状态的平行对照中、在图画页和文字页的穿插交织中创造出诗歌一般流动变幻的节奏。开篇的秋天,作者用细线勾勒人、物、风景轮廓,画面清爽;冬天的颜色加深,多了几分厚重、晦暗和混沌;在春天,许多人物都遭遇了内心的震动时刻,作者以彩铅加入活力和紧张感;到夏天,各个人物的命运开始发生决定性的变化,色彩更为鲜明,笔触更为粗放。四季的轮回中,生命也完成了一次往返流转、起承转合。

◎ 折纸艺术家佩德罗萨:以日常为材料,折叠出生活的层次,打磨出不同的质感,让最平凡的日常也拥有了可以被观看的线条和形态。

佩德罗萨选择呈现的是日常生活,他把握住日常中情感流动的起点和终点,将日常折叠、打磨、造型,呈现出生活的各种线条和形态。日常中的每个人物都拥有自己的“声部”,可以沉默,可以娓娓道来,可以激昂呐喊;而剖白内心的文字又为每一个人物的内在提供了充分表达的舞台。由此,我们不仅是在观看他们的动作、表情和语言,也是在观看充满生机的一颗颗心灵。各种声音交织、交汇、交替,在不经意间发生了奇妙的呼应和对话。散落其中的音乐、绘画、文学作品,以及各种看似枝蔓的细节,都是人物内在的侧写、自我的延伸,同画面一起塑造出一种叙事氛围;同时也像一种连接虚构与真实的桥梁,开辟出抵达情感核心的路径,读者借此进入不同质感和密度的故事中。

◎ 复调小说家佩德罗萨:多重视角切换、多线交织,在时空中挪移拼接,编织成一部质感独特的复调图像小说,彰显情感的超越性力量。

这部作品没有固定的主角和主线剧情,它描绘了不同年龄、处境和生命状态的人物,花开数朵,各表一枝。角色交替出场,情境时空迁移,线索回环交织,编织出细密而有弹性的故事质地。除生活在同一时空的各色人物外,每章开头都会出现同一个远古时期的小男孩,他的故事只用图画写就,透过图画能充分感受他的喜乐哀愁。他留下的脚印在一次考古大发掘中被我们发现,情感和人性在被拉长的时间维度里显出它的超越性力量,我们仿佛触摸到人类情感中恒久共通的东西。为了衔接从图画页到文字页的过渡,佩德罗萨设置了一个摄影师的角色(灵感来源于英国传奇女摄影师薇薇安•迈尔),每次定格一个人物,先拍下照片,然后进入他们的内心独白。而她作为观看的人,最后也成为故事的一部分。整部作品嵌套回环,超越时间和叙述视角,不断打破壁垒、建立联结,让故事之外的人也进入故事,让观看的人也成为被观看的对象。

🟡

🟢内容简介

春分秋分这两天,白天和夜晚一样长,世界在光明和黑暗之间找到了完美的平衡,但这种平衡转瞬即逝,如同我们每个人的生活。故事在四个季节展开,以四种画风呈现。面对各种生活处境、生命课题,拥有各自心灵状态的人物交织出场,他们都被生命意义的谜题所折磨,彼此的命运纠结缠绕,不平衡与不平衡互相碰撞,孤独与孤独互相照亮。谜题也许永远无法解开,但我们可以凭借着这光亮继续走下去……

🔵

🟣媒体推荐

“西里尔•佩德罗萨有小说家一般的技艺,能从看似平淡的日常中捕捉到生活的本质。”

——法国《世界报》集团旗下文化杂志Télérama

“佩德罗萨用出色的图像语言成功地让人物最隐秘的情感被读者感知并感同身受。”

——《费加罗报》

“跟作者获安古兰漫画大奖之作《葡萄牙》同样精彩的一部图像小说。”

——知名漫画评论网站Plante BD

🟤

⚪获奖记录

《三个影子》(Trois Ombres)获得2008年安古兰漫画节重要作品奖

《葡萄牙》(Portugal)获得2012年安古兰漫画节大众选择奖和法国图书人评选年度漫画奖

《黄金年代》(L'Âge d'Or)(已引进,即将出版)获得2018年朗代诺漫画奖和2019年法雅克漫画奖

用画笔探索图像叙事的心理深度、雕刻幽微曲折的心灵景观

兼具文学性、音乐性的氛围感复调图像小说

呈现日常情感的超越性力量

一台相机、一张特写、一次内心的告白

一个季节、一场事件、一种生命的颜色

“我们不必独自承受生活,

因为孤独与孤独也可以互相照亮。”

🔴

🟠编辑推荐

◎ 情感地质学家佩德罗萨:以画笔为灯,探照情感地质层,呈现情感的各种质地和纹理,以及被形塑的心灵景观。

正如有人评论拓植义春的作品一般,西里尔•佩德罗萨也“放弃主流漫画的戏剧情节,转而关注图像叙事的心理深度”。佩德罗萨所关心和力图呈现的,并不是一种完整的人生叙事,而是生活表象之下,扰动我们也构成我们的情感和情绪。书里没有大开大合、跌宕起伏的故事情节,甚至是以都称不上故事的日常切片为材料,那些生活中失语和停顿的时刻,以细腻的笔触引领读者想像人物的情感和心灵。对话也总是点到为止,充满留白,没有被言说的意义延宕开,激起一圈圈情感的涟漪。大篇幅的人物内心描写,也总是以好几页的故事、图画做铺垫,以一张特写照片开启,再抽丝剥茧地铺陈内心最细枝末节的念头和思绪的形貌。文字与图画有机互动,拓展了图画的表达可能和意义空间。

◎ 节奏大师佩德罗萨:四个季节搭配四种画风,呼应人物心灵状态,写就一首人与自然和谐共振的生命诗。

故事以春夏秋冬四个季节为基本结构展开,每个季节对应着一种画风,色调、笔法和画法的改变暗示着人物内心状态的变化。作者巧妙选择了最贴合季节特征的不同画风,让人物不可见的内心世界借此外显,在内外生命状态的平行对照中、在图画页和文字页的穿插交织中创造出诗歌一般流动变幻的节奏。开篇的秋天,作者用细线勾勒人、物、风景轮廓,画面清爽;冬天的颜色加深,多了几分厚重、晦暗和混沌;在春天,许多人物都遭遇了内心的震动时刻,作者以彩铅加入活力和紧张感;到夏天,各个人物的命运开始发生决定性的变化,色彩更为鲜明,笔触更为粗放。四季的轮回中,生命也完成了一次往返流转、起承转合。

◎ 折纸艺术家佩德罗萨:以日常为材料,折叠出生活的层次,打磨出不同的质感,让最平凡的日常也拥有了可以被观看的线条和形态。

佩德罗萨选择呈现的是日常生活,他把握住日常中情感流动的起点和终点,将日常折叠、打磨、造型,呈现出生活的各种线条和形态。日常中的每个人物都拥有自己的“声部”,可以沉默,可以娓娓道来,可以激昂呐喊;而剖白内心的文字又为每一个人物的内在提供了充分表达的舞台。由此,我们不仅是在观看他们的动作、表情和语言,也是在观看充满生机的一颗颗心灵。各种声音交织、交汇、交替,在不经意间发生了奇妙的呼应和对话。散落其中的音乐、绘画、文学作品,以及各种看似枝蔓的细节,都是人物内在的侧写、自我的延伸,同画面一起塑造出一种叙事氛围;同时也像一种连接虚构与真实的桥梁,开辟出抵达情感核心的路径,读者借此进入不同质感和密度的故事中。

◎ 复调小说家佩德罗萨:多重视角切换、多线交织,在时空中挪移拼接,编织成一部质感独特的复调图像小说,彰显情感的超越性力量。

这部作品没有固定的主角和主线剧情,它描绘了不同年龄、处境和生命状态的人物,花开数朵,各表一枝。角色交替出场,情境时空迁移,线索回环交织,编织出细密而有弹性的故事质地。除生活在同一时空的各色人物外,每章开头都会出现同一个远古时期的小男孩,他的故事只用图画写就,透过图画能充分感受他的喜乐哀愁。他留下的脚印在一次考古大发掘中被我们发现,情感和人性在被拉长的时间维度里显出它的超越性力量,我们仿佛触摸到人类情感中恒久共通的东西。为了衔接从图画页到文字页的过渡,佩德罗萨设置了一个摄影师的角色(灵感来源于英国传奇女摄影师薇薇安•迈尔),每次定格一个人物,先拍下照片,然后进入他们的内心独白。而她作为观看的人,最后也成为故事的一部分。整部作品嵌套回环,超越时间和叙述视角,不断打破壁垒、建立联结,让故事之外的人也进入故事,让观看的人也成为被观看的对象。

🟡

🟢内容简介

春分秋分这两天,白天和夜晚一样长,世界在光明和黑暗之间找到了完美的平衡,但这种平衡转瞬即逝,如同我们每个人的生活。故事在四个季节展开,以四种画风呈现。面对各种生活处境、生命课题,拥有各自心灵状态的人物交织出场,他们都被生命意义的谜题所折磨,彼此的命运纠结缠绕,不平衡与不平衡互相碰撞,孤独与孤独互相照亮。谜题也许永远无法解开,但我们可以凭借着这光亮继续走下去……

🔵

🟣媒体推荐

“西里尔•佩德罗萨有小说家一般的技艺,能从看似平淡的日常中捕捉到生活的本质。”

——法国《世界报》集团旗下文化杂志Télérama

“佩德罗萨用出色的图像语言成功地让人物最隐秘的情感被读者感知并感同身受。”

——《费加罗报》

“跟作者获安古兰漫画大奖之作《葡萄牙》同样精彩的一部图像小说。”

——知名漫画评论网站Plante BD

🟤

⚪获奖记录

《三个影子》(Trois Ombres)获得2008年安古兰漫画节重要作品奖

《葡萄牙》(Portugal)获得2012年安古兰漫画节大众选择奖和法国图书人评选年度漫画奖

《黄金年代》(L'Âge d'Or)(已引进,即将出版)获得2018年朗代诺漫画奖和2019年法雅克漫画奖