中国

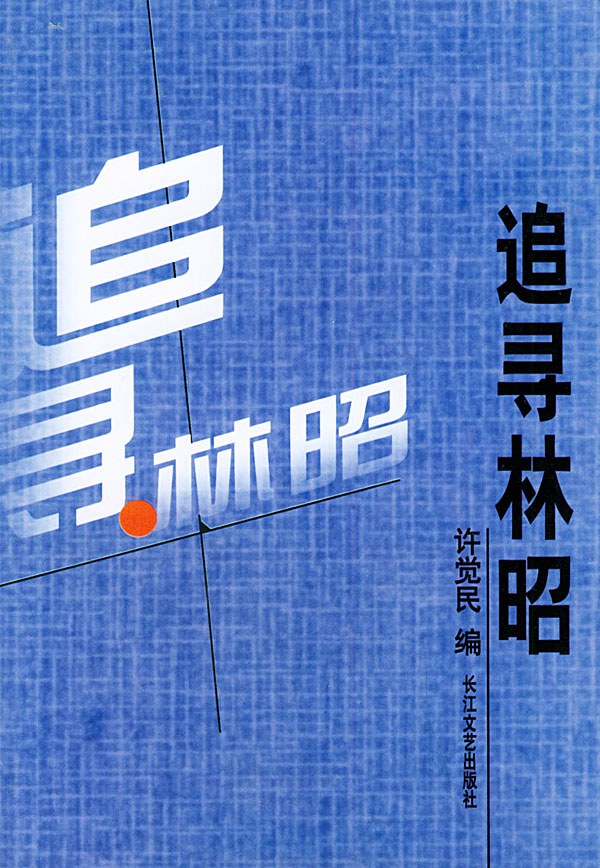

追寻林昭 豆瓣 谷歌图书

8.9 (10 个评分)

作者:

许觉民

长江文艺出版社

2000

- 11

林昭死于“四人帮”暴力之下,她的死,是正义不灭的象征,是宣示一种思想力的高扬。她面临着种种选择,可以不死,可以有各种各样的活下去的途径,可是她选择了死,为了真理,她抱着“无求生以害仁,有杀身以成仁”之志以赴死。她用死向后人投下了一句气贯长虹的誓言:“历史将宣告我无罪!”刀她用死向后人证明她是正确的。她用死使残害者用尽方法要她屈服的一切图谋伎俩归于泡影!

林昭有一股刚气,说准确一点,一副硬骨头。只要她认定的是对的,便从不回头,不论是她的亲属或好友向她陈说利害,哪怕说得唇敝舌焦,她毅然不为动,她只是义无反顾地咬定自己的观点之可更改。这不是别的,正是林昭最光辉的尊严处,人们纪念她,正是从哪里懂得了人的尊严的神圣准则。

林昭的案件是平反了,尽管不是说得那么彻底,但毕竟将她的冤情得以大白于天下。

林昭有一股刚气,说准确一点,一副硬骨头。只要她认定的是对的,便从不回头,不论是她的亲属或好友向她陈说利害,哪怕说得唇敝舌焦,她毅然不为动,她只是义无反顾地咬定自己的观点之可更改。这不是别的,正是林昭最光辉的尊严处,人们纪念她,正是从哪里懂得了人的尊严的神圣准则。

林昭的案件是平反了,尽管不是说得那么彻底,但毕竟将她的冤情得以大白于天下。

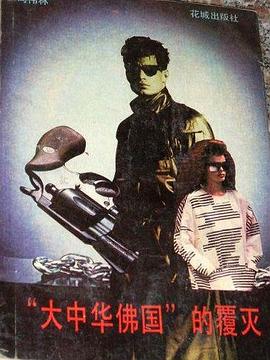

“大中华佛国”的覆灭 豆瓣

作者:

冯伟林 编著

花城出版社

1991

- 9

本书实录了近几年来湖南破获的多起大案要案。

目录:

让共和国不再闹皇帝(代序)

一、湘赣边:“大中华佛国”

二、大别山:“道德金门”的瞎子“皇帝”

三、大巴山系列之一:“中原皇清国”

四、大巴山系列之二:“圣朝国”及江湖术士的“皇帝梦”

五、大巴山系列之三:“曹玉皇”登基

六、大巴山系列之四:祸乱“朱皇帝”

七、胶东关岛:“大圣王朝”与“女皇晁正坤”

八、豫西:“万顺天国”

九、大西南:“天道教”的“玉皇大帝”

十、苏北:“黄坛国”皇帝与十七妃嫔

目录:

让共和国不再闹皇帝(代序)

一、湘赣边:“大中华佛国”

二、大别山:“道德金门”的瞎子“皇帝”

三、大巴山系列之一:“中原皇清国”

四、大巴山系列之二:“圣朝国”及江湖术士的“皇帝梦”

五、大巴山系列之三:“曹玉皇”登基

六、大巴山系列之四:祸乱“朱皇帝”

七、胶东关岛:“大圣王朝”与“女皇晁正坤”

八、豫西:“万顺天国”

九、大西南:“天道教”的“玉皇大帝”

十、苏北:“黄坛国”皇帝与十七妃嫔

扛龙旗的美国大兵 豆瓣

作者:

阿尔弗雷德·考尼比斯

译者:

刘悦

2011

- 6

《扛龙旗的美国大兵:美国第十五步兵团在中国(1912-1938)》作者阿尔弗雷德•艾米利•考尼比斯是美国北科罗拉多大学历史教授。他获得美国第十五步兵团在华出版的全部《哨兵报》,以此为基础做了大量调查,写出了本书。本书不是一般的历史性著作,它更多的像随笔。每个章节似有相应的主题,但又不是那种很严格的限定,甚至有点意识流的味道。全书风格活泼,语言生动。译者刘悦担任近代天津博物馆馆长,曾多次赴欧美国家搜集有关天津近代史的宝贵资料。《扛龙旗的美国大兵:美国第十五步兵团在中国(1912-1938)》图文并茂,有很多天津的和十五团的老照片。

对于那段历史从一个侧面进行阐述。读者可以从中国近代历史的角度来阅读,美军第十五步兵团常驻天津本身就是中国近代历史的一部分。也可以从中美关系史的角度来阅读。第十五步兵团中的一些军官后来都成了中美关系史中的重要人物,如马歇尔、史迪威、魏德迈、马格鲁特。在中国的经历帮助他们成为“知华派”,在后来的中美关系史上扮演过重要角色的这些美国人居然都出自第十五团。也可以从天津历史的角度,美军第十五团也已经成为天津历史的一部分。近代天津的历史与外国有着密切的关系。

对于那段历史从一个侧面进行阐述。读者可以从中国近代历史的角度来阅读,美军第十五步兵团常驻天津本身就是中国近代历史的一部分。也可以从中美关系史的角度来阅读。第十五步兵团中的一些军官后来都成了中美关系史中的重要人物,如马歇尔、史迪威、魏德迈、马格鲁特。在中国的经历帮助他们成为“知华派”,在后来的中美关系史上扮演过重要角色的这些美国人居然都出自第十五团。也可以从天津历史的角度,美军第十五团也已经成为天津历史的一部分。近代天津的历史与外国有着密切的关系。

中国行日记 豆瓣

Carnets du voyage en Chine

6.7 (10 个评分)

作者:

[法] 罗兰·巴特

译者:

怀宇

中国人民大学出版社

2011

有温度的历史,有态度的观察,纪录片镜头一样的素描,为我们展示了一个外国学者眼里的七十年代中国。

1974年春天,正处“批林批孔”运动中的中国大地,迎来了一个包括学者罗兰•巴尔特、克里斯蒂娃和作家索莱尔斯在内的五人代表团。他们在20多天中访问了北京、上海、南京、洛阳和西安 等城市,参观了各地的重点景物、历史古迹以及学校、医院、人民公社、工厂。

在这段充满神秘色彩的旅程中,罗兰•巴尔特写了三本日记,详细地记录了他在中国所见到的人和事,并加入了较为个人化的评价。

1974年春天,正处“批林批孔”运动中的中国大地,迎来了一个包括学者罗兰•巴尔特、克里斯蒂娃和作家索莱尔斯在内的五人代表团。他们在20多天中访问了北京、上海、南京、洛阳和西安 等城市,参观了各地的重点景物、历史古迹以及学校、医院、人民公社、工厂。

在这段充满神秘色彩的旅程中,罗兰•巴尔特写了三本日记,详细地记录了他在中国所见到的人和事,并加入了较为个人化的评价。

可操作的民主 豆瓣 Goodreads

8.8 (17 个评分)

作者:

寇延丁

/

袁天鹏

浙江大学出版社

2012

- 4

南塘村的意义超过乌坎,越过小岗村,它昭示着中国真正民主时代的来临。

自五四运动提出“民主”与“科学”的口号至今,九十多年过去了,“民主”作为口号深入人心,但实际操作起来仍困难重重。大家好像都很懂民主,但又不知道该怎么做。

罗伯特议事规则规定了民主制衡的程序细节,体现的正是权利、法治和民主的精神。其核心原则,就是要“谨慎仔细地平衡组织和会议当中人或者人群的权利”。总之,它提供了一种可以让“民主”付诸行动、拥有可操作的策略与程序的可能性。

但在中国,议事规则的精英特质和中国农村的草根现实相去甚远,因此,议事规则能够最终走进基层,并在基层决策过程中起到作用,尽管它可能不能解决所有的问题,但是,至少能让民主真正由口号变为解决争端和分歧的有效实践活动,真正实现无权威状态下的平等自治。南塘实验的最大意义,在于迈出了这关键的一步。

什么样的问题才可以拿来讨论?——动议可行原则

总是“领导说了算”如何应对?——主持中立原则

有人不表态想当“老好人”怎么办?——弃权无效原则

老六(张立宪)、杨利川联袂推荐

精英与草根相结合,运用罗伯特议事规则,让民主变成可解决具体问题的有效行为方式。

民权何由而发达?则从固结人心、纠合群力始。而欲固结人心、纠合群力,又非从集会不为功。是集会者,实为民权发达之第一步。——孙中山(中国翻译运用罗伯特议事规则第一人)

中国人要民主要了上百年,走过了曲折的道路,付出了血的代价。假如民主有一天真的来临,我们该如何拥有呢?我们该如何行使手中的民主权利?我们又该如何尽到民主的义务?这个时代不可能截然地分为没有民主的黑夜和拥有民主的白昼,在夜与昼之间,如果我们不进行学习,未经培训,那么民主的曙光也许永远也不会出现。

——老六(张立宪)

人们都承认,民主是个好东西,但是对于普罗大众,民主可以获得吗?

这本书告诉我们,民主是一种生活方式,它发乎人情,顺乎常理,本来就在民间。

不过,民主也是技术活,它也需要学习和训练。民主的细节决定民主的真实,没有操作细节的民主往往意味着欺骗,可操作的民主才是民主的真正落实。

南塘合作社的村民们,正在证明着这个道理。

——杨利川

自五四运动提出“民主”与“科学”的口号至今,九十多年过去了,“民主”作为口号深入人心,但实际操作起来仍困难重重。大家好像都很懂民主,但又不知道该怎么做。

罗伯特议事规则规定了民主制衡的程序细节,体现的正是权利、法治和民主的精神。其核心原则,就是要“谨慎仔细地平衡组织和会议当中人或者人群的权利”。总之,它提供了一种可以让“民主”付诸行动、拥有可操作的策略与程序的可能性。

但在中国,议事规则的精英特质和中国农村的草根现实相去甚远,因此,议事规则能够最终走进基层,并在基层决策过程中起到作用,尽管它可能不能解决所有的问题,但是,至少能让民主真正由口号变为解决争端和分歧的有效实践活动,真正实现无权威状态下的平等自治。南塘实验的最大意义,在于迈出了这关键的一步。

什么样的问题才可以拿来讨论?——动议可行原则

总是“领导说了算”如何应对?——主持中立原则

有人不表态想当“老好人”怎么办?——弃权无效原则

老六(张立宪)、杨利川联袂推荐

精英与草根相结合,运用罗伯特议事规则,让民主变成可解决具体问题的有效行为方式。

民权何由而发达?则从固结人心、纠合群力始。而欲固结人心、纠合群力,又非从集会不为功。是集会者,实为民权发达之第一步。——孙中山(中国翻译运用罗伯特议事规则第一人)

中国人要民主要了上百年,走过了曲折的道路,付出了血的代价。假如民主有一天真的来临,我们该如何拥有呢?我们该如何行使手中的民主权利?我们又该如何尽到民主的义务?这个时代不可能截然地分为没有民主的黑夜和拥有民主的白昼,在夜与昼之间,如果我们不进行学习,未经培训,那么民主的曙光也许永远也不会出现。

——老六(张立宪)

人们都承认,民主是个好东西,但是对于普罗大众,民主可以获得吗?

这本书告诉我们,民主是一种生活方式,它发乎人情,顺乎常理,本来就在民间。

不过,民主也是技术活,它也需要学习和训练。民主的细节决定民主的真实,没有操作细节的民主往往意味着欺骗,可操作的民主才是民主的真正落实。

南塘合作社的村民们,正在证明着这个道理。

——杨利川

二十五史精编 豆瓣

作者:

司马迁

/

范晔

…

译者:

林之满

中国戏剧出版社

2002

- 8

中国历史典籍浩如烟海,事迹的完备堪称世界之首。仅一部二十五史,就有3758卷,4000余万字,详尽记述了从皇帝到清末几千年的历史事、人物、经济、文化、政治、军事、教育、典章制度、天文地理、灾异等等。全面真实地反映了古代中华民族历史的全貌及全部进程,是学习、研究中国历史的重要史料。

《二十五史》卷浩繁、内容丰富是经历代积累、逐步形成的。清乾隆四十九年诏定“二十四史”并明确规定,凡不经皇帝钦定的史书不得列入正史。这二十四部正史就是《史记》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《南史》、《北史》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史〉、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》,共二十四部,总称《二十四史》。到了1914年,北洋政府设立清史馆为亡清修史,至1927年修成一部未定稿,故名《清史稿》。它从各个方面记述了中国最后一个王朝---清朝的历史,因此把它作为正史看待,并与《二十四史》合称“二十五史”

《二十五史》卷浩繁、内容丰富是经历代积累、逐步形成的。清乾隆四十九年诏定“二十四史”并明确规定,凡不经皇帝钦定的史书不得列入正史。这二十四部正史就是《史记》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《南史》、《北史》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史〉、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》,共二十四部,总称《二十四史》。到了1914年,北洋政府设立清史馆为亡清修史,至1927年修成一部未定稿,故名《清史稿》。它从各个方面记述了中国最后一个王朝---清朝的历史,因此把它作为正史看待,并与《二十四史》合称“二十五史”

炮舰和海军陆战队 豆瓣

Gunboats and Marines: The United States Navy in China, 1925-1928

作者:

伯纳德·科尔

译者:

高志凯

重庆出版社

1986

- 7

本书将研究两大事件的一个方面,这两大事件就是中国革命和美国成为世界大国的发展过程。在1925年至1928年期间的中国,这两个现象紧密地交织在一起。中国国民党发动的统一中国的运动,同时也是使中国摆脱非同寻常的外国势力的运动,他们要使中国摆脱外国的租界、炮舰、治外法权以及外国对中国关税的控制等等。在本世纪二十年代,美国是一个殖民国家,控制着菲律宾和其他一些岛屿属地,在中国也拥有庞大的教会和商业利益。在第一次世界大战中,美国已经显示出自己的军事实力和工业实力,虽然美国并没有把它们全都投入战争。

美国决心要保护在华的美国侨民以及美国在华的条约特权。而中国则认为这些条约特权是“不平等”的,因此这些特权根本站不住脚,他们认为外国侨民没有权利享受治外法权和武装干涉的保护。这样一来,中美两国的观点就发生了冲突。美国同其他外国一样,愿意通过谈判改变在华美国侨民的地位以及他们的利益。最后终于举行了这种谈判。另外,美国的对华政策是根据一种十分盛行的信念而制定的:美国许多海军军官、政府官员、传教士以及美国公众都认为中美关系不同于中国同其他外国的关系。他们认为,美国在道义上和在社会意义上都是中国建立民主的一个楷模,美国把庚子赔款归还给中国,并用这笔赔款兴办教育。另外,基督教传教士也进行了大量的工作。所有这一切都表明,美国这个楷模是具有善意的。但是这些认为中美两国之间拥有特殊关系的人,根本没有注意到这样一个问题,中国是否想要模仿美国这个楷模,他们也没有注意到中国人是否认为在华的美国传教士以及其他美国侨民的价值观念必要、可取这个问题。

在本世纪二十年代中期,由于美国相信中美之间拥有一种特殊关系,这确实产生了两个有利结果:一是美国在中国单独采取行动,二是美国竭力试图避免对中国内政加以任何干涉。但是,由于美国决心要保护在华美国侨民,维护条约给予他们的特权,这就必然要调用海军部队。这一合乎法规的政策导致了海军在中国采取积极行动。与此同时,美国在道义上又执行不干涉中国内政的政策。1925年至1928年期间,驻在中国以及华盛顿的美国海军军官和外交官员都遵守这两项政策。这些官员是如何遵守这些政策,以及这些政策是如何影响中国的局势等,都是本书将要讨论的问题。

美国决心要保护在华的美国侨民以及美国在华的条约特权。而中国则认为这些条约特权是“不平等”的,因此这些特权根本站不住脚,他们认为外国侨民没有权利享受治外法权和武装干涉的保护。这样一来,中美两国的观点就发生了冲突。美国同其他外国一样,愿意通过谈判改变在华美国侨民的地位以及他们的利益。最后终于举行了这种谈判。另外,美国的对华政策是根据一种十分盛行的信念而制定的:美国许多海军军官、政府官员、传教士以及美国公众都认为中美关系不同于中国同其他外国的关系。他们认为,美国在道义上和在社会意义上都是中国建立民主的一个楷模,美国把庚子赔款归还给中国,并用这笔赔款兴办教育。另外,基督教传教士也进行了大量的工作。所有这一切都表明,美国这个楷模是具有善意的。但是这些认为中美两国之间拥有特殊关系的人,根本没有注意到这样一个问题,中国是否想要模仿美国这个楷模,他们也没有注意到中国人是否认为在华的美国传教士以及其他美国侨民的价值观念必要、可取这个问题。

在本世纪二十年代中期,由于美国相信中美之间拥有一种特殊关系,这确实产生了两个有利结果:一是美国在中国单独采取行动,二是美国竭力试图避免对中国内政加以任何干涉。但是,由于美国决心要保护在华美国侨民,维护条约给予他们的特权,这就必然要调用海军部队。这一合乎法规的政策导致了海军在中国采取积极行动。与此同时,美国在道义上又执行不干涉中国内政的政策。1925年至1928年期间,驻在中国以及华盛顿的美国海军军官和外交官员都遵守这两项政策。这些官员是如何遵守这些政策,以及这些政策是如何影响中国的局势等,都是本书将要讨论的问题。

China Marine 豆瓣

作者:

E. B. Sledge

Oxford University Press, USA

2003

- 9

Hailed as "one of the finest memoirs to emerge from any war" by acclaimed author Paul Fussell, With the Old Breed remains the most powerful and moving account of the U.S. Marines in World War II. Now, with his long-awaited sequel, China Marine, E. B. Sledge continues his story where With the Old Breed left off and recounts the compelling conclusion of his Marine career. After Japan's surrender in 1945, Sledge and his company were sent to China to maintain order and to calm the seething cauldron of political and ideological unrest created by opposing factions. His regiment was the first Marine unit to return to the ancient city of Peiping (now Beijing) where they witnessed the last of old China and the rise of the Communist state. Sledge also recounts the difficulty of returning to his hometown of Mobile, Alabama, and resuming civilian life while haunted by shadows of close combat. Through the discipline of writing and the study of biology, Sledge shows how he came to terms with the terrifying memories that had plagued him for years. Poignant and compelling, China Marine provides a frank depiction of the real costs of war, emotional and psychological as well as physical, and reveals the enduring bond that develops between men who face the horrors of war.

浴血长空 豆瓣

作者:

陈应明

航空工业出版社

2006

- 1

中国的抗日战争应追溯到1931年“9·18”事变,整个抗战共经历14年。1937年7月7日的卢沟桥枪响,使中国共产党与中国国民党在民族危难之际,摒弃前嫌,共同抗战,揭开了全民族惨烈激昂的全面抗战的序幕。本书以时间和战斗区域为序,全面、翔实地记录了中国空军视死如归、 全力以赴在空中抗击日本侵略者,最后取得抗战全面胜利的事迹。抗战中,中国空军将士不畏强敌,战事惨烈,足以为后人铭记。

本书由我国著名航空史专家陈应明等人历时3年编写,应是国内较为全面、权威的记录抗日战争中空战历史的专著。本书适合广大航空史研究人员、解放军指战员、航空爱好者和军事爱好者阅读。

本书由我国著名航空史专家陈应明等人历时3年编写,应是国内较为全面、权威的记录抗日战争中空战历史的专著。本书适合广大航空史研究人员、解放军指战员、航空爱好者和军事爱好者阅读。

巨婴国 豆瓣 Goodreads

5.7 (109 个评分)

作者:

武志红

浙江人民出版社

2016

知名心理学家武志红迄今最重要作品 ‖ 作者思索21年、书写5年,系统透视中国国民性

“我们90%的爱与痛,都和一个基本事实有关——大多数成年人,心理水平是婴儿,这样的成年人是巨婴,这样的国家,是巨婴国。 ”

_________

1995年,作者在北大读心理学大二时立下心愿: 一定要搞明白,人到底是怎么回事!

自此,踏上了探索之路。

21年过去了,学生时代发出的 大哉问逐渐有了清晰的答案。

作者发现,我们90%的爱与痛,都和一个基本事实有关——大多数成年人,心理水平是婴儿。这样的成年人,是巨婴,而这样的国家,是巨婴国。以“巨婴”和“巨婴国”的概念再来解读当下的人心、国民性及社会,问题变得清晰可见。

在本书中,作者透彻地呈现和分析了巨婴的全能自恋心理,而此心理即集体主义和愚孝的深层心理机制,这样的心理机制下,催生了中国好人、控制狂、被迫害妄想、无助感、不安全感、躁狂抑郁等一系列当下普遍存在的心理问题。

作者说,我们发展了很复杂的行为,对权力、名声、成就与物质等的需求可以涨到很高的地步,但它们常常是一种防御,是两种在婴儿时期没被满足的最原始的简单愿望转化出来的。一个愿望是:抱抱我;一个愿望是:看着我。

本书以显微镜式的微细与精确呈现出了人性心理的角角落落,而作者优美的文笔、对痛苦的敏感及深深的关怀,又令本书散发出温暖的人性之光。作者用最大声来鼓励每个人看到自己内在的负面能量,活在流动之中,拥抱内心的婴儿,从而活出丰盛的自己。

__________

曾奇峰-心理学家

志红文章最突出的特点,是满足一个人对自己现实处境的哲学上的探究癖:我为什么是现在这个样子,以及随后立即浮现出来的问题:我怎样才可以不是这个样子。这个特点,来自志红深厚的精神分析或许说心理动力学基础。

罗振宇-"罗辑思维"创始人

武志红厉害,看到了躲在我们成人躯壳下的婴儿。在武志红看来,我们对权力、名声、成就与物质等的高涨需求常常是一种防御,背后的声音是:抱抱我,看着我。这是非常深刻的观察与洞见。我向"罗辑思维"的所有读者推荐《巨婴国》。

张德芬-身心灵作家

巨婴国真的是武志红老师呕心沥血的巨著,他引经据典又随手拈来许多自己经历过的小故事和对人性的洞察,我十分赞同他的观点。让我们这些巨婴都长大,那么这个社会、这个世界都会更加的美好!

高铭-《天才在左 疯子在右》作者

巨婴,这个定义非常好。之前我曾经想过类似的问题但一直没找到准确的词汇来做个定义,而武志红先生做到了,且精准。

“我们90%的爱与痛,都和一个基本事实有关——大多数成年人,心理水平是婴儿,这样的成年人是巨婴,这样的国家,是巨婴国。 ”

_________

1995年,作者在北大读心理学大二时立下心愿: 一定要搞明白,人到底是怎么回事!

自此,踏上了探索之路。

21年过去了,学生时代发出的 大哉问逐渐有了清晰的答案。

作者发现,我们90%的爱与痛,都和一个基本事实有关——大多数成年人,心理水平是婴儿。这样的成年人,是巨婴,而这样的国家,是巨婴国。以“巨婴”和“巨婴国”的概念再来解读当下的人心、国民性及社会,问题变得清晰可见。

在本书中,作者透彻地呈现和分析了巨婴的全能自恋心理,而此心理即集体主义和愚孝的深层心理机制,这样的心理机制下,催生了中国好人、控制狂、被迫害妄想、无助感、不安全感、躁狂抑郁等一系列当下普遍存在的心理问题。

作者说,我们发展了很复杂的行为,对权力、名声、成就与物质等的需求可以涨到很高的地步,但它们常常是一种防御,是两种在婴儿时期没被满足的最原始的简单愿望转化出来的。一个愿望是:抱抱我;一个愿望是:看着我。

本书以显微镜式的微细与精确呈现出了人性心理的角角落落,而作者优美的文笔、对痛苦的敏感及深深的关怀,又令本书散发出温暖的人性之光。作者用最大声来鼓励每个人看到自己内在的负面能量,活在流动之中,拥抱内心的婴儿,从而活出丰盛的自己。

__________

曾奇峰-心理学家

志红文章最突出的特点,是满足一个人对自己现实处境的哲学上的探究癖:我为什么是现在这个样子,以及随后立即浮现出来的问题:我怎样才可以不是这个样子。这个特点,来自志红深厚的精神分析或许说心理动力学基础。

罗振宇-"罗辑思维"创始人

武志红厉害,看到了躲在我们成人躯壳下的婴儿。在武志红看来,我们对权力、名声、成就与物质等的高涨需求常常是一种防御,背后的声音是:抱抱我,看着我。这是非常深刻的观察与洞见。我向"罗辑思维"的所有读者推荐《巨婴国》。

张德芬-身心灵作家

巨婴国真的是武志红老师呕心沥血的巨著,他引经据典又随手拈来许多自己经历过的小故事和对人性的洞察,我十分赞同他的观点。让我们这些巨婴都长大,那么这个社会、这个世界都会更加的美好!

高铭-《天才在左 疯子在右》作者

巨婴,这个定义非常好。之前我曾经想过类似的问题但一直没找到准确的词汇来做个定义,而武志红先生做到了,且精准。

The Last Parallel 豆瓣

作者:

Martin Russ

Greenwood Pub Group

1957

Battles of ancient China 豆瓣

作者:

Chris Peers

Pen & Sword Military

2013

In the field of military history as in so many others, the Chinese have often been both admired and seen as something utterly mysterious and inscrutable. Chris Peers illuminates the evolution of the military art in China with reference to ten battles, spanning more than 2,000 years, from the Battle of Mu in 1027BC to the Fall of Chung Tu in 1215 AD. Selected both for their historical importance and for the light which they shed on weapons and tactics, the author uses these examples to discuss the many myths still current in the West about ancient Chinese warfare: for example that the Chinese were an unwarlike people, always preferring subterfuge over the use of force; or that they were essentially defensive minded, relying on works such as the Great Wall. On the other hand, a recent reaction to this dismissive attitude portrays China as technologically far in advance of the West. Battles of Ancient China shows that none of these stereotypes are accurate. Comparison with contemporary Western practice is a major theme of the book which adds a new perspective not developed in the author's previous works on the subject