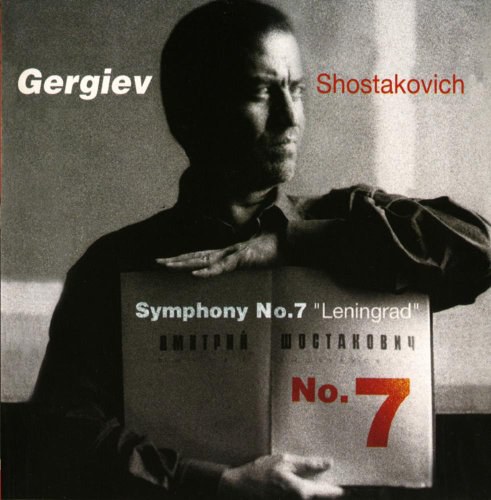

Shostakovich's "Leningrad" Symphony has been surrounded by controversy ever since it was written; it even ignited a battle between two great conductors, Toscanini and Stokowski, for the first American performance (Toscanini won). Composed in 1941 during the siege of Leningrad in homage to the Russian people's heroic resistance against the German invaders, it has been condemned by some as political propaganda, hailed by others as a symphonic masterpiece. Time and audiences everywhere have decided in favor of the latter view; today, the "Leningrad" is one of Shostakovich's best known, most popular symphonies. Though its programmatic content is clear, the emotional impact of the music itself invites listeners to imagine their own scenario. Gergiev has this music in his bloodstream and knows how to inspire an orchestra (two in this case); exploiting every instrumental resource, he elicits both massive and delicate playing, achieving powerful build-ups and tremendous climaxes. The result is a taut, concentrated performance that makes the symphony--Shostakovich's longest--seem shorter than usual; its no-holds-barred approach plumbs the depths and scales the heights of human experience, from bleak, grotesque irony to heart-breaking, anguished lamentation and ultimate triumph. The famous first movement march--a simple, deliberately trite little tune over a persistent snare drum figure--starts almost inaudibly; its eleven always different repetitions generate enormous suspense, and when the cumulative orchestration reaches its peak, you feel as if an entire army had marched over you. The recording's only flaw is its excessive dynamic contrast, so keep a finger on the volume control. --Edith Eisler